14:00-16:00 三内丸山遺跡

14:00-16:00 三内丸山遺跡■今日の内容は…

十和田私局発12:30→

(有料道路みちのく道路)→(青森東IC)→(青森IC)

(有料道路みちのく道路)→(青森東IC)→(青森IC) →14:00着三内丸山遺跡発16:00→

→14:00着三内丸山遺跡発16:00→ (青森IC)→(青森東IC)→(有料道路みちのく道路)

(青森IC)→(青森東IC)→(有料道路みちのく道路) →17:30着十和田私局

→17:30着十和田私局

縄文の丘 三内まほろばパーク「縄文時遊館」

縄文の丘 三内まほろばパーク「縄文時遊館」

ボランティアによるガイド

ボランティアによるガイド

【三内丸山遺跡】

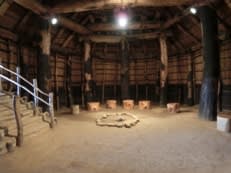

大型竪穴住居跡

大型竪穴住居跡

大型掘立柱建物跡

大型掘立柱建物跡

埋設土器

埋設土器

掘立柱建物跡

掘立柱建物跡

竪穴住居跡

竪穴住居跡

【さんまるミュージアム】

【その他】

エントランスホール

エントランスホール

縄文ソフトクリーム(栗)

縄文ソフトクリーム(栗)  時々

時々 十和田29.1℃(19.5℃)

十和田29.1℃(19.5℃)●ざっと降っては止む、というような天候でしたね。島根県ではそうとうひどいようなのです。24H雨量が412ミリということで、もう赤い柱が立ちっぱなし状態ですね。今日明日で、雨は一旦は弱まる感じですが、気は抜けないですね。台風13号は、クウェーク島近海で方向を北に変えつつありますから日本にはそんなに影響はないようですね。さて、今日は午後から本格的に?活動開始で、とりあえず?十和田市内にある新渡戸記念館を見学しました。その後、奥入瀬渓流から十和田湖にかけて視察(観光)です。奥入瀬はやはり、初夏からでしょうね。きっと紅葉もいいのでしょうが、私は初夏の萌えた木々の葉に映る光が好きですね。あの色はなかなか出せないですよね。さてさて、明日はどこへ行くのやら。

今日の記念日

今日の記念日 「大噴火の日」。イタリア、ナポリ湾を見下ろすベスビオス火山が、紀元前79年のこの日に大噴火。ふもとの町ポンペイはローマ人の避暑地として繁栄していましたが、降り続いた火山灰と土砂に埋没してしまった。18世紀に行なわれた発掘調査によって、当時の繁栄ぶりが明らかにされた。

「大噴火の日」。イタリア、ナポリ湾を見下ろすベスビオス火山が、紀元前79年のこの日に大噴火。ふもとの町ポンペイはローマ人の避暑地として繁栄していましたが、降り続いた火山灰と土砂に埋没してしまった。18世紀に行なわれた発掘調査によって、当時の繁栄ぶりが明らかにされた。 今日の夕食は…

今日の夕食は…三十三間堂

八戸ワシントンホテル2F

17:00〜22:30(L.O.22:00)

カード利用可 座席数:48席

総合受付0178-46-3111

南部菊と青菜のお浸し かっくい茸のおろし和え

南部菊と青菜のお浸し かっくい茸のおろし和え 刺身の盛り合わせ

刺身の盛り合わせ 三沢沖活穴子の天婦羅

三沢沖活穴子の天婦羅  自家製ズワイガニ竜飛頭

自家製ズワイガニ竜飛頭 握りずし

握りずし 和風しな蕎麦

和風しな蕎麦 モスのコーヒー&スイーツ

モスのコーヒー&スイーツ

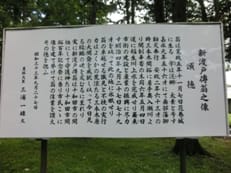

12:45-13:40 新渡戸記念館

12:45-13:40 新渡戸記念館■午後から「新渡戸記念館」を視察してきました。日本とアメリカとの架け橋たらんとした新渡戸氏の生い立ちなどが紹介され、十和田市の歴史、まちづくりにも触れられています。

新渡戸稲造の祖父、新渡戸傳は、幕末期に荒れ地だった南部盛岡藩の北部・三本木原(青森県十和田市付近)で灌漑用水路・稲生川の掘削事業を成功させ、稲造の父・十次郎はそれを補佐し都市計画や産業開発も行った。この三本木原の総合開発事業は新渡戸家三代(稲造の祖父・傳、父・十次郎、長兄・七郎)に亘って行われ、十和田市発展の礎となっている。このように新渡戸家は稲造だけでなく傳を始めとした英才を輩出していたが、必ずしも恵まれた境遇ではなかった。稲造の曾祖父で兵法学者だった新渡戸維民(これたみ)は藩の方針に反対して僻地へ流され、祖父・傳も藩の重役への諌言癖から昇進が遅く、御用人にまでのぼりつめた父・十次郎もまた藩の財政立て直しに奔走したことが裏目に出て蟄居閉門となり、その失意のあまり病没している。

また、従弟に昆虫学者の新渡戸稲雄がいるが、31歳で早世している。

新渡戸 稲造(にとべ いなぞう、1862年9月1日(文久2年8月8日) - 1933年(昭和8年)10月15日)は、日本の農学者・教育者・倫理哲学者。国際連盟事務次長も務め、著書 Bushido: The Soul of Japan(『武士道』)は、流麗な英文で書かれ、長年読み続けられている。日本銀行券のD五千円券の肖像としても知られる。東京女子大学初代学長。~ウィキペディア~

今日の夕食は…

今日の夕食は…

今日の昼食は…

今日の昼食は…

今日の万歩計は…

今日の万歩計は…

奥入瀬渓流 十和田湖

奥入瀬渓流 十和田湖

十和田神社

十和田神社 奥入瀬のソフトクリーム

奥入瀬のソフトクリーム