昔の写真を見ると顔位の大きさまで膨らませてますね

おそらく

子供たちの要求に応えるためにだんだんと

大きくなっていったんだろうな~と考えられます

飴の大きさにつきましては約300年後の今でも

飴細工の形よりも大きい(飴の量が多い)のをと子供達に要求される事は

しばしば有ります

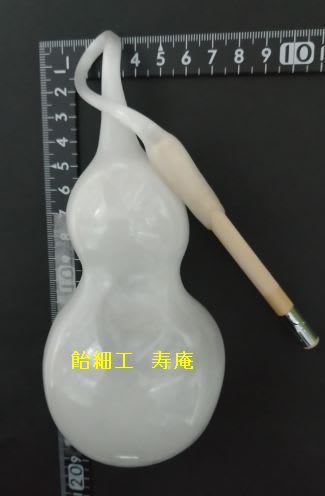

言い伝えでハサミを使用される前の飴細工を少し作って見ました

単純素朴な物ほど拘ると面白い物で

瓢箪の空気の入れ方には大きく分けて2通りの作り方が御座います

真ん中できっちり区切っているのではなく

空気が通るほど繋がっている作り方と

もう1つは真ん中で区切って空気を入れる方法です

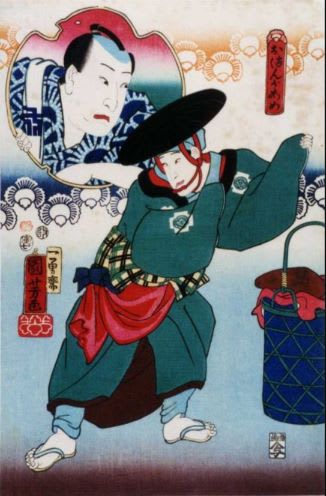

飴の歴史を調べる中、度々でてくる飴屋の歌、踊り、口上

色々調べていると沢山あり1日がアッと言う間に過ぎます

ほんの一部しか紹介できませんがリンクさせてもらいました

不思議に思ったのは関東近辺や東北方面では継がれていましたが

関西方面で広がった又は後を継がれた方は、ほぼ見当たりませんでした

もっと探せば、いらっしゃるのかもしれませんが

飴屋の笛 長唄童謡vol.9 杵屋佐喜-Saki Kineya

飴売り口上

第47回東京都民俗芸能大会―道の芸・街角の芸― 飴売り芸

流山加台の飴屋唄」に合わせて「飴屋踊り」千葉県の無形文化財

NHK ほっとタイム音楽アラカルト 日本の民謡より。

ヨカヨカ飴屋の唄 茨城県結城郡石下町(現:常総市) 唄:増山たか

宮田章司・坂野比呂志 飴売りの売り声の比較

第47回東京都民俗芸能大会―道の芸・街角の芸― 飴売り芸

AKT民謡あきたの唄っこ 飴売り節

秋田飴売り節(歌詞入り)冨岡久美子

三味線と遊ぼう・唐人飴屋の唄

菊名の飴屋踊り

横須賀市指定重要無形民俗文化財

「手踊り 飴やさん(飴屋踊り)」”来迎寺白山神社秋季大祭2022