飴細工の当初は鳥の形が主だったので飴の鳥と呼ばれたいた

1700年辺りから天秤ふいご「たたら製鉄法」が確立し鉄の生産量が増え

和鋏の量産とも関係し鋏を使用した飴細工もこの時期(1700~1730位)

縁日などでも細工飴が 売られるようになり日本全国に広まったと考えられます。

それ以前はハサミを使わず指だけで形を作る方法をなさる方もいたみたいです

因みに今でも鶴や瓢箪はハサミ無しでも作る技法は一部ですが受け継がれておりますが

現代の華やかな飴細工とは違いシンプルなのでリクエストはまず無く衰退しております

この時代の飴細工を調べ統合すると以下の様に思われます。

練って白くした(晒さらし)飴が柔らかいうちに葦

(ヨシ科、背の高いイネ科の植物)の先端に付け

空気を吹きこんで膨らませながら細工をする{吹き飴}

上方では、息で吹く前の品を売ったので〈吹かけ〉とも言ったそうです

柔らかいうちに和鋏を用い干支の動物などを成形、食紅で着色したもの。

推測ですが当初は赤色のみではなかったかと思います

(尚1840年には着色に赤と青が使用されていたとおもわれます)

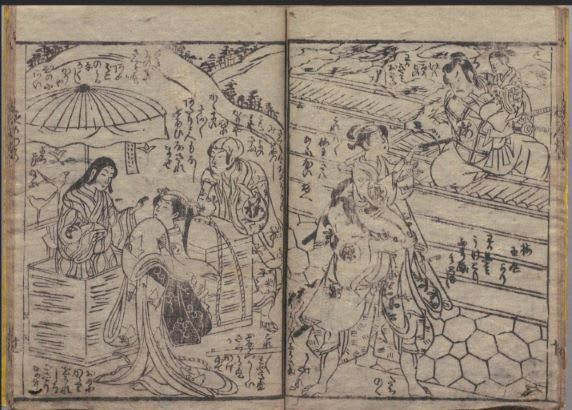

1746年8月、 菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)

大阪の竹本座

浄瑠璃で演じられた飴売りの口上で

「さぁさぁ子供衆、買うたり買うたり、飴の鳥じゃ飴の鳥…」

こちらが文献で紹介されている1番古い飴細工の資料となっております

少し他も調べた所 以下の様にも書き込まれておりました

木綿頭巾に袖無し羽織姿の飴売りに扮した桜丸は、飴売りの口上を述べます。

「サアサア子供衆、買うたり買うたり。飴の鳥じゃ飴の鳥。それが嫌なら湿飴鑿切(のみきり)

泣く子の口へは地黄煎玉。さてそのほか平野飴桂の里には桂飴。

西宮には飴の金、その品々は行て買うたり。拙者が自慢で売り広める、

桜飴を買わっしゃい、桜飴、桜飴」

飴細工の発祥時期は江戸時代中期と推測されますが

発祥地は確かな裏付け証明が無くわかっていないのが2025年1月現状です