おはようございます。アダチマです。

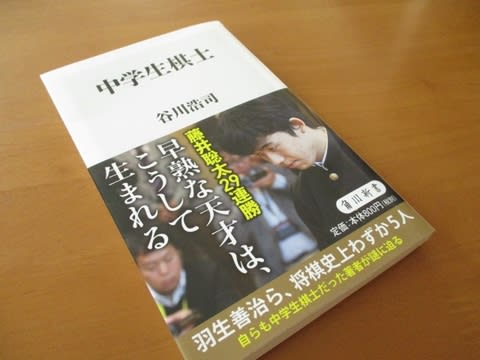

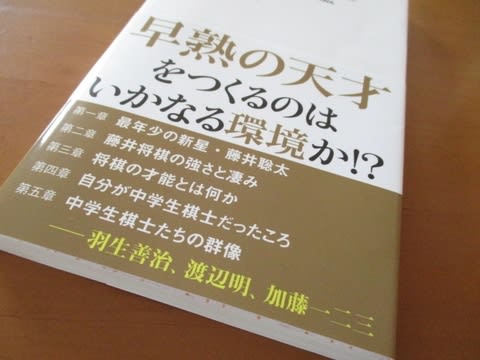

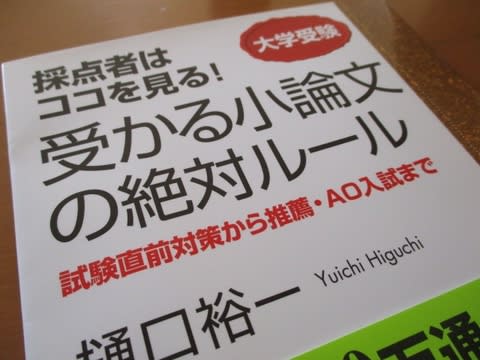

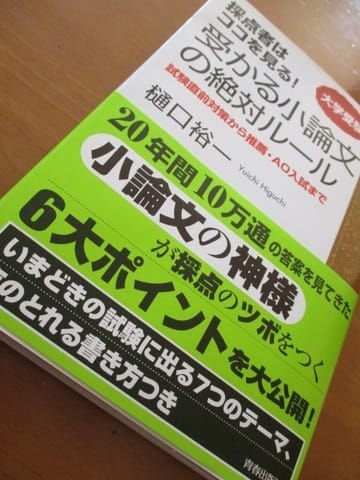

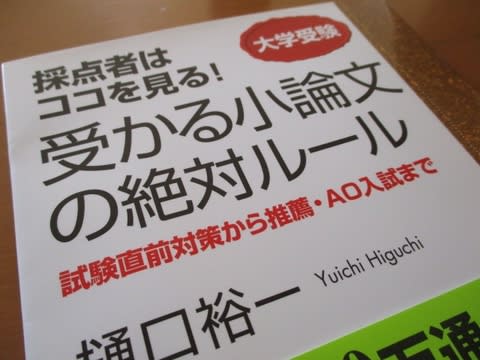

タイトルは「小論文」となっていますが、

「正しく書く力をつけたい」

と思っている方、全ての基礎確認に使える本です。

著者は、大手予備校や通信添削等で

長年、小論文を指導して来た方。

小論文に関する本もたくさん出しておられますが、

この本は要点がよくまとまっているように感じました。

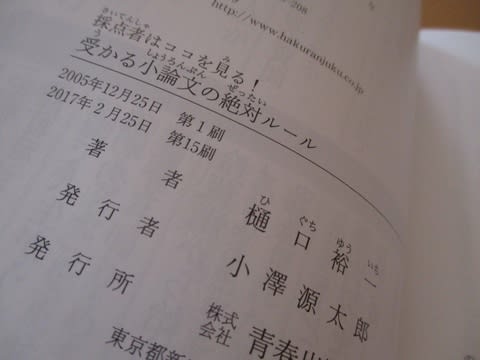

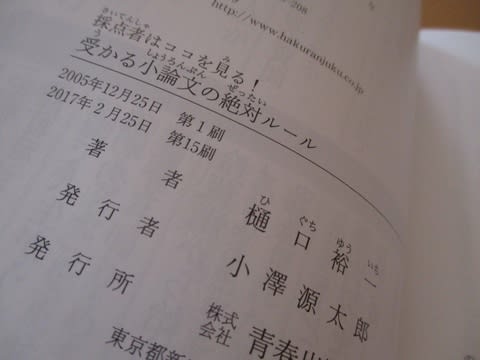

2005年が初版、と少し古いので、

その点については注意が必要ですが、

ベストセラーとなっているのもうなずける、

普遍的な内容で構成されています。

私が、この本についておすすめだと感じた点は、

全編、縦書きの文章での説明である、

という点です。

つまり、このテキスト自体が、文章のお手本になっているのです。

「図解!小論文のポイント…」みたいな視点での解説本が、

著者もその他の方からもいろいろと出ています。

でも、せっかく文章の訓練をしているのですから、

文章のプロが書いた説明を何度も読み返して、

その息づかいをインストールするのも一策です。

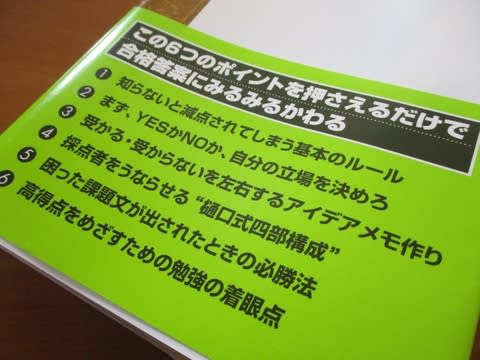

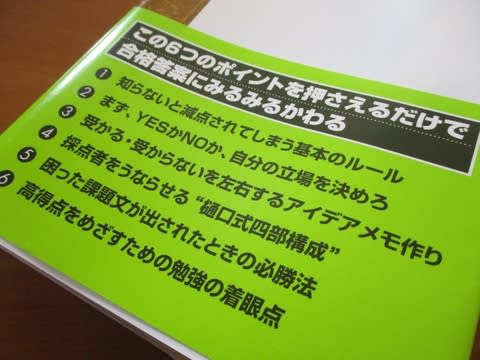

「樋口式◯◯」という表現が頻出することと、

小論文の出題テーマやネット活用に関しての情報が古いこと、

そのあたりが気にはなりますが、

そこに目をつむれば要点がよくまとまった一冊と言えるでしょう。

私も、自分の文章作成について、

「」と「」の使い分け、など、曖昧な部分がいくつかありました。

以前の記事はご容赦頂くとして、

今後のブログ記事はもう少しそのあたりも意識していかねば、

再認識しました。

これを読んでいるあなたにも、

受験以外に就職・転職、昇進やプロジェクトへの参画等。

ある時、突如「800字〜1000字程度の小論文」

を書く機会が、訪れないとも限りません。

そんな時、みすみす諦めることの無いように、

ちょっとずつ書く訓練をしておくことをおすすめします

まず、小論文みたいな硬い文章のルールに慣れて、

そこからTPOに合わせて、崩したり柔らかくして

文章を書けるようにしておくのが、

結局いちばん近道の様な気がします。

書道の最初に、楷書を習うのと同じで。

そう、アウトプットの習慣化、

そのためのルールブックの一つだと思って、

本書に目を通してみるのはいかがでしょうか。

そして、早速、アウトプット。

私のおすすめは、もちろんブログです。

まずはここから、日日是好日

アダチマ

タイトルは「小論文」となっていますが、

「正しく書く力をつけたい」

と思っている方、全ての基礎確認に使える本です。

著者は、大手予備校や通信添削等で

長年、小論文を指導して来た方。

小論文に関する本もたくさん出しておられますが、

この本は要点がよくまとまっているように感じました。

2005年が初版、と少し古いので、

その点については注意が必要ですが、

ベストセラーとなっているのもうなずける、

普遍的な内容で構成されています。

私が、この本についておすすめだと感じた点は、

全編、縦書きの文章での説明である、

という点です。

つまり、このテキスト自体が、文章のお手本になっているのです。

「図解!小論文のポイント…」みたいな視点での解説本が、

著者もその他の方からもいろいろと出ています。

でも、せっかく文章の訓練をしているのですから、

文章のプロが書いた説明を何度も読み返して、

その息づかいをインストールするのも一策です。

「樋口式◯◯」という表現が頻出することと、

小論文の出題テーマやネット活用に関しての情報が古いこと、

そのあたりが気にはなりますが、

そこに目をつむれば要点がよくまとまった一冊と言えるでしょう。

私も、自分の文章作成について、

「」と「」の使い分け、など、曖昧な部分がいくつかありました。

以前の記事はご容赦頂くとして、

今後のブログ記事はもう少しそのあたりも意識していかねば、

再認識しました。

これを読んでいるあなたにも、

受験以外に就職・転職、昇進やプロジェクトへの参画等。

ある時、突如「800字〜1000字程度の小論文」

を書く機会が、訪れないとも限りません。

そんな時、みすみす諦めることの無いように、

ちょっとずつ書く訓練をしておくことをおすすめします

まず、小論文みたいな硬い文章のルールに慣れて、

そこからTPOに合わせて、崩したり柔らかくして

文章を書けるようにしておくのが、

結局いちばん近道の様な気がします。

書道の最初に、楷書を習うのと同じで。

そう、アウトプットの習慣化、

そのためのルールブックの一つだと思って、

本書に目を通してみるのはいかがでしょうか。

そして、早速、アウトプット。

私のおすすめは、もちろんブログです。

まずはここから、日日是好日

アダチマ

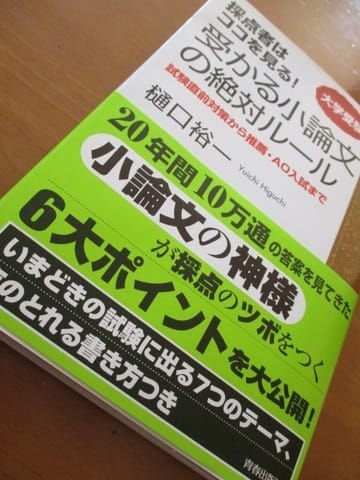

| 受かる小論文の絶対ルール―採点者はココを見る! |

| 樋口 裕一 | |

| 青春出版社 |