唯一の被爆国である日本での公開が危ぶまれた『オッペンハイマー』の上映が、今年ようやく実現した。

クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、カイ・バードとマーティン・シャーウィンが著した同名の伝記を原作にして、主人公ロバート・オッペンハイマーの記憶の中に入り込み、「原爆の父」と呼ばれた男の栄光と挫折、苦悩と孤独の心象風景を丹念に描いた伝記映画だ。

映画の幕が開くと同時に、映像と音楽の断片が畳みかけるように観客の心を激しく襲い、ナチス・ドイツより早く原爆を開発しなければならないというオッペンハイマーが感じたであろう責任の重圧と切迫観に圧倒される。

オッペンハイマーとマンハッタン計画に参加した同僚科学者たちとの激しい言い争いも、かなり正確に描かれており、表情の細部も目が離せない。唯一残念なのは、映画に登場するドイツの二人の天才、アルベルト・アインシュタインとヴェルナー・ハイゼンベルクに対するオッペンハイマーの話し方だ。

アインシュタイは、ルーズベルト米国大統領にマンハッタン計画を提言したオッペンハイマーが私淑する先達であり、ハイゼンベルクはオッペンハイマーがドイツ留学で師事した恩師である。オッペンハイマーは尊敬する二人の科学者に対して、同僚たちとは異なり、少なくとも敬語を用いて話したはずだ。

また、原爆の父としてのオッペンハイマーの葛藤と苦悩を作品の中心テーマに据えながら、広島と長崎への原爆投下についてほとんど触れられていないのは果たせるかな不自然であり、彼がみずから進んで生み出した原爆の悪魔としての残酷な実相が正確に描かれているとは言い難い。

もっとも当のオッペンハイマーは、広島と長崎を生涯一度も訪れていないため、彼の心象風景に広島・長崎がないのは当然とも言える。しかしながら、マンハッタン計画には広島・長崎の原爆被害の調査も含まれており、統括責任者であるオッペンハイマーは惨死した被爆者の人びとの写真や残留放射能の測定資料など、多くの報告を受けていた。そのため、広島・長崎の被爆の実態を伝える夥しい映像資料を導入したほうが、オッペンハイマーの実際の心象風景により即していると言えよう。

じつは、原爆の開発はアメリカのほかに、ドイツと日本でも極秘裏におこなわれていた。アメリカの「マンハッタン計画」がロスアラモス研究所のオッペンハイマーが牽引したのと同様に、ドイツではカイザー・ヴィルヘルム物理学研究所のハイゼンベルクが原爆を開発する「ウラン・クラブ」を指揮し、また日本では理化学研究所の仁科芳雄が原爆開発に向けた「ニ号研究」を主導した。

ハイゼンベルクは、「原爆は理論上は可能だが、実際に製造することは不可能だ」と考えていた。1945年5月にドイツが降伏すると、ハイゼンベルクはイギリス情報局の工作員に捕縛され、ファーム・ホール収容所で尋問を受けた。尋問した将校から広島と長崎への原爆投下の事実を聞かされたとき、ハイゼンベルクは「そんなことは不可能だ!」と叫び、マンハッタン計画を主導したかつての教え子オッペンハイマーを激しく𠮟責した。

一方、仁科芳雄もまた友人のハイゼンベルクと同様、原爆を製造することは不可能だと考えていた。そこに広島に新型爆弾が投下されたという情報が入ってきた。それが本当に原爆かどうかを確認するため、大本営は原子核物理学の第一人者である仁科芳雄に広島の現地調査を要請。その要請を受けて仁科は軍用機で被爆直後の広島に入り、爆心地周辺に飛散した人骨や建物の破片を採取し、残留放射能の測定作業などをおこなった。

仁科は、広島の凄絶な大量殺戮の惨禍の只中に佇み、「原爆を二度と使ってはならない」と真情を吐露し、原爆の開発をみずから進んで牽引したことを贖罪した。

オッペンハイマーとハイゼンベルクと仁科芳雄、原爆の開発をそれぞれに先導した三人が大戦後に共通して取り組んだのは、世界平和に向けた核の国際管理であった。

たとえば、仁科が所属した理化学研究所はGHQによって解体され、彼は一旦職を解かれたが、その後日本学術会議の副会長に就任し、核の国際管理の実現に向けた活動を展開した。

1949年10月6日におこなわれた日本学術会議の総会で、「原子力に対する有効なる国際管理の確立要請」の声明を世界に向けて発表した。このとき仁科が作成した声明文は短いものだが、原爆に世界の注目が集まるなか、GHQによる占領下の厳しい検閲がおこなわれていた日本にあって、原爆に関して公的機関が唯一世界に向けて発信したメッセージであった。

「日本学術会議は、平和を熱愛する。原子爆弾の被害を目撃したわれわれ科学者は、国際情勢の現状に鑑み、原子力に対する有効なる国際管理の確立を要請する」

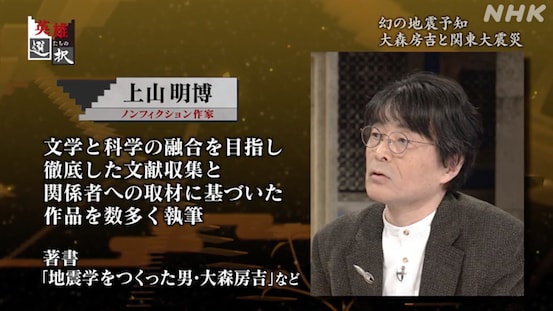

(「オッペンハイマー」上山明博『脱原発社会をめざす文学者の会 第28号』2024年9月より)