これは仮想のスケッチ旅行であることを予め断っておきます。 但し、仮想とは言って

も、今現在の事ではないというだけで、過去の旅を紐解いています。

このコロナ禍は、こちらでも感染の第二波が襲っており、より一層の自粛が要請されおり、

国外の渡航は実質不可能、国内ならば日本の様な「GO TO 何がし」があったら、すぐにも

腰を浮かせたいところですが ...... 当面は行った積りで思い出のスケッチ旅行が無難かと。

今回の教会たちは、個人的にもお気に入りの教会が揃った地域であり、紹介したい物が

一杯あり過ぎるので、詳細については過去の投稿写真を観て戴きたく、今回はスケッチ中心

と要点のみと致しました。

● 2013/04/01 投稿 タイトル「Lónya / Vámos-atya 教会」

● 2013/04/02 投稿 タイトル「Csarda / Tákos 教会」

ティサ (Tisza) 河の渡し風景

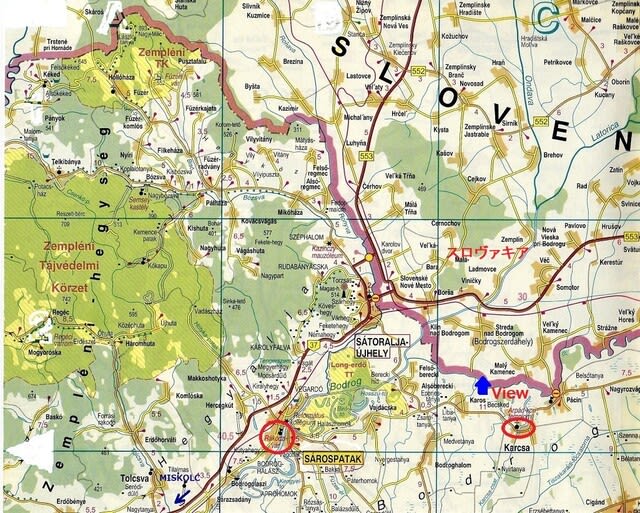

<ロケーション> .... 朱丸がハンガリー全体での位置づけ

.... 青丸印が冒頭の風景場所、 朱丸が今回の教会位置

各村の人口; Lónya 825人、 Vámos-atya 556人、 Tákos 411人、Csaroda 578人 (2015年調べ)

前回の場所から更に時計回りに国境沿いを伝って来ると、ハンガリー第2の大河である

ティサ (Tisza) 河を渡ることになる。 Aug. 20 2008 撮影

左手の森の奥がスロヴァキア、右手の奥がウクライナとなる。 国境近くは

橋がない為にフェリーで川を渡ることになるが、川幅が狭いために自力で走る

フェリーでなく、船橋を岸よりワイヤーで引っ張って移動するタイプである。

<運賃> 人は100Ft. (約40円で、180人/回まで収容OK)

自家用車は 400Ft. (7台/回まで収容、大型車は1台/回)

<参考>

ティサ川の全長は 977Km で、源流はウクライナのカルパチア山脈の奥で、

ドナウ川の最大支流でセルビアのベオグラードの手前で合流。

暴れ川の異名を取り、昔から水災害が絶えない川で、特に春先の雪解け洪水。

参考ながら、日本一長い信濃川の全長は 367Km である。

■ ローニャ (Lónya) 改革派教会 .... カルヴィン派

教会は13世紀にロマネスク様式で建立。

屋根はジンダイ工法(板を瓦のように重ねて敷き詰める工法)を採用。

塔は1781年に建造され、高さは 26mで中心の尖塔を取り囲むように、四隅に

小さい子供の尖塔を配置している。 ここから先の東部には多いタイプである。

● 教会の見どころ

鐘楼の美しさ(上記)と内陣の説教台と壁に描かれたフレスコ画。

今までとは異なったビザンチン風、14世紀の巨匠 Lándor Frenc の作品。

この地域まで東ローマ帝国(ビザンチン)文化が伝わって来たということなのか。

■ ヴァーモシュ・アチャ (Vámos-atya) 改革派教会 ...カルヴィン派

教会は13~14世紀の間でゴシック様式で建てられた。

1776年に内陣本体と離して、西側に鐘塔を増築した。

高さ 26.5m はティサ川流域では一番高い塔である。

● 教会の見どころ

内陣天井の絵板(パネル)と信者席の仕切り板の絵(1776年の作品)

■ ターコシュ (Tákos) 改革派教会 ... カルヴィン派

教会は 1700年代の建立であるので、他の教会よりちょっと若い。

● 教会の見どころ

🔹 教会本体の作り方が、ヨーロッパでは珍しいパティチ (Patics) 工法で造られている。

日本で云うところの土壁工法(土を竹に編んだ枠に塗り込んで乾かす工法)

🔹 内陣の天井が前出したトランシルヴァニアから来た巨匠 Lándor Ferenc の作品。

🔹 郷土特産品としての刺繍(下のデザインでは全国的には有名)

■ チャロダ (Csaroda) 改革派教会 .... カルヴィン派

教会は13世紀半ばにゴシック様式で建てられた。

教会本体にも鐘塔があるのに、何故か離れた所に鐘楼もある

(14世紀の終わり頃に追加増築)

● 教会の見どころ

🔹 内陣の壁面に残されたフレスコ画(ビザンチン風)

🔹 刺繍 ... 上の写真のようなデザインで有名。

教会では販売していないが周りの民家で展示販売している。

* 地図の所に各村の人口を記した意図は、いずれの村も数百人という少ない人口で

古い文化を守り続け、自分達の村に誇りを持って村おこしをしている記事を読んだ為。

これにて「東部国境沿いの教会スケッチ(2)」はお終いです。

本ブログへのご訪問、有難うございました。