計算結果は、それぞれの部材の、建築基準法で定める許容限度に対し比較される。

|

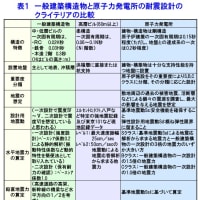

項目 |

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について

(初期指針) |

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について

(旧指針) |

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針

(新指針) |

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則および解釈 (新規制基準) |

|

|

昭和53年9月29日 原子力委員会 (1978年) |

昭和五六年七月二〇日 原子力安全委員会決定 (1981年) |

平成18年9月19日 原子力安全委員会決定 (2006年) |

平成二十五年六月二十八日 原子力規制委員会規則第五号 (2013年) |

|

7. 荷重の組合せと許容限界 |

6 荷重の組合わせと許容限界 耐震安全性の設計方針の妥当性を評価するに際して検討すべき耐震設計に関する荷重の組合わせと許容限界の基本的考え方は以下によらなければならない。 (1) 建物・構築物 ① Asクラスの建物・構築物 (i) 基準地震動S1等との組合わせと許容限界 常時作用している荷重及び運転時に施設に作用する荷重と、基準地震動S1による地震力又は静的地震力と組合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法に定める「短期応力に対する許容応力度」を許容限界とする。 (ii) 基準地震動S2との組合わせと許容限界 常時作用している荷重及び運転時に施設に作用する荷重と基準地震動S2による地震力との組合わせに対して、当該建物・構築物が構造物全体として十分変形能力(ねばり)の余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有していること。 ② Aクラス(Asクラスを除く。)の建物・構築物 上記①、(i)「基準地震動S1等との組合わせと許容限界」を適用する。 ③ B、Cクラスの建物・構築物 常時作用している荷重及び運転時に施設に作用する荷重と、静的地震力を組合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法に定める「短期応力に対する許容応力度」を許容限界とする。 (2) 機器・配管系

① Asクラスの機器・配管

(i) 基準地震動S1等との組合わせと許容限界 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、及び事故時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動S1による地震力又は静的地震力とを組合わせ、その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界とする。 (ii) 基準地震動S2との組合わせと許容限界 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、及び事故時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動S2による地震力とを組合わせ、その結果発生する応力に対して、構造物の相当部分が降伏し、塑性変形する場合でも過大な変形、亀裂、破損等が生じ、その施設の機能に影響を及ぼすことがないこと。 ② Aクラス(Asクラスを除く。)の機器・配管 上記①(i)「基準地震動S1等との組合わせと許容限界」を適用する。 ③ B、Cクラスの機器・配管 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時の荷重と静的地震力とを組合わせ、その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界とする。 (解説始まり) Ⅲ 地震力と他の荷重との組合せについて 耐震安全性の設計方針の妥当性を評価するに際して考慮すべき荷重の組合わせについては、「6.荷重の組合わせと許容限界」に示す通りであるが、同項中機器・配管に関する荷重の組合わせ方等についの解釈は以下による。 (1) 「運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重」については、いずれも地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重について考察すればよいことを意味する。 また、「事故時に生じる荷重」であっても、その事故の発生事象が極めて稀であり、かつその事故事象が極めて短期に終結するものであれば、そのような事象によって発生する荷重までも地震力と組合わせて考慮する必要はない。 上記にかかわらず、地震動によって引き起こされるおそれのない事象であっても、一たん事故が発生した場合は長時間事象が継続するものであれば、そのような事故事象によって発生する荷重は地震力と組合わせて考慮しなければならない。 (2) 機器・配管系の許容限界については、「発生する応力に対して降伏応力又はこれと同等な安全性」を有することを基本的な考え方としたが、具体的には、電気事業法に定める「発電用原子力設備に関する技術基準」がこれに対応する。 なお、同項中「終局耐力」とは構造物に対する荷重を漸次増大した際、構造物の変形又は歪が著しく増加する状態を構造物の終局状態と考え、この状態に至る限界の最大荷重負荷を意味する。 |

6.荷重の組合せと許容限界 耐震安全性の設計方針の妥当性を評価するに際して検討すべき耐震設計に関する荷重の組合せと許容限界の基本的考え方は以下によらなければならない。

(1) 建物・構築物 ①ASクラスの建物・構築物 (i) 基本地震動S1等との組合せと許容限界 常時作用している荷重及び運転時に施設に作用する荷重と、基準地震動S1による地震力又は静的地震力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対して、安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 (ii) 基準地震動S2との組合せと許容限界 常時作用している荷重及び運転時に施設に作用する荷重と基準地震動S2による地震力との組合せに対して、当該建物・構築物が構造物全体として十分変形能力(ねばり)の余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有していること。

① Aクラス(ASクラスを除く。)の建物・構築物

上記①(i)「基準地震動S1等との組合せと許容限界」を適用する。

② B、Cクラスの建物・構築物

常時作用している荷重及び運転時に施設に作用する荷重と、静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、上記①(i)の許容応力度を許容限界とする。

(2) 機器・配管系 ① ASクラスの機器・配管 (i) 基準地震動S1等との組合せと許容限界

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、及び事故時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動S1による地震力又は静的地震力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界とする。

(ii) 基準地震動S2との組合せと許容限界 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、及び事故時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動S2による地震力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対して、構造物の相当部分が降伏し、塑性変形する場合でも過大な変形、亀裂、破損等が生じ、その施設の機能に影響を及ぼすことがないこと。

②Aクラス(ASクラスを除く。)の機器・配管

上記①(i)「基準地震動S1等との組合せと許容限界」を適用する。

③ B、Cクラスの機器・配管

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時の荷重と静的地震力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界とする。 (解説始まり) Ⅳ地震力と他の荷重との組合せについて 耐震安全性の設計方針の妥当性を評価するに際して考慮すべき荷重の組合わせについては、「6.荷重の組合わせと許容限界」に示す通りであるが、同項中機器・配管に関する荷重の組合わせ方等についの解釈は以下による。 (1) 「運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重」については、いずれも地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重について考察すればよいことを意味する。 また、「事故時に生じる荷重」であっても、その事故の発生事象が極めて稀であり、かつその事故事象が極めて短期に終結するものであれば、そのような事象によって発生する荷重までも地震力と組合わせて考慮する必要はない。 上記にかかわらず、地震動によって引き起こされるおそれのない事象であっても、一たん事故が発生した場合は長時間事象が継続するものであれば、そのような事故事象によって発生する荷重は地震力と組合わせて考慮しなければならない。 (2) 機器・配管系の許容限界については、「発生する応力に対して降伏応力又はこれと同等な安全性」を有することを基本的な考え方としたが、具体的には、電気事業法に定める「発電用原子力設備に関する技術基準」がこれに対応する。 なお、同項中「終局耐力」とは構造物に対する荷重を漸次増大した際、構造物の変形又は歪が著しく増加する状態を構造物の終局状態と考え、この状態に至る限界の最大荷重負荷を意味する。 (3) 建物・構築物の基準地震動S2との組合せに対する項目中「終局耐力」とは構造物に対する荷重を漸次増大した際、構造物の変形又は歪みが著しく増加する状態を構造物を終局状態と考え、この状態に至る限界の最大荷重負荷を意味する。 (4) 機器・配管系の許容限界については、「発生する応力に対して降伏応力又はこれと同等な安全性」を有することを基本的な考え方としたが、具体的には、電気事業法に定める「発電用原子力設備に関する技術基準」等がこれに対応する。 |

7. 荷重の組合せと許容限界 耐震安全性に関する設計方針の妥当性の評価に当たって考慮すべき荷重の組合せと許容限界についての基本的考え方は、以下に示すとおりである。

(1) 建物・構築物 ① Sクラスの建物・構築物 i) 基準地震動Ssとの組合せと許容限界 常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動Ssによる地震力との組合せに対して、当該建物・構築物が構造物全体としての変形能力(終局耐力時の変形)について十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有していること。 ii) 弾性設計用地震動Sd等との組合せと許容限界が生じ、 その施設の機能に影響を及ぼすことがないこと。 常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と、 弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力とを組み合わせ、 その結果発生する応力に対して、 安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

④ Bクラス、Cクラスの建物・構築物 常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、 上記①ii) の許容応力度を許容限界とする。

(2) 機器・配管系 ① Sクラスの機器・配管系 i) 基準地震動Ssとの組合せと許容限界 通常違転時、運転時の異常な過渡変化時、及び事故時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動Ssによる地震力とを組み合わせ、 その結果発生する応力に対して、構造物の相当部分が降伏し、塑性変形する場合でも、 過大な変形、 亀裂、 破損等が生じ、その施設の機能に影響を及ぼすことがないこと。

なお、 動的機器等については、基準地震動Ssによる応答に対して、 実証試験等により確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。 ii)弾性設計用地震動Sd等との組合せと許容限界 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、 及び事故時に生じるそれぞれの荷重と、 弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力とを組み合わせ、 その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界とする。

② Bクラス、Cクラスの機器・配管系 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時の荷重と静的地震力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対して、 降伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界とする。

|

(左記新指針!!!の解説) V. 荷重の組合せと許容限界につい 荷重の組合せと許容限界にっいての解釈は以下による。 (1) 「運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重」にっいては、地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重、 及び地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、 一たん事故が発生した場合は長時間継続する事象による荷重は、 地震力と組み合わせて考慮しなければならない。 . ただし、 「事故時に生じる荷重」 であっても、 その事故事象の発生確率と継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、 両者が同時に発生する可能性が極めて小さい場合には、 そのような事象によって発生する荷重を地震力と組み合わせて考慮する必要はない。 (2) 建物・構築物の弾性設計用地震動Sd等との組合せに対する許容限界にっいては、「安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度」 としたが、 具体的には建築基準法等がこれに相当する。 (3) 建物・構築物の基準地震動Ssとの組合せに対する項目中の 「終局耐力」 とは、構造物に対する荷重を漸次増大した際、 構造物の変形又は歪みが著しく増加する状態を構造物の終局状態と考え、この状態に至る限界の最大荷重負荷を意味する。

(4) 機器・配管系の許容限界にっいては、 「発生する応力に対して降伏応力又はこれと同等な安全性」 を有することを基本的な考え方としたが、 具体的には、 電気事業法に定める「発電用原子力設備に関する技術基準」等がこれに相当する。

|

|

8.地震随伴事象に対する考慮 |

(規定なし) |

(規定なし) |

施設は、地震随伴事象にっいて、次に示す事項を十分考慮したうえで設計されなければならない。 (1') 施設の周辺斜面で地震時に想定しうる崩壊等によっても、施設の安全機能が重大な ('2) 施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても、施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。 |

(記載なし) |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます