<またしても思い知らされる>

【2016.08.21】

出来上がった受信機の基板を見ながら、この基板の回路図の作成を進めている。

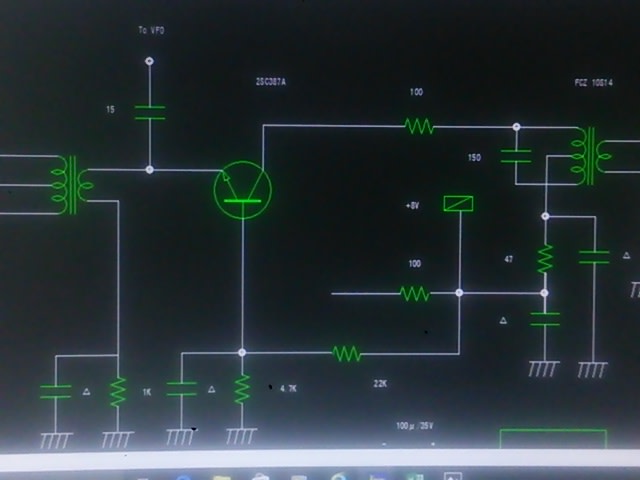

上の写真は50MHz帯の信号を、10.24MHzのIFに変換する混合変換器(Mixer)の回路図で、使用しているトランジスタはNPN型の2SC387A。

実はこの部分の回路図を描いている時に、またしても思い知らされたことが有った。

私の頭の中の引き出しは「エミッタ接地回路」しか無かった。その為、写真の様にVFOの発振出力をNPN型トランジスタのエミッタに接続する事が全く理解できない。

しかし、基板を見るとVFO回路の発振出力は確かにエミッタに接続されていて問題無く動作している。

エミッタ接地回路の理解がやっとの私には、何が何だかさっぱり分からなくなった。

動作しているからには、それが正しい筈だが理解できないと言うことは恐ろしい事で、以下の状況に陥った。

「ひょっとしたらトランジスタの取り付けを間違えたのかも知れない」等と勝手に思い込み、トランジスタを外してエミッタとベースを入れ替えて見る始末。

しかし、これではベースにバイアスがかからず動作はしない。パーツボックスには予備のトランジスタが1個だけ有るのを確認していたから、トランジスタは壊してもいいと言う覚悟はできていたが幸い壊さずに済んだ。

混乱状態に陥ってから、既に3時間近くが経過した。回路図作成は先に進めなくなった。

過去に購入した無線関係の本の中の「ハムのトランジスタ活用」(写真左下)に、トランジスタには3種類の使い方が有ることが記載されていた。「ベース接地回路」「エミッタ接地回路」「コレクタ接地回路」の3つ。

そう言えばそんな名前が有ったな。共通端子の名前が回路名称だったな。

今までに無線関係の色々な本を購入したが、難しくて理解できない部分の方が圧倒的に多い。

今回、悩んでいる回路が「ベース接地回路」であることに気付くまでに4時間近くを費やした。

ベース接地回路は、ベースが入出力の共通端子でエミッタ、ベース間が入力端子となる。

ようやく混乱した気持ちが落ち着いたところで、この回路の波形を観測してみた。

VFOからの発振出力は1.2Vp-pだった。

まだまだ先は長い。

最新の画像[もっと見る]

-

方位磁石で磁界を調べる

5日前

方位磁石で磁界を調べる

5日前

-

方位磁石で磁界を調べる

5日前

方位磁石で磁界を調べる

5日前

-

方位磁石で磁界を調べる

5日前

方位磁石で磁界を調べる

5日前

-

方位磁石で磁界を調べる

5日前

方位磁石で磁界を調べる

5日前

-

海苔の無い 海苔巻きあられ

4週間前

海苔の無い 海苔巻きあられ

4週間前

-

海苔の無い 海苔巻きあられ

4週間前

海苔の無い 海苔巻きあられ

4週間前

-

海苔の無い 海苔巻きあられ

4週間前

海苔の無い 海苔巻きあられ

4週間前

-

あけましておめでとうございます

1ヶ月前

あけましておめでとうございます

1ヶ月前

-

あけましておめでとうございます

1ヶ月前

あけましておめでとうございます

1ヶ月前

-

あけましておめでとうございます

1ヶ月前

あけましておめでとうございます

1ヶ月前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます