現在であれば、普通に京都方面から南紀と言えば、東海道本線→梅田貨物線→大阪環状線→阪和線→紀勢本線

という流れですが、これは阪和線と大阪環状線を短絡する路線が建設されたことで可能になった訳で、当初は単線でしたがその後上下線に分離されたことで利便性は向上、その反面天王寺駅地平ホームは普通電車と区間運転の快速電車などが発着するだけの駅となり、頭端式のホームで発車を待つ長距離列車の風景は過去のものとなりました。

かっては1番線2番線は長距離列車専用ホームとして常に優等列車が屯し、特に気動車時代は駅構内が排気煙で独特の雰囲気を持っていたものでした。

大阪なのにディゼルカーのアイドリング音が響き渡り、大阪駅と対になる環状線の駅ではありますが格下感はありました。

さて、そんな天王寺駅ですが、当然のことながら当時は天王寺から京都に向かうことはできませんでした。

しかし、当時は近畿地方の観光地では人気だった南紀地区には白浜方面から京都に向かう列車が運転されていました。

それはどんな経路だったのでしょうか?

それは、和歌山線を活用する経路でした。

今でこそ、和歌山線はローカル線としての認識しかありませんが、昭和30年代から50年代にかけては重要なルートでした。

昭和36年4月時刻表から

南紀観光団体列車が和歌山線を走った最初の優等列車と言えそうです。

この列車は、東京発着の現在のクルージングトレインのようなもので、東京、伊勢・白浜、京都と移動する旅で、勝浦と京都では旅館に滞泊するもので、5泊6日内車中泊3泊の行程でした。

和歌山からは、和歌山線を経由して京都に抜けるルートで運転されました。

詳細は後日、南紀観光列車の変遷としてアップさせていただきます。

この南紀観光団体列車は、団体臨時列車で、座席車(スハ44)6連で、今のクルージングトレインの走りとも言えそうですがm実際には詰め込みの列車によるお仕着せの旅行と言えそうです。

ただ、戦後15年やっと、旅行するほどの余裕が少しずつ出てきたとも言えそうです。

準急はまゆうの試運転

昭和37年の改正では、、団体専用列車「南紀観光」が一般扱されることとなり、「準急はまゆう」として和歌山線経由の列車として運転されることになりました。

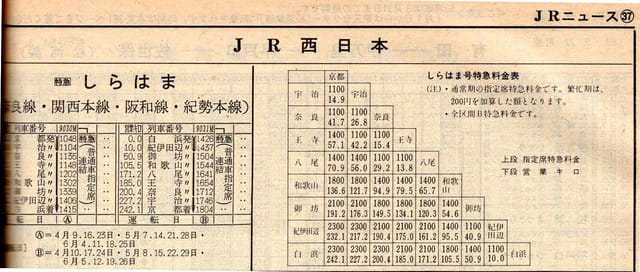

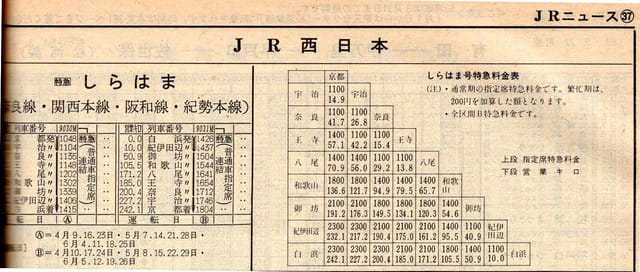

その後、「準急はやたま」と「準急はまゆう」が愛称を統合して昭和43年10月の改正で「急行しらはま」として運転されることになりました。

その後の大きな動きは、紀勢本線の電化以降でした。

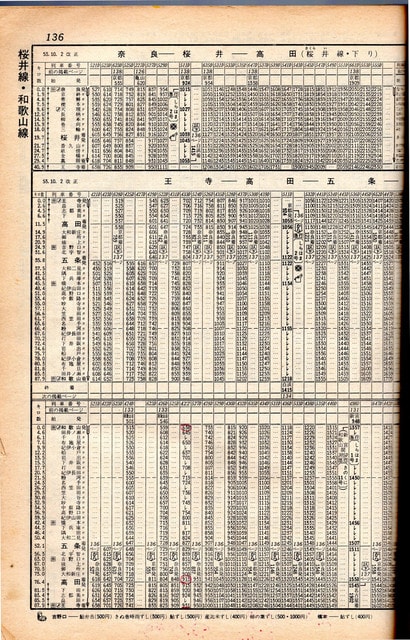

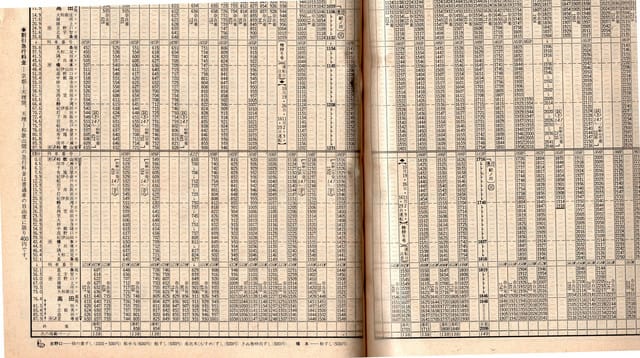

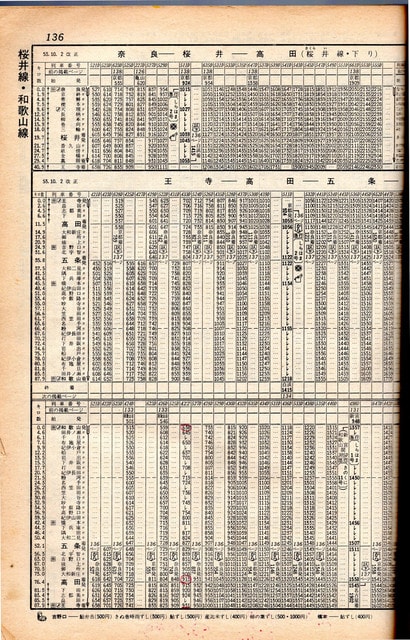

昭和55年10月の改正で「急行しらはま」の運転区間が、和歌山駅~京都駅 間(奈良線・桜井線・和歌山線経由)に短縮されてしまい,愛称も「紀ノ川」となりました。

しかし、紀勢本線電化後も昭和59年まではディゼル急行で残されていたきのくにが電車化されて特急に統合されることに伴い、和歌山線経由の優等列車も廃止になってしまいました。

さて、そんな白浜発京都行き列車ですが、JRになってから臨時列車ですが復活します。

それも特急列車で・・・最初、和歌山線に381系が営業運転で入ったのかと早合点したのですが、実はかつての「あすかルート」で復活したのでした。

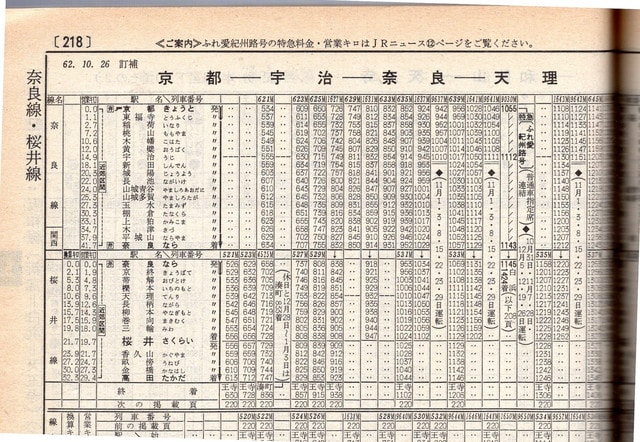

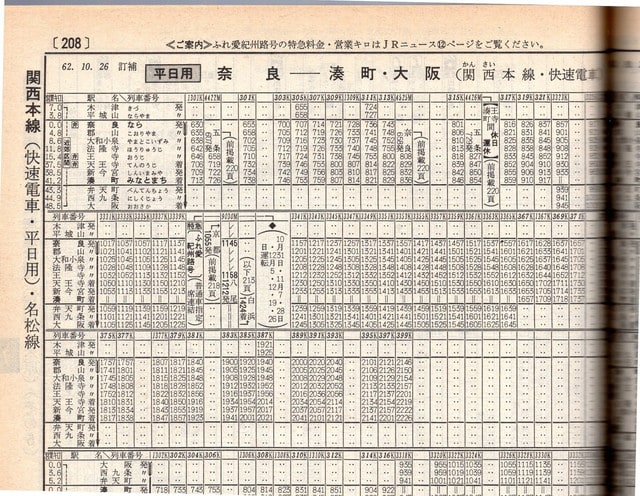

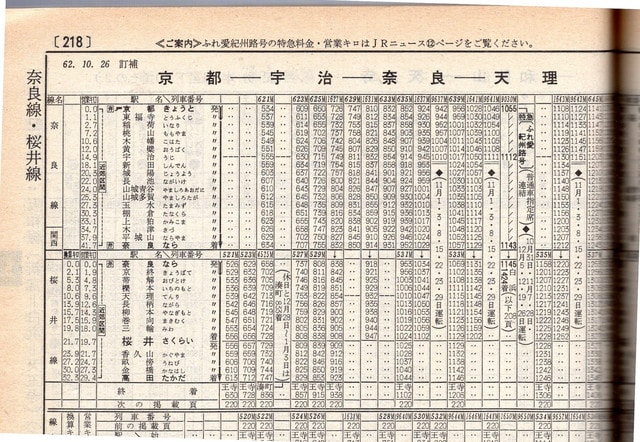

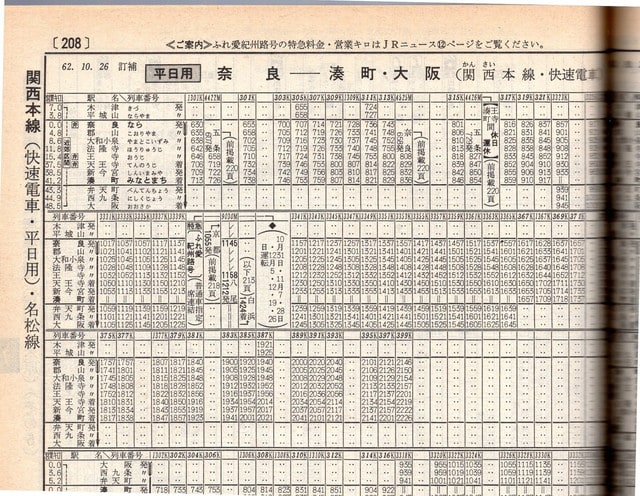

昭和62年9月から翌年3月まで「ふれあい紀州路キャンペーン」が開催されその旅客誘致の一環として、ふれ愛紀州路」(ふれあいきしゅうじ)号が京都駅土曜日、白浜発は日曜日で各1本運転されていました。

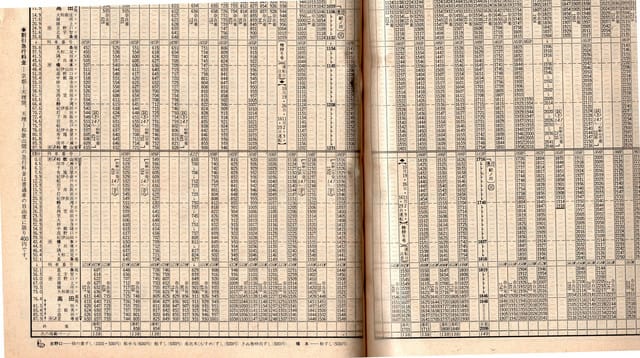

杉本町から久宝寺に抜ける阪和貨物線を経由して関西線・奈良線経由で運転されたものでした。

この時は、八尾が臨時の特急停車駅になっていますが、堺市は停車駅にはなれなかったようです。

平成元年に阪和線と大阪環状線を短絡する路線が完成したことに伴い廃止されています。

という流れですが、これは阪和線と大阪環状線を短絡する路線が建設されたことで可能になった訳で、当初は単線でしたがその後上下線に分離されたことで利便性は向上、その反面天王寺駅地平ホームは普通電車と区間運転の快速電車などが発着するだけの駅となり、頭端式のホームで発車を待つ長距離列車の風景は過去のものとなりました。

かっては1番線2番線は長距離列車専用ホームとして常に優等列車が屯し、特に気動車時代は駅構内が排気煙で独特の雰囲気を持っていたものでした。

大阪なのにディゼルカーのアイドリング音が響き渡り、大阪駅と対になる環状線の駅ではありますが格下感はありました。

さて、そんな天王寺駅ですが、当然のことながら当時は天王寺から京都に向かうことはできませんでした。

しかし、当時は近畿地方の観光地では人気だった南紀地区には白浜方面から京都に向かう列車が運転されていました。

それはどんな経路だったのでしょうか?

それは、和歌山線を活用する経路でした。

今でこそ、和歌山線はローカル線としての認識しかありませんが、昭和30年代から50年代にかけては重要なルートでした。

昭和36年4月時刻表から

南紀観光団体列車が和歌山線を走った最初の優等列車と言えそうです。

この列車は、東京発着の現在のクルージングトレインのようなもので、東京、伊勢・白浜、京都と移動する旅で、勝浦と京都では旅館に滞泊するもので、5泊6日内車中泊3泊の行程でした。

和歌山からは、和歌山線を経由して京都に抜けるルートで運転されました。

詳細は後日、南紀観光列車の変遷としてアップさせていただきます。

この南紀観光団体列車は、団体臨時列車で、座席車(スハ44)6連で、今のクルージングトレインの走りとも言えそうですがm実際には詰め込みの列車によるお仕着せの旅行と言えそうです。

ただ、戦後15年やっと、旅行するほどの余裕が少しずつ出てきたとも言えそうです。

準急はまゆうの試運転

昭和37年の改正では、、団体専用列車「南紀観光」が一般扱されることとなり、「準急はまゆう」として和歌山線経由の列車として運転されることになりました。

その後、「準急はやたま」と「準急はまゆう」が愛称を統合して昭和43年10月の改正で「急行しらはま」として運転されることになりました。

その後の大きな動きは、紀勢本線の電化以降でした。

昭和55年10月の改正で「急行しらはま」の運転区間が、和歌山駅~京都駅 間(奈良線・桜井線・和歌山線経由)に短縮されてしまい,愛称も「紀ノ川」となりました。

しかし、紀勢本線電化後も昭和59年まではディゼル急行で残されていたきのくにが電車化されて特急に統合されることに伴い、和歌山線経由の優等列車も廃止になってしまいました。

さて、そんな白浜発京都行き列車ですが、JRになってから臨時列車ですが復活します。

それも特急列車で・・・最初、和歌山線に381系が営業運転で入ったのかと早合点したのですが、実はかつての「あすかルート」で復活したのでした。

昭和62年9月から翌年3月まで「ふれあい紀州路キャンペーン」が開催されその旅客誘致の一環として、ふれ愛紀州路」(ふれあいきしゅうじ)号が京都駅土曜日、白浜発は日曜日で各1本運転されていました。

杉本町から久宝寺に抜ける阪和貨物線を経由して関西線・奈良線経由で運転されたものでした。

この時は、八尾が臨時の特急停車駅になっていますが、堺市は停車駅にはなれなかったようです。

平成元年に阪和線と大阪環状線を短絡する路線が完成したことに伴い廃止されています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます