グリーン車、なんとも不可解な名前の車両だと個人的には思っていますが、この名称が出来てすでに半世紀以上、それまでの1等・2等という呼称に変えて特別室と言うことでつけられたわけですが、どうも当時の1等車の等級帯が緑色だったことからグリーン車となったと言われています。

そこで、少しだけ脱線させていただくことをお許しください。

客車は開業当初から等級ごとに等級帯が塗装されていました。

1等車は白。2等車は青、3等車は赤で、それぞれ等級帯の中にⅠ・Ⅱ・Ⅲのローマ数字が表示されていました。

しかし日中戦争が始まった頃から3等車の赤帯が消えて、Ⅲの表記だけになりました。

昭和30年代の古い写真などを見ると窓下にⅢの表記のある普通車の写真を見ることができます。

1等・2等は両数も少なく優等車両としての存在感を示すべく残っていたのですが、戦後アメリカ軍(GHQ)が進駐してきてから状況は変わります。

GHQは、優等列車を中心に接収していくのですが、1等車の白帯を気に入り軍用客車はすべて白帯で、そこに軍番号などを記載した専用客車として運用に充てることになります。

ここで、1等車は白帯を使えなくなってしまい、マイネ40復活の際は白ではなくクリーム色を巻くこととなりました。

当時は引き続き、2等車は青でした。

昭和30年頃には利用が低迷していた1等寝台車が廃止され、1等は「つばめ・はと」の1等車だけという状況になっていたこともあり、昭和35年7月には開業以来の3等級制を廃止して2等級制に移行することとなりました。

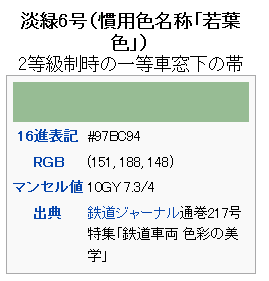

この時、1等車のクリーム帯と2等車の青帯を混ぜ合わせた色として新しく緑色が制定されたのです。

2等時代の等級帯 Wikipedia

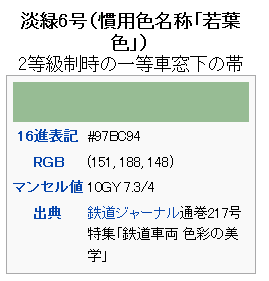

これが、昭和44年にグリーン車が誕生する際の元になったわけであり、もしグリーン車の帯が赤だったら・・・。レッド車?になっていたのかしら。

グリーン車の等級帯 Wikipedia

まぁ、それは冗談として。

何故グリーン車が誕生したのかというお話をさせていただこうと思います。

それまでは、1等料金・2等料金という料金区分で、1等車は2等の倍の運賃ということで短距離でも倍の運賃を支払うということで自然と上客の選別が行われていたのですが、高速道路の延伸や飛行機の増便などで今まで1等車を利用していた層が鉄道を使わずにそうした他の交通機関に転移する傾向がありました。

そこで、昭和44年の運賃改定に際して1等・2等と言う等級制を廃止し、普通運賃に特別料金を払うことで方式に改めるとともに、乗車券類の整理、計算の簡素化などのメリットがあるとして、等級制を廃止する方向にしたのです。

これにより短距離利用では若干値上げになりましたが、長距離ではグリーン車は割安となりグリーン車の一般利用が促進されることとなりました。

そして、1等車・2等車と言う等級が無くなったので、1等車に変わる名称として緑帯にちなみグリーン車と言う名称がつけられたそうです。

なお、四葉のクローバーのデザインになったのは、四葉のクローバーと言うのは希少性があることから、選ばれたようですがこの辺は手元に資料がないのでもう少し詳しく調べて改めて書かせていただこうと思います。

そこで、少しだけ脱線させていただくことをお許しください。

客車は開業当初から等級ごとに等級帯が塗装されていました。

1等車は白。2等車は青、3等車は赤で、それぞれ等級帯の中にⅠ・Ⅱ・Ⅲのローマ数字が表示されていました。

しかし日中戦争が始まった頃から3等車の赤帯が消えて、Ⅲの表記だけになりました。

昭和30年代の古い写真などを見ると窓下にⅢの表記のある普通車の写真を見ることができます。

1等・2等は両数も少なく優等車両としての存在感を示すべく残っていたのですが、戦後アメリカ軍(GHQ)が進駐してきてから状況は変わります。

GHQは、優等列車を中心に接収していくのですが、1等車の白帯を気に入り軍用客車はすべて白帯で、そこに軍番号などを記載した専用客車として運用に充てることになります。

ここで、1等車は白帯を使えなくなってしまい、マイネ40復活の際は白ではなくクリーム色を巻くこととなりました。

当時は引き続き、2等車は青でした。

昭和30年頃には利用が低迷していた1等寝台車が廃止され、1等は「つばめ・はと」の1等車だけという状況になっていたこともあり、昭和35年7月には開業以来の3等級制を廃止して2等級制に移行することとなりました。

この時、1等車のクリーム帯と2等車の青帯を混ぜ合わせた色として新しく緑色が制定されたのです。

2等時代の等級帯 Wikipedia

これが、昭和44年にグリーン車が誕生する際の元になったわけであり、もしグリーン車の帯が赤だったら・・・。レッド車?になっていたのかしら。

グリーン車の等級帯 Wikipedia

まぁ、それは冗談として。

何故グリーン車が誕生したのかというお話をさせていただこうと思います。

それまでは、1等料金・2等料金という料金区分で、1等車は2等の倍の運賃ということで短距離でも倍の運賃を支払うということで自然と上客の選別が行われていたのですが、高速道路の延伸や飛行機の増便などで今まで1等車を利用していた層が鉄道を使わずにそうした他の交通機関に転移する傾向がありました。

そこで、昭和44年の運賃改定に際して1等・2等と言う等級制を廃止し、普通運賃に特別料金を払うことで方式に改めるとともに、乗車券類の整理、計算の簡素化などのメリットがあるとして、等級制を廃止する方向にしたのです。

これにより短距離利用では若干値上げになりましたが、長距離ではグリーン車は割安となりグリーン車の一般利用が促進されることとなりました。

そして、1等車・2等車と言う等級が無くなったので、1等車に変わる名称として緑帯にちなみグリーン車と言う名称がつけられたそうです。

なお、四葉のクローバーのデザインになったのは、四葉のクローバーと言うのは希少性があることから、選ばれたようですがこの辺は手元に資料がないのでもう少し詳しく調べて改めて書かせていただこうと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます