『絶対主義の盛衰 世界の歴史9』社会思想社、1974年

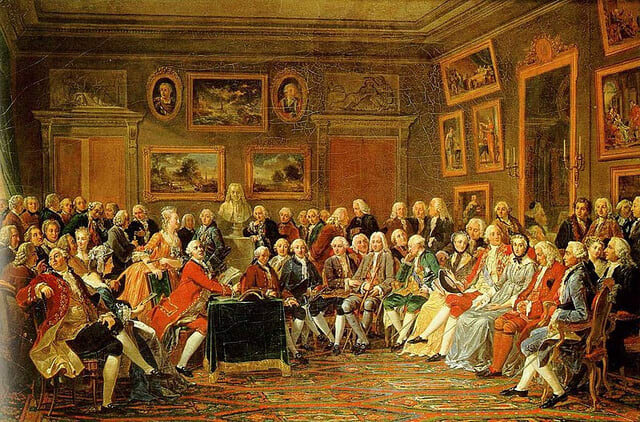

8 フランス啓蒙思想――貴婦人たちのサロン

5 ジャン・ジャック・ルソー

ジャン・ジャック・ルソー(一七一二~七八)は時計師を父として、一七一二年スイスのジュネーヴにうまれた。

先祖は十六世紀中ごろ、フランスから亡命したカルバン教徒である。

ルソーは自分の誕生を「最初の不幸」としているが、こうしたペシミズムは彼の生涯をつらぬく基調である。彼は神経質で内気、猜疑(さいぎ)心がつよく、放浪癖があり、傲慢(ごうまん)でエゴイストであった。

十三歳のとき、、時計師の徒弟奉公にだされたルソーはこれをきらい、一七二八年からジュネーブをすてて、放浪生活にはいった。

スイス各地やフランスをさまよったのち、彼は三二年から約八年はど、シャルメットのバラン夫人(一七〇〇~六二)のもとに寄食することとなった。

十二歳年上のこの女性は、青年期のルソーにとり、母であり、情人でもあった。彼が一生のなかでもっとも幸福だったと回想するのは、この時期である。

そしてこのころ、彼は音楽の才を示している。

しかしやがて夫人との仲が悪くなり、一七四○年ルソーはシャルメットを棄てて、やがてパリで暮らすこととなった。

まず彼の名が知られたのは音楽家としてである。

そして彼は上流のサロンに出入りしたり、ディドロなどの啓蒙思想家たちと交際するとともに、一方では無学文盲といわれるテレーズ・ルバスール(一七二一~一八〇一)と同棲した。

彼女は事実上の妻であるが、一七四七年ごろから数年のあいだにできた子供たちを、ルソーはつぎつぎと養育院へ送ってしまった。

これは苦しい家庭の事情とともに、著述への野心に燃える天才のエゴイズムがさせたものとみられている。

なお当時、貧しい民衆のあいだでは、捨て子はふつうのことであったという。

一七五〇年、ルソーはディドロのすすめもあって、ディジョンのアカデミーの懸賞論文に応募し、当選した。

課題は、「学問と芸術の進歩は、習俗を純化することに寄与したか」であり、ルソーの論文『学問・芸術論』における答えは「否」であった。

ルネサンス以来の文化は道徳を腐敗させた、学問も芸術も人間の悪徳からうまれる、たとえば天文学は迷信から、幾何学は吝嗇(りんしょく)からといった調子であり、他の啓蒙思想家のバラ色の進歩覬にくらべて、ペシミズムの色がつよい。

とうしてこの論文は、ルソーが著述家となるきっかけとなったのみならず、社会や文明が人間を堕落させるという彼の根本思想をあらわしている。

つぎの応募論文『人間不平等起源論』(一七五五)は落選したが、ここでは、私有財産が生ずるとともに不平等がおこり、富者が貧者をおさえるために法律や国家がうまれ、私有と不平等が確立すると論じられている。

「ある土地に囲いをして『これはおれのものだ』ということを思いつき、人びとがそれを信ずるほど単純なのを見いだした最初の人間が、政治社会の真の創立者であった……。」

ルソーは『百科全書』に「経済論」を寄稿したが、百科全書派、とくに重農主義者は所有権を「自然の権利」とみなしているので、ルソーのこれに対する見解は彼らと相違するわけだ。

一方、音楽家でもあるルソーは『村の占者(うらないしゃ)』(一七五二)という小歌劇をつくった。

このなかから「むすんで、ひらいて」というあのメロディーがうまれた。

これは二人の羊飼いの男女が恋しあい、村の占者のおかげてハッピー・エンドになるという筋で、大当たりをとった。

ルイ十五世、ポンパズール夫人のまえでも上演され、感心した王は年金をあたえようとしたという。

その後ルソーは、社交界の才媛エピネー夫人やリュクサンブール公の好意をうけたたり、ウードト夫人を恋したりしつつ、一方では思想家、文学者としての名声を確立する作品を発表していった。

書簡体の恋愛小説『新エロイーズ』(一七六一)は、情熱と感情の解放や高揚、豊富な自然描写、新鮮で健康な田園生活の讃美、誠実な女性観や結婚観などをもって、当時の人心をゆすぶるとともに、十九世紀ロマンティシズム文学に大きく影響した。

一方、ルソーがその社会思想を発展させた『社会契約論』(一七六二)のはじめには、つぎの有名な一句がある。

「人間は生まれながらにして自由であるが、しかしいたるところで鉄鎖につながれている。」

そしてルソーは、すべてがけっきょくは政治によって左右されることを鋭く見ぬき、人民主権の立場にたつ。

彼によれば、社会契約はこれまでの論のように支配者と人民との契約ではなく、個々人が結合して民主政国家を形成するための契約で、政府はたんに執行権を委託されたにすぎないとした。

したがって国家の主人は人民であり、その意志は絶対的で、これにそむく場合には人民は政府をつくりかえることができるわけで、ルソーの考えは革命を正当化するものであった。

また彼は直接民主主義や、民主的国家の連合体による世界平和を考えた。

『社会契約論』と同じ年に、『エミール、または教育について』が発行された。

それはエミールという男の子を主人公として、自然があたえてくれた人間の精神と肉体とをいかに自由に、あるがままに成育させ、新しい市民像を形成してゆくかを、物語の形式でのべた教育論である。

所論は理想的で、現実ばなれしているが、これまでの人工的、機械的なつめこみ主義の教育に対するきびしい批判であり、後世の教育思想にあたえた影響は大きかった。

ルソーが『エミール』を書いた動機の一つとして、前述の捨て子事件があげられている。

つまり彼の悔恨、贖罪(しょくざい)の気持ちがこの作品にこもっているのではないか……ということである。

そしてこの気持ちが、有名な『告白』執筆のきっかけとも推測されている。

『告白』は主として一七六〇年代後半に執筆され、死後出版されたものである。

これはルソーの自伝として貴重であり、また強烈な自我の表出、赤裸々な人間性の表現という点において、たんにロマン主義文学のみならず、ひろく近代文学の源流となった。

一方、『エミール』の宗教にかんする部分が、一七六二年パリ大学神学部によって告発され、ルソーに逮捕状がでることとなった。

これから約八年間、彼はフランス各地、スイス、イギリスと放浪生活をつづける。

官憲や教会からの迫害とともに、ボルテール、ディドロはじめ啓蒙思想家との仲違いも彼を苦しめた。

この間、彼は被害妄想に悩まされた。一七七〇年、帰国を黙認されたルソーはようやくパリに帰ったが、名声にひかれて来訪する客をさけ、楽譜写しの仕事と植物採集の趣味でほそぼそと暮らした。

そしてあいかわらず被害妄想に苦しんだ。

彼はどこでもスパイされ、監視されていると考え、また彼によれば、「果物屋が果物を割引して売るのは、自分にほどこしをあたえて侮辱するためであり、馬車が方向を変えるのは、自分をひき倒して泥をかけるためであった。」

一七七八年、ボルテールがフェルネーからパリに帰り、熱狂的な歓迎をうけているとき、ルソーは最後の著作『孤独な散歩者の夢想』を書いていた。

この随想集は迫害観念もほぼいえて、老境に達した著者が静かに自然の観想にひたっている姿が示されているが、未完のままに終わった。七八年七月、ルソーは世を去ったからである。六十六歳。

ルソーの『人間不平等起源論』や『社会契約論』は、旧体制の政治や社会を鋭く批判するものであったが、『エミール』や『新エロイーズ』も、それらの新しい人間観、人間像によって封建的モラルを打破する意味をもっていた。

ルソーが多くの知己と不和になり、孤高のうちに世を終えたことは、彼の異常な性格によるとともに、その革命的で先駆者的な思想のためでもあった。

それだけに彼の影響力は同時代にとどまらず、時代をこえて大きかった。

たとえばフランス革命期において、「人権宣言」や、ロベスピエール、サン・ジュストらの急進的革命家たちに、ルソーの思想がうかがわれるとともに、日本においても、彼の著書はある時期に熱読された。

すなわぢ明治十年代の自由民権運動時代に、『社会契約論』は『民約論』として、明治中期のロマン主義から自然主義文学の時代に、『告白』は『纖悔録』として、ひろく読まれた。

とくに中江兆民(ちょうみん)が漢訳した『民約訳解』(明治十五年)は、大井憲太郎、植木枝盛(えもり)たちにとってバイブル的存在であったという。

『告白』は島崎藤村(とうそん)、北村透谷(とうこく)、国木田独歩(どっぽ)、田山花袋(かたい)らに愛読され、彼らは、文学とは自我の探究と表現であることを学んだのである。