ソフィスト(3)の続き

まず(1-8章)では(当然有料で)プロタゴラスに師事しようとする友人に対し、ソフィストって何だか本当に知ってるのかい?、とソクラテスが忠告します。ちょうど『ゴルギアス』の初頭で、弁論術とは何か?、と鋭く問いかけたのと同様、模範的な知の営みと言えるでしょう。「いったん値をはらうと、その学識を直接魂そのものの中に取り入れて学んだうえで、帰るまでにはすでに、害されるなり益されるなりされてしまってていなければいけないのだ。[p24]」とまでいうのは心配しすぎでしょうが、事前の調査は慎重であるにこしたことはありません。とはいえ知識や情報というものは、手に入れてみなければ真の価値はわからないし、その時にはすでに代金は支払っていなければならない厄介なものなのです。しかも事前調査自体が売り手にとっては商品の一部を引き渡すでもあることが普通なのでさらに厄介です。

というやや実用的な側面の他にも、ソクラテスの問いには「言葉の定義を明確にせよ」、つまり「概念を明確につかめ」という正しい思考法の基本が含まれています。

さて次からの本番のメインテーマは「徳は教えられるものなのか?」という時代を超えた教育問題に関するとも言えるテーマです。ここで特に注意すべきは、古代ギリシャでの「徳」という概念は、我々が真っ先に思い浮かべる「道徳」とか「人徳」とかいう概念とは、多少のずれがあることです。それは「ソフィストとは何か」という問いに対するプロタゴラスの説明に述べられています[p30-38]。すなわちプロタゴラスによれば、ソフィストたる彼から学べるものとは「身内の事柄については最もよく自分の一家を斉える道をはかり、国家公共の事柄については、これを行うについても論ずるについても、有能有力の者となるべき道をはかることの上手」[p36]なのです。つまりそれはソクラテスが確認したように「国家のための技術」であり、ソフィストが約束するのは「国家社会の一員としてすぐれた人間をつくる」ことなのです[p37]。なんだか中国の儒家をはじめとする諸子百家が唱えた徳と共通点がありそうですが、このような上手となるには、「国家のためには何が善いことか」を知ることの他に、「その善いことを実現するための方法論」を習得し実行できる「能力」を身に着けることが必要でしょう。それは単に「人に迷惑をかけない」とか「罪悪を犯さない」とか言う道徳の順守だけよりも、複雑な能力です。しかるにソクラテス自身も、文献1-4の著者たちも狭い意味でのいわば「高尚なる徳」の意味に限定した論理を展開してしまっていることが多いように見えてしかたがないのです。

さて、ソクラテスはプロタゴラスが定義したような徳というものは「ひとに教えることのできるものとは思っていなかったのです」[p37]と述べます。彼による徳の教育不可能論の理由は2点。

1.アテナイ人が議会にあつまるとき、土木建築に関する場合は建築専門家を呼び、造船に関する場合は造船の専門家を呼ぶが、何か国事の処理を審議する場合は、貧富貴賤を問わず誰でも意見を述べる。そして彼らに、どこからも学ばず、先生についたこともないくせに、と非難する者はいない。これは明らかに、人々はそういう事柄を、教えられうるものとは考えていないからだ。

2.われわれ国民のうちでも最も知恵があり、最もすぐれた人物たちは、その徳性を、ほかの人々に授けることができないでいる。げんにペリクレスがそう。

第1の点に対してプロタゴラスは魅力的な物語(ミュートス)で答えます。

人間は最初、神からものを作る技術は贈られていたが、国家社会をなすための技術を持たず、寄り集まるたびに、互いに不正をはたらきあい、ふたたびばらばらになり滅亡しかけていた。そこで神(ゼウス)は<つつしみ>と<いましめ>をもたらし、国家の秩序をととのえ、友愛の心を結集するための絆となるようにした。そしてこの二つは、他の技術のように一人が持てばたくさんの素人に間に合うという与え方ではなく、誰もがもつように与えた。

こんなわけで、人々は、この徳性に関するかぎり、もともとあらゆる人間がそれを分けもっているべきであり、さもなければ国家は成り立たないと考えているのだ。

他方で人々は、この徳が生まれつきのものでも、ひとりでにそなわるものでもなく、むしろ教えられることのできるものである、と考えている。もしも欠点が生まれつきや偶然によると考える場合は、それを是正しようとはせず気の毒に思うだけだが、不正や不敬虔など徳性に反することには怒ったり叱ったりする。

第2の点に対しては、実際に熱心に教えているのだと答えます。

親は子が徳を持つようにと教育し、親の手を離れたのちは国家が「法律を学びその規範に従って生きることを要求する」。人間の徳性を教えるのに実に多くの配慮がなされているのだ。

ではすぐれた父親の息子がしばしばつまらぬ人間になるのはなぜかと言えば、素質の差があるからである。それでも、徳の教育を受けていない野蛮人よりはましなのだ。「法律の支配する人間社会の中で育てられた者たちのうちで、最も不正な者だと君に見えるような人間であっても、もしその人を、教育も法廷も法律もなく、徳をつねに心がけるように仕向けるいかなる強制力もあたえられていない一種の野蛮人たちとくらべて、判定しなければならないとすれば、なお正義の人であり、この事柄の専門家であるといわねばならぬ。」

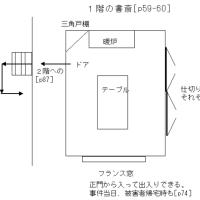

要するに徳の習得程度にもレベルがあって、野蛮人<普通のギリシャ人<すぐれたギリシャ人、という序列があると言っているのです。そして、普通のギリシャ人なら持っているレベルの徳よりも一段上の徳を教えることのできるのがソフィストたる自分なのだと大見得を切っています[p60]。

さてここでの議論をよく注意してみると、「徳の教育可能性」自体の話にはなっていません。ソクラテスの質問でもプロタゴラスの回答でも、「人々は徳の教育可能性を信じているのかどうか」という表現になっています。議論する二人が「人々は徳の教育可能性を信じている」ということと「徳の教育可能性は実際にある」ということとを混同しているのかいないのかはどうも判然としませんが*1)、二人が述べる根拠を見てみれば、議論としては客観的にみて前者の言明についてのものになっています。

そして人々の信念に関する議論だとすれば、プロタゴラスの回答に軍配が上がるでしょう。つまり人々は、徳は「この社会の成人なら誰もが」持っているはずであり、持っているべきであり、それゆえに子供には教えねばならないものだ、と考えていることは間違いないことでしょう。ここでの人々とはむろん古代アテナイの市民たちを指しますが、現代社会の人々についても当てはまっているだろうと私は考えます。

ここで徳という言葉を、その社会の慣習や掟と言い換えるとプロタゴラスの論理がよりわかりやすいでしょう。まさに言葉と同じことです。人は誰でも「その社会の言葉」を使えると期待されるし、それゆえに子供には教えねばならないものだと人々は考えているはずです。さらに現代の進化生物学の知見から言えば、人間は生まれつき、徳や言語を学習して身に着けられるいう能力を持っています。そしてプロタゴラスの述べた神話とは異なり、このような学習能力は人類だけのものでもなく、狼や象だって群れの掟を学ぶのだと考えられています。

ちょっと寄り道して、人々が信じるかどうかとは別に実際の「徳の教育可能性」を考えてみれば、それは他の諸々についての教育可能性と同様な問題になるでしょう。教育が成果を上げるには、教師の能力と努力、生徒の方の能力と努力、といった多くの要因が絡むから、実例だけなら多様なものが混在しているに決まっています。名選手は必ずしも名コーチならず、との諺もあります。そして成果の上がらない例があるからといって、教育することをあきらめるわけにもいかないでしょう。

二人の討論に戻ると、ソクラテスはプロタゴラスの反論に直接には答えずに「ちょっとしたことがひっかかる」として次の論点に移っています。これは客観的に見れば、プロタゴラスの反論の大筋は認めたということになります。まあ彼自身の「いまはしかし、それが可能だと確信するにいたったからだ。」[p62]というのは口三味線の可能性もありますが、「ちょっとしたことがひっかかる」として発した問いは、「徳の教育可能性」を正面から論ずるものではありませんでした*2)。

ソフィスト(5)へ続く

=======注釈=======

*1) ソクラテスは「ひとに教えることのできるものとは思っていなかったのです」[p37]と述べているから、やはり混同していたと思われる。

*2) 回り道からは論じるつもりだったかも知れないが、この本の範囲では未完成である。

まず(1-8章)では(当然有料で)プロタゴラスに師事しようとする友人に対し、ソフィストって何だか本当に知ってるのかい?、とソクラテスが忠告します。ちょうど『ゴルギアス』の初頭で、弁論術とは何か?、と鋭く問いかけたのと同様、模範的な知の営みと言えるでしょう。「いったん値をはらうと、その学識を直接魂そのものの中に取り入れて学んだうえで、帰るまでにはすでに、害されるなり益されるなりされてしまってていなければいけないのだ。[p24]」とまでいうのは心配しすぎでしょうが、事前の調査は慎重であるにこしたことはありません。とはいえ知識や情報というものは、手に入れてみなければ真の価値はわからないし、その時にはすでに代金は支払っていなければならない厄介なものなのです。しかも事前調査自体が売り手にとっては商品の一部を引き渡すでもあることが普通なのでさらに厄介です。

というやや実用的な側面の他にも、ソクラテスの問いには「言葉の定義を明確にせよ」、つまり「概念を明確につかめ」という正しい思考法の基本が含まれています。

さて次からの本番のメインテーマは「徳は教えられるものなのか?」という時代を超えた教育問題に関するとも言えるテーマです。ここで特に注意すべきは、古代ギリシャでの「徳」という概念は、我々が真っ先に思い浮かべる「道徳」とか「人徳」とかいう概念とは、多少のずれがあることです。それは「ソフィストとは何か」という問いに対するプロタゴラスの説明に述べられています[p30-38]。すなわちプロタゴラスによれば、ソフィストたる彼から学べるものとは「身内の事柄については最もよく自分の一家を斉える道をはかり、国家公共の事柄については、これを行うについても論ずるについても、有能有力の者となるべき道をはかることの上手」[p36]なのです。つまりそれはソクラテスが確認したように「国家のための技術」であり、ソフィストが約束するのは「国家社会の一員としてすぐれた人間をつくる」ことなのです[p37]。なんだか中国の儒家をはじめとする諸子百家が唱えた徳と共通点がありそうですが、このような上手となるには、「国家のためには何が善いことか」を知ることの他に、「その善いことを実現するための方法論」を習得し実行できる「能力」を身に着けることが必要でしょう。それは単に「人に迷惑をかけない」とか「罪悪を犯さない」とか言う道徳の順守だけよりも、複雑な能力です。しかるにソクラテス自身も、文献1-4の著者たちも狭い意味でのいわば「高尚なる徳」の意味に限定した論理を展開してしまっていることが多いように見えてしかたがないのです。

さて、ソクラテスはプロタゴラスが定義したような徳というものは「ひとに教えることのできるものとは思っていなかったのです」[p37]と述べます。彼による徳の教育不可能論の理由は2点。

1.アテナイ人が議会にあつまるとき、土木建築に関する場合は建築専門家を呼び、造船に関する場合は造船の専門家を呼ぶが、何か国事の処理を審議する場合は、貧富貴賤を問わず誰でも意見を述べる。そして彼らに、どこからも学ばず、先生についたこともないくせに、と非難する者はいない。これは明らかに、人々はそういう事柄を、教えられうるものとは考えていないからだ。

2.われわれ国民のうちでも最も知恵があり、最もすぐれた人物たちは、その徳性を、ほかの人々に授けることができないでいる。げんにペリクレスがそう。

第1の点に対してプロタゴラスは魅力的な物語(ミュートス)で答えます。

人間は最初、神からものを作る技術は贈られていたが、国家社会をなすための技術を持たず、寄り集まるたびに、互いに不正をはたらきあい、ふたたびばらばらになり滅亡しかけていた。そこで神(ゼウス)は<つつしみ>と<いましめ>をもたらし、国家の秩序をととのえ、友愛の心を結集するための絆となるようにした。そしてこの二つは、他の技術のように一人が持てばたくさんの素人に間に合うという与え方ではなく、誰もがもつように与えた。

こんなわけで、人々は、この徳性に関するかぎり、もともとあらゆる人間がそれを分けもっているべきであり、さもなければ国家は成り立たないと考えているのだ。

他方で人々は、この徳が生まれつきのものでも、ひとりでにそなわるものでもなく、むしろ教えられることのできるものである、と考えている。もしも欠点が生まれつきや偶然によると考える場合は、それを是正しようとはせず気の毒に思うだけだが、不正や不敬虔など徳性に反することには怒ったり叱ったりする。

第2の点に対しては、実際に熱心に教えているのだと答えます。

親は子が徳を持つようにと教育し、親の手を離れたのちは国家が「法律を学びその規範に従って生きることを要求する」。人間の徳性を教えるのに実に多くの配慮がなされているのだ。

ではすぐれた父親の息子がしばしばつまらぬ人間になるのはなぜかと言えば、素質の差があるからである。それでも、徳の教育を受けていない野蛮人よりはましなのだ。「法律の支配する人間社会の中で育てられた者たちのうちで、最も不正な者だと君に見えるような人間であっても、もしその人を、教育も法廷も法律もなく、徳をつねに心がけるように仕向けるいかなる強制力もあたえられていない一種の野蛮人たちとくらべて、判定しなければならないとすれば、なお正義の人であり、この事柄の専門家であるといわねばならぬ。」

要するに徳の習得程度にもレベルがあって、野蛮人<普通のギリシャ人<すぐれたギリシャ人、という序列があると言っているのです。そして、普通のギリシャ人なら持っているレベルの徳よりも一段上の徳を教えることのできるのがソフィストたる自分なのだと大見得を切っています[p60]。

さてここでの議論をよく注意してみると、「徳の教育可能性」自体の話にはなっていません。ソクラテスの質問でもプロタゴラスの回答でも、「人々は徳の教育可能性を信じているのかどうか」という表現になっています。議論する二人が「人々は徳の教育可能性を信じている」ということと「徳の教育可能性は実際にある」ということとを混同しているのかいないのかはどうも判然としませんが*1)、二人が述べる根拠を見てみれば、議論としては客観的にみて前者の言明についてのものになっています。

そして人々の信念に関する議論だとすれば、プロタゴラスの回答に軍配が上がるでしょう。つまり人々は、徳は「この社会の成人なら誰もが」持っているはずであり、持っているべきであり、それゆえに子供には教えねばならないものだ、と考えていることは間違いないことでしょう。ここでの人々とはむろん古代アテナイの市民たちを指しますが、現代社会の人々についても当てはまっているだろうと私は考えます。

ここで徳という言葉を、その社会の慣習や掟と言い換えるとプロタゴラスの論理がよりわかりやすいでしょう。まさに言葉と同じことです。人は誰でも「その社会の言葉」を使えると期待されるし、それゆえに子供には教えねばならないものだと人々は考えているはずです。さらに現代の進化生物学の知見から言えば、人間は生まれつき、徳や言語を学習して身に着けられるいう能力を持っています。そしてプロタゴラスの述べた神話とは異なり、このような学習能力は人類だけのものでもなく、狼や象だって群れの掟を学ぶのだと考えられています。

ちょっと寄り道して、人々が信じるかどうかとは別に実際の「徳の教育可能性」を考えてみれば、それは他の諸々についての教育可能性と同様な問題になるでしょう。教育が成果を上げるには、教師の能力と努力、生徒の方の能力と努力、といった多くの要因が絡むから、実例だけなら多様なものが混在しているに決まっています。名選手は必ずしも名コーチならず、との諺もあります。そして成果の上がらない例があるからといって、教育することをあきらめるわけにもいかないでしょう。

二人の討論に戻ると、ソクラテスはプロタゴラスの反論に直接には答えずに「ちょっとしたことがひっかかる」として次の論点に移っています。これは客観的に見れば、プロタゴラスの反論の大筋は認めたということになります。まあ彼自身の「いまはしかし、それが可能だと確信するにいたったからだ。」[p62]というのは口三味線の可能性もありますが、「ちょっとしたことがひっかかる」として発した問いは、「徳の教育可能性」を正面から論ずるものではありませんでした*2)。

ソフィスト(5)へ続く

=======注釈=======

*1) ソクラテスは「ひとに教えることのできるものとは思っていなかったのです」[p37]と述べているから、やはり混同していたと思われる。

*2) 回り道からは論じるつもりだったかも知れないが、この本の範囲では未完成である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます