今日は、柏まちなかカレッジで、「無料ではじめるブログ講座」がありました。講師は、柏LIFE主宰のにゃんこさんでした。場所は、cafeマ 時間帯は14時~15時(終わったのは15時半近く)

まちカレスタッフとしてコーディネートする中で、記録もとりましたのでご紹介したいと思います。

☆ブログサービス全般についてのお話

・ブログは、サービスによってできることが違うので慎重に選ぶ。

以下、種類ごとの特徴

・アメブロ(アメーバブログ)は、最も稼働しているブログ。芸能人利用者もおおい。相手に連絡とりやすいし、見た足跡残れる。実際に柏のブログで一番多いのもこれ。写真は2種類(大きいサイズ、ミニサイズ)が同時に収録されている。クリックで拡大するような仕組みになっている。

・FC2は各種のカスタマイズができるので中級者向け。有料でアップグレードして容量が増えたりアクセス解析ができたりする。どんなキーワードで検索されるかなどがわかる。

・Yahooのブログは、URLの最後に?が出るが、これは動的URLといい、検索ロボットが巡回してくれない。トップページを拾ってくれないという弱点あり。

・gooブログの場合は画像容量が大きい。最大1TBまで。

・ブログは、開設は簡単だけれど、そのあとの設定が大事である。

・中級者的な使い方として、ムーバブルタイプ(フリーソフト)というものでフォルダを移動できる。また自分のドメインをとってブログ開設することもできる。

☆注意点やアクセスをあげるコツ

・コメントやトラックバックは、迷惑なものがあるので、管理者側で許可してから掲載するモード(事前認証型)にするのが無難。

・webマスターツールを利用し、グーグルに積極的に検索をかけてもらう。

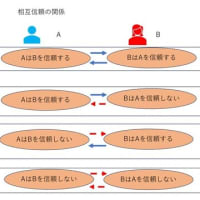

・被リンクを増やす。 お互いをリンクしあうと、ロボットはリンクの先まで見に行く。

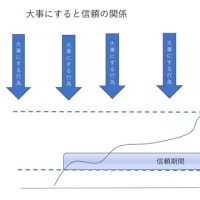

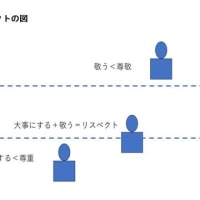

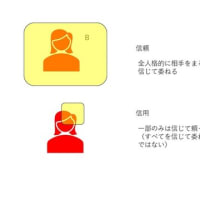

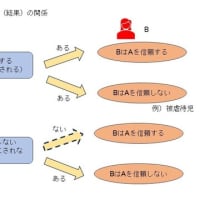

グーグルランクが大きいところからリンクしてもらうと信用の度合いが大幅アップ。

自分の中にリンク集をつくってしまうのはNG.たくさんリンクしていればいいということではない。リンク先の記事を書くにしても、信用性が第一なので、ひとつずつ紹介した方が良い。

・相互リンクをお願いするのがよい。

・SEO対策として、ブログは毎日 月に20日以上。たまにしか更新しないとロボットが訪れない。

・コメントも積極的に受けた方がよい。事前承認制にすれば安心。

・ブログを書いたら、読んでくださいというアピールをしよう。ピング送信をしましょう。

ping送信サーバがあるので、ブログにプラグインとしてのせることができる。一斉送信ができる。ただし、ping送信は、書き込み1回について一回のみ。

・ランキングをたどって閲覧する人もいる。地域情報書いていたらそのランキングサイトに登録する。

・トラックバックの仕組みなども知ろう。

・アクセス解析は重要。何のキーワードをかけて、ブログを検索しているのかというユーザ情報を知っておきましょう。何が旬なのかを知るのが大事。

・書く事が浮かばなかったらブログによっては、ネタを提供してくれている場合がある。

テレビ番組の内容などは、すぐに記事にするとアクセスもあがる。

☆アフィリエイトや覆面調査員(ミステリーショッパー)について。

・アフィリエイトの仕組みを知って、おこづかいをかせいじゃいましょう。

・覆面調査員(ミステリーショッパー)もおすすめ。webで紹介されている。

飲食の代金の30%が帰ってくる。

マニュアルに沿っての演技。

・アドワーズについて

☆参加者との質疑応答

Q ブログの作成時、個人情報はどこまで公開?

A 名前と生年月日くらいか。最低限でよい。

Q どういうところが魅力でブログをやっているのか?

A 柏駅周辺ではお店回転が速い。記録を残したいという想いがあった。

コロラドコーヒーやボンベイがなくなって悲しかった。そこで、

画像をとって記録している。

Q 文字媒体はだんだん使われなくなってくるが、まだ必要性はあるか?

A ぴあ や 千葉ウォーカーが廃刊になった。統合はあるが・・・。

しかし、依然として、メディアの影響力は大きい。

ユルベルトは新聞に載ってからブレイクした。

Q ブログを続けていって、いやな想いをすることはないか?

A コメントなどで、意見があわないなどのことはあった。

Q ブログの良いテキストは?

A できるシリーズなどがある。

Q 他にやりたいことは ツイッターなど?

A ツイッター などの講座は、またまちカレでもやってみたい。

☆参加者からの情報提供

オンライン付箋というのが面白い。

会社の会議などで使える。

+++++++++++++++++++

いろいろと貴重な情報をいただきました。

自分としては、さほどというか、SEO対策は全くしていなかったので、そのへんの話は専門的で新鮮な感じでした。日になんども柏の情報を更新している柏LIFEさんの素顔を垣間見る貴重な1時間半でした。ありがとうございました。

まちカレスタッフとしてコーディネートする中で、記録もとりましたのでご紹介したいと思います。

☆ブログサービス全般についてのお話

・ブログは、サービスによってできることが違うので慎重に選ぶ。

以下、種類ごとの特徴

・アメブロ(アメーバブログ)は、最も稼働しているブログ。芸能人利用者もおおい。相手に連絡とりやすいし、見た足跡残れる。実際に柏のブログで一番多いのもこれ。写真は2種類(大きいサイズ、ミニサイズ)が同時に収録されている。クリックで拡大するような仕組みになっている。

・FC2は各種のカスタマイズができるので中級者向け。有料でアップグレードして容量が増えたりアクセス解析ができたりする。どんなキーワードで検索されるかなどがわかる。

・Yahooのブログは、URLの最後に?が出るが、これは動的URLといい、検索ロボットが巡回してくれない。トップページを拾ってくれないという弱点あり。

・gooブログの場合は画像容量が大きい。最大1TBまで。

・ブログは、開設は簡単だけれど、そのあとの設定が大事である。

・中級者的な使い方として、ムーバブルタイプ(フリーソフト)というものでフォルダを移動できる。また自分のドメインをとってブログ開設することもできる。

☆注意点やアクセスをあげるコツ

・コメントやトラックバックは、迷惑なものがあるので、管理者側で許可してから掲載するモード(事前認証型)にするのが無難。

・webマスターツールを利用し、グーグルに積極的に検索をかけてもらう。

・被リンクを増やす。 お互いをリンクしあうと、ロボットはリンクの先まで見に行く。

グーグルランクが大きいところからリンクしてもらうと信用の度合いが大幅アップ。

自分の中にリンク集をつくってしまうのはNG.たくさんリンクしていればいいということではない。リンク先の記事を書くにしても、信用性が第一なので、ひとつずつ紹介した方が良い。

・相互リンクをお願いするのがよい。

・SEO対策として、ブログは毎日 月に20日以上。たまにしか更新しないとロボットが訪れない。

・コメントも積極的に受けた方がよい。事前承認制にすれば安心。

・ブログを書いたら、読んでくださいというアピールをしよう。ピング送信をしましょう。

ping送信サーバがあるので、ブログにプラグインとしてのせることができる。一斉送信ができる。ただし、ping送信は、書き込み1回について一回のみ。

・ランキングをたどって閲覧する人もいる。地域情報書いていたらそのランキングサイトに登録する。

・トラックバックの仕組みなども知ろう。

・アクセス解析は重要。何のキーワードをかけて、ブログを検索しているのかというユーザ情報を知っておきましょう。何が旬なのかを知るのが大事。

・書く事が浮かばなかったらブログによっては、ネタを提供してくれている場合がある。

テレビ番組の内容などは、すぐに記事にするとアクセスもあがる。

☆アフィリエイトや覆面調査員(ミステリーショッパー)について。

・アフィリエイトの仕組みを知って、おこづかいをかせいじゃいましょう。

・覆面調査員(ミステリーショッパー)もおすすめ。webで紹介されている。

飲食の代金の30%が帰ってくる。

マニュアルに沿っての演技。

・アドワーズについて

☆参加者との質疑応答

Q ブログの作成時、個人情報はどこまで公開?

A 名前と生年月日くらいか。最低限でよい。

Q どういうところが魅力でブログをやっているのか?

A 柏駅周辺ではお店回転が速い。記録を残したいという想いがあった。

コロラドコーヒーやボンベイがなくなって悲しかった。そこで、

画像をとって記録している。

Q 文字媒体はだんだん使われなくなってくるが、まだ必要性はあるか?

A ぴあ や 千葉ウォーカーが廃刊になった。統合はあるが・・・。

しかし、依然として、メディアの影響力は大きい。

ユルベルトは新聞に載ってからブレイクした。

Q ブログを続けていって、いやな想いをすることはないか?

A コメントなどで、意見があわないなどのことはあった。

Q ブログの良いテキストは?

A できるシリーズなどがある。

Q 他にやりたいことは ツイッターなど?

A ツイッター などの講座は、またまちカレでもやってみたい。

☆参加者からの情報提供

オンライン付箋というのが面白い。

会社の会議などで使える。

+++++++++++++++++++

いろいろと貴重な情報をいただきました。

自分としては、さほどというか、SEO対策は全くしていなかったので、そのへんの話は専門的で新鮮な感じでした。日になんども柏の情報を更新している柏LIFEさんの素顔を垣間見る貴重な1時間半でした。ありがとうございました。