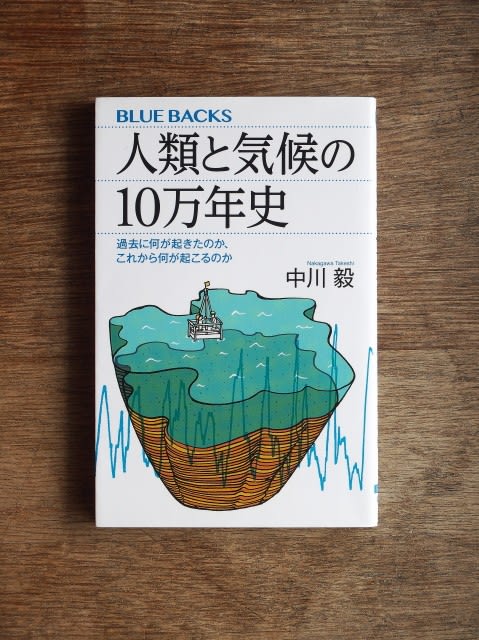

★ 👈 講談社HP 人類と気候の10万年史 過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか 中川 毅

著者について予備知識があれば表紙のイラストもピンと来るはずなのだが、全然入れずに読み始めたので、話がどの方向に向かうのか今一つ予測がつかず、ドキドキビクビクしながら読んだ。

そういえば、つい数年前まで 温暖化に科学的な根拠はない、デマだ、と言う人たちもいたことを思い出した。

本書によれば、1970年代にはむしろ寒冷化に向かっているのではないかと思われていたらしい。そういわれれば、かすかにそのような記憶があるかも。

地球は暖かくなるのか?寒くなるのか?と予測しようとしても、「複雑な系は時代によって、あるいは観察する時間スケールによって、ひどく乱雑で予測困難な挙動を見せる場合があるという認識」p.54、「カオス的遍歴」p.55 の考え方が、単純化した思考を許さず、なんとも不気味なのだ。

著者グループは水月湖の堆積物の年縞を精査することで、7万年以上の毎年の記録を得ることに成功し、世界標準のものさしになったそうだ。千年単位とか百年単位の誤差ではなく、毎年というのがすごい。

しかし、ものさしを得ただけでは道半ばだ。

そこから過去に起こったことは何だったのか、過去のデータから未来をどの程度予測できるのか、というところまで考えてこその本なのだ。

水月湖のデータから起こした過去の話はドラマチックだ。氷河期に人類が体験したこと、農耕が始まらなかった理由、文明の滅び、どこに居合わせてもわたしは生き残れる気がしない。

そして未来について。著者のメッセージに勇気づけられた。コロナ禍の始まったときに感じたこととどこか通ずる、とわたしは感じた。

あとがきをも含めての水月湖の研究のはなしは、著者の人生を切り取ったかのようだ。

温暖化だ CO2だ、というのは大きな課題だが、もう少し情報を多く持って 考えるために必要な知識を得るのにこの本は有用だと思う

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます