【政治の対立を考慮しながら中国市場を攻める米国企業を見ても、「中国抜き」の経営は現実的ではない。】

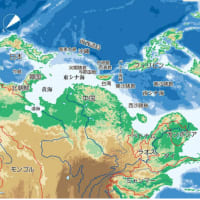

★西太平洋弧状列島日本企業と東大陸米国企業との横並びビジネス論=東西時差ビジネス志向か>

★「メディア〇〇〇さんには嘘をつかない正直者のお手伝いさん5W3H8人必須か。その者達の名前は1.「なに? (What) 」さん、2.「なぜ? (Why) 」さん、3.「いつ? (When) 」さん、4.「どこ? (Where) 」さん、5.「どんなふうに? (How) 」さん、それから「だれ? (Who) 」さんと言うんだよ。更に、6.誰に(Whom)7.どのくらいの数で(How many)8.いくらで(How much)」。

「メディア〇〇〇さんは現場現物現実の取材予算要員体制を強化加速して“正直者のお手伝いさん5W3H”8人探し連れてきください」。

https://ja.wikipedia.org/wiki/5W1H

「メディア〇〇〇さんは現場現物現実の取材予算要員体制を強化加速して“正直者のお手伝いさん5W3H”8人探し連れてきください」。

https://ja.wikipedia.org/wiki/5W1H

【トヨタは20年4月、中国の比亜迪(BYD)と合弁会社を設立したと発表している。ホンダも現地合弁会社、東風ホンダが武漢市にEV新工場を建設し、24年に稼働させる計画だ。パナソニックも中国シフトを進めている。】

★髙橋洋一チャンネル 第90回 中国進出のリスク 共産主義国に投資するとはどういう事なのか?

https://blog.goo.ne.jp/globalstandard_ieee/e/300d3e4aec65c46c32b5c46964d5a45c

https://blog.goo.ne.jp/globalstandard_ieee/e/300d3e4aec65c46c32b5c46964d5a45c

>

【中国の部品メーカーが品質と価格の両面で競争力をつけ、日系完成品メーカー内部で調達先を中国企業に切り替えようとする動きが本格化しているからだ。】

【中国の部品メーカーが品質と価格の両面で競争力をつけ、日系完成品メーカー内部で調達先を中国企業に切り替えようとする動きが本格化しているからだ。】

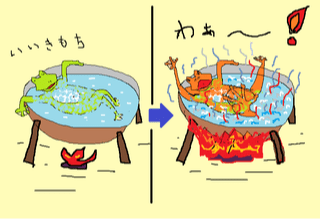

★焦点:一帯一路・海外遠征・戦狼外交・人民解放軍拡充、国家安全維持法=国内・域外・事後遡上適用・法=施行、「海警法」施行、共産党一党独裁・ネットカメラ住民監視統制・人権や言論弾圧・知的財産侵害・政府、中国依存のドイツが味わう「ゆでガエル」の恐怖

>

:::::

2022.1.7広岡 延隆

ひろおか・のぶたか

上海支局長

2000年IT企業に入社。02年日経BPに入社。日経コンピュータ編集部、日本経済新聞産業部出向を経て10年4月から日経ビジネス編集部。18年10月から上海支局長。過去に自動車やIT、電機、製薬、エンターテインメント、金融、不動産などを担当。

テスラ、トヨタも 「米中分断」の嘘、衰えない中国への投資

中国「新文革」の実像(8)

米国政府による北京冬季五輪・パラリンピックの外交的ボイコット、新疆ウイグル自治区の人権侵害を理由にした中国企業への制裁、同自治区からの産品輸入を禁止する法律の成立──。中国の習近平指導部は国内においては企業などへの締め付けを強めている。また、米国を中心とする西側諸国からの圧力に対しては強硬な姿勢を貫いている。

米国がバイデン政権になってからも米中対立に雪解けの気配はなく、両国のデカップリング(分断)が進んでいるというのが一般的な認識だろう。

だが、データからは逆の動きが進んでいることが見えてくる。米国からの中国への投資は2021年も着々と積み上がっており、米中間の貿易の金額は前年比2割増のペースで推移している。

その中でも米中間の取引が活況を呈しているのが、対立の焦点となっているはずの半導体産業だ。

21年11月に上海で開催された第4回中国国際輸入博覧会。習国家主席が始めた国家級のイベントだ。コロナ禍の中、厳戒態勢で実施された博覧会に出展した米国企業は約200社と過去最高だった。

半導体関連では

半導体製造装置最大手のアプライドマテリアルズのほか、ラムリサーチ、クアルコム、テキサス・インスツルメンツなどがずらりと顔をそろえ、

建機世界最大手のキャタピラー、ゼネラル・エレクトリック、ハネウェル、ゼネラル・モーターズ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ファイザーなども大規模ブースを構えていた。

半導体製造装置各社の担当者は「中国の半導体市場の投資の勢いはすごい。このチャンスを逃すわけにはいかない」と口をそろえる。米国の半導体業界はトランプ前政権時代から、中国への輸出規制に反対するロビー活動をしていた。

〇高関税でも増える米中貿易

半導体業界の国際団体SEMIによれば、21年の世界での半導体製造装置販売額は前年比44.7%増の1030億ドルとなり、史上初めて1000億ドルを超えたようだ。業界全体の成長をけん引したのが中国市場。20年に地域別売上高で首位となり、21年もその座を維持したとみられる。

最先端半導体を作るのに欠かせないオランダASMLのEUV(極端紫外線)露光装置はいまだに、米国政府の要請で中国市場に販売できない。そのため高級スマートフォンなどで使う最先端半導体は中国国内で事実上製造できず、台湾積体電路製造(TSMC)への依存が続く。

だが、なお旺盛な製造装置需要から見て取れるのは、EUV露光装置が必要な最先端半導体の需要は限定的だということだ。

華為技術(ファーウェイ)のような制裁対象となっている企業以外への製造装置の輸出は続いている。

米金融業界も中国への投資の手を緩めていない。

中国政府が金融分野で対外開放政策を取ったことを受けて、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスが21年、相次いで100%出資の中国子会社を設立した。

コロナ禍は、かえって米中の結びつきを強めている。東南アジアでロックダウンが頻発したことにより、様々な分野で中国の供給力への依存が強まったのだ。中国税関当局によれば21年1~11月の中国のモノの貿易総額は、前年同期比22%増となる35兆3900億元。米国との取引額は同21.1%伸びた。成長率は平均的に見えるが、米中が互いに高率の関税を掛け合った状態の中で、他の国・地域と同等の伸びを維持した点を考慮する必要がある。

今や世界最大のEV市場となった中国で存在感を発揮する米テスラも、中国投資を加速する。18年に100%出資で建設し、中国向けや日欧への輸出拠点にしている上海工場の生産能力増強を計画しており、中国国内に第2工場を建てるとの噂も信ぴょう性を持って語られている。

テスラはギガプレスと呼ぶ超大型アルミ鋳造機械をイタリアメーカーのIDRAに依頼して開発している。従来70以上の部品を溶接して作っていた車体のパーツを、一体成型できるようになるといい、自動車の製造工程に革新が起きる可能性がある。

IDRAは1979年に香港で創業し、中国を中心に事業を展開する力勁科技集団(LK集団)の傘下企業だ。LK創業者の劉相尚氏は米ニューヨーク・タイムズのインタビューで「中国企業6社に供給する」と明かしている。中国EVメーカーは材料技術などが不足しているため、ギガプレスの本格導入には至っていないとみられるが、EV時代に最適化したサプライチェーンが育ちつつある。

もっとも、強権的な体制によるイデオロギー統制とビジネスの間で、米国企業が板挟みに遭っているのも確かだ。

「多くの疑問と心配を引き起こしたことに深く遺憾の意を表明する」。

米インテルは2021年12月23日、中国市場向けに謝罪文を発表した。年末の挨拶文の中で「新疆ウイグル自治区の労働力ならびに調達品、サービスを使用しないよう徹底することが求められている」と言及し、中国国内で問題視されたためだ。

「ナイキは中国による中国のためのブランドだ」。ナイキのジョン・ドナホー最高経営責任者(CEO)は21年6月、決算説明でこう発言し、話題となった。同社も新疆ウイグル自治区の綿花を使わないと表明し、中国国内からの批判にさらされていた。

それでも経済成長によってさらに巨大になった市場と、市場の拡大とともに進化を遂げている供給網を持つ中国を企業は無視できない。それは日本企業も同様だ。

「ここにトヨタの技術者が集結している」。広東省深圳の金融関係者はこうささやく。トヨタ自動車の豊田章男社長は21年12月、30年までにEVを30車種投入し、同年に世界で350万台を販売する目標を発表した。最大市場の中国で相当な台数のEVを販売しなければ達成できない。

説明会では16台の開発中の新型車を公開し、「自動車業界の常識ではあり得ない」とトヨタ社員が目を丸くする力の入れようだった。

トヨタは20年4月、中国の比亜迪(BYD)と合弁会社を設立したと発表している。BYDはもともと電池メーカーだったがその後、EVにも進出。現在も車載電池に強みを持つ一方で、同年の中国EV販売台数ではトップになった企業だ。合弁会社の事業内容は新車開発も含まれる。

BYDは正極材にリン酸鉄リチウムを採用した細長く薄い形状の新型「刀片電池(ブレードバッテリー)」を開発し量産を開始している。搭載時の体積の小ささや安全性が特徴で、合弁会社の新型車に搭載される可能性が強いという。

ホンダも現地合弁会社、東風ホンダが武漢市にEV新工場を建設し、24年に稼働させる計画だ。

パナソニックも中国シフトを進めている。本間哲朗副社長は「コロナを経て消費者の嗜好がかなり変化している。例えば清潔な暮らしがしたいというニーズが非常に強くなった」と分析する。輸入博では中国政府のエネルギー政策に沿う形で水素電池事業の強化を発表した。家電や住宅設備、健康関連でも中国法人への権限委譲を進めて商品開発機能を強化しており、成長著しい現地企業に対抗する構えだ。

〇「中国抜き」の経営は可能か

自動車や電機などの日本の部品メーカーも無関心ではいられない。

中国の部品メーカーが品質と価格の両面で競争力をつけ、日系完成品メーカー内部で調達先を中国企業に切り替えようとする動きが本格化しているからだ。日本の製造業企業を対象にした国際協力銀行の調査によると、今後3年程度の有望な事業展開先として中国がインドを抜いてトップに返り咲いた。

同報告書ではコロナ禍や米中対立の中、地産地消型のサプライチェーン再編成の動きが見られると指摘している。

コロナ禍で中国からのインバウンド需要が消失する中、消費関連企業の中国進出も加速している。人気漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」のグッズを扱う公式店舗「SHONEN JUMP SHOP」が21年12月、初の海外進出として上海市内に開業した。オープン時には3時間待ちの長蛇の列ができたほどの人気ぶりだ。

集英社とバンダイナムコホールディングスなどが共同出資する集英万夢(上海)実業の阿相道広氏は「日本のアニメは有名だが、もともと紙のマンガだったという認識は薄い。日本のマンガ文化をもっと深くまで伝えていきたい」と手応えを語る。

20年に上海に1店舗目を出店したロフトは21年9月までに中国で4店舗を構えた。同じく20年に中国進出を果たした「蔦屋書店」も既に4店舗を出店している。三井不動産は21年10月に「三井ショッピングパークららぽーと上海金橋」を開業したのに続き、12月には海外初の駅ビル商業施設をオープンした。

22年の中国の経済成長率については5%台を予想する専門家が多い。

統制の強化や恣意的な法運用など企業にとって制御不能のリスクが存在するのも確かだ。だが、国内を安定させるためにも改革開放路線を維持していることは間違いない。政治の対立を考慮しながら中国市場を攻める米国企業を見ても、「中国抜き」の経営は現実的ではない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます