自民党総裁選が終わりました。安倍総理の突然の政権放棄で始まったドラマですが、麻生氏が言ったように「幕が上がったらドラマが終わっていた」感じで、福田政権が誕生しました。小泉、安倍路線堅持をいう麻生氏と、方針転換をにじませた福田氏のうち、自民党の大半が方針転換を選んだというわけです。

福田氏の政策は、国内的には格差是正、国際的にはアジア軸足の対話路線で、小泉、安倍の政策とはずいぶん違うように思います。小泉改革路線でしわ寄せをこうむった弱者への配慮を掲げ、地方分権の促進や、(障害者の自立を奪った)障害者自立支援法の見直しをいち早く表明しました。対北朝鮮政策では対話の重視をあげ、任期中での拉致問題解決という、結構大きな目標を掲げました。

福田氏の政策は、意識したかしないかは別に、「自立と共生」を掲げ民主党路線にも共通・・とも報道されています。名目は自身の年金未納問題でしたが、小泉元総理の靖国参拝の強行に対して、袂を分かつように官房長官を辞して以来、小泉改革路線とは一線を画してきました。一部の論者には、「自民党の基本路線は変わらない」、「これまでどおりに対決あるのみ」という主張もあるようですが、私は「かなり変わる」ことを前提に今後の対応を考えるべきではないかと思っています。

安倍政権の暴走のかげで政権交代が目の前まで来ていた民主党にとっては、やりにくい相手になったであろうと思います。少なくとも、来年の春までは解散総選挙はなくなったと見るべきでしょう。かなりの政策や法案で民主党への譲歩、協調路線をとってくるでしょう。対抗を強く意識すると、民主党のほうが小泉改革路線の継承者になりかねません。与野党の勢力が逆転した参議院での法案成立阻止による解散総選挙への展開の糸口はそう簡単につかめなくなったでしょうし、解散までが長引けば自民党への支持回復ということになるかもしれません。(すでに福田内閣支持率は57%と出ました)

一つだけ、揺り動かす活路があるとすれば、テロ特措法の期限切れに伴う新法の取り扱いでしょう。安倍内閣の政権放り出しのおかげで、アフガン支援を名目にしたテロ特措法に基づくインド洋上での自衛隊の給油活動はいったん期限切れをむかえることになります。

この給油活動は日本の国家予算でアメリカとその連合国の艦船に無料で燃料を給油してあげるというもので、これらの国にとってはありがたい「無料洋上スタンド」です。日本にやめられると、財政負担が発生するのです。だからこそ、アメリカと連合国は国連で、日本の「無料給油」の継続を求める決議まで上げて、給油活動の継続を促したのです。

テロ特措法の期限が切れることを覚悟した政府は、同目的の新法を国会提出して対応しようとしています。テロ特新法とでも呼びましょう。

そもそも自衛隊がインド洋上で無料給油を行う「根拠」はアフガン支援ですが、これは、もともとアメリカの単独行動で、国連決議などの大儀があったわけではありません。そこを民主党などは問題にしています。そもそもテロ特措法には大儀がなかったのです。

しかも給油の8割はイラク戦争に使われているという実態があります。これは「アフガン支援」というテロ特措法の目的とも異なります。今回の「無料給油」継続を求める国連決議は、単に「無料」の恩恵を受けている各国の要望をまとめたものに過ず、「戦争の大儀」とはまったくの別物です。こんなものが給油活動継続のためのテロ特新法の根拠だと主張するなら笑止千万ということになるでしょう。

しかし、アメリカとの関係重視という、従来からの政府方針に基づくなら、福田政権も無料給油を継続することになるでしょう。そうしなければ・・、アメリカから何らかの強いプレッシャーをかけられることなるでしょうから。継続を不可能にするほど手際が悪かった安倍総理は、それがためにアメリカに切られたのか・・と思ったくらいです。

アジア軸足の対話外交を掲げ、「自立と共生」をかかげた福田氏の政策は、アメリカの世界戦略の片棒担ぎとは相容れないはずです。でも、テロ特新法は通さねばならない立場です。この矛盾を、国会論戦を通じて見えるようにし、日本がアメリカに対しても世界に対して「自立」した外交とはどういうものかを明らかにしていくことが、福田氏の足元を揺るがすことだろうと思います。

その意味でも、市民の手によるテロ特措法延長反対、テロ特新法反対の運動の盛り上がりは必要だと思います。報道各社がへんてこりんな「国連決議」に惑わされることなく、インド洋上の「無料給油」に大儀がないことを紹介し、国民の大多数が反対という状況をつくりだすこと。それが、解散総選挙を早めさせることにつながるかもしれません。

政権党にとってアメリカとの距離感はとても難しい問題です。かつて社民党の村山氏は総理大臣になったとたんにあっさり安保を容認し、自衛隊を認め、今日の社民党凋落への門を簡単に開けてしまいました。日本の食べ物も石油も金融も貿易相手も、その大部分をアメリカに依存している中で、簡単に「脱アメリカ」はできないと言うことだったのでしょう。実際に経済制裁(禁輸)や一斉円売りなどが起これば、日本経済はがたがたになると、脅されたかもしれません。

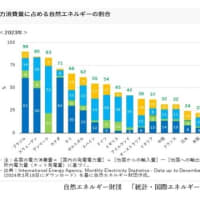

対アメリカ政策は安保、軍事だけではなく、食料、農業、エネルギー、金融など広範囲な政策と結びついているのだなあと思います。しかし、世界はアメリカ一国支配ではありません。食料や農業、エネルギーでは「自立」を基本路線にすべきですし、金融や貿易は多様な取り引きを旨とすべきです。実は福田「政権」はこういう道も模索するかもしれません。そのあたりはじっくりと見たいと思います。

また自民党の党是とされる「改憲」についても、小泉、安倍路線のようにしゃにむに進むことはしないでしょう。どちらかといえば護憲の保守本流かなと思います。しかし自民党内の改憲勢力の大きな声とどう向き合うのか、新憲法草案をどう取り扱うのか、このあたりもじっくり見たいと思います。

これまでの改憲をめぐる緊迫した舞台は、いきなりの「転」であると私は見ています。現憲法の理念を再認識し、広げ活かすという仕事を淡々と続けながら、この状況を活かすという方向で考えたいと思っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます