もう、先々週になってしまいましたが、木曜日から日曜日まで、屋久島に行ってきました。

写真は屋久島の千年杉です。正確に言うと、樹齢千年以上にならないと「屋久杉」とは呼ばれないのだそうです。

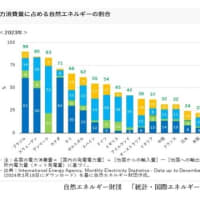

屋久島を訪問した理由は、ここが日本の「隠れた」自然エネルギー100%の島だからです。

屋久島はほぼ全ての電力を屋久島電工(屋久電)の電気でまかなっています。屋久島電工の発電所は、緊急時バックアップ用のものを除き水力発電です。安房川水系につくられた3つの発電所で、合計出力は58,500kW。もともと屋久島電工の自家消費用の発電所でしたが、九州電力が屋久島の一般住宅への電力供給に難色を示したため、屋久電の電気が島全体で使われるようになったのだと言います。

「隠れた」と書いたのはそういう意味で、いわば結果的あるいは強制的「自然エネルギー100%」です。

屋久電の豊富な水力発電があるのに、わざわざ九州からお金をかけて海底ケーブルをひかなくても・・と九州電力も思ったのでしょう。

ともかくも、この日本に自然エネルギー100%の島があるのです。

ただし、電力供給(配電、小売)しているのは、屋久電ではありません。

4つのエリアに分けて北側を上屋久電気施設協同組合、東側を種子屋久農業協同組合、南側を安房電気利用組合、そして西側を九州電力が行なっています。西側というのは、永田、吉田、一奏(いっそう)という三つの集落で、戦前から永田には800kWの水力発電所がありました。トビウオの加工、鯖節の加工などが戦前から盛んで、その加工処理のための用水が整備され、屋久島の中では唯一電気が灯る豊かな地域だったようです。戦中はその発電所が国に接収され、戦後は九州電力に移管されたため、永田、吉田、一湊の3集落には、九州電力が電力供給を受け持つことになりました。しかし出力800kWと小さいので、大部分は九州電力が屋久電から電気を買って販売している模様です。

永田にある「嶽野川水力発電所」。水源から長い送水管が伸びている。

こちらは中に設置されているフランシス水車の実物見本。800kWでもけっこう大きい。

さて屋久島電工屋から各組合へは「特定供給」という形で電気が供給されています。JRが自分の発電所の電気を関連の駅ビルなどに供給するのと同じです。屋久電としてはPPS(新電力)になるつもりはなかったようです。屋久電は炭化ケイ素という素材をつくっており、強度のあるセラミックの部品などを生産していて、それで十分に経営は成り立っているということのようです。

屋久電の発電所見学には、私は遅れて参加のため同行できなかったのですが、山の中腹から200メートル掘り下げた地下にあるそうです。島全体が花崗岩の岩の隆起したものなので、それをくりぬいて発電所を作っているとか。

それでは、最後の配電小売をする各共同組合や利用組合は、どういう資格で電力供給をしているのか、ついに地元ではわかりませんでした。

PPS(新電力)ではないということでしたので、六本木エネルギーサービスのような「特定電気事業者」なのかなと思います。

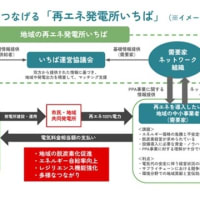

このような一般家庭も含めた電力供給の形態が、とにもかくにも屋久島ではできています。同じような形態をとれば、世田谷でも川崎でも(電力の全面自由化前の)「現時点で」一般家庭も含め電力供給することは可能ということになります。この点は、さらに深く調べてみたいと思います。

この旅では、屋久島在住の星川さんにも久しぶりにお会いしました。(うっかり、ツーショットを撮り忘れた!)

もともと翻訳家&作家で、数年間グリーンピースジャパンの事務局長もされたあと、再び屋久島に戻り、作家活動をされています。

今年は、つい先頃「タマサイ」という壮大な歴史小説というか「地球小説」を出版されました。

「タマサイ」申込みはこちら。

http://www.nanpou.com/book/bok_384.html

その星川さんによれば、屋久電の設備容量の30%くらいしか島では電気を使っていないので、逆に屋久島が主体となって、海底ケーブルを引き、種子島に売るようなことことを考えようよと行政側に働きかけているそうです。

ちなみに星川さんのお宅には太陽光発電が乗っかっているのですが、上記のような特殊なサービスなので、 FIT(固定価格買取制度)での買取りがされないのだそうです。隣の種子島は九州と海底ケーブルがつながっていますから、種子島と屋久島をケーブルでつなげば、屋久島の太陽光も水力発電も、種子島を通じて九州電力にFITで販売することが可能になります。

それは、屋久電にとっても屋久島にとっても大きな経済効果ではないのかと。

さてこのあとは、少し屋久島の自然、つまり豊富な水の源の話をします。

屋久島は南の島なので暖かいかと思いましたが、東京とさほど変わらず寒かったです。さらに屋久杉との出会いを求めて訪れた、標高1000メートルの屋久杉ランドはなんと雪でした。一番奥の紀元杉までは道路が閉鎖されて行けず、手前の遊歩道を歩きました。それでも、雪でつるつる滑る起伏のある道で30分の行程に1時間もかかるほど。

しかし、それほど山の上には年中雨か雪が降っているということ。太平洋や東シナ海の水分をたっぷり含んだ雲が、この山にあたり森に水を供給しているのです。低温と強風と、そして豊富な水が「屋久杉」を育てています。樹齢数千年の木が切られた太い切り株には、たくさんの木の芽が芽吹いてやがて大木の森となります。それを切株更新と呼んでいます。

これは幅10メートル以上はあろうかという切株の上に育った杉たちです。やがて、切株を吞み込んでそれ以上の木に育つのでしょう。

樹々にはびっしりとコケがむしていて、これだけでも相当の水分を含んでいるように見えます。

屋久島は、屋久電のところでも書いたように島全体が花崗岩の岩で、海底から隆起して島になったと言われています。

島自体が一つの岩ではないかと思われる写真を見せます。ここは大川の滝(おおこのたき)、大きな岩を何万年もかけて水が削りながら流れ下り、海岸近くのここで滝となって落ちている・・そんな感じがしませんか。

つまり、屋久島はもともとは岩、植物が育つ砂地はなかったのです。その岩に杉の種が落ち、張り付いて岩に食い込みつつ根をはり、そこに砂が飛んで来て草が生え、また別の植物が育ち・・という営みを、おそらく何万年も繰り返してきたのでしょう。木や草やコケは水を蓄え、少しずつ水滴を落としながら、それがやがて大川の滝のような怒濤の流れをつくり出す。猛烈なドラマだなあと思います。

さて、ほかにもいろいろ紹介したいのですが、最後に屋久杉の年輪をお見せします。

普通の本州にあるような樹々は、1年の年輪が1センチもあったりします。しかし屋久杉の年輪は1ミリどころか0.1ミリあるかないか。しっかりとつまっていて、厳しい自然と栄養もないという中で、少しずつ少しずつ成長してきたことがわかります。

この切株の年輪は1660年。この木の芽が生まれた時は、奈良時代を超えて、さらに古墳時代だったのです。右側の端っこの方に現代の年輪がありますが、ちょっと赤くなっている2、3センチがそれ。

本当に壮大な歴史を感じますね。

なお、このツアーはエナジーグリーン株式会社のご近所、新宿のリボ―ンさんの企画です。

いろいろなエコツアー企画されていますので、ご興味のある方はのぞいてみてください。

http://reborn-japan.com

写真は屋久島の千年杉です。正確に言うと、樹齢千年以上にならないと「屋久杉」とは呼ばれないのだそうです。

屋久島を訪問した理由は、ここが日本の「隠れた」自然エネルギー100%の島だからです。

屋久島はほぼ全ての電力を屋久島電工(屋久電)の電気でまかなっています。屋久島電工の発電所は、緊急時バックアップ用のものを除き水力発電です。安房川水系につくられた3つの発電所で、合計出力は58,500kW。もともと屋久島電工の自家消費用の発電所でしたが、九州電力が屋久島の一般住宅への電力供給に難色を示したため、屋久電の電気が島全体で使われるようになったのだと言います。

「隠れた」と書いたのはそういう意味で、いわば結果的あるいは強制的「自然エネルギー100%」です。

屋久電の豊富な水力発電があるのに、わざわざ九州からお金をかけて海底ケーブルをひかなくても・・と九州電力も思ったのでしょう。

ともかくも、この日本に自然エネルギー100%の島があるのです。

ただし、電力供給(配電、小売)しているのは、屋久電ではありません。

4つのエリアに分けて北側を上屋久電気施設協同組合、東側を種子屋久農業協同組合、南側を安房電気利用組合、そして西側を九州電力が行なっています。西側というのは、永田、吉田、一奏(いっそう)という三つの集落で、戦前から永田には800kWの水力発電所がありました。トビウオの加工、鯖節の加工などが戦前から盛んで、その加工処理のための用水が整備され、屋久島の中では唯一電気が灯る豊かな地域だったようです。戦中はその発電所が国に接収され、戦後は九州電力に移管されたため、永田、吉田、一湊の3集落には、九州電力が電力供給を受け持つことになりました。しかし出力800kWと小さいので、大部分は九州電力が屋久電から電気を買って販売している模様です。

永田にある「嶽野川水力発電所」。水源から長い送水管が伸びている。

こちらは中に設置されているフランシス水車の実物見本。800kWでもけっこう大きい。

さて屋久島電工屋から各組合へは「特定供給」という形で電気が供給されています。JRが自分の発電所の電気を関連の駅ビルなどに供給するのと同じです。屋久電としてはPPS(新電力)になるつもりはなかったようです。屋久電は炭化ケイ素という素材をつくっており、強度のあるセラミックの部品などを生産していて、それで十分に経営は成り立っているということのようです。

屋久電の発電所見学には、私は遅れて参加のため同行できなかったのですが、山の中腹から200メートル掘り下げた地下にあるそうです。島全体が花崗岩の岩の隆起したものなので、それをくりぬいて発電所を作っているとか。

それでは、最後の配電小売をする各共同組合や利用組合は、どういう資格で電力供給をしているのか、ついに地元ではわかりませんでした。

PPS(新電力)ではないということでしたので、六本木エネルギーサービスのような「特定電気事業者」なのかなと思います。

このような一般家庭も含めた電力供給の形態が、とにもかくにも屋久島ではできています。同じような形態をとれば、世田谷でも川崎でも(電力の全面自由化前の)「現時点で」一般家庭も含め電力供給することは可能ということになります。この点は、さらに深く調べてみたいと思います。

この旅では、屋久島在住の星川さんにも久しぶりにお会いしました。(うっかり、ツーショットを撮り忘れた!)

もともと翻訳家&作家で、数年間グリーンピースジャパンの事務局長もされたあと、再び屋久島に戻り、作家活動をされています。

今年は、つい先頃「タマサイ」という壮大な歴史小説というか「地球小説」を出版されました。

「タマサイ」申込みはこちら。

http://www.nanpou.com/book/bok_384.html

その星川さんによれば、屋久電の設備容量の30%くらいしか島では電気を使っていないので、逆に屋久島が主体となって、海底ケーブルを引き、種子島に売るようなことことを考えようよと行政側に働きかけているそうです。

ちなみに星川さんのお宅には太陽光発電が乗っかっているのですが、上記のような特殊なサービスなので、 FIT(固定価格買取制度)での買取りがされないのだそうです。隣の種子島は九州と海底ケーブルがつながっていますから、種子島と屋久島をケーブルでつなげば、屋久島の太陽光も水力発電も、種子島を通じて九州電力にFITで販売することが可能になります。

それは、屋久電にとっても屋久島にとっても大きな経済効果ではないのかと。

さてこのあとは、少し屋久島の自然、つまり豊富な水の源の話をします。

屋久島は南の島なので暖かいかと思いましたが、東京とさほど変わらず寒かったです。さらに屋久杉との出会いを求めて訪れた、標高1000メートルの屋久杉ランドはなんと雪でした。一番奥の紀元杉までは道路が閉鎖されて行けず、手前の遊歩道を歩きました。それでも、雪でつるつる滑る起伏のある道で30分の行程に1時間もかかるほど。

しかし、それほど山の上には年中雨か雪が降っているということ。太平洋や東シナ海の水分をたっぷり含んだ雲が、この山にあたり森に水を供給しているのです。低温と強風と、そして豊富な水が「屋久杉」を育てています。樹齢数千年の木が切られた太い切り株には、たくさんの木の芽が芽吹いてやがて大木の森となります。それを切株更新と呼んでいます。

これは幅10メートル以上はあろうかという切株の上に育った杉たちです。やがて、切株を吞み込んでそれ以上の木に育つのでしょう。

樹々にはびっしりとコケがむしていて、これだけでも相当の水分を含んでいるように見えます。

屋久島は、屋久電のところでも書いたように島全体が花崗岩の岩で、海底から隆起して島になったと言われています。

島自体が一つの岩ではないかと思われる写真を見せます。ここは大川の滝(おおこのたき)、大きな岩を何万年もかけて水が削りながら流れ下り、海岸近くのここで滝となって落ちている・・そんな感じがしませんか。

つまり、屋久島はもともとは岩、植物が育つ砂地はなかったのです。その岩に杉の種が落ち、張り付いて岩に食い込みつつ根をはり、そこに砂が飛んで来て草が生え、また別の植物が育ち・・という営みを、おそらく何万年も繰り返してきたのでしょう。木や草やコケは水を蓄え、少しずつ水滴を落としながら、それがやがて大川の滝のような怒濤の流れをつくり出す。猛烈なドラマだなあと思います。

さて、ほかにもいろいろ紹介したいのですが、最後に屋久杉の年輪をお見せします。

普通の本州にあるような樹々は、1年の年輪が1センチもあったりします。しかし屋久杉の年輪は1ミリどころか0.1ミリあるかないか。しっかりとつまっていて、厳しい自然と栄養もないという中で、少しずつ少しずつ成長してきたことがわかります。

この切株の年輪は1660年。この木の芽が生まれた時は、奈良時代を超えて、さらに古墳時代だったのです。右側の端っこの方に現代の年輪がありますが、ちょっと赤くなっている2、3センチがそれ。

本当に壮大な歴史を感じますね。

なお、このツアーはエナジーグリーン株式会社のご近所、新宿のリボ―ンさんの企画です。

いろいろなエコツアー企画されていますので、ご興味のある方はのぞいてみてください。

http://reborn-japan.com

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます