これ程1台の同じクルマに長く乗ったことはかつてなかった。

何しろ2000年の5月にシトロエン・サクソがモデルチェンジしたのを機に新車を買って今年で23年にもなってしまった。

自宅前の路上に駐車中の我が家のシトロエン・サクソ(2023年7月30日撮影)

ポルトガルに住み始めたのは1990年9月。2000年までの10年間はクルマなしの生活だった。買い物に行くにもスケッチ旅行をするにももっぱら公共交通機関を利用した。ポルトガルは日本などと比べると交通費は圧倒的に安い。市内バスであったり、路線バスであったり、列車であったり、渡船であったり。そしてそんな生活を楽しんでいた。10年の内の終わりの方では時々レンタカーもした。

そして2000年5月になってようやくクルマを買った。当時、ルイサトディ大通り公園でシトロエンの新車キャンペーンをしていてその中から選んだ。

パリの展覧会に出品をしていたので、フランスまで走ることも多くなるかもしれないと思い、あまり目立たない様にとありふれたフランス車がいいと思った。そしてありふれた白にした。

1100ccの小型車でヨーロッパではどこででも多く走っているクルマだし、シトロエンのサーヴィスステーションも多いから安心だと思った。

それまではパリの展覧会には飛行機で行っていたのだが出品作をクルマに載せて行ければ便利になるとも思った。だが結局それはこの23年間で1度もなかった。飛行機で行く方が却って安上がりで便利なのだ。

フランスにクルマで行ったのは1回だけ。それもスペインからピレネーを超えたフランスの南西部モントーバン、トゥルーズ周辺のみ。スペインにも3~4度は入ったがポルトガルの国境から僅かなあたりだけ。

23年間の殆どはポルトガル国内のみということになる。走行距離は12万4500キロほど。23年間にしてはそれ程多くはない筈だが、地球を3周した距離だ。

ポルトガルに住み始めてからも毎年春の2~3か月程は日本に帰国していた。毎年何処かここかで個展があったからだ。その間クルマは自宅前の路上に置きっ放しにしていた。マリアさんの寝室の真ん前で、マリアさんは「私が見ているから」と言ってくれていたので安心はしていた。尤もバッテリーは外しておいたので戻って来てバッテリーを取り付けるとエンジンは1発で掛かった。

ポルトガルに戻ってすぐの時期5月に車検がある。10年を過ぎたクルマは毎年だ。戻ってすぐにオイルチェンジし車検場に持って行くとたいていは1発で合格した。23年の間にはバッテリーも4~5回は換えているし、タイヤも3回くらいは換えている。確か1回は不合格の時があってその時はマフラーを換えたのだったと思う。そして点検整備とオイルチェンジは毎年している。あまり故障らしい故障はなかったしパンクも1回だけ。

このコロナ禍で2020年、2021年、2022年の3年間は帰国が果たせなかった。そして今年2023年は4年ぶりにようやく帰国が叶った。羽田の税関では陰性証明書やワクチン接種証明書など書類検査が厳しかった。そしてポルトガルに住み始めて1番長い4か月を日本で過ごしたことになった。ポルトガルでは100人に1人くらいしかマスクはしていなかったが、日本では未だ着用義務があって全員がマスク姿であった。

そして5月12日にポルトガルに戻って来た。車検の期限は5月17日だが少々なら遅れても大丈夫な様だ。例によってバッテリーを外しておいたのでエンジンは1発で掛かった。

エンジンを掛けたまま4か月の汚れを雑巾で落としていた。エンジン音が異常に高くなったのを感じていた。運転席に座るとラジエーターの温度を示すゲージが高くすぐに赤ランプが点灯してしまった。こんなことは初めての経験である。

走って5分ほどでガソリンスタンドがある。そこではあまりガソリンを入れたことがないのだが、時々はタイヤの空気を入れさせてもらう。今回は水だ。水をラジエーターに入れなければならない。ところが水の出し方が判らない。その日に限って整備スペースは閉まっている。聞く人も居ない。クルマに水タンクを積んでいるのを思い出してそれを入れた。直ぐには赤ランプは消えたが、又すぐに点灯した。

買い物に行くつもりで出かけたのだが、これは整備工場に走る方が良いと判断しセトゥーバルの町の反対側出口にある『ローディ』まで走った。整備士もすぐに判ったらしく「ラジエーターを取り替える必要がある。きょうはこれ以上は走れない」という深刻な事態らしく、タクシーを呼び家に帰る羽目になった。

ラジエーターを新品に代えて貰った。オイルチェンジもして貰った。併せて329,64ユーロ。

税務署に行ってクルマの税金を払った。38,87ユーロ。期限は5月末日までで期限前だから追徴課税はない。昨年、一昨年はコロナ禍で税務署は入場制限をしていて、予約をしてのみしか入れなかったのに追徴課税25ユーロずつを纏めて取られてしまった。

そして車検に行った。車検場は空いていた。待つことはなく直ぐに始まった。そして今回も1発で合格をした。但し、右前のフォグランプが一つ切れているので取り換えておくようにという一言があった。車検費用は34,19ユーロ。

ACPポルトガル自動車協会にも行き年会費を払った。54ユーロ。新しいポルトガル全国道路地図をくれた。その辺りは昨年までは駐車無料だったのだが今年からは有料になっていた。0,50ユーロ。

自動車保険は毎年秋に自動引き落としにしているから問題ない。218,75ユーロ。

それから暫くは近くのスーパーに買い物に行ったり、露店市に行ったりと普通に乗りこなしていた。でも何となく不安な気持ちが残っていた。

モイタの露店市の駐車場の側に水道がある。先日半分程使ったタンクに水を満たした。タンクから泡がもくもくと噴き出した。タンクは台所洗剤4リッターのタンクを再利用したもので、座りが良くクルマに載せておくには格好のタンクだった。それにろくに濯がないで水を入れていたのだ。ウインドウォッシャーに入れるのなら洗剤が少々入っている方が良いと思っていたからだ。

露店市歩きとスーパーへの買い物だけではどうしても運動不足になってしまう。

ラジエーターを交換して初めて遠出をした。日帰りでコルーシェと言う町を目指してスケッチ旅行に出かけた。暑い日だった。でもエアコンは効いているのでクルマの中は快適だ。

コルーシェよりも手前にカーニャという村がありそこでもスケッチをした。教会の前に駐車したが影がない。陽射しが強いので影を選んでのスケッチだ。教会の鐘楼にコウノトリが巣を架けている。電信柱の上にも軒並みにコウノトリが巣を架けていて、それぞれに2~3羽ずつが居る。アレンテージョ地方でも、セトゥーバル周辺でもコウノトリが増えている。

9時から開いたカフェで休憩をしコルーシェを目指した。

カーニャからコルーシェは交通量も少なくコルク樫の森の中の真っ直ぐな道が続く。100キロくらいは直ぐに出てしまう。

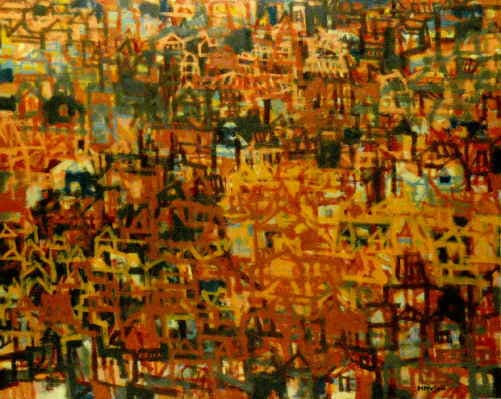

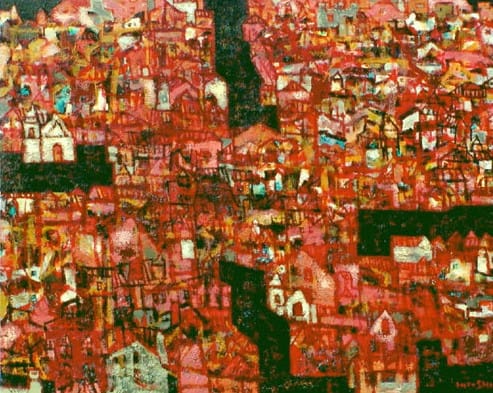

コルーシェはテージョ川とは別のリスボンに流れ込む川の中流域に沿った町で闘牛が盛んなところだ。その闘牛場駐車場の木陰にクルマを停めた。何度かは来ているがあまり絵にしてはいない。とんがった白い屋根の特徴的な教会があるが、それ以外はポルトガルの何処にでもある様な町角風景を貪欲にスケッチした。町角には闘牛のポスターがべたべた貼られていて佐伯祐三の絵を彷彿とさせる。パステラリアでお昼を済ませた。観光客も暑いからかエアコンの効いたカフェなどに避難してビールを飲んでいる。

そしてアルコシェッテ、モンティージョ周りで帰ることにした。アルコシェッテもモンティージョもショッピングなどでしょっちゅう来るところだ。アルコシェッテまでもコルク樫の森の真っ直ぐな道が続く。アルコシェッテでアイスクリームを食べて休憩した。

モンティージョに入るところで夕方の渋滞になってしまった。なかなか街を抜けることが出来ない。

そして新品に換えたばかりのラジエーターのゲージが上昇しだし、やがて赤ランプが点灯した。すぐにガソリンスタンドに入り水を入れた。相当の水が入った。モンティージョの出口辺りで修理工場がある筈だと思ったが見逃してしまった。一応ラジエーターのゲージは正常に保っているのでそのまま帰宅することにした。

翌日、『ローディ』に行った。事情を説明した。どうやらエンジン・ヘッド・ガスケットというのが問題らしい。それを換えるには1250ユーロがかかる。でも2年間のギャランティ付きとのことだ。大金なので即決は出来ない。「少し考えてみる」といってその日は帰った。

もう一度、遠出をしてみた。コルーシェよりは少し近場のアライオロスにした。お城があり、絨毯の産地として観光客も多い。トラック運転手相手の安くて旨い食堂があり、そこもしょっちゅう行くところだが、スケッチするところも多い。ここでも貪欲にスケッチをして、トラック食堂で昼食も摂って、絨毯博物館も見学して、そして何とか無事に帰って来た。ラジエーターのゲージが上がることもなかったが、走りながら何となく不安な気持ちはぬぐえない。

いつも通りピニャル・ノヴォの露店市にも出かけた。何か後ろの方でコトコトと音がする。積んでいる荷物の音でもなさそうだし、半ドアでもない。停めてからマフラーを触ってみるとどうやらマフラーが揺れて後ろのバンパーに時々触れている音の様だ。でもあまり気にせずに走った。

もう23年も乗っているのだから普通ならとっくに買い替え時は過ぎているのだが、あと2年でポルトガルは引き揚げて帰国しようとも考えているので、今更買い替えのタイミングではない。

1250ユーロかけてエンジン・ヘッド・ガスケットを換えて、2年間を高いガソリンで走るよりも、この際ハイブリッド車に乗り換えれば、ガソリン代は安く済むだろうし、その方が良いのかもしれないと思い、トヨタのショールームに行ってみた。ハイブリッド車は1000cc程度の小型車はなくて1500cc以上だとのこと。それでも下取り価格も含めて計算してもらったが、買い替えるにはやはり負担が大きすぎる。

買い替えは諦めて、その足で『ローディ』に行った。トヨタのショールームから『ローディ』までは1キロ足らずの距離だ。『ローディ』に到着する100メートル手前でマフラーが落ちた音がした。道行く人皆がこちらを見ている。マフラーが落ちて爆音を轟かせて走っていたのだ。『ローディ』の駐車スペースに停めてクルマの下を覗いてみるとマフラーが地面に着いてぶら下がっていた。ゴロゴロと引きずって走って来たのだ。爆音を轟かせながら。でもこれ程のグッドタイミングはない。遠出した時や郊外などで、もしマフラーが落ちていたらと思うとゾッとする。

エンジンから取り外された部品の山。床にはマフラーも。

エンジン・ヘッド・ガスケットとマフラーを交換してもらうしかない。整備士主任は「高くつくけれど新車同様になるよ。2年間のギャランティ付きだしね」と強調した。整備には1週間程が掛かるとのことでタクシーを呼んでもらって帰宅した。1週間はクルマなしの生活だ。

パンとバナナが切れたので徒歩でスーパーに買い物に出かけた。重い物は持てないので最小限の買い物だ。1週間程度の外出をしないのは普段の生活で何も変わることはないし、引き籠り生活はむしろ得意で快適なのだ。

予定より早く5日目に電話が鳴った。直ぐにタクシーを呼びクルマを取りに『ローディ』に行った。整備士主任はいなかった。整備士副主任が対応してくれたが、何の説明もないままお金だけ払ってクルマに乗って帰った。『ローディ』では従業員が夏休みに入っている様で交代で休みを取り始めているのだろう。整備士の人数が少なかった。「1250ユーロかかるけど新品同様になりますよ」と言っていたが何となくそんな気がしない。支払ったのは予算の1250ユーロより少し安い1231,12ユーロだった。

新品同様になる。と言うのはエンジン部分だけでその他は古いままだ。尤も洗車機は一度も使ったことがなく雑巾で拭くだけにしているので塗装は綺麗なままだ。町にはもっと古いクルマも多く走っている。我が家のクルマより新しいのでも塗装が剥げているクルマもある。いろいろだ。

僕は昭和40年5月8日に免許を取って今までに様々なクルマに乗って来た。最初は発売されたばかりのカローラだった。思えば新車を買ったのはその時と今乗っているシトロエン・サクソ、それに軽のスズキジムニーだけ。それ以外は中古車だった。思いっきり古いフォルクスワーゲンマイクロバスでヨーロッパ5万キロを走破したし、宮崎に居る時もフォルクスワーゲンの古いビートル・ダブルバンパーに乗っていたこともある。ナナハンも中古車だった。普通車のスズキジムニーも乗った。お義母さんが買い物用にとコロナのステーションワゴンを買ってくれたこともあった。中古車でもそれなりに買い替えて乗って来た。だからあまり故障をしたという経験もない。

昔、岡山の岡本さんと話していたことが頭をよぎった。「古いメルセデスを持っているが、このクルマは金食い虫じゃ~」と岡山弁で愚痴っておられた。一つ修理すると次から次に悪いところが出て来て切りがない。と言う話だった。古いメルセデスならクラシックカー的な楽しみもあるのだろうけれど、わが家のシトロエンは単なるポンコツだ。

そういえば本拠地はニューヨークでポルトガルにも仕事場を持っておられ、一緒に展覧会をしたこともある彫刻家の新妻實さんはポルトガルにシトロエンを3台持っておられた。その内の1台は1946年型のまさしくクラシックカー。「単なる飾りではなく実際に走ることも出来る」と言っておられた。もう1台はシトロエンの2CV車。これも可愛らしいマニアックなクルマだ。そして3台専用の駐車場に収まっていた。ニューヨークではポルシェだと言っておられた。余程のカーマニアだったのだろう。

次元の異なる話だが、何か我がポンコツシトロエンは単なる金食い虫になりはしないかと頭をよぎる。

案の定、何か音がする。新品に換えた筈のマフラーの辺りだ。

次の日に『ローディ』に行ってみた。「きょうは予約でいっぱいで、明日午後に来てくれ」と言われたので、その次の午後に行った。そうすると「今日ではない。明日午前中に来てくれ」と言うではないか。怒った。「確かに今日午後と言ったではないか」と言って怒った。それを見ていた英語の出来る整備士が副主任に向かって「俺が見てみるよ」と言ってくれた。整備士が夏休みで少ない上に故障車が多く、帰省客のパンク修理などと立て込んでいるのだ。

修理中の我が家のクルマ

クルマに我々を乗せて周辺を走ってみてくれた。確かに音がする。さすがに整備士だ。すぐに判った様でマフラーを取り付けているクッションゴムが老朽化しているのだ。と言ってその部分を見せてくれた。間違いはなさそうだ。

「何故、マフラーを取り替える時にこれを一緒に取り換えなかったのだ」と言ったら「確かにそうだ。でも俺はこのクルマの担当ではなかったのでね」と。そしてこれを取り替えるには16ユーロが掛かる。と言うのでやってもらうしかない。

すぐに部品屋に電話をして「明日出直してくれるか、今日でも1時間45分待ってくれれば出来るけど」とのことだったので待つことにした。

出来上がったので料金を払おうとしたら、副主任は大型シェードをおまけにくれた。16ユーロ。

それからも買い物に行ったり、露店市に行ったりと毎日の様にクルマを使っているが、何となく不安は拭えていない。そしてその後遠出は未だしていない。

『端布キャンバス』 エッセイもくじ へ