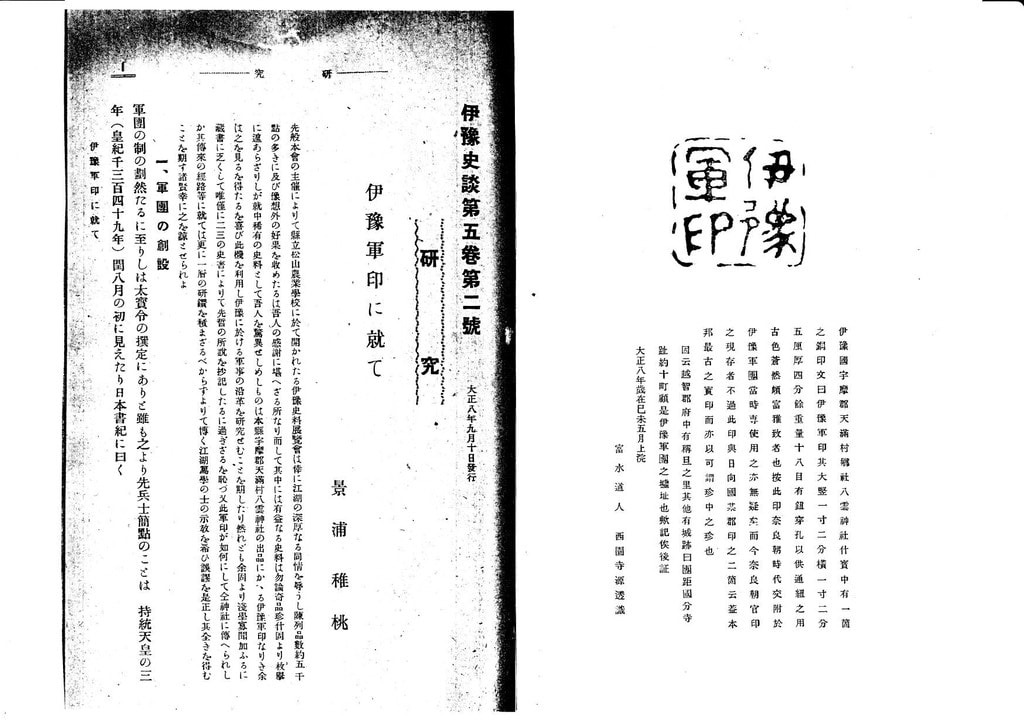

印章に素人な筆者にとって、非常に参考になる本を見つけた。それは、久米雅雄「日本印章史の研究」(2004)である。1)

この書には、その時代の典型的な印として、鈕と共にサイズがわかる印影が掲載されているので非常に役立つ。

特に参考となる二つの具体例が論じられている。

1.「倭の五王」と将軍章

2.「紀伊国造印」の資料批判

久米雅雄「日本印章史の研究」(2004)の「倭の五王」と将軍章 より

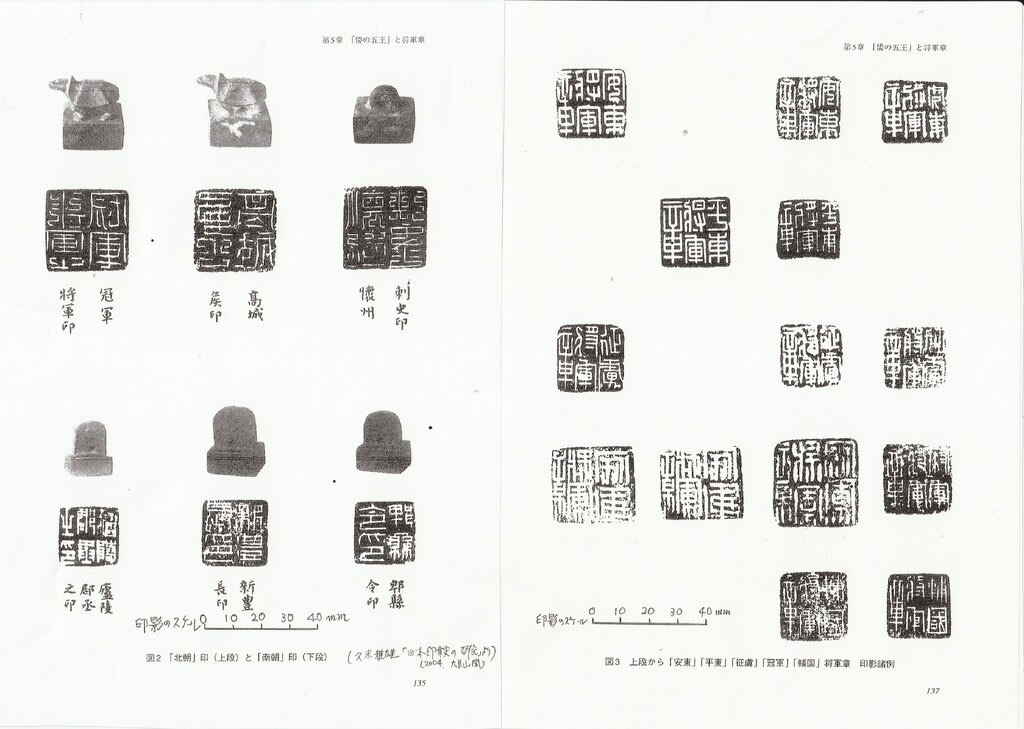

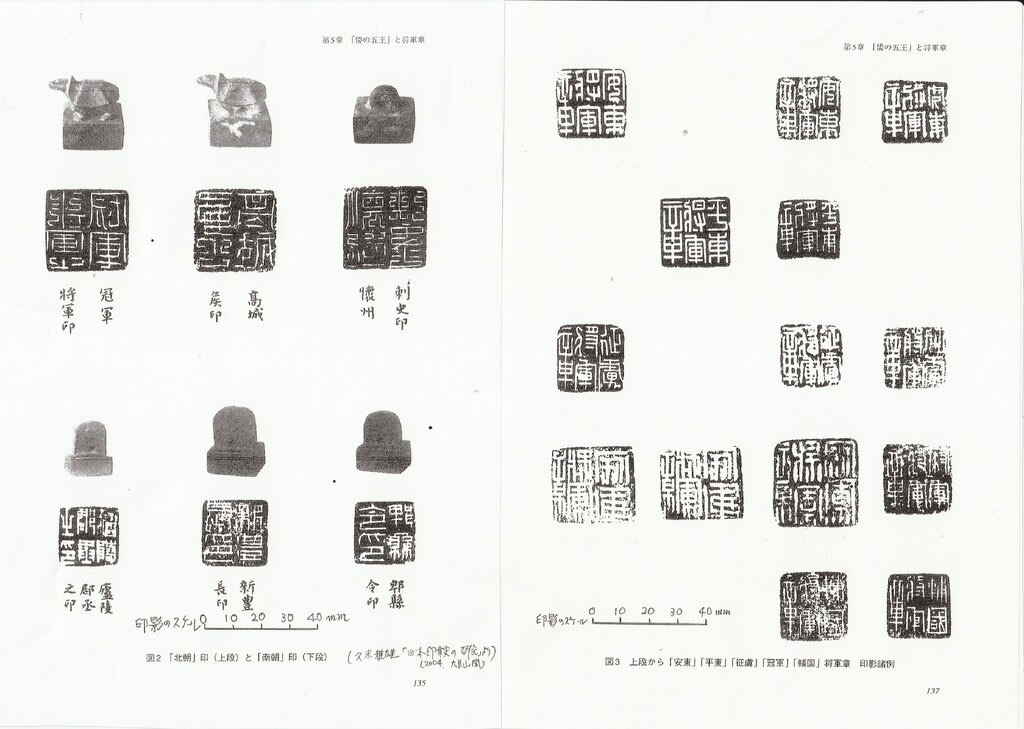

1. 南北朝時代の官印は「北魏」(386~534)官印と「劉宋」(420~479)の官印とに分けることができる。代表例は図2のとおり。鎏金(りゅうきん 金メッキ)印面サイズは筆者が印影で測定した値。

図2 上段 左 「北魏」 亀鈕 「冠軍将軍印」鎏金銅印 鑿印 印面方29mm

中 「北魏」 亀鈕 「高城侯印」 鎏金銅印 鑿印 印面方29mm

右 「北魏」 環鈕 「懐州刺史印」鎏金銅印 鑿印 印面方29mm

下段 左 「劉宋」 高鼻鈕 「盧陵郡丞之印」 銅印 鑿印 印面方21mm

中 「劉宋」 高鼻鈕 「新豊長印」 銅印 鑿印 印面方23mm

右 「劉宋」 高鼻鈕 「郫縣令印」 銅印 鑿印 印面方22mm

「伊豫軍印」が宋から授与されたものかを検証する基本資料としては、この下段の「劉宋」3つが相当する。

2.「倭の五王」への「征東」「鎮東」「安東」将軍への印章を推定するために、「倭の五王」と同じ「将軍章」を有する印を図3、4、5に示している。 梁(502~557)西晋(265~316)

図3 第1段 左 亀鈕 「安東将軍章」 鑿印 印面方25mm北朝系の書体

中 亀鈕 「安東将軍章」 鑿印 印面方23mm南朝系の書体

右 亀鈕 「安東将軍章」 鑿印 印面方23mm南朝系の書体

第2段 左 「晋」 亀鈕 「平東将軍章」 金印 鑿印 印面方24mm

右 「六朝」 亀鈕 「平東将軍章」 銅印 鑿印 印面方21mm草率な書体→図4下段左

第3段 左 「魏晋?」亀鈕 「征盧将軍章」 鑿印 印面方24mm

中 亀鈕 「征盧将軍章」 銅印 鑿印 印面方22mm

右 亀鈕 「征盧将軍章」 鑿印 印面方22mm

第4段 左 亀鈕 「冠軍将軍章」鎏金銅印 鑿印 印面方29mm →図4上段左

左中「北魏」 「冠軍将軍章」 鑿印 印面方29mm

右中「北魏」 亀鈕 「冠軍将軍章」 鑿印 印面方31mm →図4上段中

右 「劉宋」 亀鈕 「冠軍将軍章」 鑿印 印面方24mm →図4上段右

第5段 中「南朝」亀鈕(欠損)「輔国将軍章」 鑿印 印面方24mm →図4下段中

右 亀鈕 「輔国将軍章」 鑿印 印面方23mm

図4 下段 右 「梁」 高鼻鈕 「伏義将軍之印」 鑿印 印面方22mm

南朝特有の高鼻鈕の将軍印の例

図5 「西晋」 亀鈕 「鎮南将軍章」 金印 鑿印 印面方24mm

「倭王武」の進号である「鎮東大将軍章」の金章をイメージするための参考に採り上げた

「倭の五王」への「征東」「鎮東」「安東」将軍への印章はどのようなものであったかを、久米は以下のように推定している。

「「劉宋」が授与するのは、間違いなく「金章紫綬」の印であり、鈕はおそらく「蛇鈕」の「征東将軍章」「鎮東大将軍章」「安東大将軍章」であったろう。続く「平西(東)将軍章」「征盧将軍章」「冠軍将軍章」「輔国将軍章」などについては、「宋書」礼志通りにいけば「金章」であろうけれども、「倭国」内での秩序を配慮して「鎏金銅印」が頒給されている可能性も高い。であるとすれば、これら複数の「金章」や「鎏金銅章」は、今なお「履中系陵墓」の群在する百舌鳥古墳群や「允恭系陵墓」の密集する古市誉田古墳群など、いずれも大阪所在のいわゆる「河内王朝」の中核部に眠っている可能性が高いということになろう。」

検討

1.「伊豫軍印」と「劉宋の官印」を比較する。

伊豫軍印 劉宋の官印

鈕 高鼻 薄い 孔大きい 高鼻 厚い 孔小さい

材質 銅 銅

印面サイズ 方36.8mm 方21~23mm

印面台厚み 薄い 厚い

印面 鋳造印 鑿印

陽刻 朱文 陰刻 白文

字体 六朝風 篆書体

伊豫軍印は、劉宋の官印に似たところが全くないことがわかった。

2. 想定される倭の五王への印でも印面の大きさは方22~24mmで 六朝尺の1寸(24.6mm)に近い。

伊豫軍印のように、1.5寸(36.9mm)と大きな印は見当たらなかった。

まとめ

久米雅雄「倭の五王と将軍章」の研究に挙げられた劉宋の官印には、伊豫軍印に似たものはなかった。

注 引用文献

1. 久米雅雄「日本印章史の研究」p135(雄山閣 2004)

久米雅雄(くめまさお)(1948~)日本の考古学者・歴史研究者・印学家。2001年に学位論文「日本印章史の研究」に対して立命館大学から文学博士号を授与された。(Wikipediaより)

写1. 「南北朝時代の官印、将軍章」 久米雅雄「日本印章史の研究」p135,137より

写2. 「南北朝時代の将軍章、鎮南将軍章」 久米雅雄「日本印章史の研究」p139,142より

補 筆者のメモ (web. 福岡市博物館>アーカイブズ>中国の古代印章 より)

①秦の時代 皇帝の印は「璽(じ)」、その他の官印私印は「印」、将軍の印は「章」と呼ばれた。

②漢の時代 印面は方一寸(約23mm)、鈕には長さ一丈二尺(約2.8m)の綬(じゅ)(組紐)を通し、機密を守る封泥に押印した。皇帝は虎鈕(こちゅう)の玉璽(ぎょくじ)、皇太子や列侯・丞相・将軍などは、亀鈕(きちゅう)の金印、中級官吏は亀鈕銀印で、下級官吏は鼻鈕(びちゅう)銅印とされ、綬(じゅ)の色も皇帝の朱綬(しゅじゅ)から黄綬(おうじゅ)まで細かく決められていた。

この書には、その時代の典型的な印として、鈕と共にサイズがわかる印影が掲載されているので非常に役立つ。

特に参考となる二つの具体例が論じられている。

1.「倭の五王」と将軍章

2.「紀伊国造印」の資料批判

久米雅雄「日本印章史の研究」(2004)の「倭の五王」と将軍章 より

1. 南北朝時代の官印は「北魏」(386~534)官印と「劉宋」(420~479)の官印とに分けることができる。代表例は図2のとおり。鎏金(りゅうきん 金メッキ)印面サイズは筆者が印影で測定した値。

図2 上段 左 「北魏」 亀鈕 「冠軍将軍印」鎏金銅印 鑿印 印面方29mm

中 「北魏」 亀鈕 「高城侯印」 鎏金銅印 鑿印 印面方29mm

右 「北魏」 環鈕 「懐州刺史印」鎏金銅印 鑿印 印面方29mm

下段 左 「劉宋」 高鼻鈕 「盧陵郡丞之印」 銅印 鑿印 印面方21mm

中 「劉宋」 高鼻鈕 「新豊長印」 銅印 鑿印 印面方23mm

右 「劉宋」 高鼻鈕 「郫縣令印」 銅印 鑿印 印面方22mm

「伊豫軍印」が宋から授与されたものかを検証する基本資料としては、この下段の「劉宋」3つが相当する。

2.「倭の五王」への「征東」「鎮東」「安東」将軍への印章を推定するために、「倭の五王」と同じ「将軍章」を有する印を図3、4、5に示している。 梁(502~557)西晋(265~316)

図3 第1段 左 亀鈕 「安東将軍章」 鑿印 印面方25mm北朝系の書体

中 亀鈕 「安東将軍章」 鑿印 印面方23mm南朝系の書体

右 亀鈕 「安東将軍章」 鑿印 印面方23mm南朝系の書体

第2段 左 「晋」 亀鈕 「平東将軍章」 金印 鑿印 印面方24mm

右 「六朝」 亀鈕 「平東将軍章」 銅印 鑿印 印面方21mm草率な書体→図4下段左

第3段 左 「魏晋?」亀鈕 「征盧将軍章」 鑿印 印面方24mm

中 亀鈕 「征盧将軍章」 銅印 鑿印 印面方22mm

右 亀鈕 「征盧将軍章」 鑿印 印面方22mm

第4段 左 亀鈕 「冠軍将軍章」鎏金銅印 鑿印 印面方29mm →図4上段左

左中「北魏」 「冠軍将軍章」 鑿印 印面方29mm

右中「北魏」 亀鈕 「冠軍将軍章」 鑿印 印面方31mm →図4上段中

右 「劉宋」 亀鈕 「冠軍将軍章」 鑿印 印面方24mm →図4上段右

第5段 中「南朝」亀鈕(欠損)「輔国将軍章」 鑿印 印面方24mm →図4下段中

右 亀鈕 「輔国将軍章」 鑿印 印面方23mm

図4 下段 右 「梁」 高鼻鈕 「伏義将軍之印」 鑿印 印面方22mm

南朝特有の高鼻鈕の将軍印の例

図5 「西晋」 亀鈕 「鎮南将軍章」 金印 鑿印 印面方24mm

「倭王武」の進号である「鎮東大将軍章」の金章をイメージするための参考に採り上げた

「倭の五王」への「征東」「鎮東」「安東」将軍への印章はどのようなものであったかを、久米は以下のように推定している。

「「劉宋」が授与するのは、間違いなく「金章紫綬」の印であり、鈕はおそらく「蛇鈕」の「征東将軍章」「鎮東大将軍章」「安東大将軍章」であったろう。続く「平西(東)将軍章」「征盧将軍章」「冠軍将軍章」「輔国将軍章」などについては、「宋書」礼志通りにいけば「金章」であろうけれども、「倭国」内での秩序を配慮して「鎏金銅印」が頒給されている可能性も高い。であるとすれば、これら複数の「金章」や「鎏金銅章」は、今なお「履中系陵墓」の群在する百舌鳥古墳群や「允恭系陵墓」の密集する古市誉田古墳群など、いずれも大阪所在のいわゆる「河内王朝」の中核部に眠っている可能性が高いということになろう。」

検討

1.「伊豫軍印」と「劉宋の官印」を比較する。

伊豫軍印 劉宋の官印

鈕 高鼻 薄い 孔大きい 高鼻 厚い 孔小さい

材質 銅 銅

印面サイズ 方36.8mm 方21~23mm

印面台厚み 薄い 厚い

印面 鋳造印 鑿印

陽刻 朱文 陰刻 白文

字体 六朝風 篆書体

伊豫軍印は、劉宋の官印に似たところが全くないことがわかった。

2. 想定される倭の五王への印でも印面の大きさは方22~24mmで 六朝尺の1寸(24.6mm)に近い。

伊豫軍印のように、1.5寸(36.9mm)と大きな印は見当たらなかった。

まとめ

久米雅雄「倭の五王と将軍章」の研究に挙げられた劉宋の官印には、伊豫軍印に似たものはなかった。

注 引用文献

1. 久米雅雄「日本印章史の研究」p135(雄山閣 2004)

久米雅雄(くめまさお)(1948~)日本の考古学者・歴史研究者・印学家。2001年に学位論文「日本印章史の研究」に対して立命館大学から文学博士号を授与された。(Wikipediaより)

写1. 「南北朝時代の官印、将軍章」 久米雅雄「日本印章史の研究」p135,137より

写2. 「南北朝時代の将軍章、鎮南将軍章」 久米雅雄「日本印章史の研究」p139,142より

補 筆者のメモ (web. 福岡市博物館>アーカイブズ>中国の古代印章 より)

①秦の時代 皇帝の印は「璽(じ)」、その他の官印私印は「印」、将軍の印は「章」と呼ばれた。

②漢の時代 印面は方一寸(約23mm)、鈕には長さ一丈二尺(約2.8m)の綬(じゅ)(組紐)を通し、機密を守る封泥に押印した。皇帝は虎鈕(こちゅう)の玉璽(ぎょくじ)、皇太子や列侯・丞相・将軍などは、亀鈕(きちゅう)の金印、中級官吏は亀鈕銀印で、下級官吏は鼻鈕(びちゅう)銅印とされ、綬(じゅ)の色も皇帝の朱綬(しゅじゅ)から黄綬(おうじゅ)まで細かく決められていた。