立川銅山の1番目山師は、「西条 戸右衛門」(とえもん)と「立川山村神野旧記」に、8代神野忠紹が記憶をもとに書き残したと思われる覚書(文化13年 1816)にあったので、筆者はこれを正しいとした。1) 従来の文献では全て「戸左衛門」(とざえもん)であったが、これは、神野旧記の「立川山村里正年譜」の書き込みによるものであり、この書き込みは明治以降になされたもので、その出所が不明であった。2)3)

江戸時代人名として戸右衛門と戸左衛門のどちらが多くあるかを、チェックした。ネットの検索では、「”戸右衛門” 江戸時代人名」 の件数、人名の方が、「”戸左衛門” 江戸時代人名」より、約1桁多くあった。即ち「〇〇戸右衛門」の方が、「〇〇戸左衛門」より、はるかに多いということである。「戸右衛門」は文字からみるとありそうな名であるが意外に少なかった。

1. 戸右衛門の山師時期を推定する。紀州徳川一門の松平頼純が寛文10年(1670)西條藩主になって、紀州熊野屋彦四郎が3番目山師として請われたと筆者は推定した。1)すると、2番目山師土佐の寺西喜助の時期は1660年代となろう。神野旧記では、立川銅山の開坑は慶安元年(1648)とあるので、1) 1番目戸右衛門の時期は、1650年代となろう。

2. 西条の戸右衛門を文献の中に探した。先ず、「西条市誌」(1966)4) と「西條誌」(1842)5)の全ページを見たが、戸右衛門(戸左衛門も)はなかった。「寛永~慶安~寛文」の時代の西条藩の古文書類は、他藩に比べて非常に少ないことがわかった。庄屋、組頭、年寄などの個人名の記録は少ない。

3. 愛媛県史の新田開発の項には以下のように記載されている。6)

「伊予八藩のうち、干拓による新田開発が最も盛んであったのが西条藩である。西条藩の領域は、東西に走る石鎚連峰の北側に沿っており、急峻な山地から流下する関・国領・室・加茂・中山の諸河川は年々広大な砂地を形成していた。松平西条藩が成立する以前からこうした自然条件に着目した領主や在地の有力者によって、干潟の干拓が行われ、元和年間(1615~24)には西泉新開、承応~万治年間(1652~61)には半弥新開が開かれ、室川・加茂川・中山川の河口部に広大な新田が開発された。こうした開発意欲は松平西条藩時代には有力町民の資本も加わって更に加速された。----」

そこで、秋山英一「西條干拓史」(1952)7)や武田咊生「氷見村新田開発の功労者「渡部多兵衛」」(2022)8)を見たが、著者らが嘆いていたように、個人名の記録は非常に少なく、戸右衛門(戸左衛門も)は見つからなかった。

4. 結局のところ、西条で、戸右衛門(戸左衛門も)は見つけられなかった。ただ1厘の可能性があるかもしれない情報として、ネット検索「”戸右衛門” 江戸時代人名」で得られたものを記しておく。

今治藩別所村の新田開発者として享保12年(1727)に「戸右衛門新田」の記録があった。1650年代(1655として)は1727年より(1727-1655=)72年前なので、この戸右衛門は、山師戸右衛門のひ孫世代に当たるだろうか。戸右衛門を襲名していればのことである。

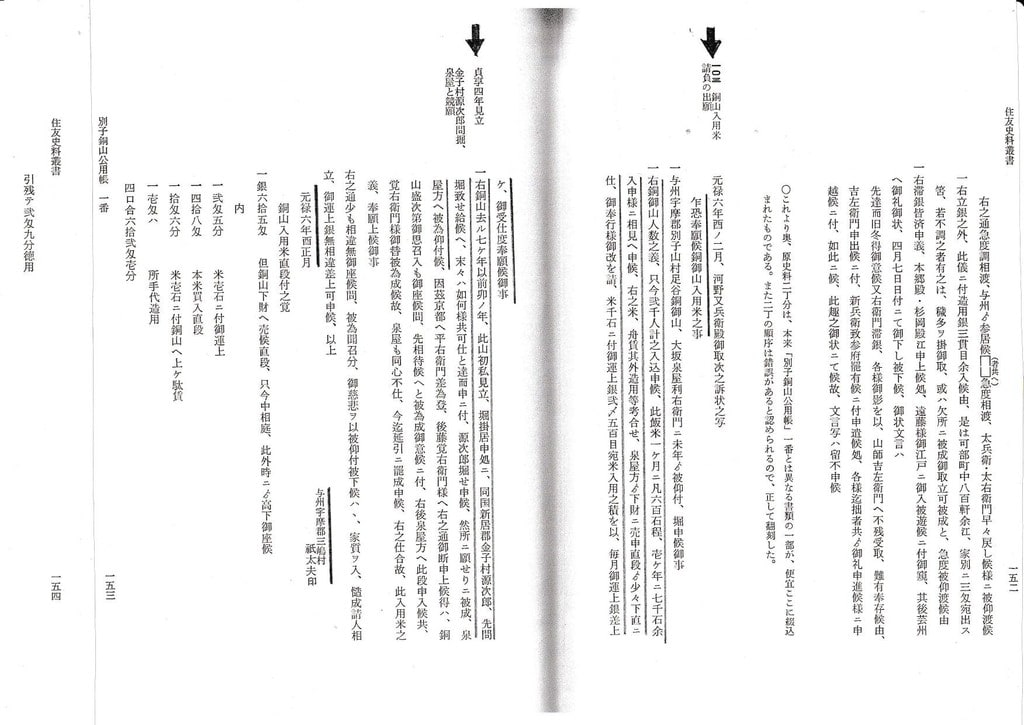

伊予八藩土地関係史料目録

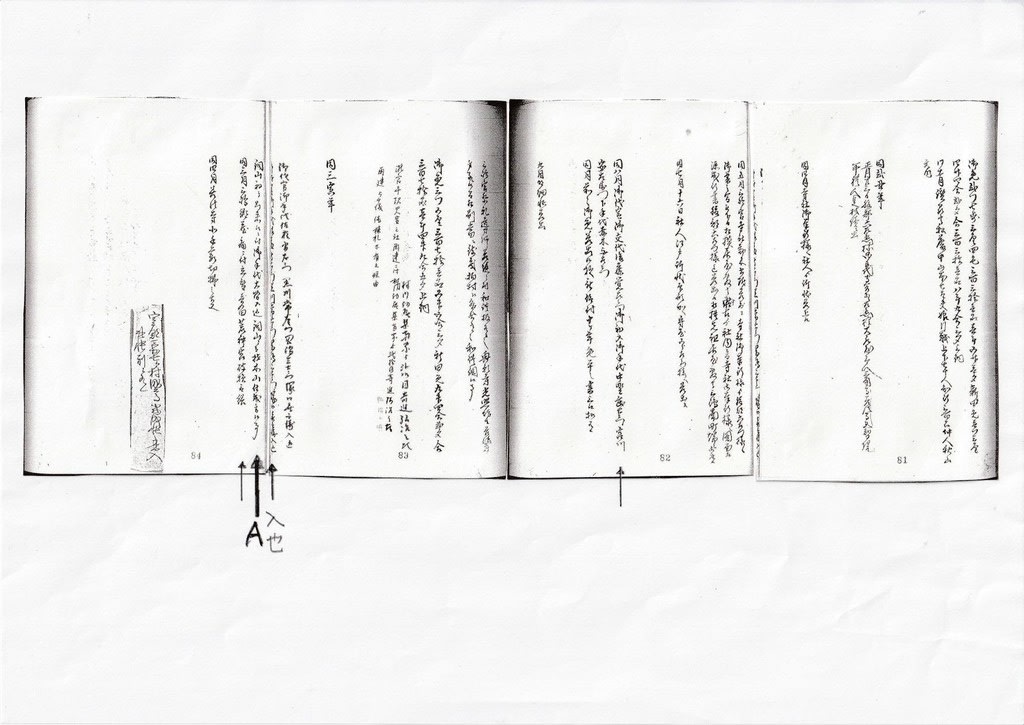

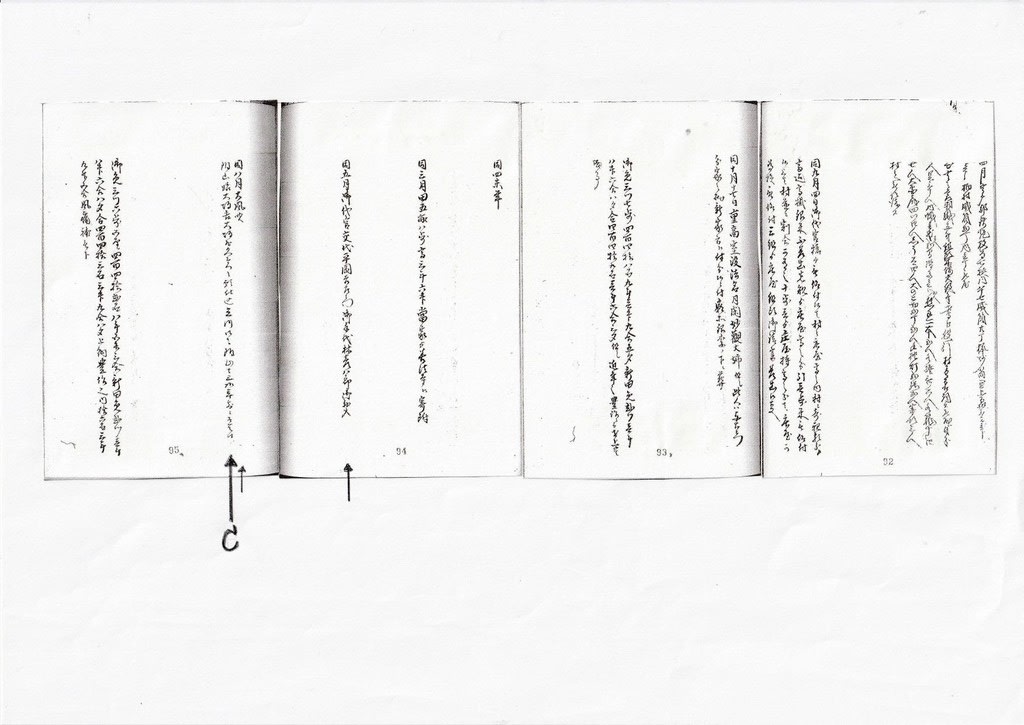

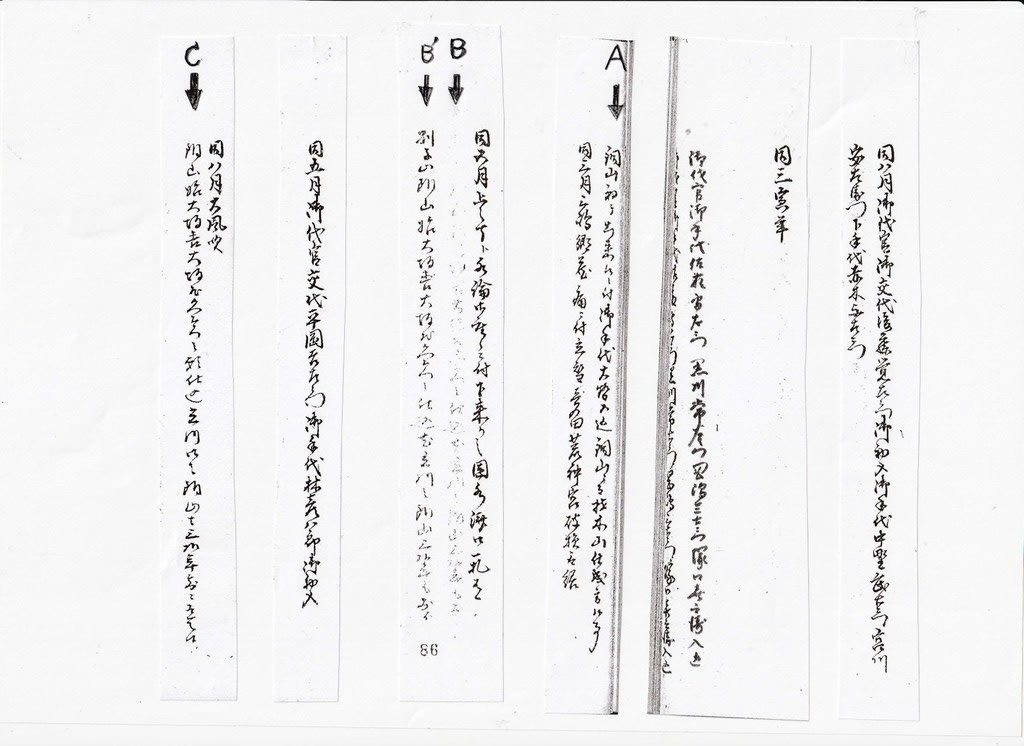

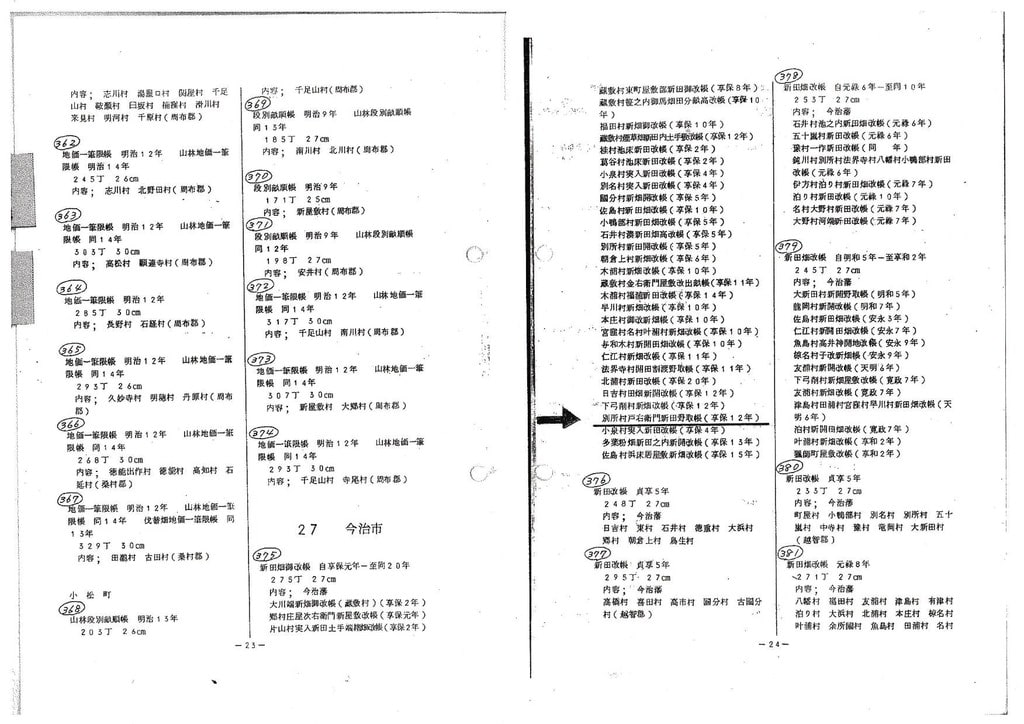

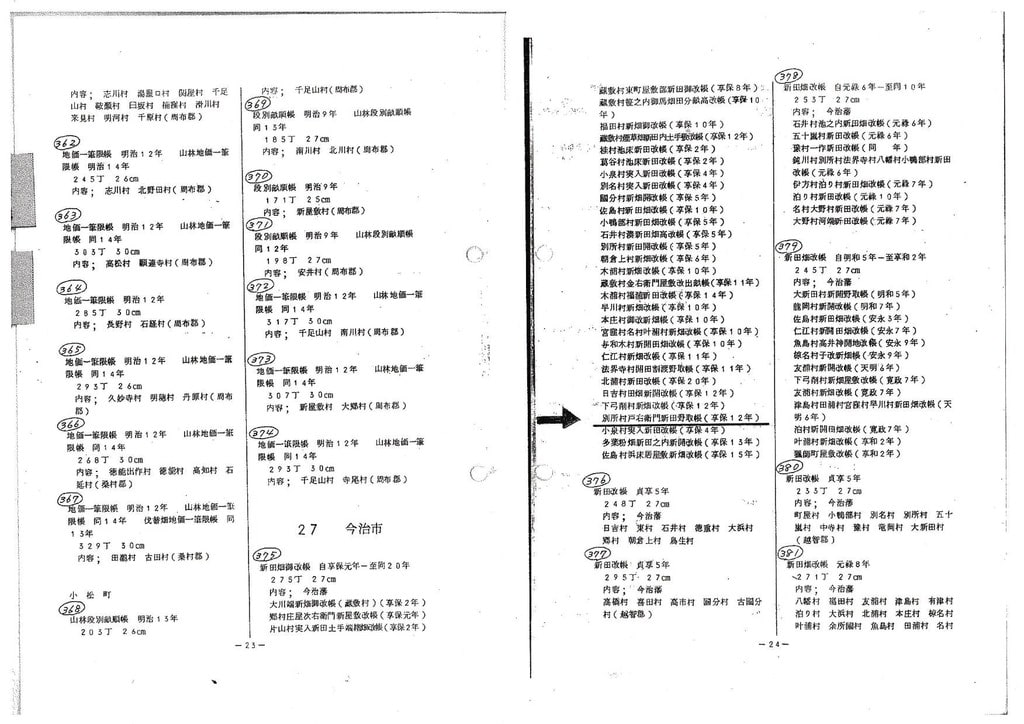

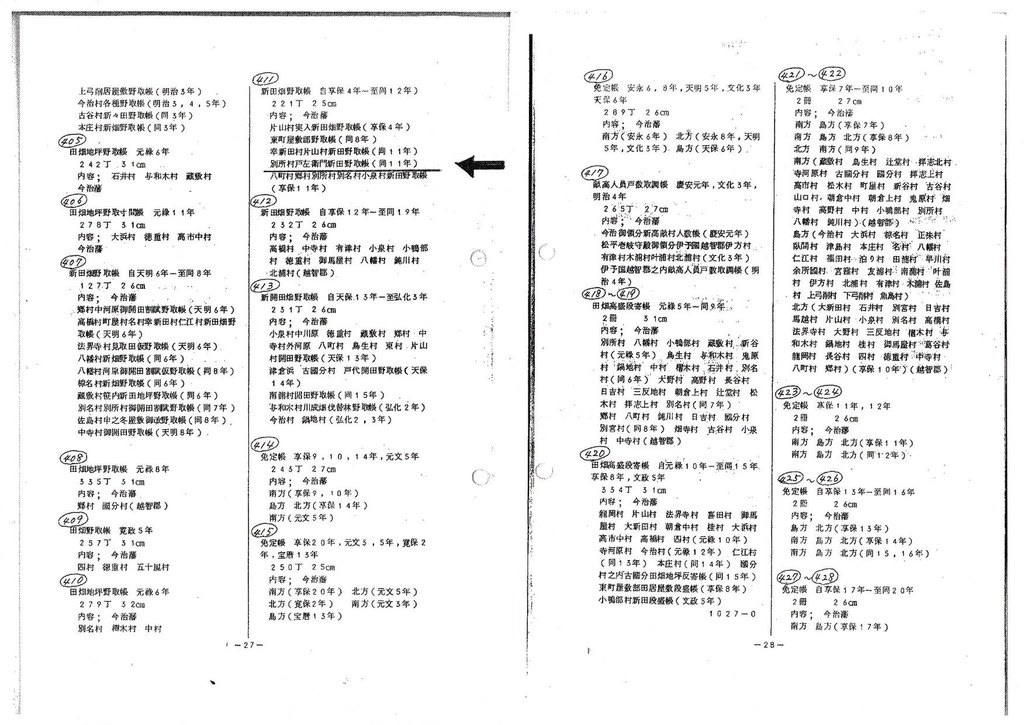

375番「新田畑御改帳(享保元年~20年)」9)→写1

今治藩 別所村戸右衛門新田野取帳(享保12年)(1727)

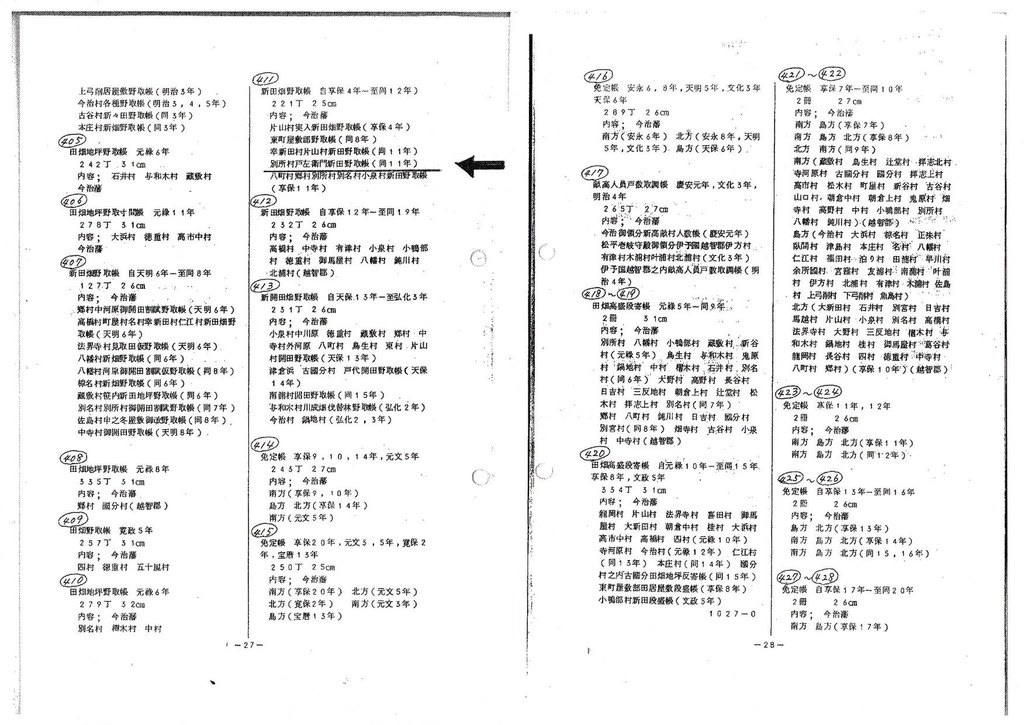

411番「新田畑野取帳(享保4年~12年)」10)→写2

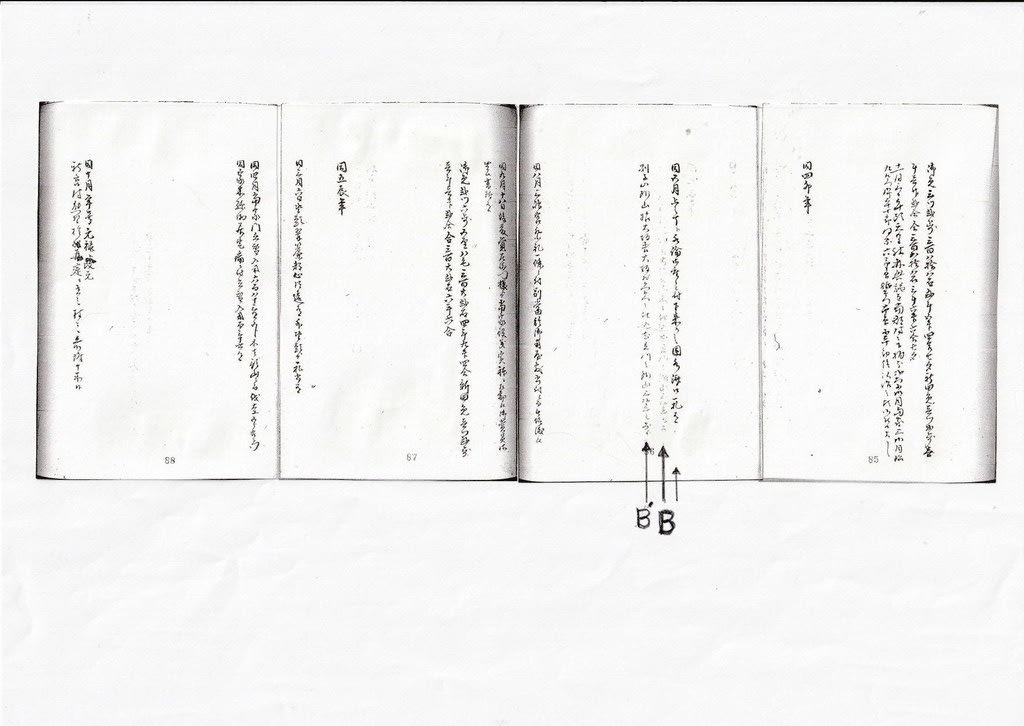

今治藩 別所村戸左衛門新田野取帳(享保11年)(1726)

この2件は同じ新田に対するものと思われ、どこかで右、左が間違ったのであろう。

新田に名が付いていることから、個人の力でやり遂げたものと思われる。

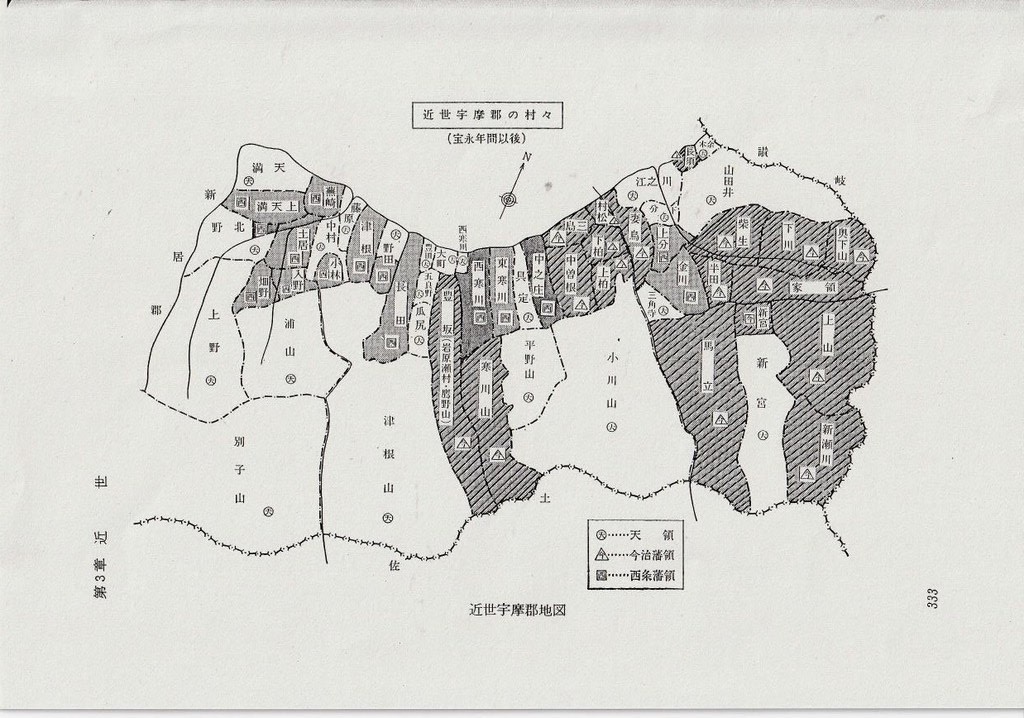

別所村とはどのような土地であったのであろうか。11)

「現玉川町東北部の村。南北に細長く、北部は蒼社川に面した水田地帯、中央部は集落の並ぶ丘陵、南部は作礼(されい)山である。慶安元年(1648)伊予国知行高郷村数帳の越智郡の項に「別所村 日損所、野山有」とみえ、村高は260石5斗とある。同年の今治御領分新高畝村人数長では、田方13町5反、畑方4町2反、新田1町1反とあり、人数は109人である。貞享5年(1688)に5反余を開き、元禄5年(1692)の別所村地坪帳では計23町3反、以降同6年に5反余、11年に1町6反、享保5年(1720)に6反余、宝暦11年(1761)に菅ノ谷・尻無・柳谷などに1町4反、犬墓新田1町7反などと、江戸中期に盛んな開発が見られる(新田畑改帳)。」

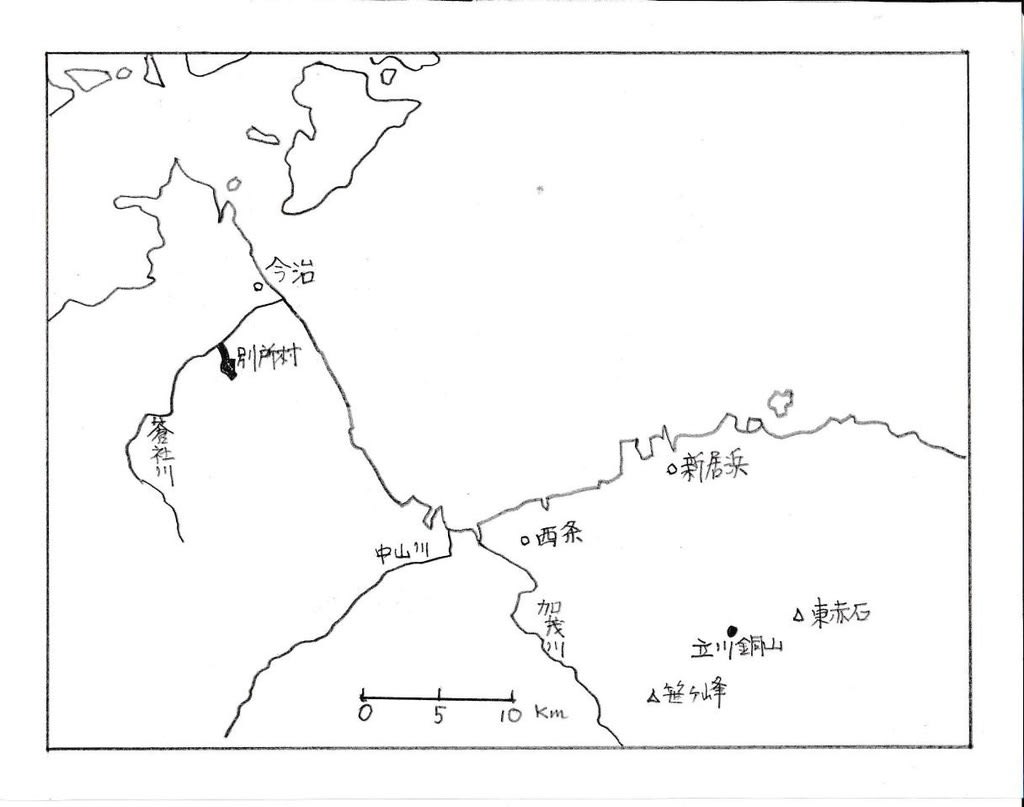

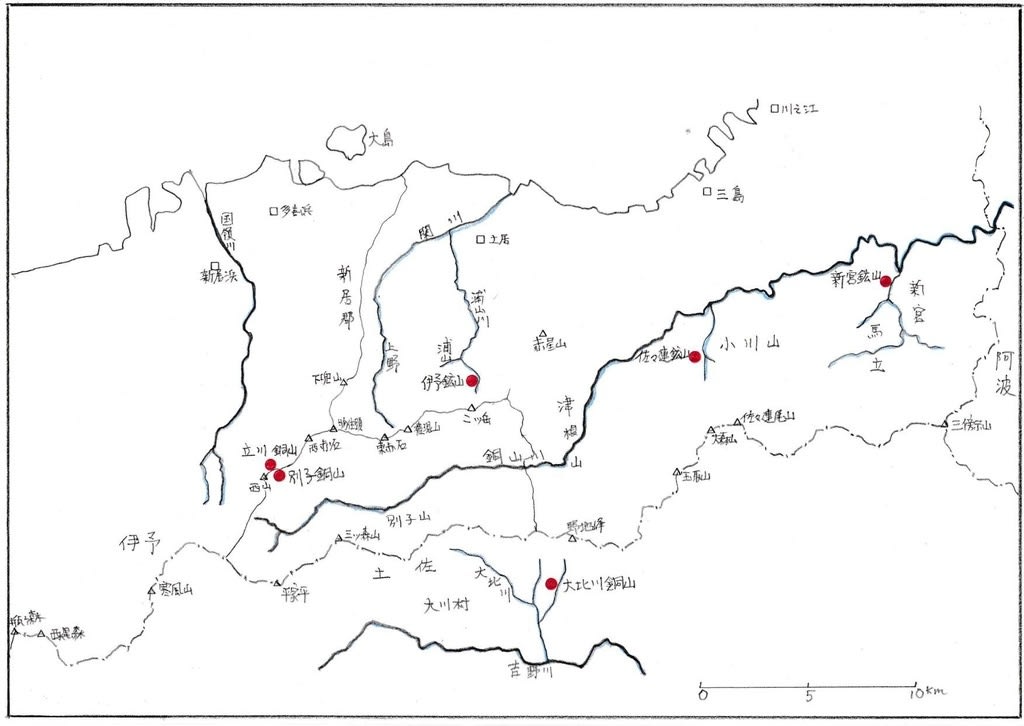

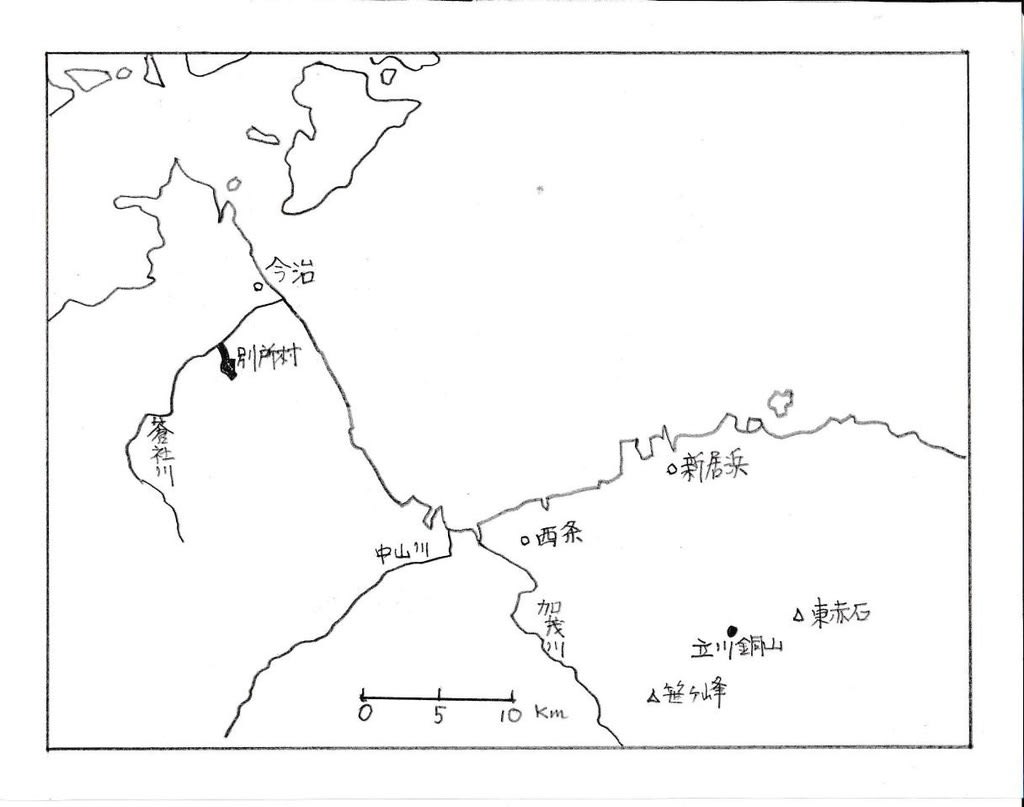

別所村は、今治藩であり、西条から35km離れている。→地図

山師「西条の戸右衛門」のひ孫が別所村に移って新田開発をした可能性は、ほとんどないと思われるが、万一を期待して、記しておきたい。

まとめ

1. 立川銅山の1番目山師「西条 戸右衛門」を古文書、文献で見つけられなかった。

2. 可能性はほとんどないと思われるが、今治藩別所村にひ孫世代に当たる戸右衛門の新田の記録があった。

注 引用文献

1. 本ブログ「立川銅山(12)神野旧記(5)神野禮蔵忠紹の文化13年覚書に山師名があった」

2. 本ブログ「立川銅山(11)「神野旧記」(4) 里正年譜へ山師名を書込んだのは、明比貢だった」

3. 本ブログ「立川銅山(5)「神野旧記」(1)」

4. 久門範政編纂「西条市誌」(西条市役所 1966)

5. 矢野益次「註釈西條誌」p266(新居浜郷土史談会 昭和57年 1982)

・日野和煦編著「西條誌」天保13年(1842)巻14

6. web. データベース「えひめの記憶」>愛媛県史近世上>藩政の展開>西条藩>新田開発

7. 秋山英一「西條干拓史」(氷見郷土資料 昭和27年 1952)

8. 武田咊生「氷見村新田開発の功労者「渡部多兵衛」」 西条史談112号(西条史談会 2022)

9. 「伊予八藩土地関係史料目録」p24 史料番号375「新田畑御改帳(享保元年~20年)」(愛媛県立図書館 昭和51年 1976)→写1

10. 同上p27 史料番号411「新田畑野取帳(享保4年~12年)」→写2

11.日本歴史地名大系39 「愛媛県の地名」p219(平凡社 1980)

写1. 伊予八藩土地関係史料目録 375番「新田畑御改帳(享保元年~20年)」

写2. 伊予八藩土地関係史料目録 411番「新田畑野取帳(享保4年~12年)」

図 今治藩別所村と西条と立川銅山

江戸時代人名として戸右衛門と戸左衛門のどちらが多くあるかを、チェックした。ネットの検索では、「”戸右衛門” 江戸時代人名」 の件数、人名の方が、「”戸左衛門” 江戸時代人名」より、約1桁多くあった。即ち「〇〇戸右衛門」の方が、「〇〇戸左衛門」より、はるかに多いということである。「戸右衛門」は文字からみるとありそうな名であるが意外に少なかった。

1. 戸右衛門の山師時期を推定する。紀州徳川一門の松平頼純が寛文10年(1670)西條藩主になって、紀州熊野屋彦四郎が3番目山師として請われたと筆者は推定した。1)すると、2番目山師土佐の寺西喜助の時期は1660年代となろう。神野旧記では、立川銅山の開坑は慶安元年(1648)とあるので、1) 1番目戸右衛門の時期は、1650年代となろう。

2. 西条の戸右衛門を文献の中に探した。先ず、「西条市誌」(1966)4) と「西條誌」(1842)5)の全ページを見たが、戸右衛門(戸左衛門も)はなかった。「寛永~慶安~寛文」の時代の西条藩の古文書類は、他藩に比べて非常に少ないことがわかった。庄屋、組頭、年寄などの個人名の記録は少ない。

3. 愛媛県史の新田開発の項には以下のように記載されている。6)

「伊予八藩のうち、干拓による新田開発が最も盛んであったのが西条藩である。西条藩の領域は、東西に走る石鎚連峰の北側に沿っており、急峻な山地から流下する関・国領・室・加茂・中山の諸河川は年々広大な砂地を形成していた。松平西条藩が成立する以前からこうした自然条件に着目した領主や在地の有力者によって、干潟の干拓が行われ、元和年間(1615~24)には西泉新開、承応~万治年間(1652~61)には半弥新開が開かれ、室川・加茂川・中山川の河口部に広大な新田が開発された。こうした開発意欲は松平西条藩時代には有力町民の資本も加わって更に加速された。----」

そこで、秋山英一「西條干拓史」(1952)7)や武田咊生「氷見村新田開発の功労者「渡部多兵衛」」(2022)8)を見たが、著者らが嘆いていたように、個人名の記録は非常に少なく、戸右衛門(戸左衛門も)は見つからなかった。

4. 結局のところ、西条で、戸右衛門(戸左衛門も)は見つけられなかった。ただ1厘の可能性があるかもしれない情報として、ネット検索「”戸右衛門” 江戸時代人名」で得られたものを記しておく。

今治藩別所村の新田開発者として享保12年(1727)に「戸右衛門新田」の記録があった。1650年代(1655として)は1727年より(1727-1655=)72年前なので、この戸右衛門は、山師戸右衛門のひ孫世代に当たるだろうか。戸右衛門を襲名していればのことである。

伊予八藩土地関係史料目録

375番「新田畑御改帳(享保元年~20年)」9)→写1

今治藩 別所村戸右衛門新田野取帳(享保12年)(1727)

411番「新田畑野取帳(享保4年~12年)」10)→写2

今治藩 別所村戸左衛門新田野取帳(享保11年)(1726)

この2件は同じ新田に対するものと思われ、どこかで右、左が間違ったのであろう。

新田に名が付いていることから、個人の力でやり遂げたものと思われる。

別所村とはどのような土地であったのであろうか。11)

「現玉川町東北部の村。南北に細長く、北部は蒼社川に面した水田地帯、中央部は集落の並ぶ丘陵、南部は作礼(されい)山である。慶安元年(1648)伊予国知行高郷村数帳の越智郡の項に「別所村 日損所、野山有」とみえ、村高は260石5斗とある。同年の今治御領分新高畝村人数長では、田方13町5反、畑方4町2反、新田1町1反とあり、人数は109人である。貞享5年(1688)に5反余を開き、元禄5年(1692)の別所村地坪帳では計23町3反、以降同6年に5反余、11年に1町6反、享保5年(1720)に6反余、宝暦11年(1761)に菅ノ谷・尻無・柳谷などに1町4反、犬墓新田1町7反などと、江戸中期に盛んな開発が見られる(新田畑改帳)。」

別所村は、今治藩であり、西条から35km離れている。→地図

山師「西条の戸右衛門」のひ孫が別所村に移って新田開発をした可能性は、ほとんどないと思われるが、万一を期待して、記しておきたい。

まとめ

1. 立川銅山の1番目山師「西条 戸右衛門」を古文書、文献で見つけられなかった。

2. 可能性はほとんどないと思われるが、今治藩別所村にひ孫世代に当たる戸右衛門の新田の記録があった。

注 引用文献

1. 本ブログ「立川銅山(12)神野旧記(5)神野禮蔵忠紹の文化13年覚書に山師名があった」

2. 本ブログ「立川銅山(11)「神野旧記」(4) 里正年譜へ山師名を書込んだのは、明比貢だった」

3. 本ブログ「立川銅山(5)「神野旧記」(1)」

4. 久門範政編纂「西条市誌」(西条市役所 1966)

5. 矢野益次「註釈西條誌」p266(新居浜郷土史談会 昭和57年 1982)

・日野和煦編著「西條誌」天保13年(1842)巻14

6. web. データベース「えひめの記憶」>愛媛県史近世上>藩政の展開>西条藩>新田開発

7. 秋山英一「西條干拓史」(氷見郷土資料 昭和27年 1952)

8. 武田咊生「氷見村新田開発の功労者「渡部多兵衛」」 西条史談112号(西条史談会 2022)

9. 「伊予八藩土地関係史料目録」p24 史料番号375「新田畑御改帳(享保元年~20年)」(愛媛県立図書館 昭和51年 1976)→写1

10. 同上p27 史料番号411「新田畑野取帳(享保4年~12年)」→写2

11.日本歴史地名大系39 「愛媛県の地名」p219(平凡社 1980)

写1. 伊予八藩土地関係史料目録 375番「新田畑御改帳(享保元年~20年)」

写2. 伊予八藩土地関係史料目録 411番「新田畑野取帳(享保4年~12年)」

図 今治藩別所村と西条と立川銅山