令和2年新居浜市立別子銅山記念図書館で、元別子銅山文化遺産課長 坪井利一郎氏の「別子銅山を読む」講座を受けた。1)明治43年発行の雑誌「遠鳴」(とおなる)に当時の別子銅山採鉱課長である新井琴次郎が昔話として銅製錬についてかなり詳しく書いていることなどが紹介された。2)そのなかに以下の文があった。

「絞り吹き叉は南蛮吹といふ飯を炊く竈の如き炉中に炭火にて銅を赤熱し、摂氏千度に近かしむれば銅は柔らかくなる。之を長柄の道具で押さへ付けて鉛を絞り出せば金銀も鉛にふくまれて出る。白目もあれば鉛の次に出る。其の後、水を打ちて銅を取る。之を絞り銅といひ住友家では、鍰と書き、他鉱山では鉸と書いた。今日、四阪島では製錬滓の「からみ」を、鍰と書くのは何の時代にか間違へたのである。「からみ」は他の山では鉱滓、空味等と書き、鉄山では「のろ」ともいふ。」

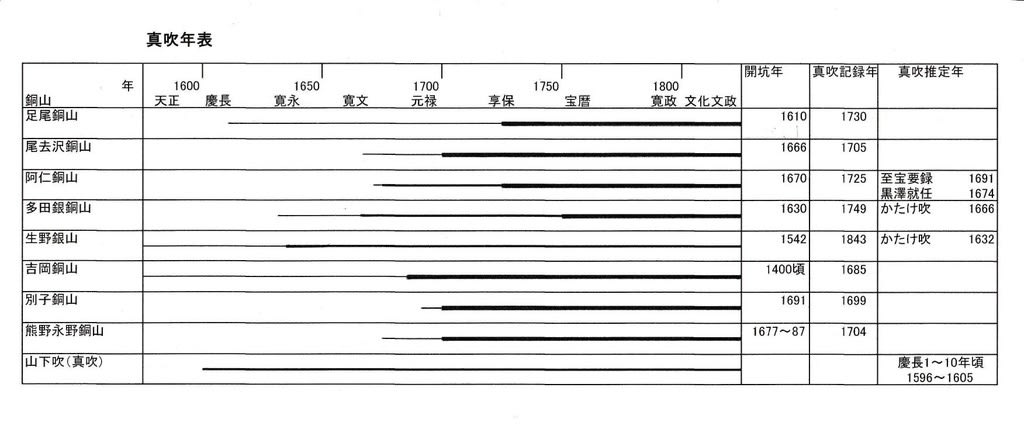

素吹・真吹で注目していた「からみ・鍰」の由来についてであったので、気になった。筆者が江戸期の吹方を調べ出したのは、5カ月前とまだ日が浅く、「からみ」は、脈石と不要な金属(鉄など)が絡まってできているので「絡み」(からみ)と云うのだなと思っていたのである。しかしこの文によれば、どうも違うようだ。また鍰は間違えて使われて、それが一般に使われるようになったとあるが、いつ、だれが使い始めたのか。

そこで、①「からみ」の語源 ②「鍰」を使いはじめた人と時代 を明らかにしたい。

調べた「からみ」の表記は、原典から読み取られて活字にされたものがほとんどである。活字本の表記どおりの原典であるのかは確認できていない。原典の写真で確認できた表記は(筆書)と付けた。過去の当ブログを基に種々の「からみ」の表記を抽出した。表記 鉱山名 文書名 書かれた年 からみの部分 の順に記した。

1. からみ 吉岡銅山 「備中川上郡吹屋村御山用控」1685 3)

ゑり鏈100貫目焼申候を荒吹に仕候えば、

・床尻銅 3貫目

・かわ 13貫目

此真吹銅 8貫60目

〆 銅11貫60目

残て 88貫940目 からみに成捨り申候。

2. からみ(筆書) 住友(別子銅山?) 「銅製造図記」(鼓銅図録に先行する稿本と考えられる) 1804頃以前? 4)

・真吹床は前段鈹1日に100貫目吹きおろし、未明より1吹に暮時まで吹詰め候えば、追々からみ等捨り、平荒銅に相成申候、4人かかり、はじめ2丁フイゴ、後1丁フイゴにて、床1軒出来銅30貫目ばかり、この吹床13軒ばかりござ候。

なお「鼓銅図録」には、「からみ」に相当するものは「滓」(ふりがな どぶ、かす)と表記されている。

3. からミ 阿仁銅山 秋田金山旧記(1)秋田郡阿仁銀山之次第聞書 1725 5)

・寸吹(素吹)の事

寸吹の節、上にからミという物出し候を流し取り、その下に銅皮という物出し候を、何枚も取り申し候、その外、床尻銅が4つ吹1仕舞に2,3枚、或いは4枚同じからず有り出申し候。右寸吹手伝、4人入り申し候。

4. からミ(筆書) 多田銀銅山 「吹屋之図」 17世紀初頭の可能性 6)

素吹

・銀石は焼鉑目方18貫、銅焼鉑又はからミ目方36貫ばかり相交ぜ、銅鉑は焼鉑1駄半(54貫)ずつ1日に吹きたて申し候、吹き分け候品を鈹尻銅と唱え申し候」

5. 辛味 多田銀銅山 「鉑石吹様之次第」 1749 7)

鉑吹(素吹)

・炭を粉にいたし白土汁にて練り、地を窪め吹床を拵え、夜八つ時より炭をくべ焼立て、翌朝六つ時より吹掛け申候、床の内へ炭を1杯入れ吹立、その上へ鉑石を乗せ吹き候えば、湯に成り床の内へ流れ入り申候、1時余り吹候て辛味と申すかすをかき捨て申候、そのあと鈹と申す物に成り候、これを1枚ずつ剥ぎ上げ申候、底に床尻と申候て銅1枚出来候、またはこれ無き事も御座候、これは鉑石の善悪により不同御座候

6. からみ 生野銀銅山 銀山秘録 1843 8)

素吹

・床と申候て、口差渡し1尺2,3寸深さ1尺ばかりなる湯坪を堀り、炭火を入れ、その上に右鉑石を置き、フイゴ2挺にて強く為吹候。これを素吹と唱来候。

・右の通り吹かせ候えば自然と鉑石吹熔けし候。炭の儀も段々入れ次ぎ吹かせ熔し候。よく吹熔候時分、吹大工の者相考、火を除き候えば火の上に「皮」と申す物出来申候。これは銀気等無之物にて流し捨て申候。からみと名付け候。如此段々石の鉑石を吹き次ぎ、荒吹仕候。

7. からみ 秋田藩「鉱山至宝要録」1691 9)

(素吹)右焼たる鉑を床にて吹き、よい頃と思ふ時、上の火を除き、からみをかき除け、銅ばかりに成たる時、竿の先へ鍵を付たる物にて、銅の湯の上の氷りたるを、鍵にかけてあくれば、薄くへぎ取らるゝなり。其の如く、10枚も15枚も、へぎ取らるゝ内は取り、へがれぬ残りを床尻と云ひ、へぎ取りたるを皮(鈹)と云、この床を寸吹(すぶき)床と云ふ。

8. 柄実、からみ 佐渡金銀山 「独歩行(ひとりあるき)」1804~1829頃 10)

焼汰物荷吹之事

焼汰物 4貫目

鉛 400目

銅 200目

柄実 1貫500目

よく吹き解け候えば火をはね、箒にて水を打ち、炉の中へ浮み候どぶからみをどぶ掻きにて掻き捨て候えば、地銅は湯に成り残り申候。

9. 柄実、からみ、カラミ(筆書) 佐渡金銀山 「金銀山敷岡稼方図」 1700年代後半11)→図

荷吹床にて焼汰物の吹方 須灰(すばい)にて炉を作り、地銅を入れ吹き熔かし湯に成り候節、焼汰物・アイ柄実・鉛を入れ、どぶと申すからみを取り揚げ申し候。そのあと、銅皮を剥ぎ取り、そのあとに、地銅に鉛と銀と交じり湯に成り残り候を、取り揚げ、水に冷やし、南蛮床ヘ遣わす。

アイカラミ (筆者は、あへからみ、鉿からみ 鉛鉱石からのからみと推理したが、正しくは、「阿け柄実」とのことである。13))

10. 鍰(筆書) 尾去沢銅山 御銅山傳書 1849写し 12)

「素吹一枚入方積」のうち

・1文5厘 鍰板7(枚)分 1枚に付き15厘積

まとめ

1. からみ からミ 辛味 柄実 カラミ 鍰 の表記があった。

2. 鍰は、尾去沢銅山の「御銅山傳書」(1849写し)に既にあった。

3. 空味は、見つからなかった。

由来を知るには、もっと古く、広く探してみる必要がある。

注 引用文献

1. ホームぺージ「新居浜市立別子銅山記念図書館」>別子銅山・住友>講座「別子銅山を読む」>坪井利一郎「 雑誌「遠鳴」の続き」p4 (令和2年7月5日)

新井琴次郎「昔話(二のつづき)」遠鳴 30号(明治43年2月5日発行)

雑誌「遠鳴」(とおなる): 住友家に奉じた退職者・現職者の傭員・準傭員の文筆を楽しむ人による遠鳴会が発行した雑誌。発行日は不規則で毎月1回発行。事務所は東平(とおなる)にあった。

2. 新井琴次郎の経歴は、同講座令和元年5月 雑誌「遠鳴」の昔話p7にあり。

明治33年東京帝国大学工科大学採鉱冶金科卒業し農商務省任官、明治38年住友入社、明治40年~大正2年(1907~1913)別子銅山勤務。

3. 当ブログ 江戸期の別子銅山の素吹は----(5)

4. 当ブログ 「別子荒銅の製法」 引用文献2. 安岡良一「鼓銅図録の研究」p30 第6図(住友史料館報 別報 平成27.6.30 2005)

5. 当ブログ 山下吹(22)「阿仁銅山は享保10年(1725)に真吹であった。」

6. 当ブログ 江戸期の別子銅山の素吹は----(7)

7. 当ブログ 山下吹(5)多田銀銅山の寛延2年「鉑石吹様之次第」は、かたけ吹か

8. 当ブログ 山下吹(3)生野銀山の「かたけ吹」とは?

9. 当ブログ 江戸期の別子銅山の素吹は----(15)

10. 当ブログ 江戸期の別子銅山の素吹は----(16)

11. 秋田大学鉱山デジタルギャラリー>佐渡金銀山>金銀山敷岡稼方図(絵巻)(秋田大学附属図書館所蔵)→図

年代 1700年代後半 作者は佐渡奉行所絵図師 山尾章政(やまおあきまさ)の可能性がある。山尾章政(1742~1822)(國學院大學デジタルミュージアムの国学関連人物データベースによる)

12. 当ブログ 江戸期の別子銅山の素吹は----(10)

13. ホームページ佐渡恋来いSADO-KOI>絵巻で見る相川金銀山佐渡の錬金術師たち>21.寄床屋(大吹床)>汰物>5. どぶ柄実、阿け柄実(アイカラミ)、赤湯からみ

図 金銀山敷岡稼方図の荷吹床の部分

「絞り吹き叉は南蛮吹といふ飯を炊く竈の如き炉中に炭火にて銅を赤熱し、摂氏千度に近かしむれば銅は柔らかくなる。之を長柄の道具で押さへ付けて鉛を絞り出せば金銀も鉛にふくまれて出る。白目もあれば鉛の次に出る。其の後、水を打ちて銅を取る。之を絞り銅といひ住友家では、鍰と書き、他鉱山では鉸と書いた。今日、四阪島では製錬滓の「からみ」を、鍰と書くのは何の時代にか間違へたのである。「からみ」は他の山では鉱滓、空味等と書き、鉄山では「のろ」ともいふ。」

素吹・真吹で注目していた「からみ・鍰」の由来についてであったので、気になった。筆者が江戸期の吹方を調べ出したのは、5カ月前とまだ日が浅く、「からみ」は、脈石と不要な金属(鉄など)が絡まってできているので「絡み」(からみ)と云うのだなと思っていたのである。しかしこの文によれば、どうも違うようだ。また鍰は間違えて使われて、それが一般に使われるようになったとあるが、いつ、だれが使い始めたのか。

そこで、①「からみ」の語源 ②「鍰」を使いはじめた人と時代 を明らかにしたい。

調べた「からみ」の表記は、原典から読み取られて活字にされたものがほとんどである。活字本の表記どおりの原典であるのかは確認できていない。原典の写真で確認できた表記は(筆書)と付けた。過去の当ブログを基に種々の「からみ」の表記を抽出した。表記 鉱山名 文書名 書かれた年 からみの部分 の順に記した。

1. からみ 吉岡銅山 「備中川上郡吹屋村御山用控」1685 3)

ゑり鏈100貫目焼申候を荒吹に仕候えば、

・床尻銅 3貫目

・かわ 13貫目

此真吹銅 8貫60目

〆 銅11貫60目

残て 88貫940目 からみに成捨り申候。

2. からみ(筆書) 住友(別子銅山?) 「銅製造図記」(鼓銅図録に先行する稿本と考えられる) 1804頃以前? 4)

・真吹床は前段鈹1日に100貫目吹きおろし、未明より1吹に暮時まで吹詰め候えば、追々からみ等捨り、平荒銅に相成申候、4人かかり、はじめ2丁フイゴ、後1丁フイゴにて、床1軒出来銅30貫目ばかり、この吹床13軒ばかりござ候。

なお「鼓銅図録」には、「からみ」に相当するものは「滓」(ふりがな どぶ、かす)と表記されている。

3. からミ 阿仁銅山 秋田金山旧記(1)秋田郡阿仁銀山之次第聞書 1725 5)

・寸吹(素吹)の事

寸吹の節、上にからミという物出し候を流し取り、その下に銅皮という物出し候を、何枚も取り申し候、その外、床尻銅が4つ吹1仕舞に2,3枚、或いは4枚同じからず有り出申し候。右寸吹手伝、4人入り申し候。

4. からミ(筆書) 多田銀銅山 「吹屋之図」 17世紀初頭の可能性 6)

素吹

・銀石は焼鉑目方18貫、銅焼鉑又はからミ目方36貫ばかり相交ぜ、銅鉑は焼鉑1駄半(54貫)ずつ1日に吹きたて申し候、吹き分け候品を鈹尻銅と唱え申し候」

5. 辛味 多田銀銅山 「鉑石吹様之次第」 1749 7)

鉑吹(素吹)

・炭を粉にいたし白土汁にて練り、地を窪め吹床を拵え、夜八つ時より炭をくべ焼立て、翌朝六つ時より吹掛け申候、床の内へ炭を1杯入れ吹立、その上へ鉑石を乗せ吹き候えば、湯に成り床の内へ流れ入り申候、1時余り吹候て辛味と申すかすをかき捨て申候、そのあと鈹と申す物に成り候、これを1枚ずつ剥ぎ上げ申候、底に床尻と申候て銅1枚出来候、またはこれ無き事も御座候、これは鉑石の善悪により不同御座候

6. からみ 生野銀銅山 銀山秘録 1843 8)

素吹

・床と申候て、口差渡し1尺2,3寸深さ1尺ばかりなる湯坪を堀り、炭火を入れ、その上に右鉑石を置き、フイゴ2挺にて強く為吹候。これを素吹と唱来候。

・右の通り吹かせ候えば自然と鉑石吹熔けし候。炭の儀も段々入れ次ぎ吹かせ熔し候。よく吹熔候時分、吹大工の者相考、火を除き候えば火の上に「皮」と申す物出来申候。これは銀気等無之物にて流し捨て申候。からみと名付け候。如此段々石の鉑石を吹き次ぎ、荒吹仕候。

7. からみ 秋田藩「鉱山至宝要録」1691 9)

(素吹)右焼たる鉑を床にて吹き、よい頃と思ふ時、上の火を除き、からみをかき除け、銅ばかりに成たる時、竿の先へ鍵を付たる物にて、銅の湯の上の氷りたるを、鍵にかけてあくれば、薄くへぎ取らるゝなり。其の如く、10枚も15枚も、へぎ取らるゝ内は取り、へがれぬ残りを床尻と云ひ、へぎ取りたるを皮(鈹)と云、この床を寸吹(すぶき)床と云ふ。

8. 柄実、からみ 佐渡金銀山 「独歩行(ひとりあるき)」1804~1829頃 10)

焼汰物荷吹之事

焼汰物 4貫目

鉛 400目

銅 200目

柄実 1貫500目

よく吹き解け候えば火をはね、箒にて水を打ち、炉の中へ浮み候どぶからみをどぶ掻きにて掻き捨て候えば、地銅は湯に成り残り申候。

9. 柄実、からみ、カラミ(筆書) 佐渡金銀山 「金銀山敷岡稼方図」 1700年代後半11)→図

荷吹床にて焼汰物の吹方 須灰(すばい)にて炉を作り、地銅を入れ吹き熔かし湯に成り候節、焼汰物・アイ柄実・鉛を入れ、どぶと申すからみを取り揚げ申し候。そのあと、銅皮を剥ぎ取り、そのあとに、地銅に鉛と銀と交じり湯に成り残り候を、取り揚げ、水に冷やし、南蛮床ヘ遣わす。

アイカラミ (筆者は、あへからみ、鉿からみ 鉛鉱石からのからみと推理したが、正しくは、「阿け柄実」とのことである。13))

10. 鍰(筆書) 尾去沢銅山 御銅山傳書 1849写し 12)

「素吹一枚入方積」のうち

・1文5厘 鍰板7(枚)分 1枚に付き15厘積

まとめ

1. からみ からミ 辛味 柄実 カラミ 鍰 の表記があった。

2. 鍰は、尾去沢銅山の「御銅山傳書」(1849写し)に既にあった。

3. 空味は、見つからなかった。

由来を知るには、もっと古く、広く探してみる必要がある。

注 引用文献

1. ホームぺージ「新居浜市立別子銅山記念図書館」>別子銅山・住友>講座「別子銅山を読む」>坪井利一郎「 雑誌「遠鳴」の続き」p4 (令和2年7月5日)

新井琴次郎「昔話(二のつづき)」遠鳴 30号(明治43年2月5日発行)

雑誌「遠鳴」(とおなる): 住友家に奉じた退職者・現職者の傭員・準傭員の文筆を楽しむ人による遠鳴会が発行した雑誌。発行日は不規則で毎月1回発行。事務所は東平(とおなる)にあった。

2. 新井琴次郎の経歴は、同講座令和元年5月 雑誌「遠鳴」の昔話p7にあり。

明治33年東京帝国大学工科大学採鉱冶金科卒業し農商務省任官、明治38年住友入社、明治40年~大正2年(1907~1913)別子銅山勤務。

3. 当ブログ 江戸期の別子銅山の素吹は----(5)

4. 当ブログ 「別子荒銅の製法」 引用文献2. 安岡良一「鼓銅図録の研究」p30 第6図(住友史料館報 別報 平成27.6.30 2005)

5. 当ブログ 山下吹(22)「阿仁銅山は享保10年(1725)に真吹であった。」

6. 当ブログ 江戸期の別子銅山の素吹は----(7)

7. 当ブログ 山下吹(5)多田銀銅山の寛延2年「鉑石吹様之次第」は、かたけ吹か

8. 当ブログ 山下吹(3)生野銀山の「かたけ吹」とは?

9. 当ブログ 江戸期の別子銅山の素吹は----(15)

10. 当ブログ 江戸期の別子銅山の素吹は----(16)

11. 秋田大学鉱山デジタルギャラリー>佐渡金銀山>金銀山敷岡稼方図(絵巻)(秋田大学附属図書館所蔵)→図

年代 1700年代後半 作者は佐渡奉行所絵図師 山尾章政(やまおあきまさ)の可能性がある。山尾章政(1742~1822)(國學院大學デジタルミュージアムの国学関連人物データベースによる)

12. 当ブログ 江戸期の別子銅山の素吹は----(10)

13. ホームページ佐渡恋来いSADO-KOI>絵巻で見る相川金銀山佐渡の錬金術師たち>21.寄床屋(大吹床)>汰物>5. どぶ柄実、阿け柄実(アイカラミ)、赤湯からみ

図 金銀山敷岡稼方図の荷吹床の部分