★

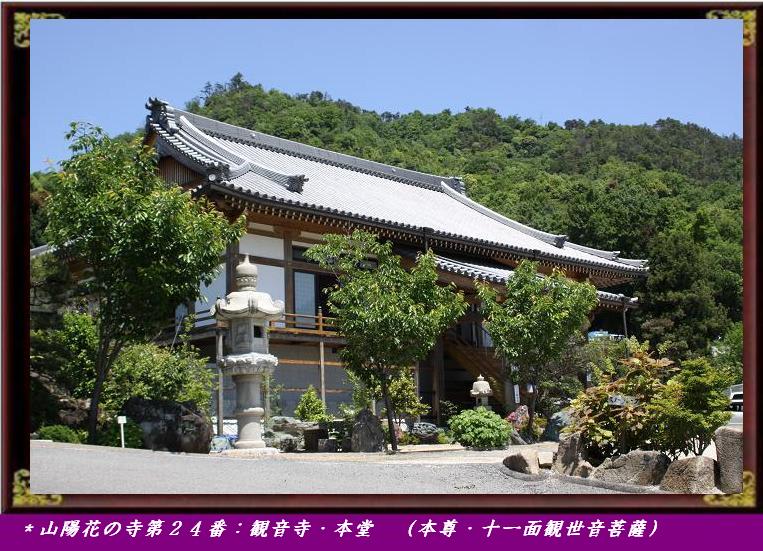

臨済宗妙心寺派(禅宗)広島市佐伯区坪井町736

ようこそお参り下さいました。

広島市佐伯区にある禅寺、観音寺です。

元和四年(1618年)浅野氏入封の際に一緒に来られた桂雲禅師が中興開基され、広島新四国第五十一番の霊場であります。

ご本尊十一面観世音菩薩は大同年中(806~810)常勝将軍といわれた坂上田村麻呂公の守本尊で、身丈僅か一寸八分の秘仏でありまして、昔源平の戦の際、源範頼がこの仏を奉持して平家追討西下の途中、宇品島近海で見失ったものが後年この島の漕網にかかって曳き上げられたものと伝えられ、小栗観音とも称しており、厄病、水難、難産に対して霊験著しく古くから一般庶民の信仰は申すまでもなく、藩主毛利輝元公も時々この島に遊参して敬われました。また小早川隆景公の厳島参詣の際には、わざわざ船を岸に繋ぎ当山へ登って大慈大悲の尊像に礼拝されるのが常でありました。その後福島、浅野藩と時代は移り変わっても有徳の人々は常に当山に足を運び、杖を曳いて仏縁を結び家内安全、子孫繁栄を祈ったと口伝されております。 (観音寺ホームページより転写)

*観音寺の由来、歴史、概要

臨済宗妙心寺派の禅寺。元和4(1618)年、浅野氏入封の際に同道した桂雲禅師が中興開基。

本尊十一面観音菩薩像は大同年間(806ー810)、坂上田村麻呂の守り本尊で、身の丈わずか1寸8分(5cm余り)。秘仏であり、平素は厨子に納めて閉扉しています。

その昔、源平合戦の折、源範頼がこの仏を奉じて平家追討のため西に向かっていました。ところが、途中、宇品島近海で仏像を見失ってしまいます。そして後年、漕ぎ網にかかって引きあげられたのがこの本尊である、と伝えられています。小栗観音とも称され、厄除けのほか、水難・火難・難産に対して霊験著しく、庶民の信仰を集めてきました。

毛利元就の三男・小早川隆景公は厳島参詣の際、わざわざ船を岸につなぎ、当山にのぼって大慈大悲の尊像に礼拝するのが常でした。また、元就の孫・輝元公も折々に参詣していたと伝わっています。その後、福島、浅野と広島藩主が代わっても、有徳の人たちは常に当山に足を運び、仏縁を結んできました。

境内には、浅野藩ゆかりの銘椿である広島椿があります。元和4(1618)年、浅野氏入封の際、藩主浅野長晟公が、妻で徳川家康の三女である振姫が育てた椿を紀州から持参したものといわれています。

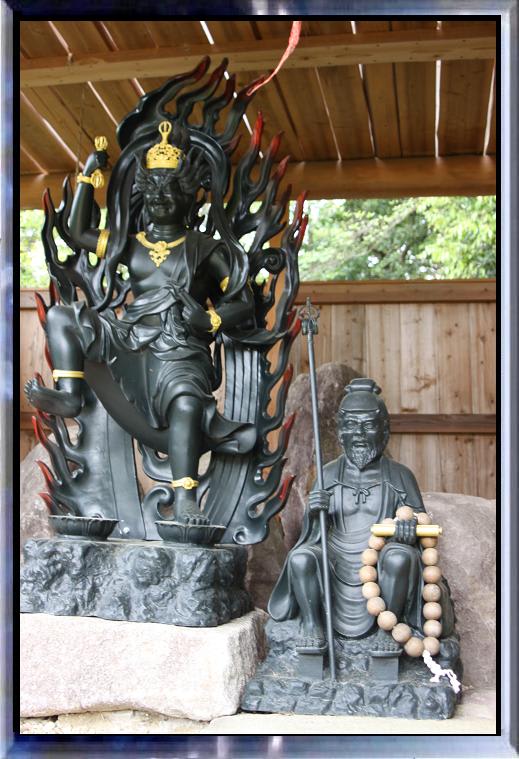

平成14(2002)年には、奈良市法蓮町の大仏師・石賀悟山氏により、原爆犠牲者の慰霊鎮魂のため十一面観音菩薩像が寄贈されました。光背を含む高さは約2mです。また、堂内に安置する鬼子母神像や弁財天像はまれに見る秀作で、壮麗さに頭を垂れる参詣者が数多く見られます。

★↓★YouTube動画★↓★

★↓★YouTube動画★↓★

★ 佐伯区観音寺のご本尊

佐伯区観音寺は元宇品観音寺の別院として建立されました。本堂に祀るご本尊は『十一面観世音菩薩』です。この十一面観世音菩薩は、2001年に奈良市法蓮町の大仏師石賀悟山氏により、原爆犠牲者慰霊鎮魂のため製作されたものです。木曽檜寄せ木造りの台座で、光背を含む総丈は約2mの十一面観世音菩薩立像です。その他に、堂内に安置されている鬼子母神、弁財天至りましては、稀に見る逸作でその壮麗と流線は言いようもない程です。

★↓★デジブックNet★↓★

★位牌堂

本堂には位牌堂も設けられています。

ご本尊に薬師如来をお祀りして、壇信徒の方々のご先祖のみたまをおまもりしております。

位牌堂へ安置し、勤行の際にご供養する永代位牌も受け付けております。

それではまた明日!・・・

それではまた明日!・・・

○

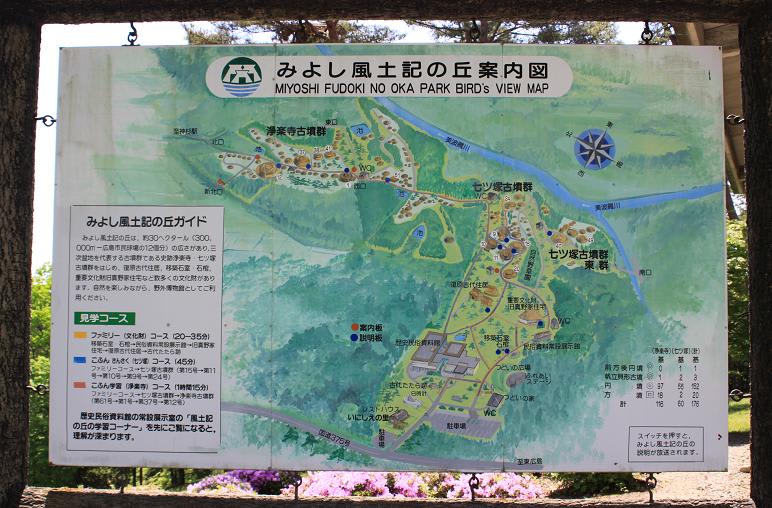

○↓○  様こそ!みよし風土記の丘公園にお越し下さいました!

様こそ!みよし風土記の丘公園にお越し下さいました!

動画と写真とデジブックでゆっくりとご鑑賞下さい! ○

☆↓☆YouTube動画☆↓☆

<!-- ○YouTube動画=広島県三次市のみよし風土記の丘公園の5月= -->

○

○

○

○

☆↓☆デジブックNet☆↓☆

○

みよし風土記の丘 県立歴史民俗資料館

|

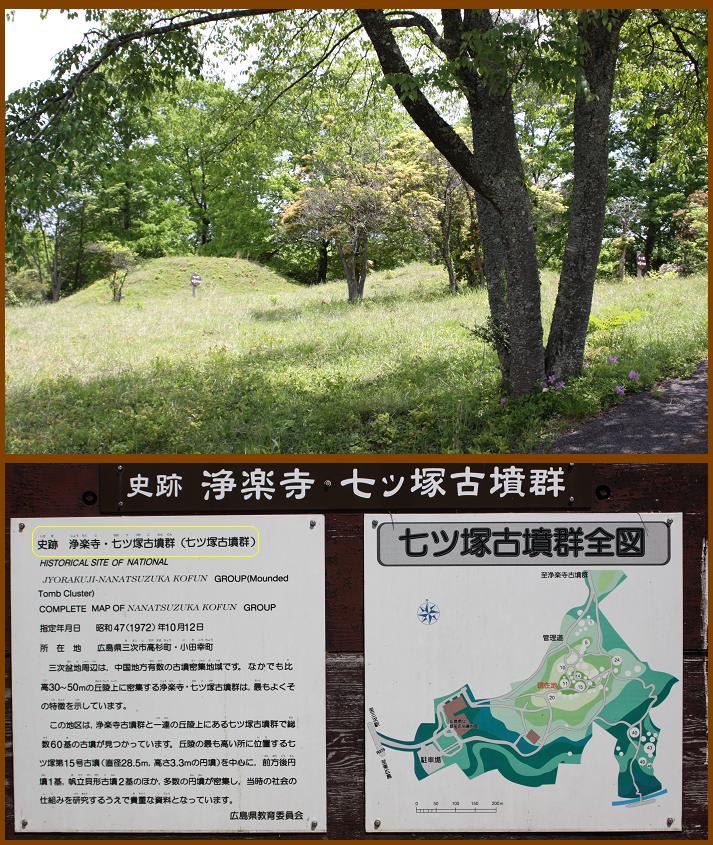

国の史跡浄楽寺・七ッ塚古墳群を中心に、古代住居や古民家、資料館が整備され、自然と文化の調和した美しい史跡公園です。資料館には、県内の歴史や考古などの資料を展示しています。 |

|

○

三次人形窯元

|

三次人形は、寛永の昔(1633年頃)、三次藩主浅野長治が江戸浅草の人形師をつれ帰り、家臣が一子をもうけるたびに祝物としてこの土人人形を贈ったのがはじまりと言われています。現在は、県内唯一の人形窯元となっており、絵付け作業が厳冬期にのみ行われています。お子様のお土産に最適です。 |

|

それではまた!・・・

それではまた!・・・

☆

シンボルフラワー/沙羅

山陽花の寺の象徴花として、「沙羅の花」を定め、二十四か寺境内に植樹をします。沙羅は、平家物語冒頭の「沙羅双樹の花の色…」で知られ、仏教三聖木(沙羅・無憂樹・菩提樹)を代表する落葉高木です

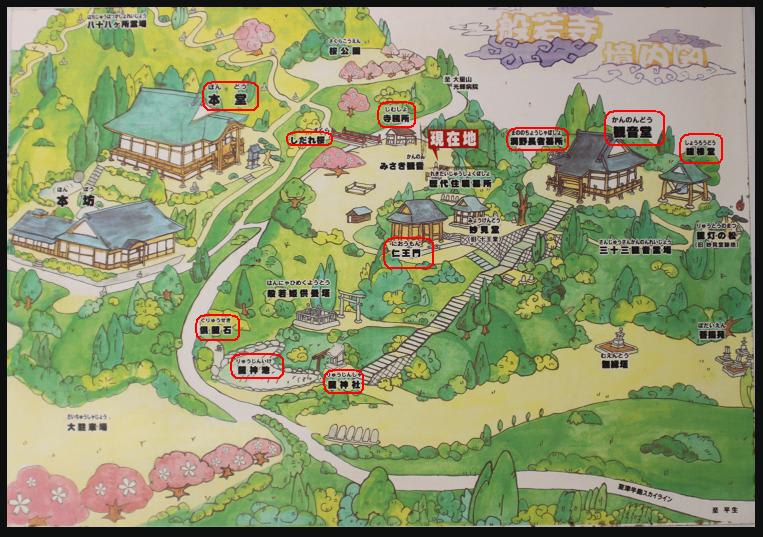

第22番 棲眞寺(せいしんじ)

由来、歴史、概要

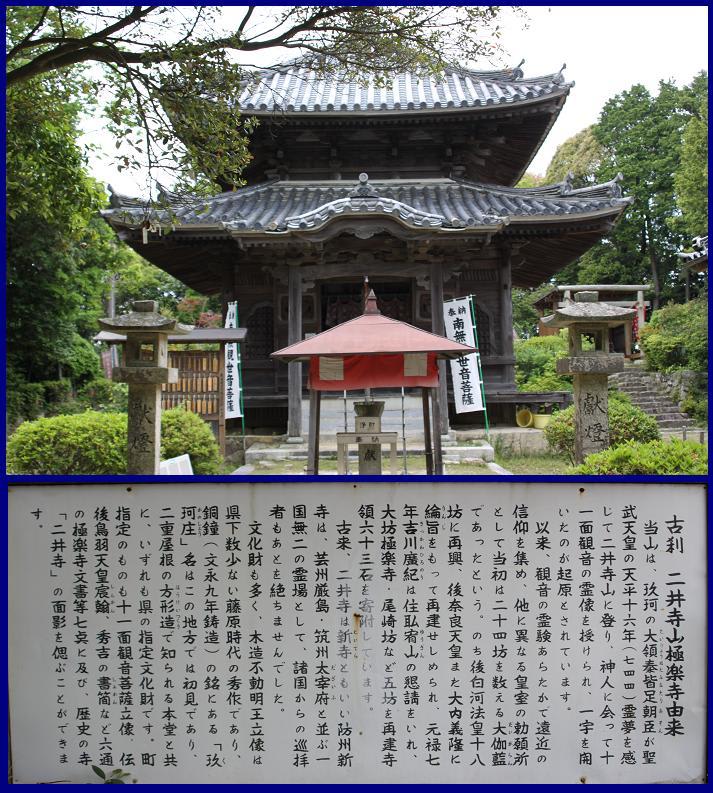

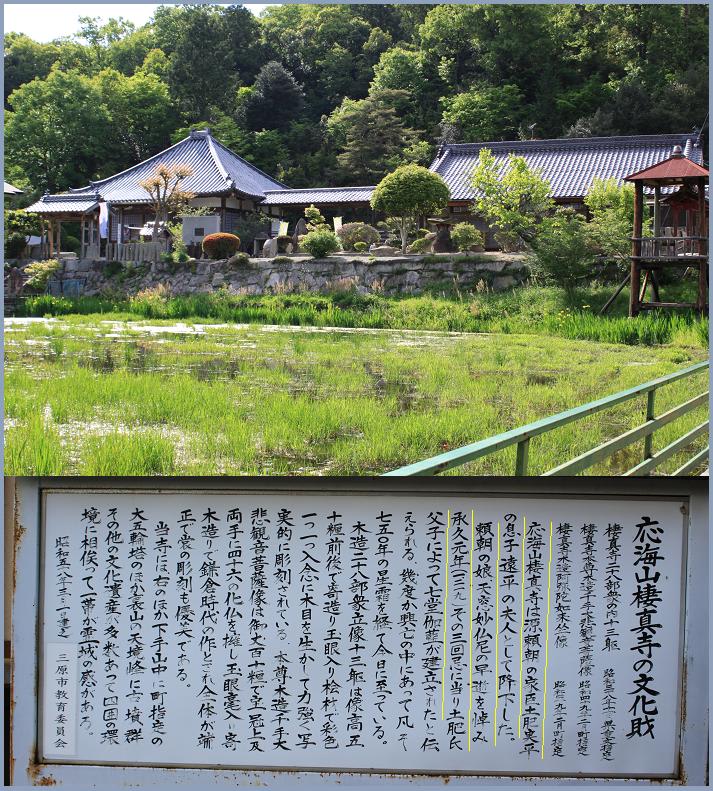

臨済宗妙心寺派の寺院。標高380mの應海山の中腹にあります。開基は承久元(1219)年です。

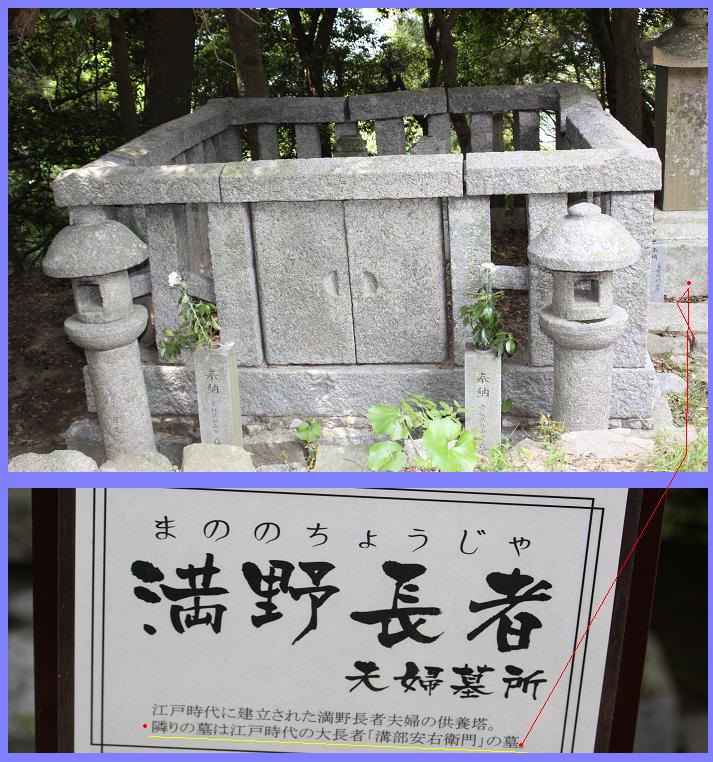

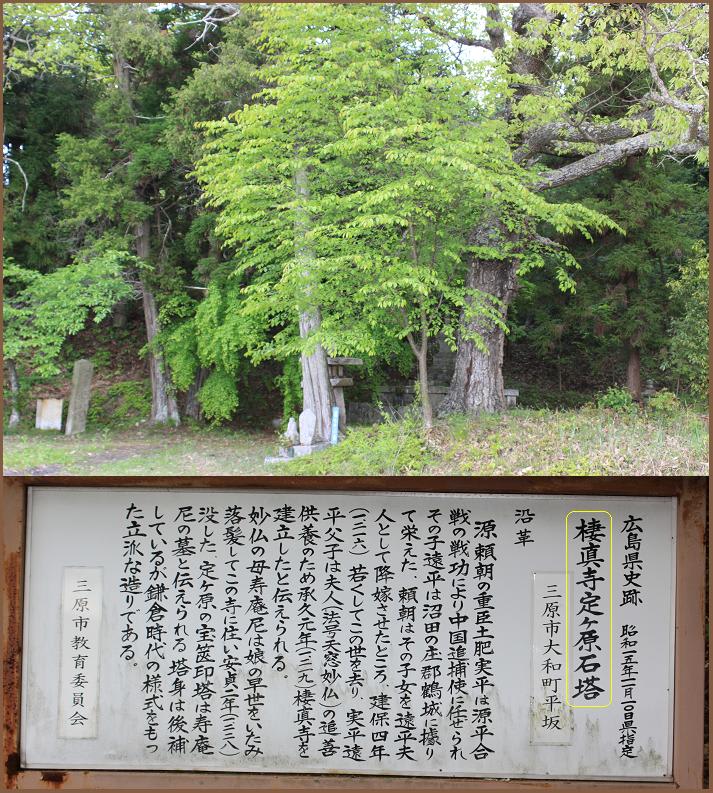

源頼朝の家臣・土肥実平が中国5か国の総追捕使に任ぜられ、備後に勢力を築きます。その後、頼朝の子女が息子・遠平に嫁いできましたが、夫人は若くしてこの世を去ります。その3回忌にあたり、実平は追善供養のため、この地に七堂伽藍を建立。千手観音の尊像を安置し、夫人の冥福を修することにしました。これが棲眞寺の起こりです。

弘安2(1279)年、名僧・白雲恵暁禅師が住持となるに及んで法灯は輝きを増し、寺運が繁栄します。興亡盛衰を経て400年の後、無住が20年余り続き、寺は荒廃しましたが、寛文2(1662)年、近江出身の仲芳禅師が寺を再興。法灯は往時の輝きを取り戻します。明治時代の廃仏毀釈で廃寺の憂き目に遭いますが、地元信徒の尽力で再興し、法灯を継ぐことができました。

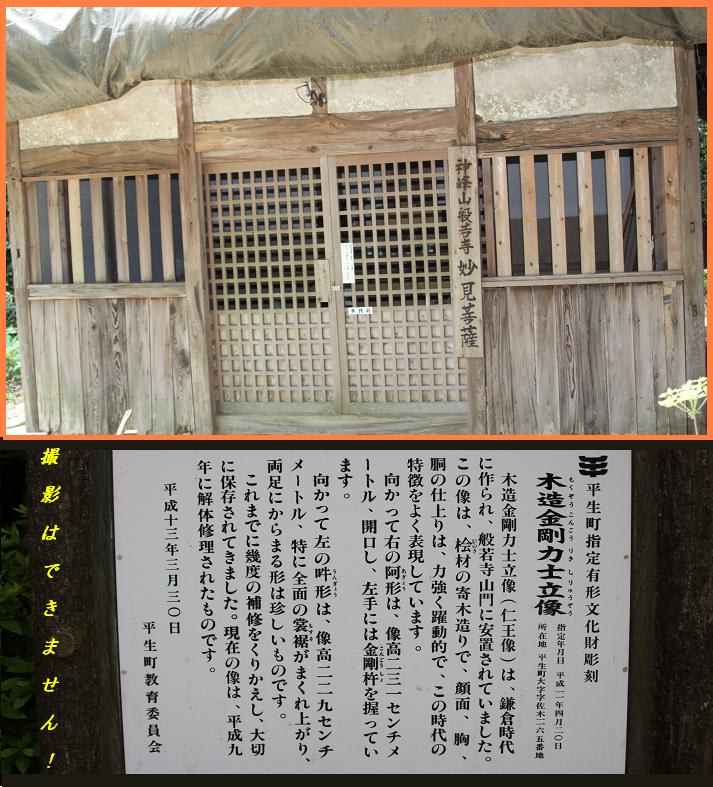

観音堂に安置されている本尊千手観音像は鎌倉時代の慶派作と思われる、三原市重要文化財です。また、眷属の二十八部衆のうち13体が現存し、広島県重要文化財に指定されています。いずれも桧材の寄せ木造りで玉眼入り、力強い作風で鎌倉時代の特徴を示しています。

このほか、頼朝の側室・妻木姫が着用したとされる打ち掛けなども所蔵しています。

☆↓☆YouTube動画☆↓☆

<!-- ○YouTube動画=山陽花の寺第22番:三原市の棲眞寺= -->

☆

☆↓☆デジブックNet☆↓☆

○

それではまた明日!・・・

それではまた明日!・・・