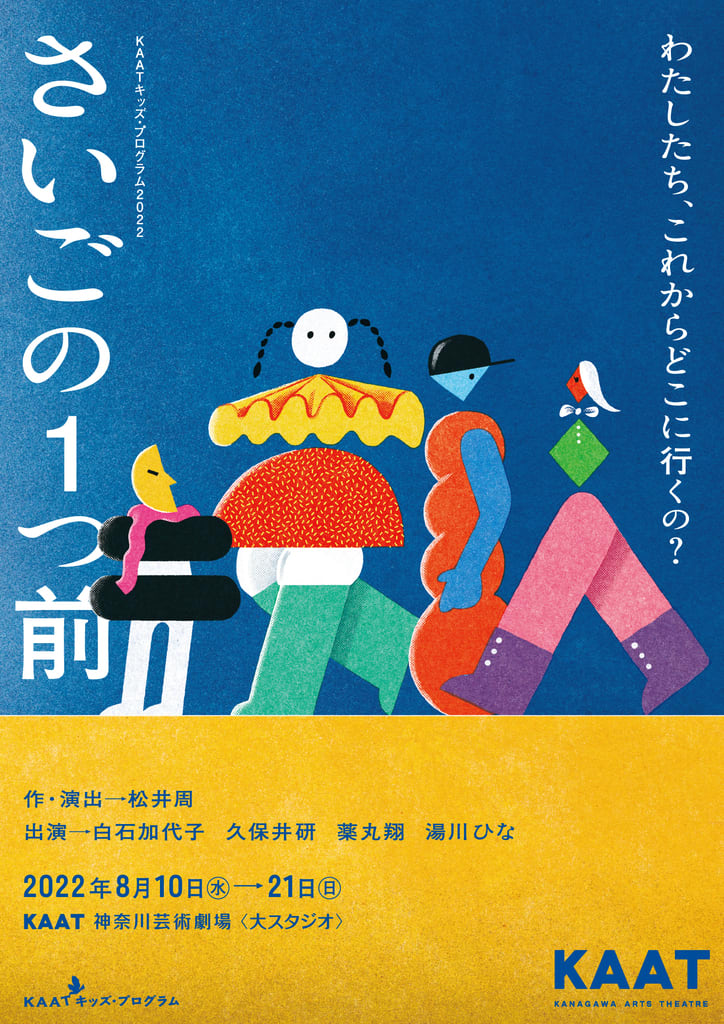

*松井周作・演出 公式サイトはこちら。KAAT 神奈川芸術劇場〈大スタジオ〉 21日まで。

ソファとベッドのようなものが置かれているだけのシンプルな舞台は、パステル調の可愛らしい雰囲気だが、上手には「コロナ流行のため声は出しません」の立札があり、親子連れでほぼ満席の会場には期待と緊張が交じり合う。

カオル(白石加代子)とミチロウ(薬丸翔)、マリン(湯川ひな)は、どうやらこの世の人生を終えて旅立つらしいのだが、3人とも自分の死んだ理由がわからず、実感もなさそうだ。そこへ地獄への案内人アキオ(久保井研/唐組)が現れる。地獄もイメージが変わり、なかなか楽しい場所になっているという。ソファとベッドは乗り物に早変わり。死出の旅はトラブル続きで、彼らがたどり着くのは地獄か、天国か。

子どもの頃、「人間は死んだらどこへ行くの?」と、不安や恐怖を覚えた人は少なくないだろう。大人のほうも「大丈夫、天国に行けるよ」とひとまず安心させたり、逆に「いい子にしていないと地獄に落ちるぞ」と脅かしてみたりと、適切な回答は難しそうだ。

カオル、ミチロウ、マリンが生きてきた日々、家族との関係、心に抱える悲しみはさまざまだ。そんな彼らが次第に心を通わせ、仲良く力を合わせて天国へたどり着いたり、力強く地獄に立ち向かう等々の展開は皆無である。あっけないほど晴れやかに、それぞれが別の道に進む。

死に切っていない人々と怪しげな案内人の繰り広げる珍道中と見せて、底には劇作家の死生観や哲学が潜む。素朴ゆえに子どもの問いは切実であり、大人の困惑も然りである。さらにほんとうの幸せとは何なのか、どうすれば幸せになれるのかなど、有効な答などないとわかっていてなお、希求してやまないのが人間である。この舞台は、これらの問いに対して答を明示するものではない。しかし教訓や説教風の押しつけがましさがなく、希望と楽しみを以て考えるきっかけをふわりと投げかける。その手つきが好ましいのである。

白石加代子と久保井研。身震いがするほどの大顔合わせである。唐十郎や別役実、泉鏡花作品で共演するならと想像しただけで眩暈しそうだ。しかしこれまでの舞台のイメージなどの既成概念から解き放たれ、両者がさらりと自然に舞台で向き合っている不思議、それを大勢の小さな人たちとともに体験できたことが、この日の大いなる収穫であった。

天国に入るには、生きていたときの最高の思い出が必要だという設定は、是枝裕和監督の映画『ワンダフルライフ』を想起させるが、たとえば自分の事業の成功を得意げに披露し続けて天国から拒否されたミチロウが、なぜ最後にそのドアを開けることができたのか。大人の感覚と言葉を以て説明することはできるが、子どもたちはどう受け止めていたのかを想像してみたい。

またカオルの身の振り方?は蘇りでも転生でもなく、一種の不成仏状態なのだが、おそらく生きている人に幸せをもたらす喜ばしい存在となるだろう。当日パンフレットにKAAT神奈川芸術劇場の芸術監督である長塚圭史が寄せた「『死』があるからこそ『生きる』って輝きませんか?」という言葉が、すとんと胸に落ちるのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます