*デイヴィッド・ベリー原作 丹野郁弓訳・演出 公式サイトはこちら 17日まで 紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

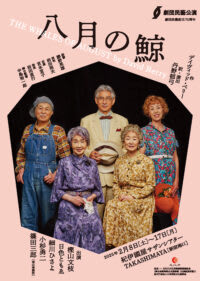

舞台劇として1980年に発表された本作は、1987年、往年のハリウッド女優リリアン・ギッシュ、ベティ・デイヴィスの競演で映画化され、日本では1989年に岩波ホールで大ヒットした。民藝では2013年の前回公演から12年ぶりの再演だ。1954年、アメリカはメイン州沿岸の島に暮らすリビー(樫山文枝)とサラ(日色ともゑ)姉妹、幼なじみのティシャ(細川ひさよ)とジョシュア(小杉勇二)、そして元ロシア貴族マラノフ(篠田三郎)が登場する。5人の登場人物のうち、リビーの樫山、ティシャの細川、ジョシュアの小杉の3人が初役である。

舞台劇として1980年に発表された本作は、1987年、往年のハリウッド女優リリアン・ギッシュ、ベティ・デイヴィスの競演で映画化され、日本では1989年に岩波ホールで大ヒットした。民藝では2013年の前回公演から12年ぶりの再演だ。1954年、アメリカはメイン州沿岸の島に暮らすリビー(樫山文枝)とサラ(日色ともゑ)姉妹、幼なじみのティシャ(細川ひさよ)とジョシュア(小杉勇二)、そして元ロシア貴族マラノフ(篠田三郎)が登場する。5人の登場人物のうち、リビーの樫山、ティシャの細川、ジョシュアの小杉の3人が初役である。

ゆったりしたテンポ、15分の休憩を挟んで2時間の上演時間はほどよく、観る者を決して急かさず、疲れさせない。

「この人以外は考えられない」ほど、有無を言わせぬ不動の迫力と安定感のあった奈良岡朋子のリビー役を、芸風も持ち味も違う樫山文枝が引き継いだ。気位が高く、棘を含んだ不遜な振る舞いは、盲目ゆえ日常生活を妹のサラに頼っている負い目や、自分が見捨てられるかもしれない不安などを隠そうとするためか。樫山文枝は複雑な役どころを先輩をなぞることなく、新境地を見せた。声といいすがたといい、可愛らしい老女を演じたら、日色ともゑは天下一品である。家事すべてを担うサラは、椅子やテーブルの移動、食器の出し入れ、洗濯物干しなど、くるくると立ち働く。しかし物語後半、結婚記念日の夜、夫を偲ぶ場面では、声やしぐさからは濃厚なエロティシズムさえ感じさせる。和泉式部の「捨て果てむと思ふさへこそかなしけれ君に馴れにし我が身とおもへば」と想起した。

明るく行動的なティシャと何でも修理するジョシュアは元気いっぱい、老姉妹の暮らしにほどよいアクセントをもたらす楽しい人物だ。いつも声が大きく、物音を立てることに恐ろしく無神経なジョシュアの振る舞いは女性たちを辟易させるが、お約束のようには見えず、やり過ぎには至らない。やはり彼の造形もまた「ほどよい」のである。

ここに静かな不協和音を持ち込むのが、元はロシア貴族だったと言うマラノフである。彼が語る貴族時代のヨーロッパの思い出は華やかで輝かしく、女性たちをうっとりさせる。しかし彼は亡母の蓄えをほとんど使い尽くし、人の住まいを転々とする放浪者だ。同居していた女性が亡くなった今、マラノフは次の住処としてリビーとサラの家を目論んでいる。この人物には、いかにも貴族然とした上流階級の品と同時に、女性を利用しようとする狡猾なところ、ほんとうにロシア貴族かどうかも疑わしい胡散くささがあり、それこそがロマノフを役として際立たせる魅力になっている。すらりとした長身、整った顔立ちに上品な声。篠田三郎が登場しただけで納得してしまう、まさに余人を以て代えがたい配役である。

初演よりも確かな手応えを得た理由は、おそらく観客としての自分が確実に老いの道を歩き始めた実感にあると思われる。12年前の初演で、いったい自分は何を観たのか。まして1989年、まだ20代だったころに岩波ホールで観た映画は?

夏に現れる鯨は、物語の人々にとって若い時代の夢と希望の象徴であった。もうこの海にはやってこないかもしれない。けれど生きている限り、その訪れを待つ。『八月の鯨』が観る者へ投げかけるのは、最後まで人生を生き切ること、その覚悟と勇気である。

本作が劇団の財産演目として、これからも上演が継承されることを願う。再びの上演がいつになるか、舞台の人々の年齢にさらに近づくことだけはまちがいない。どんな感興をもよおすのかという期待よりも、正直なところ怖しい。老いへの覚悟がまだまだ出来ないのである。それでもやはり、何とかもう一度『八月の鯨』を観たい。舞台を愉しむ域を越えて自分を鍛え、奮い立たせるために。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます