蹄の脱落というのは、蹄葉炎の最終形態とされていて、馬関係者ならだれもが恐怖におののく症状です。その恐怖感の元は結局

- 蹄の脱落を招く蹄葉炎の原因・悪化要因が分からない。

- 原因が不明

どうすれば防げるのかも分からない。

どうすれば防げるのかも分からない。

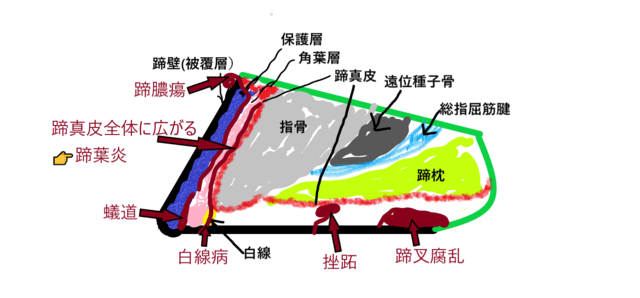

に尽きる。しかし、爪水虫に対する免疫反応のせいですよ、となれば、スッキリしますでしょ。で、こんなことは、人間の爪水虫でも重症例では起きがちなんだから、となれば、ああ成程、となると思うんですが。まとめるとこんな感じ。

これについて、これから更に解説します。

装蹄されていない蹄ってサラの若馬であっても綺麗なもんです。YOUTUBEを見ると、「初めての装蹄」という名前の動画が結構あって、それを見ると、蹄底がちゃんとしてるのが分かります。この手の動画は馬の「成人式」風ですけど

自分に言わせれば「爪水虫寄生の儀式」にしか見えない。可哀そうだよ・・・・。無駄なことされて。

この手の動画を見ると、サラの若馬でも初装蹄前の蹄ってきちんとしてます。それがどうして、10歳にもなるとボロボロになってしまうのか?その位の年月でもって、白癬菌がじわじわ浸食していくわけですよ。寄生増悪の因子に「時間」を挙げたのはそれ。「蹄質」は、最初の頃は不顕性感染(白癬菌が引っ付いていても症状として出ない)状況になる場合。蹄質がしっかりしていて、白癬菌が入り込みにくければ、侵入するまで時間がかかる。但し、装蹄するとアウト。釘伝いに侵入してしまうからです。「白癬菌の量」は削蹄師の道具に引っ付いている白癬菌の量で、例えば、水虫がその厩舎で蔓延していれば、当然道具にくっつく白癬菌の量はうんと増える(今はどこの厩舎も水虫だらけでしょうけど)。「床の衛生度・湿度・気温」は、真菌が育ちやすい環境かどうか、ですね。当然梅雨時・秋雨の頃が症状が増悪しやすい。不潔な床ならおさらでしょう。コンクリの床はほぼアウト。コンクリは水を吸い込んでしまって雑菌の温床になるからです。

以前、オーストラリアの削蹄師さんが日本に裸蹄管理の講演に来た時、裸蹄の方が蹄病が起きない、と言っていました。これには、オーストラリアの風土が関与しています。この間の大規模・長期の山火事が全く消火できなかったのは、オーストラリアは乾燥していて、水が少ない、湿度がかなり低いから。消火しようにも、そもそも水がなかったんだな~~。

でも、その環境なら白癬菌は増殖しにくい。日本は、それとは正反対の気候。湿気が多くて、ざぶざぶ雨が降る。ジトっと暑い。白癬菌の増殖に極めて適した環境。だから、日本の裸蹄馬は管理がうまくいかないんです。