この冬は、ロシアやイスラエルのウクライナやガザへの侵攻や戦争と、米国や中国の”力”比べ威嚇合戦など 騒がしい海外に加え、国内の異常気象と政治スキャンダルが喧噪した。

年明け元日の能登半島大地震(1月) および裏金・不記載問題に空転する国会(12/1月)。巷の一般国民は いつになっても高まらない低実質所得と不景気に暮らす。このような国内外の自然や社会環境にあっての”この冬”を、自詠(五七五)句でトレースしてみる。※月5句X3月、つぎのとおり。

➀2023(令和5)年 11月:

・秋憂ふ メメントモリや 吾知らず 恥ずかしながら私は、ヨシタケシンスケ

さんの「メメン と モリ」(2023年5月刊 / KADOKAWA) に触れるまで、メメ ント モリを知らなかった。傘寿を過ぎ”終活”ノートを書く頃になって、「死を意識する」ようになった自分だ。

・毒きのこ ばかりなりけり 枯木山 ・明日あるか 残り一つの 木守柿

世の中 自分と同じ超高齢者社会。 里山も枯れ木山。少子高齢社会の”これから”を 憂う。”毒きのこ”ばかりにならぬ国政や高齢政治家に変わる若者や中高年や女性のガンバリに期待する。

・返り花 せがむ孫背に 散歩かな ・冬草の 踏まれる前の 種はじき

初冬の帰り花(返り花) に、高齢者生活へのヒントを得る。踏まれる前の冬草の種はじきを習って、高齢生活しようと思う。

②2023(令和5)年 12月:

・同窓会 名前を忘れ 笑顔かな ・杖持たぬ 傘寿四人の忘年会

・不記載を 競う議員の 忘年会

同窓会(同級会) や 忘年会は、今年を忘れたり 昔を洗い流したりして、談笑する集い。” 忘れてはいけないこと”もあることを、肝に命じたい。

・北風に 抗い切れず 一落葉 ・年賀状 これが最後と 乞う赦し

風雨に緑葉で生きてきた広葉樹も、晩秋ごろになると枯葉になり 落葉する。

そろそろ”終活”かという傘寿や卒寿の高齢者。年末に投函する年賀状に「これが最後」と書き添える。

③2024(令和6)年 1月:

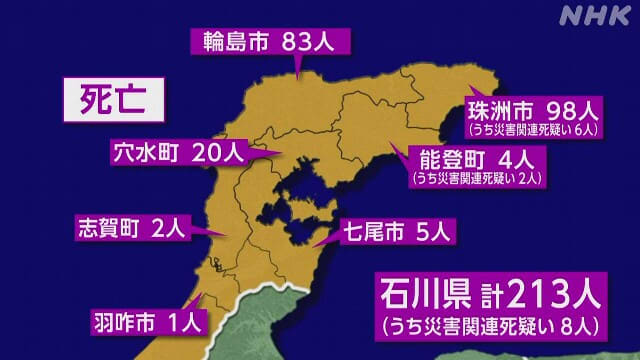

・震度七 能登半島の 被災大 ・震災後 一ヵ月忌の 能登半島

ことし令和6(2024)年は、1月1日(元日) の” 能登半島(北陸) 大地震” で明けた。住民の住まいはもとより 道路、水道、電信などの社会インフラは ズタズタ。一ヵ月経っても 崩壊瓦礫の撤去も始まらない。

・七草を 三草に変えて 粥の朝 ・忘れ物 思い出せずや 鬼やらひ

相変わらずの超高齢社会。認知(症) が進んで 物忘れはするし、”七草”も思い出せず 思い出しても”どこで、どう入手するか”も分からず、手抜く日々になる。

・青い空 一人端居や 冬うらら ・ウイルスと 花粉にマスク 鬼やらひ

そろそろ大地震での崩壊瓦礫の撤去に取り掛かろうとする時期の大雪。救援支援やボランティアの派遣もままならない。やっと見えた青空に外出しようとするも、新種のウイルスや飛び始めた花粉防禦にマスクが欠かせない。