原発で波高まる津軽海峡夏景色(上) 「原発をやめるなら黙っちゃいねぇ」

川井 龍介

JBpress2011.08.16(火)

本州最北端の町、大間。青森県下北半島の突端にあるこの地名は、「大間のマグロ」としてその名が知られている。何百キロというマグロの一本釣りの男らしい漁の様はテレビでもしばしば取り上げられ、ドラマの舞台にもなっている。

*イメージとは遠く漁業の不振にあえぐ町

いまではすっかりマグロの町、漁師の町というイメージが強く、一般には豊富な海産物に恵まれた土地だと思われている大間だが、全体として見れば漁業は決して順風満帆とは言えず、漁業者と漁業で支えられてきた町は、他の過疎地と同様将来への不安と開発願望を抱えてきた。

それが形となって現れたのが、電源開発株式会社(Jパワー)が造る大間原子力発電所だ。

静かな海沿いの土地、約130万平方メートルのなかに、日本で初めてウランとプルトニウムの混合酸化物燃料(MOX燃料)を利用するという、改良型沸騰水型軽水炉を使ったこの原発は、2008年5月に着工し、2014年11月の運転開始を目指して建設工事が進められてきた。

「マグロに原発は似合わない」と、直感的に思う人もいるだろう。地元でも当初から反対はあった。

しかし町や県の後押しもあって漁業者もこれを受け入れ、1基の建設が進み、町のなかには“経済効果”をあてこみ2基目も誘致したらどうだろうという声さえ出てきた。しかし、「3.11」の福島原発の事故で事態は一変、工事は中止となった。

*町議会からは工事再開を求める声が

4月の時点でJパワーでは「現在、地震の影響により建設工事の実施にさまざまな制約が生じたことなどから、保安・保全に係る工事などを除き、本体工事については休止しています」と、アナウンスしている。

しかし、地元大間では「なんとか早く工事を再開させてほしい」という声が町議会などからいち早く出ている。

全国的には事の重大性に鑑みれば、稼働中の原発の停止だけでなく工事中の原発についても中断ないしは撤回といった決断を国も電力会社も自治体もとるべきだという世論が高まっている。

つまり工事中止は当然のことと受け止められており、休止による雇用の不安などの問題は理解できるとしても、もう少し慎重に考えるべきではないかというのが外部の見方だ。

特に、今回の事故による放射線の被害者からは、「いったい何を考えているんだ」という意見があるのは当然だろう。おそらく東京をはじめ都市部で暮らす人たちも大半がそう考えるのではないだろうか。

では、実際現地はいったいどうなっているのか、原発についてどういう空気が流れているのか。福島の事故後、原発が単に一地方の問題ではないことを思い知ったいま、津軽海峡に突き出た海の町、大間とその海峡を挟んだ対岸の都市、函館市を訪ねてみた。

*決して誇張ではない「原子力半島」の異名

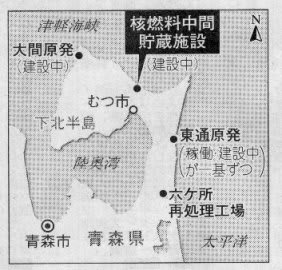

まさかりにその形をよく喩えられる青森県下北半島。立てたまさかりの柄の部分に相当する位置には六ヶ所村の核燃料施設があり、そこから北へ上がった東通村には東北電力の原子力発電所1号機があり、同2号機と東京電力の1、2号機が計画されている。

ここからさらに北へ上がり、まさかりの刃の付け根にあたるむつ市には使用済み核燃料中間貯蔵施設が建設中だ。

原子力半島とも言われるこの半島で、まさかりで言えば刃先にあたる部分が大間町だ。東京から行くには、三沢空港へ飛びそこから車で3時間半以上、青森空港からは少なくとも4時間半はかかる。

野辺地駅から始まるJR大湊線を利用する手もあるが下北駅からさらに車で1時間はかかる。私は青森市内から車で約4時間をかけて大間に入った。

人口6286人、面積52.06平方キロ(7月31日現在)。半島の突端に位置する町の中でも一段と津軽海峡に突き出た大間崎には「本州最北端の地」と書かれた石碑がある。ヨーロッパ大陸の最西端ポルトガルのロカ岬と同じく、“最端”というのはそれだけで売り物になるようだ。

周辺にはマグロをはじめとした海産物の土産物屋や食堂が軒を連ねる。ここから海岸沿いを南西に下ると函館へのフェリー乗り場があり、さらに国道を進むと右手の海沿いの小高い地に、建設中の大間原発が現れる。

*最盛期に5億~6億円あったコンブ漁は数千万円に激減

これを見過ごして海に出て、奥戸(おこっぺ)という漁港の近くに出ると、右手に巨大な体育館といった威容を誇る原発の建屋がよく見える。周辺には巨大なクレーンが立ち上がり、取水口は堤防より長く海に突き出している。

「昔は、よくあのあたりの海岸で遊んだり、コンブをとっては干したりしていたもんだ」と、地元で育った老婦人が懐かしそうに言う。

そのコンブは、長年不漁が続き、漁業関係者によれば、10~20年前は年間5億~6億円の漁獲があったのがこのところは数千万円に落ち込んでいるという。温暖化が原因かとも思われるがはっきりしたところは分からない。

一方、マグロ漁は一昨年、昨年と好調に推移している。大分の関サバ、関アジのように、ブランド化して管理したのも功を奏している。いわば大間の看板でもあるマグロだけに、今回の原発事故に関連して、回遊魚であるマグロが放射線に汚染されていないかどうかについても検査するなど神経質になっている。

また、大間牛という肉牛をブランド化して育てることにも力を入れている。いずれにしても、マグロをはじめウニ、イカ、タコ、ヒラメなどの海産物や農産物、そして観光は町を支える重要な資源である。

*原発のことを話したがらない町民

それだけに、万一原発が事故を起こした場合を考えると、福島の例を見れば分かるように取り返しのつかない事態に陥ることは想像ができる。しかし、だからといって原発建設を白紙に戻したらどうかという意見は、一部を除いて表に出ていないようだ。

原発のことについては、町でも積極的に話をする空気がないのは短い滞在でも分かる。

それは、原発の安全性への危惧を感じながらも、建設に伴って得た漁業補償などによる生計をはじめ、これもまた建設に伴う交付金や税収、加えて就業機会やサービス業の安定をいまさら犠牲にはできないという気持ちの表れだろう。

匿名を条件に、ある有力な漁業関係者が語ってくれた。

「福島の原発事故を見て、恐いということは感じるが、みんなのなかではどこかお茶飲み話みたいなもので・・・。電源開発の人と最近でも飲み食いしたけれど、津波に対しては安全対策がなされているというし・・・。原発は大丈夫だと言うから、これからの町の可能性にかけて誘致したんだ。これが中止というなら(町民は)黙っていないと思うよ」

こう語った後に、「でも、もし原発以外のもので、町が豊かになるなら、原発は誘致しないでしょう?」と尋ねると、「そりゃそうだ。原発は恐いもんだよ。でも・・・」と、複雑な胸の内を明らかにした。

*国策だと信じて地元に戻ってきたのに・・・

夫が原発の関連事業で働いているある中年の女性は、原発の安全性については不安を持ちながらも、建設を中止すべきだという意見には反発を覚える。

「国策として原発を造るからということで、誘われて故郷の大間に帰ってきて仕事に就いたのに、ここで建設をやめるというのなら、これまでかけた分の時間を返してと言いたい。私たちは都会の人のために電源を造っているのに・・・」

同じような話をどこかで聞いたような気がしたと思ったら、群馬県の八ッ場ダムの建設地を昨年取材した際に聞いた地元の人の声だった。

また、大間在住の中年女性は、漁師町である大間の気風として「もう補償金もらってしまったら何にも言えないし、しょうがないっていう気持ちがあるようです。でも海を売ったことを嘆いている人もいます」と話す。

これに対して津軽海峡の対岸のまち函館では、大間の動きにどう反応しているのだろうか。

漁師仲間の飲食・タクシー代まで原発持ち 原発で波高まる津軽海峡夏景色(下)

川井 龍介

JBpress2011.08.17(水)

原発が日本中で議論されているいま、現在建設中の原発を抱える本州最北端の町、大間でも、原発についての不安や議論しなければいけないことはあるはずだ。しかし、町の中で積極的に勉強会を開こうなどといった動きはないようだ。教育関係者のなかにもこの問題を提起しようという向きは感じられなかった。

*大間町と函館市は17.5キロしか離れていない

大間の町のなかにいる限り、原発は表立って話題に出ることはない。陸の孤島だからなのか、外部の情報に揺さぶられないという空気もあるのかもしれない。

しかし、本州最北端であるということは、北海道との距離が近いということでもある。

地図で見て気づいたが、津軽海峡を挟んでフェリーが行き着く対岸の函館市は目と鼻の先にある。その距離は最も近いところで17.5キロだ。

この数字を福島で放射線が問題になっている距離と比べればよく分かるだろう。当然、函館では大間の原発に反対の動きが出る。

すでに、昨年、函館の市民団体がJパワーと国に対して、大間原発の工事差し止めなどの訴えを函館地裁に起こした。また、福島の事故を受けて、市民による大間原発反対のデモがこれまで3度行われている。

*大間を出て間もなくして函館山が近づく

さらに、函館市議会や隣の七飯町議会では、大間原発建設の無期限凍結などを国に求める意見書案を全会一致で可決した。デモの規模は150人から300人と数だけ見ればそれほど大きくはないが、革新系団体だけでなく一般市民の参加も数多く見られた。

函館市側からは望遠鏡で見ればくっきりと原発の建屋が見えるという、この距離感は、季節によっての風向きも考えれば、「原発に隣り合わせ」と言っていいだろう。

それを実感するため大間からフェリーに乗ってみた。時刻表を見れば函館港まで1時間40分で到着する。幸い、乗船時は天気もよくカモメが付かず離れず飛び交い、爽やかな夏風を受けてうたた寝できるようなのどかな船旅を楽しむことができた。

大間から近い青森県内の都市と言えば、車で約1時間ほどで人口約6万4000人を抱えるむつ市へ出ることができるが、大きな病院にかかる時などは大間の人たちは函館に出るという。

旅行者からすると、半島の突端の漁師町から海に出ると間もなく、モダンな都会・函館に出るというのも不思議だったが、大間の人にとってはフェリーは重要な生活の足でもあった。

*大間~函館間のフェリーを支える原発のお金

と言っても、この航路は赤字であり存続が危ぶまれてきた。それを救ったのも原発建設から回ってくる町のお金だった。

老朽化したフェリーに代わる新船が造られることになっているが、その財源は原発からの固定資産税や原発に前向きと見られる県からだ。

事故などなければこのように、大間町にはもちろん財政的に見ればプラスになる原発だが、函館側にとっては心配の種でしかない。

大間港に比べるとしゃれた函館港のターミナルを後にして、このデモに参加したという地元函館で畑を耕す半田雅久さんに会った。

「デモは政党色が出てきて、せっかく参加しようと思って来た普通のおばさんたちが帰ってしまったりして残念だった」と、反原発の運動のあり方に問題ありとする。

*原発推進一色ではない大間町

その一方で、原発推進の大間の動きには「大間の人たちの気持ちも分からないではないが、原発というものが、この先ずっと将来にまで残していっていいものなのかということを考えてほしい」と、訴える。

では、その大間では原発への反対意見は全くないのかと言えばもちろんそんなことはない。元町議の佐藤亮一さんは計画当初から反対してきた。

「かつて陸奥湾のなかに原子力船むつが入った時、関係する漁協が大反対をした。それでいったん、むつは外に出たんだが、その後放射線漏れの事故が起きた時、陸奥湾のホタテの値は暴落した」と、万一の時の甚大な地元への被害を懸念。

「計画が持ち上がった当初は3分の2くらいは反対だった。今回の事故で、議員のなかにも建設について慎重になってきた」と、過去からの教訓と町の変化を語る。

反対のシンボル的な存在としてしばしばマスコミで取り上げられてきたのが、原発敷地内に土地を所有しているが、買収に反対してきた故・熊谷あさ子さんだ。

*「あさこはうす」に冷ややかな地元の人々

この土地に「あさこはうす」という小さなログハウス風の家が建てられ、あさ子さん亡き後は家族が管理をしているという。

この家にたどり着くには、国道から未舗装の細い道に入る。原発敷地とこの道の境界には簡単な格子のフェンスが続き、曲がりくねった道を進むと小さな畑に囲まれた三角屋根と風車が目に入る。

この時は声をかけたのだが留守のようだった。

ここを拠点に反核のロックコンサートも開催されてきたというほど、町外からも注目されている。だた、あさこはうすを中心とする反原発の運動に対して、地元大間の人の反応は冷ややかだ。

原発建設にかかる漁業補償は、町内にある大間漁協と奥戸漁協に対して支払われ、1軒当たりにすると1000万円前後もらった人が多いという。こうした漁師のなかにも原発に異を唱える人がいる。

*漁師仲間の飲食代をJパワーが支払う

長年漁師を続けるAさんは、安全性の確保の面から原発建設に慎重な態度を示してきたところ、かつて同じ漁師仲間に「お前がいるから原発が進まない」と脅されたことがあった。

建設計画が示されてから、漁師仲間が酒を飲んでは会社(Jパワー)の人間を呼んで支払ってもらったり、タクシーチケットを束で会社から受け取り使っていたりしている姿を目の当たりにして違和感を覚えていた。漁師の実情を交えて原発マネーについて彼はこう話す。

「漁師は10年に1度エンジンを交換したり、船を修理したり、魚群探知機を購入したりしなくてはならず、そのために借金をしている人が多い。補償金が入ればそれを返済できるという気持ちがある」

「その一方で、一度に1500万円もの金を手に入れれば、車買ったりパチンコや酒に使ったりしてしまう。これが夫婦で汗水垂らして稼いだ1500万円だったらそんなふうには使えねぇよ。全国に原発がないところはいっぱいあるべ。原発で支えられるような今の生活は便利になっている分カネがかかる」

Aさんは、カネのためにすべき議論もせずに危険性も分からないままに計画が進んできたことに憤る。他の原発建設地と同じように、ここでも原発建設をめぐる民主的な議論が行われる前に、カネの力で、建設の正当性が確保されていった点は否めない。

*津軽海峡波高し

果たして、休止となっている原発建設は再開するのかどうか。結論はどうあれ、安全性や環境面への影響などについて、過去を反省し開かれた議論が地元でできるだろうか。同時に、海峡の向こうと意見を交換することができるだろうか。

それとも、あくまで推進しようとする側と凍結を訴える側は、海峡を挟んで力でぶつかり合うしかないのだろうか。この先、原発という風に吹かれて、津軽海峡の波はさらに高くなりそうだ。

・川井 龍介 Ryusuke Kawai

ジャーナリスト

慶應大学卒。新聞記者などを経て独立。ノンフィクションを中心に著書多数。代表作に「『十九の春』を探して」(講談社)、「122対0の青春」(講談社文庫)。近著に「社会を生きるための教科書」(岩波ジュニア新書)。サンデー毎日で音楽コラム「Music Cafe」を連載中

=========================

◆ 原発の「ごみ」行き場なく/「核半島」六ヶ所村再処理工場/東通原発/大間原発/核燃料 中間貯蔵施設 2011-04-28

中日新聞【特報】2011/4/27Wed.

原発の「ごみ」行き場なく 使用済み核燃料の行方は 中間処理施設 建設中も

福島第1原発の事故では、発電を終えた核燃料が敷地内に置かれている危険性を知った。使用済み核燃料は青森県六ヶ所村の再処理工場の貯蔵施設で受け入れているが満杯に近く、各原発内の貯蔵プールなども余裕がなくなりつつある。一方、この燃料を再びエネルギー源として使う核燃料リサイクルは実現していない。同じ下北半島に建設中の中間貯蔵施設の現場を歩き、原子力政策の限度を考えた。(篠ケ瀬祐司、小国智裕)

まだ肌寒く、フキノトウが顔を出し始めた青森県むつ市関根。使用済み核燃料をいったん貯蔵する中間施設の建設現場付近からは、津軽海峡を挟んで、うっすらと北海道函館市が見える。

昨年8月に着工され、貯蔵建屋は基礎を終え床部分を造る段階だ。大震災で資材は被災地に優先されて本体工事は中断するが、来年7月の稼動開始目標は変わらない。

貯蔵能力は三千㌧。最終的に建屋はもう1棟造られ、最大で計五千㌧を貯蔵する予定だ。同施設を造るのは「リサイクル燃料貯蔵株式会社」で、東京電力と日本原子力発電が出資している。

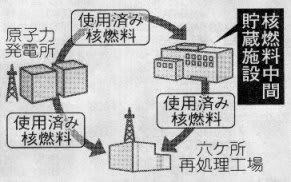

・最長50年保管

使用済み核燃料は、まず発電所内のプールで冷やされる。それから六ヶ所村の再処理工場に送るまでの間、キャスクと呼ばれる金属製容器に入れて、空冷式のこの貯蔵建屋内に保管される。

「中間」とはいえ期間は最長50年間。再処理が滞り、使用済み核燃料がたまり続けたり永久貯蔵化したりしないか。

リサイクル燃料貯蔵社の江村公夫広報渉外部長は「年限や容量などは地元との約束だ」と、予定量や期間以上の貯蔵はないと断言する。

同施設から海まで5百㍍と近いが、周囲に防潮堤は見当たらない。江村氏は「東電の自社評価では、6、3㍍の津波発生可能性を想定。施設は海抜20㍍の場所にあり、防潮堤は必要ない。キャスクは(固定の台から)転落したり、水没したりしても耐えられる」と安全性を強調する。

・背景に交付金

施設はむつ市が誘致した。2000年6月の法改正で、原発敷地外でも使用済み核燃料を貯蔵できるようになった。5ヵ月後、当時の杉山粛(まさし)市長(故人)が東電に対し、市内に立地可能かの調査を依頼。OKが出ると杉山氏は03年の市議会で誘致を正式に表明した。

誘致の背景は、見込まれる巨額の交付金や固定資産税だ。市は破綻寸前で02年度の財政規模が約90億円に達し、累積赤字は約14億円。杉山氏は「財政確保を模索する中で、誘致する考えに至った」と議会で述べた。

財政的な効果はすぐ表れた。03年度に市に入った初期対策交付金は約9億7千万円。10年度決算では、原発関連で約22億3千万円の交付金を受けている。

市は09年にショッピングセンターを改修して現市庁舎に移った。費用総額約27億円のうち13億円以上が東電と日本原電の寄付だった。

下北半島は今、隣の東通村で東通原発、大間町で大間原発が1基ずつ建設中で「核半島」とも呼ばれている。誘致する背景はいずれも同じだ。

再処理工場各原発内プール 容量はほぼ満杯

・「福島の事故後 不安に」青森・むつ市民

中間貯蔵施設をむつ市民はどうみているか。

会社員男性(56)は「地元には特別な産業がない。誘致でカネを引っ張ってくるのは苦渋の選択では」と、誘致に理解を示す。年配の男性も「息子が東北電力の東通原発で働いている。ここらでは自衛隊か原発関連の仕事しか働き口がない」と、施設の建設はやむを得ないとの立場だ。

福島の事故後に考えが変わったという住民もいる。ある商店主は「実は中間貯蔵とはどんなものかよく知らなかった。福島の事故をみて不安になった」と漏らす。

誘致・建設に反対してきた「核の中間貯蔵施設はいらない! 下北の会」の野坂庸子代表は「施設の核燃料を50年後にどうするかについて、事業者は『40年目までに協議する』と言っている。それは子どもたちにツケを回すことではないか」と不信感を募らせている。

原発の使用済み核燃料の行方はどうなっているのか。ウラン燃料は3~4年燃やした後に、使用済み核燃料が残る。その燃え残りのウランや新たに生成されたプルトニウムを再処理し、燃料として原発で再利用するのが「核燃料サイクル」。輸入に頼るウランを有効利用できる上に、核の「ごみ」を大幅に減らせるというメリットがある。

その拠点が日本原燃の再処理工場だ。使用済み核燃料は3年かけて百度以下に冷まして、剪断や溶解、精製してプルトニウムを取り出す。それをウランと混ぜて「MOX燃料」に加工し、既存の原発で燃やすのがプルサーマル発電だ。現在は海外で製造されたMOX燃料が使われている。

ところが、この再処理工場はいまだに稼動していない。1997年の運転開始予定だったが、相次ぐトラブルから延期され、現在は12年10月の運転開始を目指す。

原発54基から出る使用済み核燃料は、使用前のウランの重さで年間約1千㌧。再処理工場の貯蔵施設受け入れ容量は3千㌧なのに対し、既に約2827トンが運び込まれて満杯に近い。

日本原燃は「試験工程の組み直しなども考えながら進めていく必要があるかもしれないが、現時点では、予定通り竣工へ向けて取り組んでいきたい」と説明する。

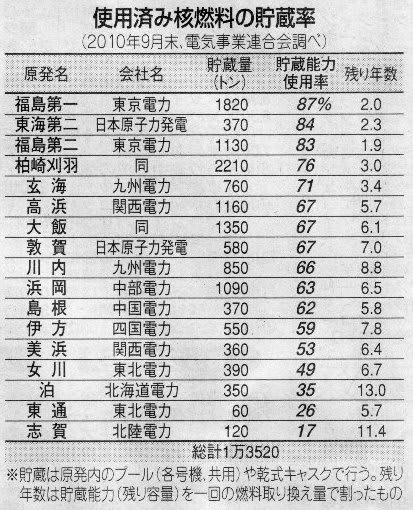

再処理工場が稼動しても処理能力は8百㌧で、2百㌧程度が毎年残ってしまう。一方、各原発の総貯蔵量は昨年9月現在で約1万3千5百20トンに及ぶ。福島第1原発の場合、共用プールや各原子炉建屋の容量2千百トンに対し、千8百20トンが入れられていた。

貯蔵能力使用率を見ると、東電の原発を上位に、その他もあと数年で容量を超えてしまう。貯蔵場所がなければ、ウラン燃料を取り換える事ができず原発は稼動できなくなる恐れもある。

問題はこれだけではない。再処理した後に残る核分裂生成物など高レベル放射能廃棄物の最終処分についてはめどさえ立っていない。液体は特殊なガラスで固め、ステンレス容器に封じ込めて30~50年かけて冷やした後、地下約3百㍍の深さに埋める。だが、最終処分場の建設場所はまったく決まっていない。

フランスや英国に再処理を依頼してきたが、今や自国内処理が原則。最終処分場が必要なことは原発の稼動当初から分かりながらも見切り発車した。原発が「トイレのないマンション」といわれるゆえんだ。原発の是非については、安全性はもちろんだが、最終処分問題も国民的議論を行うときが来ている。

===================

◆ 新日本原発紀行 青森・東通--原発は最果ての貧しい村を潤した/88年以降、総額234億円の交付金 2011-07-23

新日本原発紀行 青森・東通/都会の論理 再考のとき

2011年7月23日Sat.中日新聞

本州の北端、下北半島に東北電力東通(ひがしどおり)原発1号機(青森県東通村)はある。その北隣でことし一月末、東京電力の1号機が着工した。ここから約七百キロ離れた首都圏まで電力を送る計画だ。福島と同じように危険な原発を遠い過疎地に造り、電力の供給を享受する大都会の論理を、見直す考えはないのか。 (小国智宏)

東北電力の1号機は、大震災の発生時に定期検査中だった。現在も運転を再開できないでいる。

その北側で、東京電力の1号機が建設中だったが、工事は中断。造成は終えたものの、建物はこれからで姿形もない。東京電力東通原子力建設所は「福島第1原発の事故の収束に全力を挙げている。工事再開のめどは立っていない」と話す。

*最果てに光

東通村は最果ての貧しい村だった。夏は太平洋から「ヤマセ」と呼ばれる偏東風が吹き、比較的冷涼で濃霧に包まれることも多い。冬は風雪が吹きすさぶ。漁業は盛んだが、周辺海域は海の難所として知られてきた。

1889(明治22)年に村制が敷かれたが、村役場は隣のむつ市に置かれた。広い村内に29の集落が点在し、役場は町中にあったほうが便利だったからだ。

村会議が地域振興の名の下に原発誘致を決議したのは1965年。その後、実際に原発計画が動き出したのは、当時の竹内俊吉知事が70年に「原発20基を誘致する」とぶち上げたのがきっかけだった。

このころ、六ケ所村を中心とした巨大国家プロジェクトの臨海工業開発「むつ小川原開発」が始動。高度経済成長期、首都圏でも電力需要の大幅増が見込まれていた。県は、用地買収や住民交渉も引き受けた。

だが漁業関係者を中心に大きな反対運動が起きる。住民説明会では怒号が飛び交う状態で、漁業補償額などをめぐって知事があっせんに乗りだしたが、まとまらない。漁協内で賛成、反対派がいがみ合い、不穏な空気が流れたこともあった。

電力会社の社員が1軒1軒説得して回り、反対派が切り崩されていったという。白糠漁協の強硬な反対派だった東田貢さんは「結局、国のやること。反対しきれるものではないべ」。補償金と引き換えに、次々と賛成に転じた。東北電力、東京電力と関係6漁協との補償交渉が決着したのは95年。交渉開始から10年以上がたっていた。

東通原発には、東北電力が2基、東京電力が2基の計4基を計画。東北電力1号機が営業運転を始めたのは2005年。村会議の誘致決議から、ちょうど40年だった。

原発は確かに東通村を潤した。88年、村内に悲願の村役場庁舎が完成。周囲には真新しい「箱モノ」が立ち並ぶ。豪華な小中学校、体育館、医療福祉施設・・・。建設費の大半を電源立地交付金で賄う。人口約7千3百人の村には同年以降、総額234億円の交付金が支出された。

社会保険労務士の男性は「電力さんがあるから成り立っている商売も多い。地元では反対している人なんていないよ」と投げやりに話した。

*再稼働 不透明に

「事故が起きたら、どうやって逃げるのか」「国や県は事業者寄りではないか」

12日、むつ市で開かれた原子力関連施設に関する県民説明会。参加した住民から安全性に対する不安の声が相次いだ。(略)

東北電力の1号機は、3月21日の大震災の停電で外部電源を断たれたが、非常用ディーゼル発電の稼働で切り抜けた。

ところが、4月7日の大規模な余震による2度目の停電では一時、全電源を失いかねなかった。

運転を停止しても、使用済み核燃料プールは冷却し続ける必要がある。余震時は、下北半島に送電する東北電力上北変電所も被害を受けた。同1号機の非常用発電機は3台あるが、2台は分解点検中で、残り1台だけが稼働。この1台も翌8日午後にはトラブルで停止s他。幸いそれまでに外部電源が復旧したため難を逃れたが、まさに綱渡りだった。(略)

下北半島には電源開発の大間原発も建設中。核燃料サイクル施設も集積するなど、県民には国の原子力政策に協力してきたという思いがある。

原子力関連施設の受け入れを進めてきた三村申吾知事は、6月の知事選で安全性を高めることを強調し、3選を果たした。県独自に安全性を検証する専門家による第3者委員会を設置した。

*戸惑う地元

第3者委員会や県民説明会について、反原発派などから「再稼働ありきでは」といった疑念の声が上がり、県民の不安感も高まっている。加えて菅政権が定期検査中の原発のストレステスト実施を表明。東北電力の1号機は8月にも再稼働とみられたが、先行きは不透明になった。

東通村の越善靖村長は「地元は混乱している。政府の政策に一貫性がない」と批判。三村知事は菅政権に強い不満を示しながらも「住民説明会などの意見を踏まえ、総合的に判断する」と繰り返すばかりだ。

東通村の酒類販売業の男性(82)は「なんで賛成したんかな。今になってみると、原発は怖い」。白糠漁協で反対運動をしてきた東田さんも「原発も人間が動かす機械である限り、いつかは事故が起きる」と心配する。

核燃料サイクルに反対する「核燃料サイクル阻止1万人訴訟原告団>代表の浅石紘爾弁護士は「住民説明会では明らかに不安を訴える人が増えている。これで知事は性急な結論は出せなくなったはずだ」と指摘。 そして工事が中断している東京電力の1号機について訴える。「原発の新設、増設を地元をはじめ国民は認めないだろう。東京電力はまだ着工したばかりなのだから、このまま中止するのが当然だ」

===============

◆ 新日本原発紀行 青森・大間/電源三法交付金は約67億円/固定資産税収は15年度から16年間で440億円 2011-06-11

◆ 新日本原発紀行 茨城・東海村/これだけ原発関連施設が集まっているのは政策、国家の意思/でも、脱原発志向 2011-07-16

◆ 新日本原発紀行 鹿児島・川内/温排水による海水温上昇/塩素の垂れ流し/磯焼け 2011-05-22

◆ 新日本原発紀行 宮城・女川 町の歳入は今も、電源交付金や固定資産税など原発関連で5割近くを占める 2011-07-07

◆ 巨額税金で後押し【原子力予算】/原発支える埋蔵金/原発マネー 「地元対策費」 霊柩車など“麻薬” 2011-08-15

◆ 「原子力」天下り 結ぶ 「原子力村」霞が関一帯に密集 2011-07-16