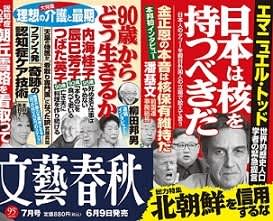

文藝春秋(平成三十年7月号) 2018年7月1日 発行

p94~

【総力特集】北朝鮮を信用するな

日本人のタブーを親日外国人の立場で敢えて言う 世界的歴史人口学者の緊急提言

日本は核を持つべきだ

エマニュエル・トッド 歴史人口学者

十年ぶりの南北首脳会談の実現、米朝首脳会談開催をめぐる両者の応酬、イスラエルの米大使館のエルサレムへの移転など、この数ヶ月間、世界は目まぐるしく動いている。ソ連崩壊、米国発金融危機、アラブの春、英国EU離脱、トランプ当選などを次々に「予言」し、これまで世界の転換期を見極めてきたエマニュエル・トッドは、今の世界をどう見ているのか。そして日本に何を提言するのか。「現代世界最高の知性」が、現在進行形の歴史を読み解く。

(前段略)

p96

国内の分断が深刻なのは、米国の方です。共和党と民主党で二分されていて、それぞれが「2つのアメリカ」を代表しています。共和党が主に高等教育を受けていない白人を代表し、民主党が主に高学歴の白人とマイノリティであるヒスパニックと黒人を代表し、国内が完全に二極化されているのです。ニューヨークタイムズやワシントンポストを読むエスタブリッシュメントや、シリコンバレーの高学歴富裕層は、いまだトランプの当選を認めていません。その結果、現在の米国にはには、「トランプ大統領を中心とする勢力」と「トランプを認めない高学歴エリートの勢力」の2つの権力が存在しています。アメリカは、いわば「2つの脳」を持っているも同然で、一種の「分裂症」に陥っているのです。

問題はここからです。大統領就任以来、米国のエスタブリッシュメントがトランプを大統領として認めたのは、1年前のシベリアへのミサイル攻撃のような軍事行動など、外交で強硬姿勢に出たときなのです。その顕著な例が今年5月8日に表明された米国によるイラン核合意破棄です。

イラン核合意とは、オバマ政権時代の2015年7月に、ウラン濃縮などの核開発活動を制限するために、米英仏独中露およびEUとイランとの間で結ばれたもので、その見返りに米欧などは金融制裁やイラン産原油の取引制限などを解除しました。この合意をイランは順守し、その後、欧州との経済協力も深まっていたのですが---その意味で合意破棄は欧州の経済的利害を直接損なうもので欧州と米国の離反のきっかけになり得ます---、米国は、一方的にこの合意から離脱し、「最高レベルの経済制裁を科す」ことを表明したのです。

これは世界にとって最悪の選択で、狂った行動と言えますが、私には一種の「啓示」の役割も果たしました。これによって事の本質が見えてきたのです。

「イラン核合意破棄」から見えるもの

国内の反トランプ勢力も、イラン核合意の破棄を支持しています。つまり、対外強硬姿勢において、「2つのアメリカ」が1つになっているのです。これは、トランプ個人の問題ではなく、今日の米国のシステムとしての問題です。ですから、この合意の破棄は、「トランプの選択」(p97~)というより「分裂したアメリカの病的選択」と捉えなければいけません。この意味において、イラン核合意破棄は、私にとって1つの啓示だったのです。

大統領選で敗北しましたが、ヒラリー・クリントンが代表していたのは、「帝国としてのアメリカ」「グローバリズムのアメリカ」「自由貿易のアメリカ」でした。トランプの方は、「孤立主義のアメリカ」「アメリカ・ファースト」「保護貿易のアメリカ」でした。2人の主張は、激しく対立していますが、いわば同じアメリカ・ナショナリズムの2つのヴァージョンと考えることもできます。

この2つのヴァージョンは、言い換えれば、エリート主義(エスタブリッシュメント)とポピュリズム(トランプ支持層)で、国内では融合できなくとも、外に向かって攻撃的に出ていく際には融合できる。これは、「前方へ向かっての逃亡」というか、前へ走ることによって眼前の問題を解消するような振る舞いで、恣意的で冒険的な外交政策が、「2つのアメリカ」という分裂を解消するソリューションになってしまっているのです。これによって内部対立を緩和できる米国はいいかもしれませんが、同盟国や世界にとっては厄災でしかありません。

内部対立の外部転嫁という問題は軽く見てはいけません。(中略)

p98

米朝交渉は茶番劇にしかならない

こうした米国のあり方が原因となって、世界各地で不確実性が増しています。東アジア情勢も同様です。(中略)

しかしそれも、米国のイラン核合意破棄のニュースが流れるまでのことでした。

まず、「イランには攻撃的な態度に出る一方で、北朝鮮とは歩み寄って交渉し、そうやって米国はバランスを取っている」という見方は、この問題を分析する際にありがちな誤りです。

米国は、核兵器を持った相手(北朝鮮)とか交渉し、核兵器を諦めた相手(イラン)には攻撃的に出ている。ここから得られる教訓は何か。米国は、核保有国には威圧的な態度に出るというわけで、「米国と平和的交渉をしたいならば、核兵器を持った方がいい」というメッセージを全世界に向かって発しているも同然です。米国は、核拡散を奨励する外交を展開しているわけです。

さらにイラン核合意破棄は、意図せずとも、北朝鮮にはこれ以上ないほど直接的なメッセージになって伝わります。

(p99~)イランは合意を順守していたのに、米国はそれを一方的に破棄した。この様子では、米国の言うことは信用できない、と。5月中旬に北朝鮮が米国への批判を強めると、トランプは「中国の影響だろう」と発言しましたが、事の本質は、米国によるイラン核合意破棄にこそあります。イランの核問題と北朝鮮の核問題は、直接リンクしているのです。6月12日に首脳会談を開催するとの発表後に、北朝鮮の高官が「改めて考慮せざるを得ない」と最初に発言したのは、5月16日のことで、5月8日のイラン核合意破棄の直後のことでした。

地政学において重要なのは、相手をバカだと思ってはいけない、ということです。もし北朝鮮の指導者がバカでなければ、イランへの対応を見て、米国を決して信用しないでしょう。(中略)

そうなると、見通せる範囲内での未来において、東アジアには、中国と北朝鮮の2つの核保有国が存在することになります。核を持たない日本は、2つの核保有国に隣接することになるのです。

このように言うと、すぐに「日本は米国の核の傘に守られている」と思われるかもしれませんが、私が問いたいのは、本当にそう言えるのか、ということです。

通常兵器による脅威については、日本は米国に保護されていると言えるでしょう。しかし、核兵器は別次元の存在です。先ずその点を理解しなければなりません。

米国の核の傘は存在しない

私の母国フランスは、核兵器を保有し、抑止論を突き詰めた国ですが、抑止論では、究極、核は純粋に個別的な自己防衛のためにある、ということになります。つまり、自国を保護する以外には用途がないのです。核は例外的な兵器で、これを使用する場合のリスクは極大です。ゆえに、核を自国防衛以外のために使うことはあり得ません。例えば、中国や北朝鮮に米国本土を核攻撃できる能力があるかぎりは、米国が、自国の核を使って日本を護ることは絶対にあり得ない。米国本土を狙う能力を相手が持っている場合には、残念ながらそのようにしかならないのです。フランスも、極大のリスクを伴う核を、例えばドイツのために使うことはあり得ません。

(p100~)要するに、「米国の核の傘」はフィクションにすぎず、実は存在しないのです。(中略)

そこで私は、改めて日本が核兵器を保有することの意味を考えました。日本の核は、東アジア世界に、均衡と安定と平和をもたらすのではないか、と。ヒロシマとナガサキの悲劇は、世界で米国だけが唯一の核保有国であった時に起こりました。核の不均衡は、それ自体、国際関係の不安定化を招くのです。このままいけば、東アジアにおいて、既存の核保有国である中国に加えて、北朝鮮までが核保有国になってしまう。これはあまりにおかしい。

(p101)こう考えると、もはや日本が核保有を検討しないということはあり得ない、と私は思うのです。

ヒロシマとナガサキが日本の方々にとって何を意味するかについては認識しているつもりです。初来日した際、真っ先に訪れたのは広島でした。日本において核の問題が非常に特殊でセンシブルだということも承知しています。にもかかわらず私が日本の核保有に言及するのは、不真面目に極論を弄んでいるだけだと思われるかもしれませんが、決してそうではありません。日本の一部の人々が頭で考えてはいても、声高には言えない、はっきりは言えないことを、外国人の立場、親日家のフランス人の立場から敢えて申し上げてみようとしているのです。

核とは戦争を不可能にするもの

重要なのは、核とは何ぞや、核を持つとはどういうことかということです。(中略)

第二次大戦以降、欧州で大きな戦争が起こっていないのも、核の存在のおかげです。ここ十年来、英国、フランス、ドイツ、スウェーデンといった欧州の主要国のエリート層に、反ロシア、ロシア嫌い、ロシア恐怖症が拡がっています。この根拠なき「ロシア恐怖症」は、欧州自身が、今どこにいて、これからどこに向かっているか(p102~)を見失っている証左にすぎないのですが、あちこちで不必要な緊張をもたらしています。(中略)

ロシアは、数年前に、核兵器に関する新ドクトリンを打ち出しました。それは、ロシア国家の存在が軍事的に脅かされる場合には、ロシアを脅かす側、つまり欧州や米国の側が通常兵器を用いていても、それに対抗するために戦術核を使うというものです。これは、西側メディアでは、ロシアの攻撃性や拡張主義の現れと受けとめられましたが、この新ドクトリンによって、欧米との通常兵器の戦争が抑止されていると言えます。

西側の「ロシア恐怖症」の主張とは反対に、ロシアの対外政策は、拡張的ではなく---人口は約1億4千万人で、すでに広大すぎる領土の保全だけで手一杯です---、理性的な戦略に基づいています。ウクライナ問題でも、シリア問題でも、安定した軍事力を背景に行動していますが、米国とは対照的に一定の抑制が利いていて、軍事大国ロシアの存在は、今日、世界の均衡に寄与しています。だからこそ、日米同盟を基軸にしつつも、日本は自らの安全保障をロシアとの連携で補完すべきなのです。

中露とどう対するか?

ただ、想像力のないフランス人とは思われたくないので付言しますと、日露戦争という西洋諸国と初めて戦った戦争で、勝利しつつも、日本が経済的にも精神的にも多大な犠牲を払ったことは承知しています。また第二次世界大戦末期に、中立条約を結んでいたはずのソ連が突如参戦し、北方領土が奪われたことも承知しています。しかし「歴史」や「価値観」や「感情」に囚われすぎると、地政学的真実は見えてきません。資源エネルギーの面でも、安全保障の面でも、日露の接近が合理的であるのは明らかです。安倍首相の対露外交は理に適っています。(中略)

p103~

(前段・中段略)

米国と世界が不安定化するなかで、安全保障問題は、核保有の是非も含めて、日本にとって今後、死活問題となるでしょう。それにしても、最後に申し上げたいことがあります。国家が思い切って積極的な少子化対策を打つこと、出生率を上げるための社会制度を整えることこそ、安全保障政策以上に、日本の存亡に直結する最優先課題だということです。

*文藝春秋7月号から、心に残った部分、書き写し(=来栖)

------------------

〈来栖の独白 2018.6.12 Tue〉

本日、シンガポールにおいて米朝会談が行われている。

思いつくまま、述べてみたい。

私は、日本は核保有していないけれども、原発で代替されるから大丈夫だろうと思っていた。しかし、上記事を読み、考えを修正せざるを得ないと思い知らされた。

安倍ちゃんは小まめにプーチン氏との会談の機会を作ってきた。これはもっと評価されて良い。プーチンは、オバマを見下しているが、「安倍総理はなかなかにしたたかで、見どころのある保守政治家」だと評価している。

防衛・安全保障(生き残りの戦い)とは、真剣な駆け引きであり、力だ。「憲法9条が日本を守る」などと絵空事を言っていては家族・わが子(国家国民)を守れはしない。

最後に

>国家が思い切って積極的な少子化対策を打つこと、出生率を上げるための社会制度を整えることこそ、安全保障政策以上に、日本の存亡に直結する最優先課題だということです。

との指摘。トッド氏の良識を十二分に表していて感服とともに、心を温められた。

――――――――――――――――――――――――

◇ [原発保有国の語られざる本音/多くの国は本音の部分では核兵器を持ちたいと思っているようであり]川島博之 2011.5.10

(抜粋)

ある国が原発を所有する理由を明確に知ることは難しい。その国の人に聞いても、明確な答えは返ってこないと思う。しかし、原発を持っている国名を列記すると、その理由がおぼろげながら見えてくる。原発は国家の安全保障政策に関係している。

原子力による発電は原子力の平和利用であるが、ウランを燃焼させることにより生じるプルトニウムは原子爆弾の原料になる。また、原発を製造しそれを維持する技術は、原爆を製造する技術につながる。原発を持っている国は、何かの際に短時間で原爆を作ることができるのである。

北朝鮮が原爆の所有にこだわり、それを手にした結果、米国に対して強い立場で交渉できる。この事実は広く知られている。そのために、イランも原爆を欲しがっている。

米国が主導する世界では、世界の警察官である国連の常任理事国以外は核兵器を所有してはいけないことになっている。それ以外の国が原爆を持つことは、警察官以外が拳銃を持つようなものであり、厳しく制限されている。

しかし、各国の利害が複雑にぶつかり合う世界では、金正日が米国に強気に出ることができるように、核兵器を持っていることは外交上で有利に働くと考えられている。

多くの国は、本音の部分では核兵器を持ちたいと思っているようであり、原発保有国のリストと発電量を見ていると、その思いの強さが伝わってくる。

*フランスが原発大国でイギリスの原発が小規模な理由

日本では、フランスが原発大国であることはよく報じられるが、その理由が語られることはない。フランスが原発に舵を切ったのは、地球環境問題がやかましく言われるようになった1990年代以前のことである。フランスはCO2を排出しない発電方法として原発を選んだわけではないのである。

それには、西側にいながら米国と一線を画したいと考えるドゴール以来の外交方針が関連していると考えるべきであろう。同様の思いは、国防に関心が深いスウェーデンやスイスにも共通する。また、フィンランドは常にソ連の脅威にさらされてきた。

そう考えると、西側の中でもイギリスの原発発電量がスウェーデンよりも少なく、フランスの約1割に過ぎないことがよく理解できよう。イギリスの外交方針が米国と大きく異なることは多くない。原子力の力を誇示して、ことさらに米国と一線を画す必要はないのである。

韓国に原発が多いことも理解できる。米国が作り出す安全保障体制の中で原爆を持つことは許されないが、北朝鮮が持っている以上、何かの際に原爆を作りたいと考えている。

その思いは台湾も同じである。旧共産圏に属する小国が、多少のリスクに目をつぶって原発を保持し続ける理由もそこにある。東西の谷間に埋もれるなかで、少しでもその存在感を誇示したいと思っているのだ。

*「絶対安全」とは言えない原発の所有を国民にどう説明するか

このような力の外交の一助として原発を位置づけるという考え方は、多くの国で国民にそれなりの理解を得ているようだ。だから、フランスや韓国や台湾、ましてパキスタンで反原発のデモが繰り返されることはない。

しかし、日本、ドイツ、イタリアではそのような考え方は国民のコンセンサスとはなり難い。言うまでもなく、この3国は第2次世界大戦の敗戦国であり、多くの国民は力による外交を毛嫌いしている。そのために、原発の所持を安全保障の観点から国民に説明することが難しくなっている。

この3国では原発所持の理由を、経済性や絶対安全であるとする観点から説明することになる。しかし、それだけでは、使用済み燃料の最終処理に多額の費用を要し、また、福島の事故で明らかになったように、絶対安全とは言えない原発の所有を国民に説明することはできない。

イタリアはチェルノブイリ原発事故の後に国民投票を行い、原発を廃止した。また、ドイツも緑の党などが強く反対するために、福島の事故を受けて、原発の保有が大きな岐路に立たされている。

ここに述べたことを文書などで裏付けることは難しい。しかし、原発の保有国リストや発電量を見ていると、自然な形で、ここに述べたようなことが見えてくる。世界から見れば、日本の原子力政策も潜在核保有力の誇示に見えていることであろう。

これまで、日本における原発に関する議論は、意識的かどうかは分からないが、本稿に述べた視点を無視してきた。

しかし、原発の経済性と安全性の議論だけでは、なぜ、原発を持たなければならないのかを十分に議論することはできない。福島の事故を受けて、今後のエネルギー政策を考える際には、ぜひ、タブーを取り除いて議論すべきであろう。

戦後66年が経過しようとしている。少子高齢化も進行している。そろそろ、老成した議論を始めてもよいのではないであろうか。

---------------------------

◇ 日本が核兵器6000発分のプルトニウム保持を許されている理由/高速増殖炉もんじゅ 安全上の重要度分類に誤り

(抜粋)

日本が主権を回復した1950年代、第五福竜丸の被曝事件による反核・反米感情の増幅を怖れ「原子力の平和利用」をアピールしたい米国と、エネルギー資源を求める日本の利害が一致。1955年に米国が日本に研究炉と濃縮ウランを供与する「日米原子力協力協定」が結ばれた。

この頃から日本の原子力政策は、使用済み核燃料を再処理し、取り出したプルトニウムとウランを再利用する「核燃料サイクル」を根幹としてきた。プルトニウムは核兵器に転用できる。そのため、1968年、民間に原発事業の門戸を開く目的で日米協定を改定した際、日本が米国産の核燃料を原発で燃やし、その後に出る使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを生成するには「米国の同意が必要」と定められた。これ以降、日本の原子力政策の根幹部分で「生殺与奪の権」を米国が握るようになった。

1974年、インドが「平和的核爆発」と称して核実験を行ったことで、「原子力平和利用」の死角を痛感した米国は、以後、核不拡散政策を大幅に強化し、民間レベルでの再処理事業に否定的態度を取り始める。この米国の新方針は、茨城県東海村に建設した再処理工場を稼働させようとしていた日本の政策と真正面からぶつかった。

こうした経緯を踏まえ、日本は1980年代に日米協定の改定交渉を進め、対米自立を図る。その結果、1988年発効の現在の日米原子力協定では日本に「包括的事前同意」が付与され、再処理のつど米国の同意を得る必要はなくなった。

しかし、したたかな米国は「拒否権」を決して手放さなかった。日本が核兵器不拡散条約(NPT)を脱退もしくは日米同盟を破棄すれば、即座に日本の再処理事業を止められるルールを協定に盛り込んだのだ。

非核保有国で唯一、日本だけが商業規模の再処理を行っている。そんな「特権」を米国が認めたのは、日本を従順な同盟国、いわゆる“あんぱい”とみなしているからだ。米国の「核の傘」に自国の安全保障を委ねる日本が盟主に逆らい、プルトニウムを転用して核武装するはずがない米国はそう判断しつつも、万が一に備え、拒否権を保持することで予防線を張った。

現在、47.8トンに達する日本のプルトニウムは核兵器6000発分に相当し、それは米国にとって核不拡散・セキュリティー上の重大な問題だ。それゆえ、日本の原子力政策に対する盟主の統制と干渉は続く。

1988年発効の日米原子力協定は有効期間が30年。2018年7月以降は、いずれかの国が事前に通告することで終了できるが、日米とも現状維持を望んでいる。盟主による日本の原子力政策の統制は当面続くだろう。

.........