(承前)

(注)

(注1)むりやり殉死させられる風習があったかについて必ず引かれる文献に、垂仁紀以外に3つある。魏志倭人伝の「卑弥呼以て死す。大きに冢を作る。径百余歩、徇葬する者、奴婢百余人。」、崇神記の「次に、倭日子命(やまとひこのみこと)。此の王(みこ)の時に、始めて陵(はか)に人垣(ひとがき)を立てき。」、孝徳紀大化二年三月のいわゆる薄葬令記事の、「凡そ人死亡(し)ぬる時に、若しは自(おのれ)を経(わな)きて殉(したが)ひ、或いは人を絞(くび)りて殉はしめ、強ちに亡人(しにたるひと)の馬を殉はしめ、或いは亡人の為に宝を墓に蔵(をさ)め、或いは亡人の為に、髪を断(き)り股を刺して謂う誄(しのびこと)す。此の如き旧俗(ふるきしわざ)、一(もはら)に皆悉く断(や)めよ。」とある。

平林2000.は、埴輪棺と殉死、殉葬との関連を見出して、垂仁紀の埴輪起源話の記述基盤にしようと試みている。

(注2)和名抄に、「山陵〈埴輪附〉 日本紀私記に云はく、山陵〈美佐々岐(みさざき)〉の埴輪〈波邇和(はにわ)〉は、山陵の縁辺に埴人形を作り車輪の如く立つ者也といふ。」、釈日本紀に、「師説、山陵乃女久利(めぐり)尓(に)作二埴人形乎(を)一、立レ如二車輪一。故云。」とある。河村秀根・益根の書紀集解には、「釈ニ曰私記ニ曰師説山陵ノ周界作二埴ノ人形ヲ一平立如二車輪ノ一故謂二埴輪ト一」(国会図書館デジタルコレクション(http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1219485)(144/220))とある。「車輪の如く」という形容でスポークがどこに当たるのか、筆者にはいまひとつピンと来ない。後円部の盛り上がりを轂に見立てたということであろうか。

(注3)新編全集本に、「ハニ(埴で作ったもの)のワ(わがねたもの)で、円筒形のものを称したのが正しかろう。」(①326頁頭注)とある。言葉は一義から成り立っていると考えたがっているのであろうか。その傾向は近代の合理思想の弊害であろう。

(注4)たとえば、高橋2017.に、「円筒埴輪はもともと器台に由来する土管状の埴輪を多数配列することによって、古墳を荘厳(しょうごん)し、かつその視覚的効果により、神社の玉垣のように内部の神聖さを寄り来るものから護ることが期待されていた。数本に一本の割合で挿入される朝顔形埴輪は、器台に壺を載せた弥生時代以来の共食儀礼の形骸化とみることもできるが、寄り来る邪悪なものに対して饗応し、送り返す意思表示とみることも可能である。ただし、それは初期の記憶であり、ほどなくして、アクセントとして普通円筒埴輪数本に一本の朝顔形埴輪を挟むという配置が定式化した。」(98~99頁)とある。

(注5)新編全集本に、「埴輪は、立てるので「立物」という。墳墓(他界・異郷)の境界を目立たせるための標識である。それが忘れられ、殉死の代りに立てるという説話になるのは、土師氏の祖先顕彰によるもので、古墳時代以後に成立した伝承である。」(①326頁頭注)とある。考古学が言うのならまだしも、上代文学でこのように解釈されていることは嘆かわしい。柵形埴輪というのもあり、また、標識にならもっと細い棒、ないしは瑞垣に見られるような板状の形象埴輪にも具現化されているものにすると思う。域(めぐり)に円筒埴輪を置いた点について説明はない。「忘れられ」たのなら、昔どうだったのか誰にわかろうか。今日流通している考古学的見解をあげる。若狭2009.に次のようにある。

[垂仁紀の埴輪由来譚]は有名な説話で、知っている人も多いだろう。しかし研究の成果によると、人物埴輪や馬形埴輪は、埴輪の中で最も遅く登場することが明らかだ。さらに日本では、古墳周囲で殉死の痕跡が発掘されることはほとんどない。つまり……[垂仁紀]の伝承は、土師(はじ)氏(当時土器製作や陵墓の建設、さらには天皇の葬儀をつかさどっていた氏族)の祖先野見宿禰を称える話として創作されたものだと考えられる。ところで、『日本書紀』が編集された奈良時代初期は、埴輪の廃止時期(600年前後)からおよそ100年後にあたる。……[垂仁紀]の創作話が正史に挿入されたのは、埴輪が本来有していた意味がこの頃までにすっかり忘却されてしまったことをよく示している。(12頁)

国文学側の見解をあげる。寺川眞知夫「野見宿禰の埴輪創出伝承」『万葉古代学研究所年報』第7号(2009年3月)に、土師氏が、儒教の葬儀にかかわる思想、特に礼記を学んで、埴輪の創出実情を知らないままに理念的な祖先功業伝承を作りあげ、国史編纂者はその氏族伝承を利用して、垂仁天皇の「仁」を説きうる伝承へと結実させたのであろうとする。この議論はまともではない。土師氏は、文字を学んで礼記を習熟する暇があったら粘土を捏ねていなければならなかったであろう。また、日本書紀編纂者は、その漢籍引用力をもってすれば、相撲取りなのか窯元なのか知れない人物を持ち出さなくて何でも作れたのではないか。垂仁天皇という漢風諡号は、後に名づけられたものである。

このように、この埴輪命名譚について、後の時代に創作された説話であるとする見解ばかり見られる。土師氏の始祖である野見宿禰を顕彰するために土師氏が考えたものが、ヤマト王権の歴史書のなかに組み込まれたのであるというのである。記紀には、ひとつの説話が終わったところに、○○は△△の始祖也、というように、時には割注形式で付記されることがしばしばある。それを逆算して、△△氏が○○を持ち上げた話をでっち上げてお上に申し上げ、それが史書に反映されていると考えられている。ずいぶんアクロバティックな読み方である。筆者はそうは考えない。○○という言葉(音)は△△という言葉(音)と洒落として関連すると面白がられて、ならば○○の始祖は△△であるということに定めることとし、その言葉(音)に関係する仕事を朝廷で担ってもらおうではないか、どうだろうかという話になって、いいでしょうと応諾した結果、それが継続し職掌となったと考える。万葉集に、大伴氏が軍事力を誇示する歌が載っているが、何のことはない、オホトモ(大伴)→トモ(鞆)、弓を射る時に左手にはめる防具のことを言っている。その洒落だけでそう自負している。それが無文字時代の「名に負う」氏姓の誇りであり誉れであった。

続日本紀・天応元年六月条に、土師氏が改姓を申し出て菅原氏になったとする記事が載る。垂仁紀の野見宿禰の埴輪譚から説き起こされ、どうにも葬式ばかり担当するのは嫌になったというのである。わかったとお上は了承している。今日でも、下の名前に時代にそぐわないものがあった場合、裁判所に申し出て認められれば変更することができる。そういうレベルの話なのだから、理屈をこねまわして祖先を良く見せかけ、自分たちの地位を確かならしめようとした御託であるとは考えられない。後代に作られた祖先説話であるとすることもできない。土師氏が、自分たちの祖先は相撲と埴輪で有名な野見宿禰だと自慢する話を作って喧伝したのなら、挙句の果てに改姓を申請しても認められないであろう。名前とは呼ばれるものである。そう呼ばれたに過ぎない。ところが、無文字文化の言霊信仰のもとでは、言葉こそが大事で、事柄と同じにならないと訳が分からなくなってしまう。だから、言葉どおりに行動してもらうこととした。それが無文字文化の秩序である。

(注6)陵墓調査室1992.参照。

(注7)犬木2017.に、「特殊器台の外面に線刻された弧帯文が主文様(図文)、その隙間に穿(うが)たれた透孔(すかしあな)が副次文様(地文)であるが、「円筒埴輪」化の過程で弧帯文は消失し、透孔のみが残存する。これは図文と地文の反転―すなわち副次文様であった透孔が主文様化したことを意味している。」(101頁)とある。なぜ、図と地の反転が起こったかについて、説得力のある考察を見ない。

(注8)実際がどうであったかはもはや五里霧中のことである。話に仕立てたことが書いてある。

(注9)言葉の定義が実は言葉の体系から逃れられないといった議論につながるが、詳細については言語哲学を参照されたい。垂仁紀のこの記述が誤りであるとの憶説は、日本書紀という文献資料がどういうものであるか、それはヤマトコトバとは何かについてと等価なことと考えるが、その点に思いを致していないことからくる謬説である。

(注10)馬形埴輪の造形は、足を四本にきちんと作っている。家形埴輪の場合も、特に台座を作るわけではないことがある。この点について、カタシ(片足)に当たらないではないかと批判されると困ってしまう。とはいえ、挂甲の武人像は、立っている2本足の下に台座の輪1つを拵えて支えられている。巫女像や琴弾き像では、椅子に腰掛けた状態ながら下に台座の輪1つになっている。蓋形や楯形でも、輪1つの台座がついている。馬形埴輪でも4本の足は輪に作られている。

(埴輪の犬の組み立て、東博ハンズオンコーナー品)

(埴輪の犬の組み立て、東博ハンズオンコーナー品)

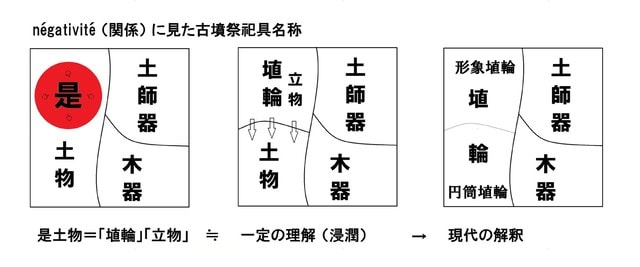

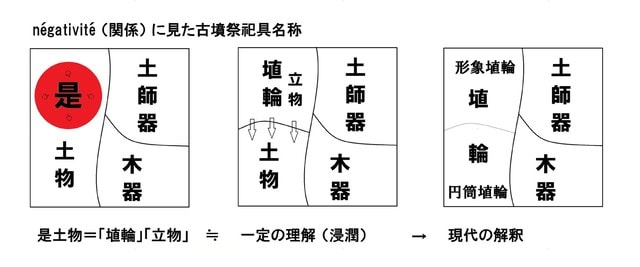

(注11)丸山1981.に、「《chien(犬)》という語は、《loup(狼)》なる語が存在しない限り、狼をも指すであろう。このように、語は体系に依存している。孤立した記号というものはないのである。」(96頁)という有名な例示がある。言葉とは、箱の中に入っている饅頭に類するものではなく、圧搾空気の入った風船のようなものであるという議論である。本稿における「埴輪」という名称の発現と現代の取り違えについて、丸山1981.を参考に試みに図を作成して理解の便にする。

(注12)李2002.のあげている万葉集歌については、筆者の判断で表記を整えた。

井手1995.には、「「そ(の)」が国語の中にしきりに用いられるようになったのは、漢文訓読の影響であったと考えられる。……漢文中に多く用いられた、領位に立つ絶対指示的な承前詞「其」やそれに類する助字を、即字的に「そ(の)」と訓読したことに起因する。そして、その訓読語「そ(の)」は、いわば承前代表詞ともいうべき絶対指示的な指示詞であって、コ・ソ・ア・ドの体系に基づいた相対的な関係指示性を逸脱したニュートラルな指示詞であると考えられる。」(112頁)とある。

白川1995.には、「金文では……其はむしろ抑揚の「其(それ)」に用いる。」(432頁)とある。

(注13)「所謂野見宿禰」については、拙稿「大物主神の御前を翳(さしば)で祭れ 其の一」参照。

(注14)足利1996.に、「野と呼ばれるのは、比較的平らな地形なのですが、小高いところのため、水がかりが悪く、耕地にすること、特に水田を開くことが困難で、そのため雑木林や竹林になっていたところが多いようです。しかし必ずしも小高いところに限らず、川が合流する付近の広大な低湿地も、未開拓で鳥や小動物が多かったためか、野として歴史にあらわれることがあります。」(217頁)とある。

(注15)たとえば、「乃ち采女を喚(め)し集へて、衣裙(きぬも)を脱ぎて著犢鼻(たふさき)して、露なる所に相撲(すまひ)とらしむ。」(雄略紀十三年九月)と、女相撲の例がある。

(注16)紀には、「諸の隼人等、今に至るまで天皇の宮墻(みかき)の傍(もと)を離れず、吠ゆる狗に代りて事(つか)へ奉る者なり。」(神代紀第十段一書第二)、延喜式には、「凡そ今来の隼人、大衣(おほきぬ)をして吠え習はしむ。左、本声を発し、右、末声を発す。惣じて大声十遍、小声一遍。訖りて一人更に細声を発すること二遍なり。」(隼人式・習吠条)とある。

(注17)西本2008.。家畜のイヌと野生のオオカミとは、大きさがまるで違っていたとされている。

(注18)敏達天皇の殯宮(もがりのみや)の警護に当たっているところに、敏達紀では「隼人」、用明紀では「兵衛(つはものとねり)」とある。江戸時代の小姓のように、身のまわりの世話をするのと警備をするのと両方の役目に同じ名称が付けられているらしい。令制では、大同三年、改組されていったん衛門府に統合され、すぐに復置して兵部省のもとに移管されている。

この隼人の小姓的役割は、紀に、「舎人(とねり)」、「左右(もとこひと)」などと表されている。垂仁紀二十八年十一月条に殉死者とされている「近習者(ちかくつかへまつりしひと)」に当たると考えられる。本稿で述べた「埴輪」や「立物」の命名譚とは別に、すなわち、「人・馬及種種物形」以外の、今日いわゆる円筒埴輪に属するものが、この「近習者」を造作した“形象”なのではないかと筆者はひそかに推測している。古墳をバリケード状に囲い守って楯のようになっているのは、鰭付きのものも含めて言い当てているようである。それを当初、ヤマトコトバに「埴輪」や「立物」と言っておらず、形象埴輪の出現によってその台座を作成することを通して「輪」であることが発見され、「立」てるものであることが確認され、そのように自覚せられて名がつけられたと考える。

(注19)記には、「天之菩卑能命」、「天菩比命」とあって同じような役目を果たしている。垂仁記に「土師部」を置いたとするが、始祖の記述はない。本居宣長・古事記伝に、「天之菩卑能命(アメノホヒノミコト)、……菩(ホ)は大(オホ)なり、卑(ヒ)は美(ミ)と通ひて、その美(ミ)は……[尊称の]耳(ミミ)の略なり、」(国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920805(185/600))とある。

(注20)考古学は事物から出発する。出土品から考えをめぐらす。出土しないものに関しては、考察の対象とされ得ない。考古学の用語には、延喜式などの文献や有職故実に基づくものも見られるが、ヤマトコトバをそのままにとり入れるわけではなく、漢語の熟語で表そうとする傾向が強い。概念規定に正確さを期すためであるといえば格好がいいが、科学的であろうとすることは対象としてしか見ないということである。代表例として「古墳」という語を例にあげると、当たり前の話であるが、同時代の墳墓のことを古墳とは言わない。日本書紀の傍訓から何と呼んでいたかわかる。ツカ、ハカ、ミサザキである。垂仁紀の「埴輪」命名譚も、ミサザキ時代の4世紀のことである。それまでは筒の形にしか作っていなかった「土物」に、新たな造形、「人・馬及種種物形」を加えたとき、人々は、そうか、そうなんだというみずみずしい体験を得た。そして、新たな名前、「埴輪」が生まれた。その新鮮な感動を後代に伝えるためのうまい話、それが「埴輪」命名譚である。事物から当時の人の頭の中まで知ろうとする試みは、考古学が科学を標榜するのなら、さらにいっそうの慎重さを求められよう。

(引用文献)

足利1998.足利健亮『景観から歴史を読む―地図を解く楽しみ―』日本放送出版協会(NHKライブラリー)、1998年。

井手1995.井手至『遊文録 国語史篇一』和泉書院、1995年。

犬木2017.犬木努「円筒埴輪―弥生土器から埴輪へ―」『別冊太陽 日本のこころ246―古墳時代美術図鑑―』平凡社、2017年。

小出1990.小出義治『土師器と祭祀』雄山閣出版、1990年。

白川1995.白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

新編全集本 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『新編日本古典文学全集2 日本書紀①』小学館、1994年。

大系本 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『日本書紀(二)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。

高橋2017.高橋克壽「埴輪に捧げられた祈り」『別冊太陽 日本のこころ246―古墳時代美術図鑑―』平凡社、2017年。

西本2008.西本豊弘「イヌと日本人」同編『人と動物の日本史1―動物の考古学―』吉川弘文館、2008年。

平林2000.平林章仁『三輪山の古代史』白水社、2000年。

丸山1981.丸山圭三郎『ソシュールの思想』岩波書店、1981年(『丸山圭三郎著作集 第1巻 ソシュールの思想』(岩波書店、2014年)所収)。

李2002.李長波『日本語指示体系の歴史』京都大学学術出版会、平成14年。

陵墓調査室1992.陵墓調査室「平成二年度陵墓関係調査概要(狭木之寺間陵整備工事区域の調査(福尾正彦・徳田誠志))」『書陵部紀要』第43号、宮内庁書陵部、1992年。

(English Summary)

In this paper, we will think about the anecdote of the clay figure of Emperor Suinin(垂仁) era in Nihon-Shoki(日本書紀). According to Saussure's linguistics, we will understand that it does not say the beginning of "haniwa(埴輪)" but talks about the naming of "haniwa(埴輪)". The pedestals of them are in the shape of a circle and they stands on them. Therefore, it is stated that they were named "haniwa(埴輪)" or "tatemönö(立物)".

(注)

(注1)むりやり殉死させられる風習があったかについて必ず引かれる文献に、垂仁紀以外に3つある。魏志倭人伝の「卑弥呼以て死す。大きに冢を作る。径百余歩、徇葬する者、奴婢百余人。」、崇神記の「次に、倭日子命(やまとひこのみこと)。此の王(みこ)の時に、始めて陵(はか)に人垣(ひとがき)を立てき。」、孝徳紀大化二年三月のいわゆる薄葬令記事の、「凡そ人死亡(し)ぬる時に、若しは自(おのれ)を経(わな)きて殉(したが)ひ、或いは人を絞(くび)りて殉はしめ、強ちに亡人(しにたるひと)の馬を殉はしめ、或いは亡人の為に宝を墓に蔵(をさ)め、或いは亡人の為に、髪を断(き)り股を刺して謂う誄(しのびこと)す。此の如き旧俗(ふるきしわざ)、一(もはら)に皆悉く断(や)めよ。」とある。

平林2000.は、埴輪棺と殉死、殉葬との関連を見出して、垂仁紀の埴輪起源話の記述基盤にしようと試みている。

(注2)和名抄に、「山陵〈埴輪附〉 日本紀私記に云はく、山陵〈美佐々岐(みさざき)〉の埴輪〈波邇和(はにわ)〉は、山陵の縁辺に埴人形を作り車輪の如く立つ者也といふ。」、釈日本紀に、「師説、山陵乃女久利(めぐり)尓(に)作二埴人形乎(を)一、立レ如二車輪一。故云。」とある。河村秀根・益根の書紀集解には、「釈ニ曰私記ニ曰師説山陵ノ周界作二埴ノ人形ヲ一平立如二車輪ノ一故謂二埴輪ト一」(国会図書館デジタルコレクション(http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1219485)(144/220))とある。「車輪の如く」という形容でスポークがどこに当たるのか、筆者にはいまひとつピンと来ない。後円部の盛り上がりを轂に見立てたということであろうか。

(注3)新編全集本に、「ハニ(埴で作ったもの)のワ(わがねたもの)で、円筒形のものを称したのが正しかろう。」(①326頁頭注)とある。言葉は一義から成り立っていると考えたがっているのであろうか。その傾向は近代の合理思想の弊害であろう。

(注4)たとえば、高橋2017.に、「円筒埴輪はもともと器台に由来する土管状の埴輪を多数配列することによって、古墳を荘厳(しょうごん)し、かつその視覚的効果により、神社の玉垣のように内部の神聖さを寄り来るものから護ることが期待されていた。数本に一本の割合で挿入される朝顔形埴輪は、器台に壺を載せた弥生時代以来の共食儀礼の形骸化とみることもできるが、寄り来る邪悪なものに対して饗応し、送り返す意思表示とみることも可能である。ただし、それは初期の記憶であり、ほどなくして、アクセントとして普通円筒埴輪数本に一本の朝顔形埴輪を挟むという配置が定式化した。」(98~99頁)とある。

(注5)新編全集本に、「埴輪は、立てるので「立物」という。墳墓(他界・異郷)の境界を目立たせるための標識である。それが忘れられ、殉死の代りに立てるという説話になるのは、土師氏の祖先顕彰によるもので、古墳時代以後に成立した伝承である。」(①326頁頭注)とある。考古学が言うのならまだしも、上代文学でこのように解釈されていることは嘆かわしい。柵形埴輪というのもあり、また、標識にならもっと細い棒、ないしは瑞垣に見られるような板状の形象埴輪にも具現化されているものにすると思う。域(めぐり)に円筒埴輪を置いた点について説明はない。「忘れられ」たのなら、昔どうだったのか誰にわかろうか。今日流通している考古学的見解をあげる。若狭2009.に次のようにある。

[垂仁紀の埴輪由来譚]は有名な説話で、知っている人も多いだろう。しかし研究の成果によると、人物埴輪や馬形埴輪は、埴輪の中で最も遅く登場することが明らかだ。さらに日本では、古墳周囲で殉死の痕跡が発掘されることはほとんどない。つまり……[垂仁紀]の伝承は、土師(はじ)氏(当時土器製作や陵墓の建設、さらには天皇の葬儀をつかさどっていた氏族)の祖先野見宿禰を称える話として創作されたものだと考えられる。ところで、『日本書紀』が編集された奈良時代初期は、埴輪の廃止時期(600年前後)からおよそ100年後にあたる。……[垂仁紀]の創作話が正史に挿入されたのは、埴輪が本来有していた意味がこの頃までにすっかり忘却されてしまったことをよく示している。(12頁)

国文学側の見解をあげる。寺川眞知夫「野見宿禰の埴輪創出伝承」『万葉古代学研究所年報』第7号(2009年3月)に、土師氏が、儒教の葬儀にかかわる思想、特に礼記を学んで、埴輪の創出実情を知らないままに理念的な祖先功業伝承を作りあげ、国史編纂者はその氏族伝承を利用して、垂仁天皇の「仁」を説きうる伝承へと結実させたのであろうとする。この議論はまともではない。土師氏は、文字を学んで礼記を習熟する暇があったら粘土を捏ねていなければならなかったであろう。また、日本書紀編纂者は、その漢籍引用力をもってすれば、相撲取りなのか窯元なのか知れない人物を持ち出さなくて何でも作れたのではないか。垂仁天皇という漢風諡号は、後に名づけられたものである。

このように、この埴輪命名譚について、後の時代に創作された説話であるとする見解ばかり見られる。土師氏の始祖である野見宿禰を顕彰するために土師氏が考えたものが、ヤマト王権の歴史書のなかに組み込まれたのであるというのである。記紀には、ひとつの説話が終わったところに、○○は△△の始祖也、というように、時には割注形式で付記されることがしばしばある。それを逆算して、△△氏が○○を持ち上げた話をでっち上げてお上に申し上げ、それが史書に反映されていると考えられている。ずいぶんアクロバティックな読み方である。筆者はそうは考えない。○○という言葉(音)は△△という言葉(音)と洒落として関連すると面白がられて、ならば○○の始祖は△△であるということに定めることとし、その言葉(音)に関係する仕事を朝廷で担ってもらおうではないか、どうだろうかという話になって、いいでしょうと応諾した結果、それが継続し職掌となったと考える。万葉集に、大伴氏が軍事力を誇示する歌が載っているが、何のことはない、オホトモ(大伴)→トモ(鞆)、弓を射る時に左手にはめる防具のことを言っている。その洒落だけでそう自負している。それが無文字時代の「名に負う」氏姓の誇りであり誉れであった。

続日本紀・天応元年六月条に、土師氏が改姓を申し出て菅原氏になったとする記事が載る。垂仁紀の野見宿禰の埴輪譚から説き起こされ、どうにも葬式ばかり担当するのは嫌になったというのである。わかったとお上は了承している。今日でも、下の名前に時代にそぐわないものがあった場合、裁判所に申し出て認められれば変更することができる。そういうレベルの話なのだから、理屈をこねまわして祖先を良く見せかけ、自分たちの地位を確かならしめようとした御託であるとは考えられない。後代に作られた祖先説話であるとすることもできない。土師氏が、自分たちの祖先は相撲と埴輪で有名な野見宿禰だと自慢する話を作って喧伝したのなら、挙句の果てに改姓を申請しても認められないであろう。名前とは呼ばれるものである。そう呼ばれたに過ぎない。ところが、無文字文化の言霊信仰のもとでは、言葉こそが大事で、事柄と同じにならないと訳が分からなくなってしまう。だから、言葉どおりに行動してもらうこととした。それが無文字文化の秩序である。

(注6)陵墓調査室1992.参照。

(注7)犬木2017.に、「特殊器台の外面に線刻された弧帯文が主文様(図文)、その隙間に穿(うが)たれた透孔(すかしあな)が副次文様(地文)であるが、「円筒埴輪」化の過程で弧帯文は消失し、透孔のみが残存する。これは図文と地文の反転―すなわち副次文様であった透孔が主文様化したことを意味している。」(101頁)とある。なぜ、図と地の反転が起こったかについて、説得力のある考察を見ない。

(注8)実際がどうであったかはもはや五里霧中のことである。話に仕立てたことが書いてある。

(注9)言葉の定義が実は言葉の体系から逃れられないといった議論につながるが、詳細については言語哲学を参照されたい。垂仁紀のこの記述が誤りであるとの憶説は、日本書紀という文献資料がどういうものであるか、それはヤマトコトバとは何かについてと等価なことと考えるが、その点に思いを致していないことからくる謬説である。

(注10)馬形埴輪の造形は、足を四本にきちんと作っている。家形埴輪の場合も、特に台座を作るわけではないことがある。この点について、カタシ(片足)に当たらないではないかと批判されると困ってしまう。とはいえ、挂甲の武人像は、立っている2本足の下に台座の輪1つを拵えて支えられている。巫女像や琴弾き像では、椅子に腰掛けた状態ながら下に台座の輪1つになっている。蓋形や楯形でも、輪1つの台座がついている。馬形埴輪でも4本の足は輪に作られている。

(埴輪の犬の組み立て、東博ハンズオンコーナー品)

(埴輪の犬の組み立て、東博ハンズオンコーナー品)(注11)丸山1981.に、「《chien(犬)》という語は、《loup(狼)》なる語が存在しない限り、狼をも指すであろう。このように、語は体系に依存している。孤立した記号というものはないのである。」(96頁)という有名な例示がある。言葉とは、箱の中に入っている饅頭に類するものではなく、圧搾空気の入った風船のようなものであるという議論である。本稿における「埴輪」という名称の発現と現代の取り違えについて、丸山1981.を参考に試みに図を作成して理解の便にする。

(注12)李2002.のあげている万葉集歌については、筆者の判断で表記を整えた。

井手1995.には、「「そ(の)」が国語の中にしきりに用いられるようになったのは、漢文訓読の影響であったと考えられる。……漢文中に多く用いられた、領位に立つ絶対指示的な承前詞「其」やそれに類する助字を、即字的に「そ(の)」と訓読したことに起因する。そして、その訓読語「そ(の)」は、いわば承前代表詞ともいうべき絶対指示的な指示詞であって、コ・ソ・ア・ドの体系に基づいた相対的な関係指示性を逸脱したニュートラルな指示詞であると考えられる。」(112頁)とある。

白川1995.には、「金文では……其はむしろ抑揚の「其(それ)」に用いる。」(432頁)とある。

(注13)「所謂野見宿禰」については、拙稿「大物主神の御前を翳(さしば)で祭れ 其の一」参照。

(注14)足利1996.に、「野と呼ばれるのは、比較的平らな地形なのですが、小高いところのため、水がかりが悪く、耕地にすること、特に水田を開くことが困難で、そのため雑木林や竹林になっていたところが多いようです。しかし必ずしも小高いところに限らず、川が合流する付近の広大な低湿地も、未開拓で鳥や小動物が多かったためか、野として歴史にあらわれることがあります。」(217頁)とある。

(注15)たとえば、「乃ち采女を喚(め)し集へて、衣裙(きぬも)を脱ぎて著犢鼻(たふさき)して、露なる所に相撲(すまひ)とらしむ。」(雄略紀十三年九月)と、女相撲の例がある。

(注16)紀には、「諸の隼人等、今に至るまで天皇の宮墻(みかき)の傍(もと)を離れず、吠ゆる狗に代りて事(つか)へ奉る者なり。」(神代紀第十段一書第二)、延喜式には、「凡そ今来の隼人、大衣(おほきぬ)をして吠え習はしむ。左、本声を発し、右、末声を発す。惣じて大声十遍、小声一遍。訖りて一人更に細声を発すること二遍なり。」(隼人式・習吠条)とある。

(注17)西本2008.。家畜のイヌと野生のオオカミとは、大きさがまるで違っていたとされている。

(注18)敏達天皇の殯宮(もがりのみや)の警護に当たっているところに、敏達紀では「隼人」、用明紀では「兵衛(つはものとねり)」とある。江戸時代の小姓のように、身のまわりの世話をするのと警備をするのと両方の役目に同じ名称が付けられているらしい。令制では、大同三年、改組されていったん衛門府に統合され、すぐに復置して兵部省のもとに移管されている。

この隼人の小姓的役割は、紀に、「舎人(とねり)」、「左右(もとこひと)」などと表されている。垂仁紀二十八年十一月条に殉死者とされている「近習者(ちかくつかへまつりしひと)」に当たると考えられる。本稿で述べた「埴輪」や「立物」の命名譚とは別に、すなわち、「人・馬及種種物形」以外の、今日いわゆる円筒埴輪に属するものが、この「近習者」を造作した“形象”なのではないかと筆者はひそかに推測している。古墳をバリケード状に囲い守って楯のようになっているのは、鰭付きのものも含めて言い当てているようである。それを当初、ヤマトコトバに「埴輪」や「立物」と言っておらず、形象埴輪の出現によってその台座を作成することを通して「輪」であることが発見され、「立」てるものであることが確認され、そのように自覚せられて名がつけられたと考える。

(注19)記には、「天之菩卑能命」、「天菩比命」とあって同じような役目を果たしている。垂仁記に「土師部」を置いたとするが、始祖の記述はない。本居宣長・古事記伝に、「天之菩卑能命(アメノホヒノミコト)、……菩(ホ)は大(オホ)なり、卑(ヒ)は美(ミ)と通ひて、その美(ミ)は……[尊称の]耳(ミミ)の略なり、」(国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920805(185/600))とある。

(注20)考古学は事物から出発する。出土品から考えをめぐらす。出土しないものに関しては、考察の対象とされ得ない。考古学の用語には、延喜式などの文献や有職故実に基づくものも見られるが、ヤマトコトバをそのままにとり入れるわけではなく、漢語の熟語で表そうとする傾向が強い。概念規定に正確さを期すためであるといえば格好がいいが、科学的であろうとすることは対象としてしか見ないということである。代表例として「古墳」という語を例にあげると、当たり前の話であるが、同時代の墳墓のことを古墳とは言わない。日本書紀の傍訓から何と呼んでいたかわかる。ツカ、ハカ、ミサザキである。垂仁紀の「埴輪」命名譚も、ミサザキ時代の4世紀のことである。それまでは筒の形にしか作っていなかった「土物」に、新たな造形、「人・馬及種種物形」を加えたとき、人々は、そうか、そうなんだというみずみずしい体験を得た。そして、新たな名前、「埴輪」が生まれた。その新鮮な感動を後代に伝えるためのうまい話、それが「埴輪」命名譚である。事物から当時の人の頭の中まで知ろうとする試みは、考古学が科学を標榜するのなら、さらにいっそうの慎重さを求められよう。

(引用文献)

足利1998.足利健亮『景観から歴史を読む―地図を解く楽しみ―』日本放送出版協会(NHKライブラリー)、1998年。

井手1995.井手至『遊文録 国語史篇一』和泉書院、1995年。

犬木2017.犬木努「円筒埴輪―弥生土器から埴輪へ―」『別冊太陽 日本のこころ246―古墳時代美術図鑑―』平凡社、2017年。

小出1990.小出義治『土師器と祭祀』雄山閣出版、1990年。

白川1995.白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

新編全集本 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『新編日本古典文学全集2 日本書紀①』小学館、1994年。

大系本 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『日本書紀(二)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。

高橋2017.高橋克壽「埴輪に捧げられた祈り」『別冊太陽 日本のこころ246―古墳時代美術図鑑―』平凡社、2017年。

西本2008.西本豊弘「イヌと日本人」同編『人と動物の日本史1―動物の考古学―』吉川弘文館、2008年。

平林2000.平林章仁『三輪山の古代史』白水社、2000年。

丸山1981.丸山圭三郎『ソシュールの思想』岩波書店、1981年(『丸山圭三郎著作集 第1巻 ソシュールの思想』(岩波書店、2014年)所収)。

李2002.李長波『日本語指示体系の歴史』京都大学学術出版会、平成14年。

陵墓調査室1992.陵墓調査室「平成二年度陵墓関係調査概要(狭木之寺間陵整備工事区域の調査(福尾正彦・徳田誠志))」『書陵部紀要』第43号、宮内庁書陵部、1992年。

(English Summary)

In this paper, we will think about the anecdote of the clay figure of Emperor Suinin(垂仁) era in Nihon-Shoki(日本書紀). According to Saussure's linguistics, we will understand that it does not say the beginning of "haniwa(埴輪)" but talks about the naming of "haniwa(埴輪)". The pedestals of them are in the shape of a circle and they stands on them. Therefore, it is stated that they were named "haniwa(埴輪)" or "tatemönö(立物)".