時代別国語大事典の「そ[衣]」の項の「【考】」に、「袖を衣手ともいうことを思えば、このソはソデのソと同じ甲類と思われるのに、事実は「在衣辺」 の一例のみを除いてすべて乙類のソを表わす訓仮名に用いられている。乙類のソが甲類のソに比べて絶対数が多いという事情はあるにしても不審である。」(398頁)とある(注1)。万葉集の訓仮名に用いられる「衣」字がソの乙類であることは、着物を意味する名詞の「衣」までも乙類なのか、それでは言語学的に合わないのではないかという意見である。

万葉集以外の上代の文献、記紀のなかに「衣」字をもってソ乙類に当てた記述は確かめられない。万葉仮名としての例がなく、すべて訓義を伝えるために用いられている。キヌ、コロモ、ミケシ(御衣)などとも訓まれ、ソと訓まれる例としては、「神衣」(神代紀第七段本文、日本書紀私記に、「神衣 美曽」(国文学研究資料館・国書データベースhttps://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100247541/14?ln=ja)、「御衣」(垂仁記・景行記)、「衣通郎姫」(允恭紀)、「衣通郎姫」(允恭記)、「衣通王」(允恭記)などがある。辞書では、色葉字類抄に、「衣 ソ 御衣、神衣等也」(国文学研究資料館・国書データベースhttps://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100067791/532?ln=ja)の例があるが、中世に「衣」をソと言っていたのではなく、記紀の傍訓を頼りとして記されているものである。

記紀のソの例が万葉仮名と同じく乙類であるという保証はない。なぜなら、万葉集に1例、例外的ではあるがソ甲類に当てている万葉仮名があるとともに、万葉集中に「衣」字を字義の clothes としてソと歌っている例が皆無だからである。「衣」が歌語ではなかったという可能性もないことはないが、記紀でも用例として非常に少なく、特殊な衣服を指すか、次第に使われなくなっていった語ではないかと推測されるのである。

時代別国語大辞典の「そ【麻】」の項に、「袖のソは甲類であり、コロモデと並べてやはり衣服の意かと考えられることから、ソは単に麻という一つの植物の名ではなく、ひろく繊維をとる植物としての苧麻類の、さらには繊維の称であったかとも考えられる。」とし、「麻」という語も「複合語の中にのみ現われる。」(398頁)と断っている。「麻」と「衣」が同根の語であろうと考えるのは、繊維製品を大きく苧麻類に依存していた事情からして当然の流れである。したがって、どこかで「衣」に、甲類から乙類へ転じる事情があったのではないかと考えられる。

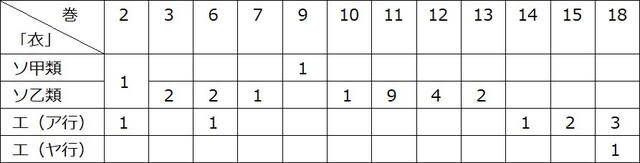

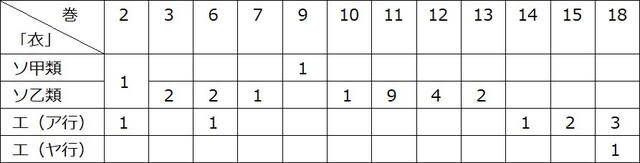

「衣」は、音仮名エ(ア行、e)に用いられることがあり、両用仮名とも称される。万葉集中での「衣」字をソ乙類に利用する訓仮名、ア行のエに利用する音仮名は、かなり偏在しているように見受けられる。また、ソ甲類の1例、ヤ行のエ(ye)に誤用された1例も見られる。巻ごとの一覧と全例をあげる。万90番歌題詞の例は、今まさに甲乙検討中である。

巻二

古事記曰、軽太子、奸二軽太郎女一。故、其太子流二於伊豫湯一也。此時、衣通王、不レ堪二戀慕一而追徃時謌曰、(万90題詞)

吾はもや 安見児得たり〔安見兒衣多利〕 皆人の 得難にすといふ 安見児得たり(万95、藤原鎌足)

巻三

佐保過ぎて 寧良の手向に 置く幣は 妹を目離れず 相見しめとそ〔相見染跡衣〕(万300、長屋王)

田子の浦ゆ うち出でて見れば 真白にそ〔真白衣〕 不尽の高嶺に 雪は零りける(万318、山部赤人)

巻六

…… 大夫の 情はなしに 手弱女の 思ひたわみて 徘徊り 吾はそ恋ふる〔吾者衣戀流〕 舟梶をなみ(万935、笠金村)

白雲の 龍田の山の 露霜に 色づく時に うち越えて 旅行く君は 五百重山 い行きさくみ 敵守る 筑紫に至り 山の極 野の極見よと〔野之衣寸見世常〕 伴の部を 班ち遣はし 山彦の 答へむ極み 谷蟇の さ渡る極み ……(万971、高橋虫麻呂)

山の端の ささらえ壮士 天の原 と渡る光 見らくしよしも(万983、大伴坂上郎女)の左注に、「右一首謌、或云、月別名曰二佐散良衣壮士一也、縁二此辞一作二此謌一。」

巻七

見渡せば 近き里廻を たもとほり 今そ吾が来る〔今衣吾来〕 礼巾振りし野に(万 1243、古集)

巻九

荒磯辺に〔在衣邊〕 着きて漕がさね 杏人の 浜を過ぐれば 恋しくありなり(万1689、柿本人麻呂歌集?)…ソ甲類

巻十

黄葉を 散らす時雨の 零るなへに 夜さへそ寒き〔夜副衣寒〕 一りし寝れば(万2237)

巻十一

如是ばかり 恋ひむものそと〔将戀物衣常〕 思はねば 妹が手本を 纏かぬ夜も有りき(万2547)

大夫は 友の騒きに 慰もる 心も有らむ 我れそ苦しき〔我衣苦寸〕(万2571)

めづらしき 君を見むとこそ〔君乎見常衣〕 左手の 弓執る方の 眉根掻きつれ(万2575)

夕されば 君来まさむと 待ちし夜の なごりそ今も〔名凝衣今〕 宿ねかてにする(万2588)

遠くあれど 君にそ恋ふる〔公衣戀流〕 玉桙の 里人皆に 吾恋ひめやも(万2598)

佐保の内ゆ 嵐の風の 吹きぬれば 還るさ知らに 歎く夜そ多き〔歎夜衣大寸〕(万2677)

我妹子に 吾が恋ふらくは 水ならば しがらみ越えて 行くべくそ思ほゆ〔應逝衣思〕(万2709)

高山ゆ 出で来る水の 岩に触れ 破れてそ思ふ〔破衣念〕 妹に逢はぬ夜は(万2716)

白細砂 三津の黄土の 色に出でて 云はなくのみそ〔不云耳衣〕 我が恋ふらくは(万2725)

巻十二

さ夜ふけて 妹を思ひ出 敷栲の 枕もそよに〔枕毛衣世二〕 歎きつるかも(万2885)

相思はず 君は座せど 片恋に 吾はそ恋ふる〔吾者衣戀〕 君が姿に(万2933)

斑鳩の 因可の池の 宜しくも 君を言はねば 思ひそ吾がする〔念衣吾為流〕(万3020)

逢はむとは 千遍思へど あり通ひ 人目を多み 恋つつそ居る〔戀乍衣居〕(万3104)

巻十三

如是のみし 相思はざらば 天雲の 外にそ君は〔外衣君者〕 有るべくありける(万3259)

…… 言のゆゑも 無くありこそと 木綿襷 肩に取り懸け 斎瓮を 斎ひ掘り据ゑ 天地の 神祇にそ吾が祈む〔神祇二衣吾祈〕 甚もすべ無み(万3288)

巻十四

あしひきの 山葛かげ ましばにも 得がたきかげを〔衣我多奇可氣乎〕 置きや枯らさむ(万3573)

巻十五

天飛ぶや 雁を使に 得てしかも〔衣弖之可母〕 奈良の都に 言告げ遣らむ(万3676)

思はずも まことあり得むや〔麻許等安里衣牟也〕 さ寝る夜の 夢にも妹が 見えざらなくに(万3735)

巻十八

恋ふといふは えも名づけたり〔衣毛名豆氣多理〕 言ふすべの たづきも無きは あが身なりけり(万4078、大伴家持)

葦原の 瑞穂の国を 天降り 知らしめしける 皇祖の 神の命の 御代重ね 天の日嗣と 知らし来る 君の御代御代 敷きませる 四方の国には 山川を 広み厚みと 奉る 御調宝は 数へえず〔可蘇倍衣受〕 尽くしもかねつ ……(万4094、大伴家持)

大君の 任きのまにまに 執り持ちて 仕ふる国の 年の内の 事かたね持ち 玉桙の 道に出で立ち 岩根踏み 山越え野行き〔也末古衣野由支〕 都へに 参し我が背を ……(万4116、大伴家持)…ヤ行のエ

針袋 これは賜りぬ すり袋 今は得てしか〔伊麻波衣天之可〕 翁さびせむ(万4133、大伴池主)

稲岡1976.は、「為・射・其などの場合よりも、巻ごとの区別は更に明瞭な形をとっている。」(469頁)と指摘している。巻ごとばかりでなく、「衣」をソ乙類に使う語も、もっぱら助詞のソに使い、極み、はて、辺境のことをいうソキ(極・退)、擬声語で擦れる音を表す副詞のソヨニに各1例と限られている。助詞のソネなどには見られない。意図的に絞られていると考える必要があろう。また、稲岡1976.は、「万葉集や記・紀の表記者に技巧的表記が好まれ、衣にかわって愛などが用いられた(続日本紀には愛智王とも依智王とも記されたものがある)その間隙に衣が多用されたものであると。仮名の歴史そのものを示す衣への傾きをほとんど覆して、集内の頻度を逆転せしめたものは、技巧的表記意識であったろう。」(470頁)とする。平仮名の「え」への移行を振り返っての言説である。そして、訓仮名「衣」の音をソ乙類としていることに疑いを入れていない。

筆者は、その「技巧」なるものに、表記上の「技巧」ではなく、本義上の「技巧」、すなわち、言葉そのものへの洞察の結果として、万葉集中に、長屋王、赤人、金村、虫麻呂らの賛同を得て、「衣」はソ乙類であるとする新説が展開されて利用されているものと考える。ヤマトコトバとしてのコロモ、キヌ、ミケシなどに類する「衣」の義は、語学的にみてソ甲類である。なぜ、それをソ乙類に当てがって喜んでいるのか。それは、「衣」の形態が、 cloth から clothes へと展開していったからではないか。貫頭衣から着物へ、反物を縫い合わせて仕立てる方式に変わったということである。結果、素敵な装いができている。ヨソフ(装、ソは乙類)である。幅が二倍のオーバーコートを「襲衣」(記2・景行記・記27)と呼ぶが、身を覆うように着物を着ることを「襲ふ」といい、ソは乙類である。これらに登場する衣を部首とする字がソ乙類を有するのは、背縫いすることで clothes となっているとして、関係を認めたために根づいているのではないか。

「背」の古形は「背(ソは乙類)」である。𧚛・裻という字を名義抄は載せ、「𧚛 音同、ソヨメク」とある。意味は、新しい衣の衣擦れの音、また、背縫いのことをいう。説文に、「裻 新衣の声、一に曰く、背縫、衣に从ひ叔声」とある。「枕もそよに〔枕毛衣世二〕」(万2885)の例は、義を表そうと工夫した痕跡を見せるものである。そして、説文を読んだ知識人は、「衣 依也。上を衣と曰ひ、下を裳と曰ふ。二人を覆ふ形に象る。凡そ衣の属、皆衣に从ふ」なる記述を納得しようと試みたのだろう。魏志倭人伝(注2)の伝えるところの弥生時代に着ていて、庶民層は奈良時代でも着ていることがある貫頭衣二枚を背縫いしてみると、少し大きめの一人分のチョッキ(waistcoat)のようになる。首を通していたところから先が袖に当たる。これは説文を長屋王らが解釈した可能性を言っているのであり、説文の漢字解釈の正否を問うものではない(注3)。ここに至ってもともと麻(ソ甲類)と同じであるはずの衣が、今やひょっとすると背(ソ乙類)と同じ音に転じているのではないかという頓智が働き、万葉仮名にソ乙類を表すための訓仮名に「衣」字が用いられるに至ったということではないか(注4)。貫頭衣のような cloth 的な衣(甲類)の消滅をもって「衣」をソ甲類と呼ぶことがなくなったのと同様に、万葉仮名の「衣」をソ乙類と戯れてみた仮名遣いも一時的な利用にとどまり、洒落のわからぬ後世の人には伝わらなかったということだろう。

直垂の上に襅を着た神官(北野天神縁起絵巻模本、田中茂一 編・日本名画鑑. 鎌倉時代之部、藤原信実筆北野天神縁起巻三、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/851412/13をトリミング。国宝 北野天神縁起絵巻(承久本)巻5.葬送の場面は、松原史「北野天満宮とお牛さま」『Kyoto love Kyoto─伝えたい京都、知りたい京都。─』https://kyotolove.kyoto/I0000271参照。)

直垂の上に襅を着た神官(北野天神縁起絵巻模本、田中茂一 編・日本名画鑑. 鎌倉時代之部、藤原信実筆北野天神縁起巻三、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/851412/13をトリミング。国宝 北野天神縁起絵巻(承久本)巻5.葬送の場面は、松原史「北野天満宮とお牛さま」『Kyoto love Kyoto─伝えたい京都、知りたい京都。─』https://kyotolove.kyoto/I0000271参照。)

解説を簡潔にするために、北野天神縁起絵巻の絵をとりあげる。松明を持った神官は、貫頭衣の形式をとどめる襅を上にかけ、下には直垂を着ている。 cloth の倍の幅を持った clothes がどのようなものであるか読み取れよう。襅を二枚背縫いすると、もと頭を通していたところがスリットになる。これが、装束の歴史に知られる闕腋に相当するわけである(注5)。

このことは、ヤマトコトバの助詞ソの義と対応している。係助詞として知られるゾについて、古典基礎語辞典に、「古くはソと清音。終助詞ソと係助詞ソ、そして代名詞ソ(其)は、同根の語。」(676頁)とあり、「係助詞ゾは、上代以来、特に歌によく使われている。会話文では、女性から男性に対して用いたり、身分的に下位の者が上位の者に対して用いたりすることはほとんどない。これは、ゾがもともと指示・教示を意味する終助詞から発したもので、係助詞化しても、教示の気配を漂わせていたからであろう。」(677頁。この項、我妻多賀子)と解説されている。上位者の下位者に対する教示の現場は、里長が村人に教唆するような場面である。村人は貫頭衣を着て地べたに座っているが、里長、郡司、国司などは着物を着て腰掛、床几、椅子に鎮座ましましている。威儀を備えているから指示が指示として重みを持って意味をなす。背縫いされた着物を着ているお偉いさんが、……であるのは其れそのとおりだぞ、と言っているのだから、ここに「衣」は進化していて、そういうファッション・スタイルの設定をもって指示されているということを物語っている。ソ甲類と似ているが非なる音、ソ乙類こそが、新しい「衣」にふさわしいと一部のインテリが見て取ったということである。

それが証拠に、古事記で文末に多用される「也」字は、指示、教示の助詞ソと訓まれている。「此、稲羽之素菟者也。」(記上)は、「此、稲羽の素菟そ。」である。断定の助動詞ナリと訓むことができる「也」は指定の意味を持つ(注6)。ソは助詞で活用語ではないから、「にあり」の約とされるナリが用いられるようになったと考えられている。語の出自としてはそういうことであろうが、ナリは「成り」を思わせる。名詞の「成り」は平安時代以降に用いられているが、様態、形状、格好、あり様、様子、身なりの意である。動詞の「成る(為る・生る)」は時の推移につれて別の状態、事態が出来する意であるから、身なりのナリが変化したことを、「衣(乙類)」のうちに絡めこんで説くことにして万葉仮名が考案、使用されていると検証されるのである。

よって、万葉仮名の「荒磯辺〔在衣邊〕」(万1689)以外のソ乙類に用いられている「衣」字は、万葉歌人のうちの限られた人の間に捻られ、納得されて使用されたが、後には伝わらなかった語彙を表す訓仮名であると結論される(注7)。磯に当てているソ甲類の「衣」(万1689)は、従前の「衣」の義により使われている訓仮名である。記紀にソとして使われている「衣」字も、すべからくソ甲類である。「神衣」(神代紀)のカムミソ、「御衣」(景行記)のミソ、「衣通郎姫」(允恭紀)のソトホシノイラツメ、「衣通王」(允恭記・万90題詞)のソトホリノミコなどのソは甲類で正しい。冒頭に掲げた時代別国語大辞典の疑問はここに氷解した。

(注)

(注1)古典基礎語辞典に、「そで【袖】」の項に、「従来、衣(ソ)手(テ)の意とする説があるが、「衣」は『万葉集』で係助詞のソに使われており、上代特殊仮名遣いはソ乙類で、ソデのソ(甲類)とは一致しない。また『万葉集』には「衣手」の二字をコロモデと訓む例は多くあるが、ソデと訓む確かな例はないので、ソデの語源を「衣手」とする説はなお考えるべきである。」(685頁、この項、石井千鶴子)とある。筆者は、「衣(ソは甲類)」の原形を貫頭衣に見ている。貫頭衣は、本来、ノースリーブである。だから、ソデ(袖)などないはずだと考えるのは語用論的には正しく、実際上は誤りである。語用論的に正しい点を突いて、「ちはやぶる」という枕詞は成立している。拙稿「枕詞「ちはやぶる」をめぐって」参照。実際上は、当たり前のことに、腕をおおうものがなければ寒い。ならば付ければよい。貫頭衣に付け伸びた手(腕)部分をソデと呼んだ。衣の手だからソデ(袖)である。万葉時代になると、着物に腕部分がついていることが当たり前の仕立て方になってくる。昔言っていたソデ部分に当たるところをきちんと優雅に表したいなら、衣に伸びた手がついているのだから、コロモデ(衣手)と呼ぶに決まっている。

(注2)「男子は皆露紒し、木緜を以って頭に招く。其の衣は横幅、但結束して相連ね略縫ふこと無し。婦人は被髪屈紒す。衣を作ること単被の如く、其の中央を穿ち、頭を貫きて之れを衣る。(男子皆露紒、以木緜招頭。其衣横幅、但結束相連略無縫。婦人被髪屈紒。作衣如単被、穿其中央貫頭衣之。)」とある。

(注3)白川1996.に「襟もとの形。」(17頁)とある。

(注4)万葉集中に使われているソ乙類のための「衣」の利用例に、clothes や背(ソは乙類)をイメージさせようしたり、字の連なりから用字が選ばれている可能性を示唆するものが見受けられる。むろん、推測の域を出るものではないが。

万300番歌の「幣」は織り上げたもので、「相見しめとそ〔相見染跡衣〕」は「染」という字に引きずられて「衣」が出てきている可能性がある。それは、万2725番歌の「色」と同じ状況かもしれない。万318番歌の「真白にそ〔真白衣〕」も富士山の雪化粧を白衣に見立てているのかもしれない。万1243番歌の「今そ吾が来る〔今衣吾来〕」は続く「礼巾」を惹起し得る。万2237番歌の「夜さへそ寒き〔夜副衣寒〕」は上着、ないし上掛けが欲しいことを伝えるものかもしれない。万2547・2588・2677・2716番歌も同様である。万2598番歌は、恋人に会うときのお洒落な着物を意識したものかもしれない。万2933・3104番歌も同じことかもしれない。万3259番歌の「外にそ君は〔外衣君者〕」は、「外衣」を脱ごうとしないことをイメージしたものかもしれない。

(注5)装束の細部についての考証を試みているわけではない。

(注6)春日1955.によれば、万葉集に「ぞ」五十八例、「なり」十七例、記紀歌謡に「ぞ」七例、「なり」一例、宣命に「ぞ」十例、「なり」七例であるという。

(注7)稲岡1964.は、「年次の明らかなものでは天平四年の虫麿の歌が最も新しく、それ以後の用例は今のところ見えない。……記紀万葉の現存諸例から衣ソ(乙)の使用が、天平初頭までと考えることもできると思う。」(9頁)としている。

(引用・参考文献)

稲岡1964. 稲岡耕二「万葉集巻十三表記年代考─借訓文字を中心に─」『国語と国文学』第41巻第2号、 東京大学国語国文学会、昭和39年2月。

稲岡1976. 稲岡耕二『万葉表記論』塙書房、昭和51年。

岩波古語辞典 大野晋・佐竹昭広・前田金五郎編『岩波古語辞典 補訂版』岩波書店、1990年。

春日1955. 春日和男「「也」字の訓について─「ぞ」と「なり」の消長─」『国語国文』第24巻第2号 (通号246)、京都大学文学部国語学国文学研究室、昭和30年2月。

小田2015. 小田勝『実例詳解 古典文法総覧』和泉書院、2015年。

古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典 上代編』三省堂、1967年。

白川1996. 白川静『字通』平凡社、1996年。

※2021年1月稿を2025年2月にルビ形式にした。

(English Summary)

Yamatokotoba had the Japanese kana syllabary peculiar to ancient era. Today we read the kana "そ(ソ)" as only "so", but in ancient had read with two different sounds "so" and "sö". The kanji for clothing "衣" should have been read as "so" in Yamatokotoba, because textile was typically made from hemp "麻", was called "so", but "衣" was practically often used for "sö" in Manyoshu. In this paper, by perceiving the delicate sense of "cloth" and "clothes" of several poets of Manyoshu, we will explore the reason why it became confusing whether "衣" was "so" or "sö" in the Nara period, eighth century.

万葉集以外の上代の文献、記紀のなかに「衣」字をもってソ乙類に当てた記述は確かめられない。万葉仮名としての例がなく、すべて訓義を伝えるために用いられている。キヌ、コロモ、ミケシ(御衣)などとも訓まれ、ソと訓まれる例としては、「神衣」(神代紀第七段本文、日本書紀私記に、「神衣 美曽」(国文学研究資料館・国書データベースhttps://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100247541/14?ln=ja)、「御衣」(垂仁記・景行記)、「衣通郎姫」(允恭紀)、「衣通郎姫」(允恭記)、「衣通王」(允恭記)などがある。辞書では、色葉字類抄に、「衣 ソ 御衣、神衣等也」(国文学研究資料館・国書データベースhttps://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100067791/532?ln=ja)の例があるが、中世に「衣」をソと言っていたのではなく、記紀の傍訓を頼りとして記されているものである。

記紀のソの例が万葉仮名と同じく乙類であるという保証はない。なぜなら、万葉集に1例、例外的ではあるがソ甲類に当てている万葉仮名があるとともに、万葉集中に「衣」字を字義の clothes としてソと歌っている例が皆無だからである。「衣」が歌語ではなかったという可能性もないことはないが、記紀でも用例として非常に少なく、特殊な衣服を指すか、次第に使われなくなっていった語ではないかと推測されるのである。

時代別国語大辞典の「そ【麻】」の項に、「袖のソは甲類であり、コロモデと並べてやはり衣服の意かと考えられることから、ソは単に麻という一つの植物の名ではなく、ひろく繊維をとる植物としての苧麻類の、さらには繊維の称であったかとも考えられる。」とし、「麻」という語も「複合語の中にのみ現われる。」(398頁)と断っている。「麻」と「衣」が同根の語であろうと考えるのは、繊維製品を大きく苧麻類に依存していた事情からして当然の流れである。したがって、どこかで「衣」に、甲類から乙類へ転じる事情があったのではないかと考えられる。

「衣」は、音仮名エ(ア行、e)に用いられることがあり、両用仮名とも称される。万葉集中での「衣」字をソ乙類に利用する訓仮名、ア行のエに利用する音仮名は、かなり偏在しているように見受けられる。また、ソ甲類の1例、ヤ行のエ(ye)に誤用された1例も見られる。巻ごとの一覧と全例をあげる。万90番歌題詞の例は、今まさに甲乙検討中である。

巻二

古事記曰、軽太子、奸二軽太郎女一。故、其太子流二於伊豫湯一也。此時、衣通王、不レ堪二戀慕一而追徃時謌曰、(万90題詞)

吾はもや 安見児得たり〔安見兒衣多利〕 皆人の 得難にすといふ 安見児得たり(万95、藤原鎌足)

巻三

佐保過ぎて 寧良の手向に 置く幣は 妹を目離れず 相見しめとそ〔相見染跡衣〕(万300、長屋王)

田子の浦ゆ うち出でて見れば 真白にそ〔真白衣〕 不尽の高嶺に 雪は零りける(万318、山部赤人)

巻六

…… 大夫の 情はなしに 手弱女の 思ひたわみて 徘徊り 吾はそ恋ふる〔吾者衣戀流〕 舟梶をなみ(万935、笠金村)

白雲の 龍田の山の 露霜に 色づく時に うち越えて 旅行く君は 五百重山 い行きさくみ 敵守る 筑紫に至り 山の極 野の極見よと〔野之衣寸見世常〕 伴の部を 班ち遣はし 山彦の 答へむ極み 谷蟇の さ渡る極み ……(万971、高橋虫麻呂)

山の端の ささらえ壮士 天の原 と渡る光 見らくしよしも(万983、大伴坂上郎女)の左注に、「右一首謌、或云、月別名曰二佐散良衣壮士一也、縁二此辞一作二此謌一。」

巻七

見渡せば 近き里廻を たもとほり 今そ吾が来る〔今衣吾来〕 礼巾振りし野に(万 1243、古集)

巻九

荒磯辺に〔在衣邊〕 着きて漕がさね 杏人の 浜を過ぐれば 恋しくありなり(万1689、柿本人麻呂歌集?)…ソ甲類

巻十

黄葉を 散らす時雨の 零るなへに 夜さへそ寒き〔夜副衣寒〕 一りし寝れば(万2237)

巻十一

如是ばかり 恋ひむものそと〔将戀物衣常〕 思はねば 妹が手本を 纏かぬ夜も有りき(万2547)

大夫は 友の騒きに 慰もる 心も有らむ 我れそ苦しき〔我衣苦寸〕(万2571)

めづらしき 君を見むとこそ〔君乎見常衣〕 左手の 弓執る方の 眉根掻きつれ(万2575)

夕されば 君来まさむと 待ちし夜の なごりそ今も〔名凝衣今〕 宿ねかてにする(万2588)

遠くあれど 君にそ恋ふる〔公衣戀流〕 玉桙の 里人皆に 吾恋ひめやも(万2598)

佐保の内ゆ 嵐の風の 吹きぬれば 還るさ知らに 歎く夜そ多き〔歎夜衣大寸〕(万2677)

我妹子に 吾が恋ふらくは 水ならば しがらみ越えて 行くべくそ思ほゆ〔應逝衣思〕(万2709)

高山ゆ 出で来る水の 岩に触れ 破れてそ思ふ〔破衣念〕 妹に逢はぬ夜は(万2716)

白細砂 三津の黄土の 色に出でて 云はなくのみそ〔不云耳衣〕 我が恋ふらくは(万2725)

巻十二

さ夜ふけて 妹を思ひ出 敷栲の 枕もそよに〔枕毛衣世二〕 歎きつるかも(万2885)

相思はず 君は座せど 片恋に 吾はそ恋ふる〔吾者衣戀〕 君が姿に(万2933)

斑鳩の 因可の池の 宜しくも 君を言はねば 思ひそ吾がする〔念衣吾為流〕(万3020)

逢はむとは 千遍思へど あり通ひ 人目を多み 恋つつそ居る〔戀乍衣居〕(万3104)

巻十三

如是のみし 相思はざらば 天雲の 外にそ君は〔外衣君者〕 有るべくありける(万3259)

…… 言のゆゑも 無くありこそと 木綿襷 肩に取り懸け 斎瓮を 斎ひ掘り据ゑ 天地の 神祇にそ吾が祈む〔神祇二衣吾祈〕 甚もすべ無み(万3288)

巻十四

あしひきの 山葛かげ ましばにも 得がたきかげを〔衣我多奇可氣乎〕 置きや枯らさむ(万3573)

巻十五

天飛ぶや 雁を使に 得てしかも〔衣弖之可母〕 奈良の都に 言告げ遣らむ(万3676)

思はずも まことあり得むや〔麻許等安里衣牟也〕 さ寝る夜の 夢にも妹が 見えざらなくに(万3735)

巻十八

恋ふといふは えも名づけたり〔衣毛名豆氣多理〕 言ふすべの たづきも無きは あが身なりけり(万4078、大伴家持)

葦原の 瑞穂の国を 天降り 知らしめしける 皇祖の 神の命の 御代重ね 天の日嗣と 知らし来る 君の御代御代 敷きませる 四方の国には 山川を 広み厚みと 奉る 御調宝は 数へえず〔可蘇倍衣受〕 尽くしもかねつ ……(万4094、大伴家持)

大君の 任きのまにまに 執り持ちて 仕ふる国の 年の内の 事かたね持ち 玉桙の 道に出で立ち 岩根踏み 山越え野行き〔也末古衣野由支〕 都へに 参し我が背を ……(万4116、大伴家持)…ヤ行のエ

針袋 これは賜りぬ すり袋 今は得てしか〔伊麻波衣天之可〕 翁さびせむ(万4133、大伴池主)

稲岡1976.は、「為・射・其などの場合よりも、巻ごとの区別は更に明瞭な形をとっている。」(469頁)と指摘している。巻ごとばかりでなく、「衣」をソ乙類に使う語も、もっぱら助詞のソに使い、極み、はて、辺境のことをいうソキ(極・退)、擬声語で擦れる音を表す副詞のソヨニに各1例と限られている。助詞のソネなどには見られない。意図的に絞られていると考える必要があろう。また、稲岡1976.は、「万葉集や記・紀の表記者に技巧的表記が好まれ、衣にかわって愛などが用いられた(続日本紀には愛智王とも依智王とも記されたものがある)その間隙に衣が多用されたものであると。仮名の歴史そのものを示す衣への傾きをほとんど覆して、集内の頻度を逆転せしめたものは、技巧的表記意識であったろう。」(470頁)とする。平仮名の「え」への移行を振り返っての言説である。そして、訓仮名「衣」の音をソ乙類としていることに疑いを入れていない。

筆者は、その「技巧」なるものに、表記上の「技巧」ではなく、本義上の「技巧」、すなわち、言葉そのものへの洞察の結果として、万葉集中に、長屋王、赤人、金村、虫麻呂らの賛同を得て、「衣」はソ乙類であるとする新説が展開されて利用されているものと考える。ヤマトコトバとしてのコロモ、キヌ、ミケシなどに類する「衣」の義は、語学的にみてソ甲類である。なぜ、それをソ乙類に当てがって喜んでいるのか。それは、「衣」の形態が、 cloth から clothes へと展開していったからではないか。貫頭衣から着物へ、反物を縫い合わせて仕立てる方式に変わったということである。結果、素敵な装いができている。ヨソフ(装、ソは乙類)である。幅が二倍のオーバーコートを「襲衣」(記2・景行記・記27)と呼ぶが、身を覆うように着物を着ることを「襲ふ」といい、ソは乙類である。これらに登場する衣を部首とする字がソ乙類を有するのは、背縫いすることで clothes となっているとして、関係を認めたために根づいているのではないか。

「背」の古形は「背(ソは乙類)」である。𧚛・裻という字を名義抄は載せ、「𧚛 音同、ソヨメク」とある。意味は、新しい衣の衣擦れの音、また、背縫いのことをいう。説文に、「裻 新衣の声、一に曰く、背縫、衣に从ひ叔声」とある。「枕もそよに〔枕毛衣世二〕」(万2885)の例は、義を表そうと工夫した痕跡を見せるものである。そして、説文を読んだ知識人は、「衣 依也。上を衣と曰ひ、下を裳と曰ふ。二人を覆ふ形に象る。凡そ衣の属、皆衣に从ふ」なる記述を納得しようと試みたのだろう。魏志倭人伝(注2)の伝えるところの弥生時代に着ていて、庶民層は奈良時代でも着ていることがある貫頭衣二枚を背縫いしてみると、少し大きめの一人分のチョッキ(waistcoat)のようになる。首を通していたところから先が袖に当たる。これは説文を長屋王らが解釈した可能性を言っているのであり、説文の漢字解釈の正否を問うものではない(注3)。ここに至ってもともと麻(ソ甲類)と同じであるはずの衣が、今やひょっとすると背(ソ乙類)と同じ音に転じているのではないかという頓智が働き、万葉仮名にソ乙類を表すための訓仮名に「衣」字が用いられるに至ったということではないか(注4)。貫頭衣のような cloth 的な衣(甲類)の消滅をもって「衣」をソ甲類と呼ぶことがなくなったのと同様に、万葉仮名の「衣」をソ乙類と戯れてみた仮名遣いも一時的な利用にとどまり、洒落のわからぬ後世の人には伝わらなかったということだろう。

直垂の上に襅を着た神官(北野天神縁起絵巻模本、田中茂一 編・日本名画鑑. 鎌倉時代之部、藤原信実筆北野天神縁起巻三、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/851412/13をトリミング。国宝 北野天神縁起絵巻(承久本)巻5.葬送の場面は、松原史「北野天満宮とお牛さま」『Kyoto love Kyoto─伝えたい京都、知りたい京都。─』https://kyotolove.kyoto/I0000271参照。)

直垂の上に襅を着た神官(北野天神縁起絵巻模本、田中茂一 編・日本名画鑑. 鎌倉時代之部、藤原信実筆北野天神縁起巻三、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/851412/13をトリミング。国宝 北野天神縁起絵巻(承久本)巻5.葬送の場面は、松原史「北野天満宮とお牛さま」『Kyoto love Kyoto─伝えたい京都、知りたい京都。─』https://kyotolove.kyoto/I0000271参照。)解説を簡潔にするために、北野天神縁起絵巻の絵をとりあげる。松明を持った神官は、貫頭衣の形式をとどめる襅を上にかけ、下には直垂を着ている。 cloth の倍の幅を持った clothes がどのようなものであるか読み取れよう。襅を二枚背縫いすると、もと頭を通していたところがスリットになる。これが、装束の歴史に知られる闕腋に相当するわけである(注5)。

このことは、ヤマトコトバの助詞ソの義と対応している。係助詞として知られるゾについて、古典基礎語辞典に、「古くはソと清音。終助詞ソと係助詞ソ、そして代名詞ソ(其)は、同根の語。」(676頁)とあり、「係助詞ゾは、上代以来、特に歌によく使われている。会話文では、女性から男性に対して用いたり、身分的に下位の者が上位の者に対して用いたりすることはほとんどない。これは、ゾがもともと指示・教示を意味する終助詞から発したもので、係助詞化しても、教示の気配を漂わせていたからであろう。」(677頁。この項、我妻多賀子)と解説されている。上位者の下位者に対する教示の現場は、里長が村人に教唆するような場面である。村人は貫頭衣を着て地べたに座っているが、里長、郡司、国司などは着物を着て腰掛、床几、椅子に鎮座ましましている。威儀を備えているから指示が指示として重みを持って意味をなす。背縫いされた着物を着ているお偉いさんが、……であるのは其れそのとおりだぞ、と言っているのだから、ここに「衣」は進化していて、そういうファッション・スタイルの設定をもって指示されているということを物語っている。ソ甲類と似ているが非なる音、ソ乙類こそが、新しい「衣」にふさわしいと一部のインテリが見て取ったということである。

それが証拠に、古事記で文末に多用される「也」字は、指示、教示の助詞ソと訓まれている。「此、稲羽之素菟者也。」(記上)は、「此、稲羽の素菟そ。」である。断定の助動詞ナリと訓むことができる「也」は指定の意味を持つ(注6)。ソは助詞で活用語ではないから、「にあり」の約とされるナリが用いられるようになったと考えられている。語の出自としてはそういうことであろうが、ナリは「成り」を思わせる。名詞の「成り」は平安時代以降に用いられているが、様態、形状、格好、あり様、様子、身なりの意である。動詞の「成る(為る・生る)」は時の推移につれて別の状態、事態が出来する意であるから、身なりのナリが変化したことを、「衣(乙類)」のうちに絡めこんで説くことにして万葉仮名が考案、使用されていると検証されるのである。

よって、万葉仮名の「荒磯辺〔在衣邊〕」(万1689)以外のソ乙類に用いられている「衣」字は、万葉歌人のうちの限られた人の間に捻られ、納得されて使用されたが、後には伝わらなかった語彙を表す訓仮名であると結論される(注7)。磯に当てているソ甲類の「衣」(万1689)は、従前の「衣」の義により使われている訓仮名である。記紀にソとして使われている「衣」字も、すべからくソ甲類である。「神衣」(神代紀)のカムミソ、「御衣」(景行記)のミソ、「衣通郎姫」(允恭紀)のソトホシノイラツメ、「衣通王」(允恭記・万90題詞)のソトホリノミコなどのソは甲類で正しい。冒頭に掲げた時代別国語大辞典の疑問はここに氷解した。

(注)

(注1)古典基礎語辞典に、「そで【袖】」の項に、「従来、衣(ソ)手(テ)の意とする説があるが、「衣」は『万葉集』で係助詞のソに使われており、上代特殊仮名遣いはソ乙類で、ソデのソ(甲類)とは一致しない。また『万葉集』には「衣手」の二字をコロモデと訓む例は多くあるが、ソデと訓む確かな例はないので、ソデの語源を「衣手」とする説はなお考えるべきである。」(685頁、この項、石井千鶴子)とある。筆者は、「衣(ソは甲類)」の原形を貫頭衣に見ている。貫頭衣は、本来、ノースリーブである。だから、ソデ(袖)などないはずだと考えるのは語用論的には正しく、実際上は誤りである。語用論的に正しい点を突いて、「ちはやぶる」という枕詞は成立している。拙稿「枕詞「ちはやぶる」をめぐって」参照。実際上は、当たり前のことに、腕をおおうものがなければ寒い。ならば付ければよい。貫頭衣に付け伸びた手(腕)部分をソデと呼んだ。衣の手だからソデ(袖)である。万葉時代になると、着物に腕部分がついていることが当たり前の仕立て方になってくる。昔言っていたソデ部分に当たるところをきちんと優雅に表したいなら、衣に伸びた手がついているのだから、コロモデ(衣手)と呼ぶに決まっている。

(注2)「男子は皆露紒し、木緜を以って頭に招く。其の衣は横幅、但結束して相連ね略縫ふこと無し。婦人は被髪屈紒す。衣を作ること単被の如く、其の中央を穿ち、頭を貫きて之れを衣る。(男子皆露紒、以木緜招頭。其衣横幅、但結束相連略無縫。婦人被髪屈紒。作衣如単被、穿其中央貫頭衣之。)」とある。

(注3)白川1996.に「襟もとの形。」(17頁)とある。

(注4)万葉集中に使われているソ乙類のための「衣」の利用例に、clothes や背(ソは乙類)をイメージさせようしたり、字の連なりから用字が選ばれている可能性を示唆するものが見受けられる。むろん、推測の域を出るものではないが。

万300番歌の「幣」は織り上げたもので、「相見しめとそ〔相見染跡衣〕」は「染」という字に引きずられて「衣」が出てきている可能性がある。それは、万2725番歌の「色」と同じ状況かもしれない。万318番歌の「真白にそ〔真白衣〕」も富士山の雪化粧を白衣に見立てているのかもしれない。万1243番歌の「今そ吾が来る〔今衣吾来〕」は続く「礼巾」を惹起し得る。万2237番歌の「夜さへそ寒き〔夜副衣寒〕」は上着、ないし上掛けが欲しいことを伝えるものかもしれない。万2547・2588・2677・2716番歌も同様である。万2598番歌は、恋人に会うときのお洒落な着物を意識したものかもしれない。万2933・3104番歌も同じことかもしれない。万3259番歌の「外にそ君は〔外衣君者〕」は、「外衣」を脱ごうとしないことをイメージしたものかもしれない。

(注5)装束の細部についての考証を試みているわけではない。

(注6)春日1955.によれば、万葉集に「ぞ」五十八例、「なり」十七例、記紀歌謡に「ぞ」七例、「なり」一例、宣命に「ぞ」十例、「なり」七例であるという。

(注7)稲岡1964.は、「年次の明らかなものでは天平四年の虫麿の歌が最も新しく、それ以後の用例は今のところ見えない。……記紀万葉の現存諸例から衣ソ(乙)の使用が、天平初頭までと考えることもできると思う。」(9頁)としている。

(引用・参考文献)

稲岡1964. 稲岡耕二「万葉集巻十三表記年代考─借訓文字を中心に─」『国語と国文学』第41巻第2号、 東京大学国語国文学会、昭和39年2月。

稲岡1976. 稲岡耕二『万葉表記論』塙書房、昭和51年。

岩波古語辞典 大野晋・佐竹昭広・前田金五郎編『岩波古語辞典 補訂版』岩波書店、1990年。

春日1955. 春日和男「「也」字の訓について─「ぞ」と「なり」の消長─」『国語国文』第24巻第2号 (通号246)、京都大学文学部国語学国文学研究室、昭和30年2月。

小田2015. 小田勝『実例詳解 古典文法総覧』和泉書院、2015年。

古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典 上代編』三省堂、1967年。

白川1996. 白川静『字通』平凡社、1996年。

※2021年1月稿を2025年2月にルビ形式にした。

(English Summary)

Yamatokotoba had the Japanese kana syllabary peculiar to ancient era. Today we read the kana "そ(ソ)" as only "so", but in ancient had read with two different sounds "so" and "sö". The kanji for clothing "衣" should have been read as "so" in Yamatokotoba, because textile was typically made from hemp "麻", was called "so", but "衣" was practically often used for "sö" in Manyoshu. In this paper, by perceiving the delicate sense of "cloth" and "clothes" of several poets of Manyoshu, we will explore the reason why it became confusing whether "衣" was "so" or "sö" in the Nara period, eighth century.