毎年、この時期になると各地で平和に関する催しが行われます。久留米では六ツ門図書館で平和資料展が開催されています。久留米市は明治時代から軍都として発展してきました。資料展では明治以降の資料が展示されていますが、昭和の戦時下の資料を少しご紹介します。

襖の破れは演出でしょうか。この部屋は常設で、先般は「昔のくらし展」にも使われました。その時とは調度類が違うようです。

当時のラジオです。

ラジオの裏側です。真空管が2本あります。子どもの頃、2球スーパーという言葉を聞いたかすかな記憶があります。確かこの様なラジオのことだったと思います。

青い電球は防空燈です。空襲の際に灯りが外に漏れないよう、電球の周りが青く塗られています。映画などでは電灯の笠に黒い布をかける光景が出てきますが、青い電球は初めて見ました。

右側の陶器には「国策湯丹保」と書かれています。金属統制で湯たんぽも陶器製になりました。

戦争とは関係ありませんが、踏み台です。昔見たような気がします。

徴兵検査の様子です。レントゲンを撮っています。私の父の時代のことです。

金属回収の風景です。

千人針のチョッキです。千人針は弾除けのお守りです。

ガスマスクです。

爆弾三勇士の遺品です。上海事変時のことで、3人は久留米の第12師団に所属していました。戦後生まれの私は教科書ではなく本で読んだと思います。当時は美化されて国民は熱狂したそうです。会場には絵ハガキや花瓶、皿、メダルなどの記念グッズが展示されています。市の公会堂前には銅像も建立されました。

写真は直属の上官が所蔵していた、彼らが破壊した鉄条網や杭の破片です。

戦争末期には日本の主要都市が空襲を受けましたが、久留米市は昭和20年8月11日にアメリカ軍の空襲があり、214人の犠牲者が出ました。当時の市街地の7割が罹災しました。地図の赤い部分が戦災区域です。

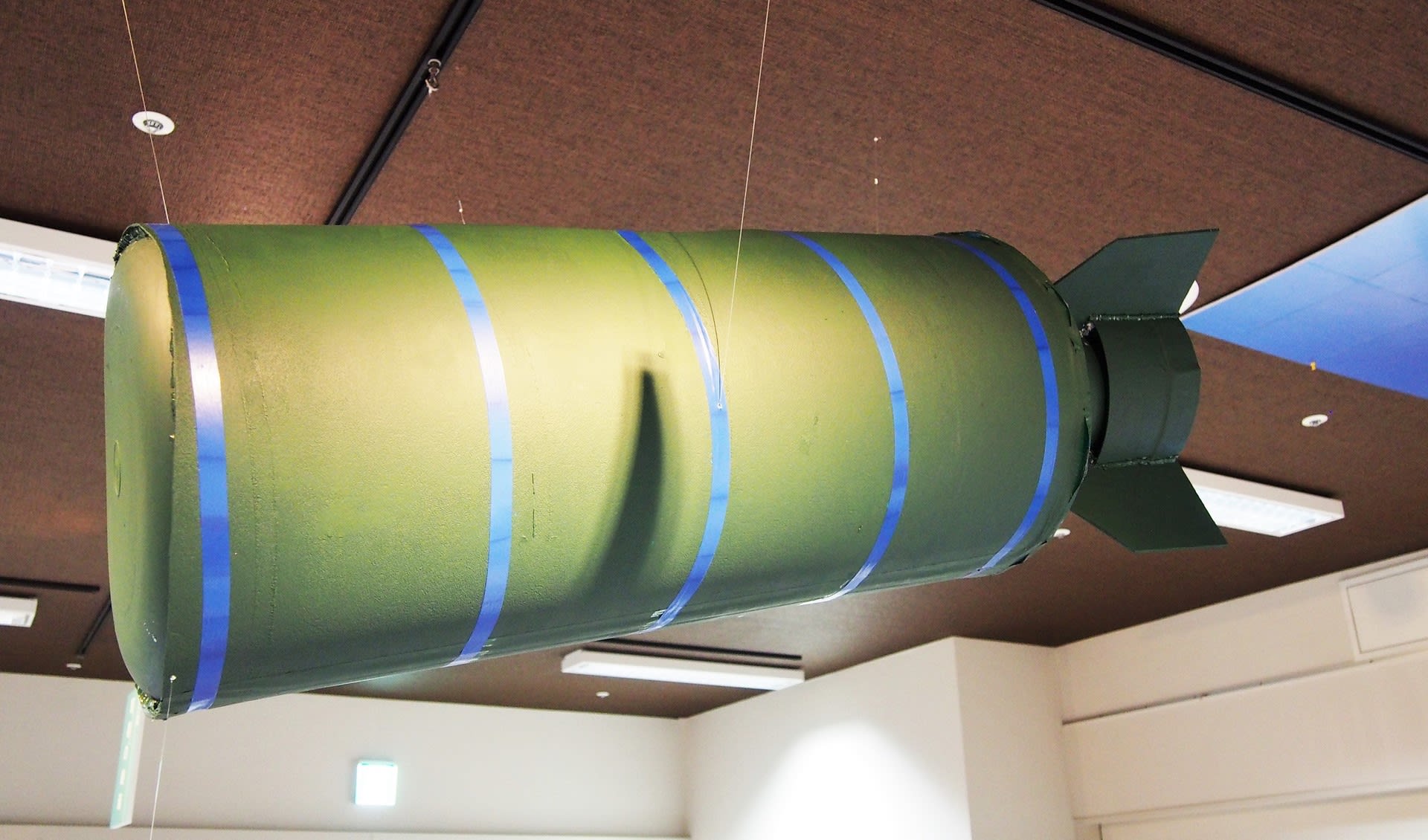

久留米空襲に使用された「E-46収束焼夷弾」の実物大模型です。

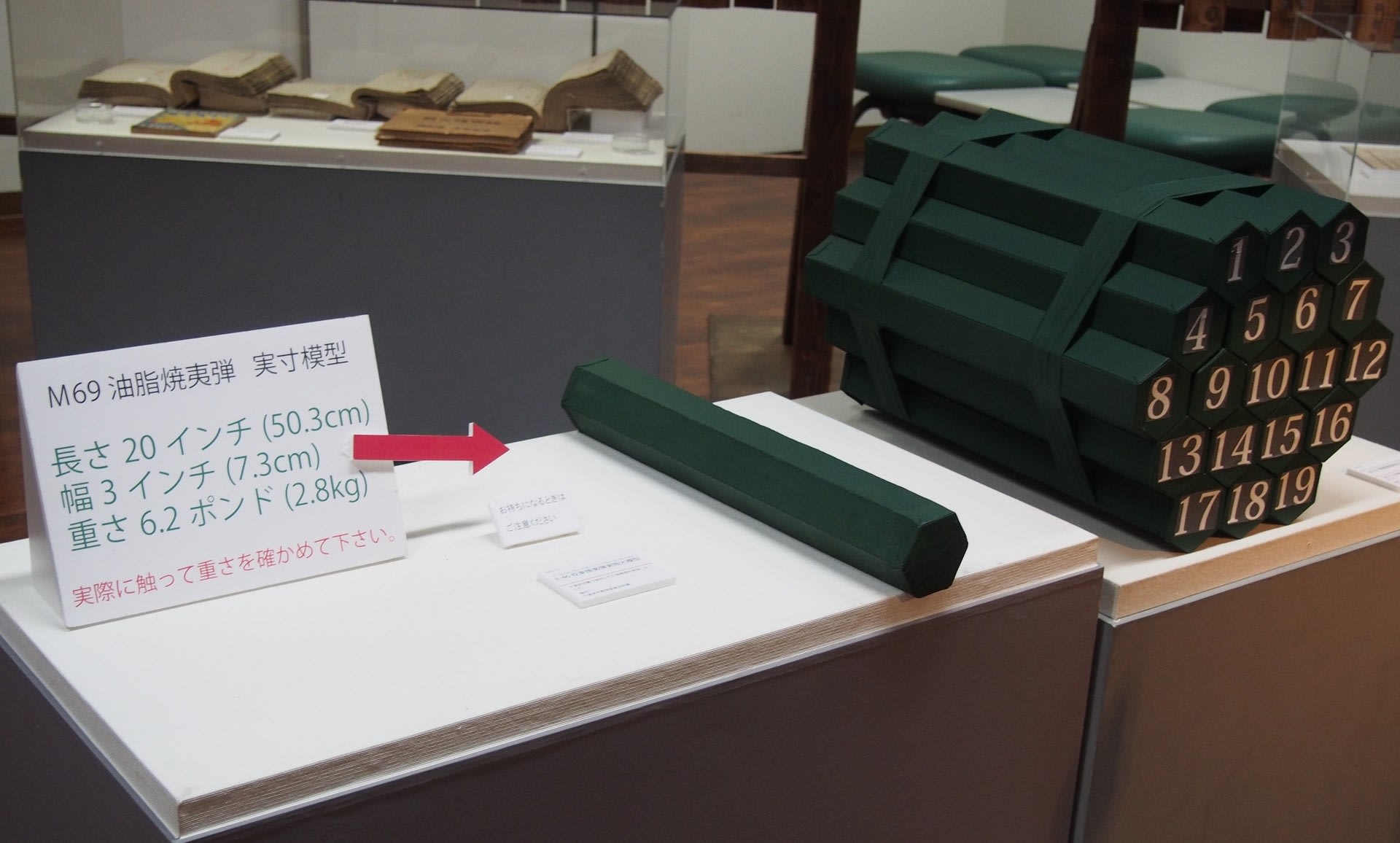

油脂焼夷弾の実寸模型です。一本の長さが約50センチ、重さが3キロ弱あります。試しに持ち上げてみるとずしりと重い。直撃を受けたらひとたまりもありません。

図書館のすぐ近くの公園に、空襲の犠牲となった方たちの慰霊碑があります。毎年、8月11日にここで慰霊祭が執り行われます。しかし終戦から70年以上経ち、遺族の方々も高齢化しました。近年は参列する遺族が少なくなってきています。戦争の記憶も風化するのでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます