コロナ禍が明け正常開催されるようになった県内の「民謡全国大会」。

令和5年からその制覇を目指して観覧に赴いている、秋田民謡の全国大会。完全制覇はまだまだです。。。汗

これまでの訪問歴はこちら。↓

~これまでの訪問歴~

秋田おばこ節 大仙市 令和5年6月4日

秋田港の唄 秋田市 令和5年6月25日

秋田おはら節 大仙市 令和6年9月7日(土)

三吉節 秋田市 令和5年9月17日

生保内節 仙北市 令和5年9月24日、

令和6年9月22日(2回目の訪問は初めて。汗)

秋田追分 五城目町 令和5年10月1日

長者の山 美郷町 令和5年10月14日、15日

秋田船方節 男鹿市 令和5年11月19日

秋田飴売り節 大仙市 令和5年11月23日

秋田長持唄 秋田市 中止

(秋田長持唄は、旧雄和町出身の民謡歌手・故長谷川久子さんが、同町の旧戸米川村、旧種平村で唄われていた「箪笥担ぎ唄」を編曲した民謡。大会は伝承と普及を目的に1994年から開かれてきた。)

今回赴いたのは、「第37回生保内節全国大会」。

会場は、仙北市田沢湖にある「仙北市民会館」です。

〔生保内節について〕(大会プログラムより転載)

民謡「生保内節」のふるさと、ここ生保内盆地は、奥羽山脈から吹きおろす名物の東風で知られています。

この東風は、春に雪解けを促し、夏には病害虫を防ぎ、干天には慈雨をもたらし、秋には収穫物の乾燥を助けるなど、天与の宝風として地元では「東風(だし)」と呼び親しんでいます。

この「東風(だし)」を唄ったのが「生保内東風(おぼねぇだし)」で、天正年間(1573~1592)ごろから唄われ、ほかの地域の影響をまったく受けない独自の民謡として、現在では「元唄」や「正調生保内節」として知られています。また、名曲ゆえに難局でもあり、唄うには節回しの複雑さと、息づかいの難しさに特徴があると言われています。現在広く唄われている「生保内節」は昭和6年頃に編曲され全国に広まりました。

前回訪問の第36回大会の模様はこちらから→

少し遅れて到着したので、一般の部の予選が真っ最中でした。

今回の出場者は、「一般の部」が116名、「年少者の部」が13名です。

本部伴走者紹介。

熊谷信子さんほか県内のプロたちが伴奏陣を担ってくださっています。

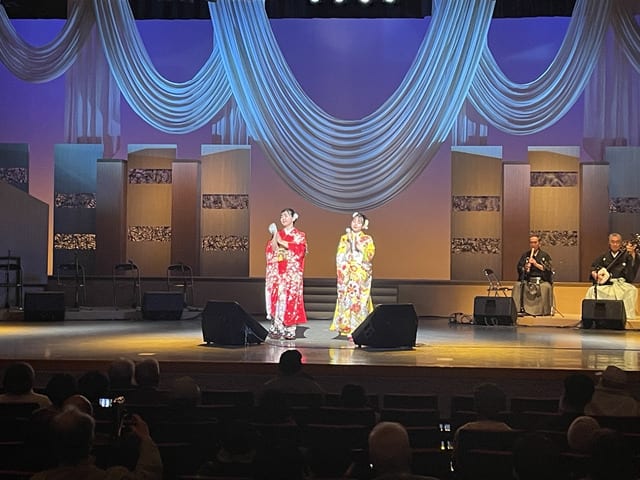

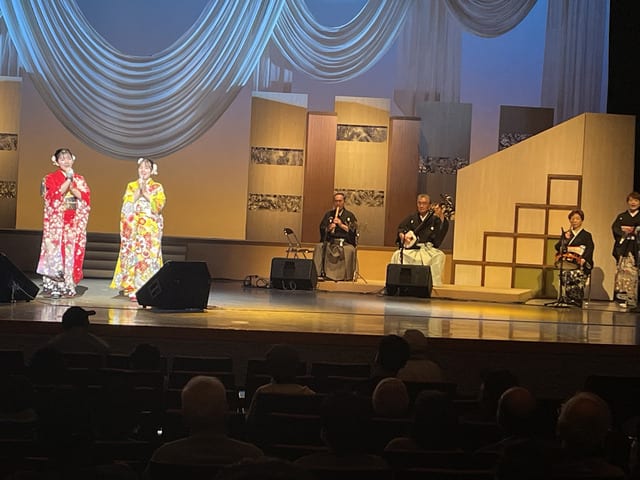

アトラクション。

進行は熊谷信子さん。ご自身もこの大会の第2回大会の最優秀賞者です。

藤原美幸さん。この大会の第8回大会の最優秀賞者でもあります。

「秋田長持唄」をロック調に。伝統ある民謡を新しい面を見出そうと工夫されています。

アトラクション二人目の出演者が成田義道さん。前回の第36回大会の最優秀賞者です。

ここからは、「一般の部」決勝戦。10名が競いますが、皆さん上手で、私なんかには優劣をつけるほどの耳はありませんでした。

1.大川あけみ(秋田市)、2.山上 衛(岩手県)、3.川辺節子(秋田市)、4.谷川未采(八郎潟町)、5.倉田珠衣(秋田市)6.川井ふたば(秋田市)、7.高橋 淳(由利本荘市)、8.高橋邦子(大仙市)、9.澁谷四郎(横手市)、10.佐々木深里(岩手県)の10名。※敬称略

続いて、「年少の部」の表彰式。

「年少の部」の最優秀賞者は、長谷川芽咲さん(鹿角市)。

私の耳にも「確かに上手でした。」と感じることができました。

アトラクションは角館高校飾山囃子部の皆さん。

さあ、いよいよ一般の部の結果発表です。

優秀賞に残った5人。

山上 衛(岩手県)、倉田珠衣(秋田市)川井ふたば(秋田市)、高橋 淳(由利本荘市)、佐々木深里(岩手県)の5名です。※敬称略

最優秀賞に輝いたのは、高橋淳さん(由利本荘市)でした。

二年連続で男性が優勝を獲得した本大会でした。