『ついに現われた幻の奉納文 伊勢神宮の古代文字』(丹代貞太郎・小島末喜:著、小島末喜:1977年刊)という本の内容をご紹介しています。

今回ご紹介するのは、和気清麻呂の2枚目の奉納文ですが、これは前々回ご紹介した、道鏡事件が『続日本紀』編集者の創作であるという説に関係すると思われるものです。

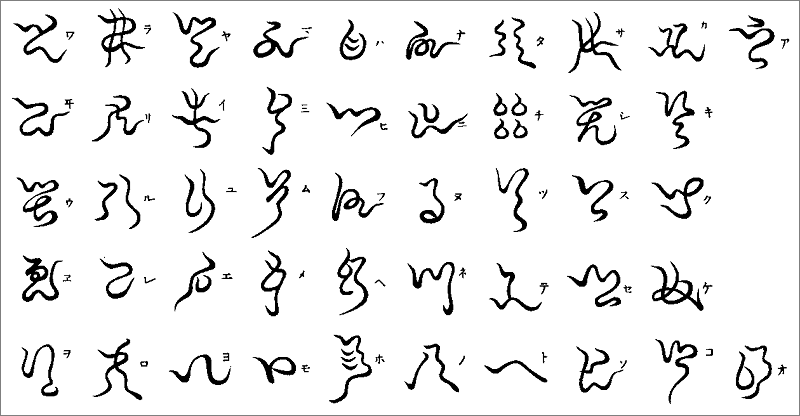

【和気清麻呂の2枚目の奉納文】

|

番号

|

読み

|

解釈

|

古代文字の種類

|

|---|---|---|---|

|

15

|

わかみかとはあめつちのは | 我がみかどは天地のは | 阿比留文字 |

| しめよりこのかた 和気清麿(花押) | じめよりこのかた 和気清麻呂 | 阿比留文字+漢字 | |

| きみとやつことさたまれり | 君と奴と定まれり | 阿比留文字 |

まず、この奉納文の意味を知るため、同じような文言が使われている文献がないか探したところ、『平田翁講演集』(平田篤胤:著、室松岩雄:編、法文館書店:1913年刊)という本に、前々回ご紹介した宇佐神宮の御託宣の原文「我國家開闢以來、君臣定矣」を、

「わがみかどはあめつちのはじめよりこのかた、きみとやつことさだまれり」

と読んでいるのを発見しました。つまり、この奉納文は宇佐神宮の御託宣の前半部分であると解釈できるのです。

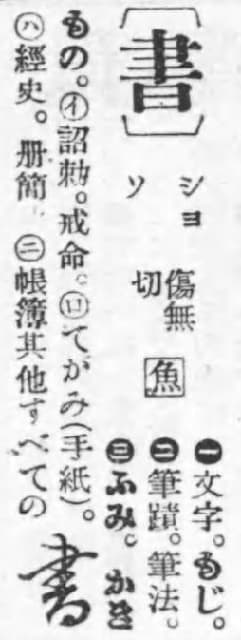

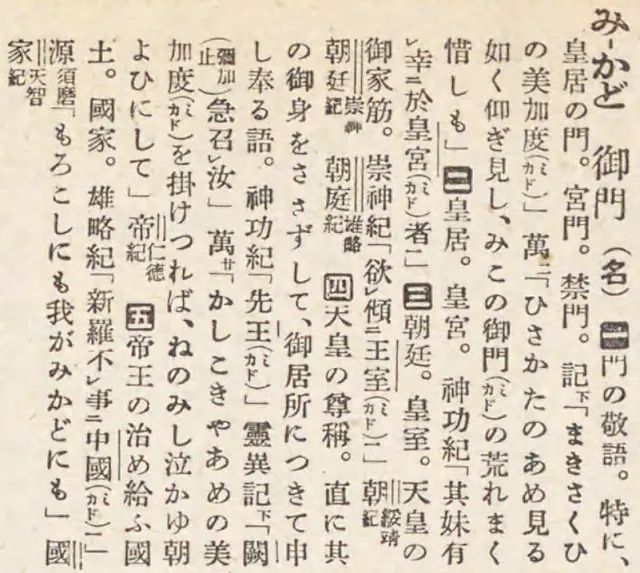

なお、「みかど」については、『大日本国語辞典』を調べてみると、5番目に「帝王の治め給ふ國土。國家。」と書かれているので(次図参照)、「みかど=国家」で問題ないでしょう。

【みかど】(上田万年・松井簡治:著『大日本国語辞典』より)

したがって、この奉納文が存在するということは、和気清麻呂は宇佐神宮の御託宣として確かにこの文言を持ち帰ったのだと思われます。

ところで、前々回ご紹介した『訓読続日本紀』には、孝謙上皇が淳仁天皇を退位させた際に、その根拠として、彼女が父親の聖武天皇から、「王(おほきみ)を奴(やつこ)となすとも、奴を王と云ふとも、汝(いまし)の爲(せ)むまにまに・・・」と言われたことを挙げています。

つまり、自分には、聖武天皇から王(皇族男子)を奴(臣下)にする権限が与えられているという主張です。(なお、王を皇族男子と解釈する理由は、本ブログの「舎人親王の奉納文」で解説済み)

ここからは私の想像となりますが、道鏡事件には次のような経緯があったのかもしれません。

1.何らかの理由で、和気清麻呂は宇佐神宮の御託宣を持ち帰った。(弓削道鏡とは無関係)

2.その文言は「わがみかどはあめつちのはじめよりこのかた、きみとやつことさだまれり」だった。

3.これは聖武天皇の言葉を否定するものだったため、称徳(孝謙)天皇はこれに激怒し、清麻呂を大隅に配流した。

4.しかし、『続日本紀』編集者は、この事件を道鏡の野望を阻止した物語に脚色するため、御託宣の後半部分を創作し、道鏡がこれに激怒したことにした。

参考までにご紹介すると、前々回の「『続日本紀』と道鏡事件」(中西康裕:著)という論文では、道鏡事件創作の動機を次のように推測しています。

すなわち、第四十九代光仁天皇の即位は天武系から天智系への皇統の転換であり、その子である第五十代桓武天皇には「新王朝」創設という意識があったため、『続日本紀』編纂にあたって、皇位継承をめぐる混乱、すなわち道鏡事件を創作することによって「前王朝」の失態を現出させ、「新王朝」誕生は革命であったという根拠にしたのではないかというものです。

確かに桓武天皇は、平安遷都によって千年の都を築き、蝦夷の反乱を平定して領土を北方に拡大し、律令政治の改革を断行した名君ですから、「新王朝」における革命の旗手を自任していた可能性は高く、道鏡事件を「創作」する動機はあったと言えそうです。

そう考えると、この奉納文も、歴史的な事実を検証する上で非常に貴重な資料であると思われるのです。