「行き暮れて木の下陰を宿とせば 花はこよひの主ならまし」

薩摩守 平忠度 (1144年~1184年 *平安時代末)

平清盛の異母弟。 一ノ谷の合戦で討ち死。その時、この歌をえびらに結んでいたとされる。

その当時、ソメイヨシノはなかったのだから、実際はどんな桜の下宿りをしたのだろうか。

忠度はまた、平家一門都落ちの時、わずかの供を連れて都にとって返し、歌の師、藤原俊成に自作の和歌100余首を託した話は有名。

俊成はその後、『千載和歌集』(1188年成立)を編纂した際、忠度の「さざなみや・・・」の歌を、読み人知らずとして入れた。

後に、俊成の子、藤原定家が『新勅撰和歌集』(1235年成立)を編纂。そこでは、はっきり 薩摩守忠度の作とされた。

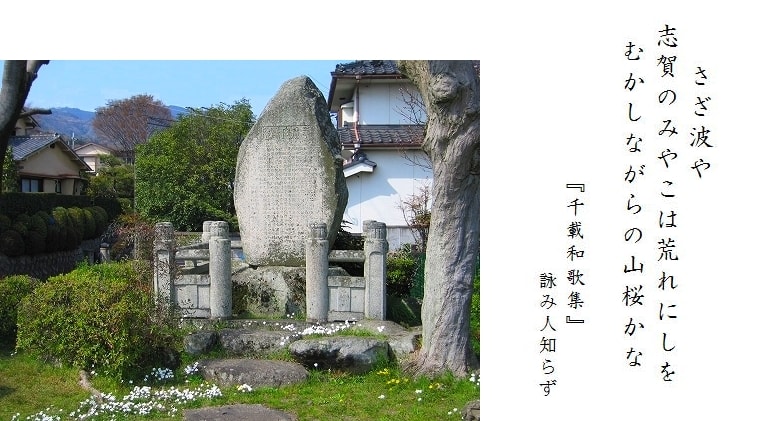

「さざ波や 志賀のみやこは荒れにしを むかしながらの山桜かな」

大津市錦織地区の住宅地の中にある「志賀宮蹟碑」。明治時代建立と記されている。山桜

「朧月夜」

高野 辰之 明治9年(1876)~昭和22年(1947)朧月夜、おぼろ月夜、菜の花、なの花

撮影地 南伊豆の菜の花畑

「碁をくづす音ばかりして旅やかた しづかに春の夜はふけにけり」

落合 直文 文久元年(1861)~明治36年(1903)

写真は、伊豆湯ヶ野温泉の福田屋

右猿「定額給付金てぇのは四個目のトチの実なんじゃないのか?」 『列子』 中国古代の寓話集

左猿「ん? うーん」朝三暮四

写真は京都嵐山で(昭和55年1月撮影)

・今回掲載のテキストはすべて著作権が切れています。

・主な参考ソース

シャープ電子辞書 パピルス

講談社 日本全史

講談社 近代秀歌 木俣修

週間朝日百科「世界の文学」101

写真・編集・制作 KY企画