かつては魔法のように考えられていたことも、科学技術の進歩により、そのしくみと謎が解明されてきた。だが未だ、現在の科学の力をもってしても解明されていない事柄が多くある。海外サイトにて、いまだにその理由が科学的に説明できないとされる15の事柄がピックアップされていた。一部こじつけっぽいものも含まれるが、様々な事象のなぜ?何?を探求していくことは面白いし、その好奇心が明日の科学を進歩させるのだ。

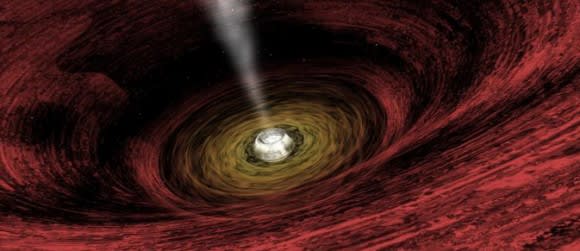

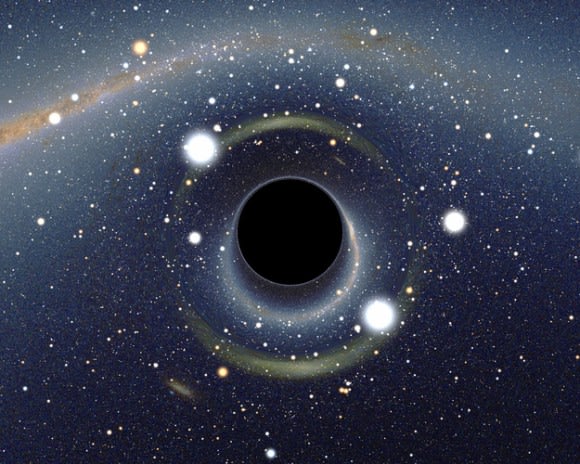

1.人間がブラックホールに落ちたらどうなるのか?

昔から物理学者の間では「人はブラックホールに落ちたら、”事象の地平面”を越えるまで、自分が落ちている事に気づく事はない」と言われていたが、2012年に発表された理論では「灼熱の壁にぶち当たり、一瞬で炭になるかもしれない」という。

他の理論では、ブラックホールに近づいた人間は、重力により伸びながら捻られるそうで、これを物理学者はスパゲッティフィケーションと呼ぶ(スパゲッティのように長く伸ばされる為)。ちなみに、中心に近づくにつれ伸ばされた身体が二つに割れ、そこから徐々に粉々にされるようだ。想像したくもない事だが、物理学が今後挑戦していく難題の一つなのだ。

”事象の地平面(イベント・ホライゾン)”とは?

重力が強くなりすぎて光さえ逃がさない空間と、光に溢れた我々の世界を繋ぐ境界面の事。

2.何故トマトを構成する遺伝子が人間より多いのか?

トマトは3万個の遺伝子から構成されているが、人間は2万個~3万個の遺伝子により構成されている。

この問題は長年の間植物学者を苦しめてきた「Cバリュー・パラドックス」という問題である。Cバリュー・パラドックスとは「生物の持つDNAの大きさが進化の度合いと一致しない」現象の事を言う。この問題に挑戦する理論は幾つかあるのだが、未解決のままだ。

3.プラシーボ効果がどうやって起きるのか?

例え医者から貰った薬が砂糖の塊であったとしても、それが本当に自分の病に効く薬だと信じていれば、病が治る事もある。これが世に言う、プラシーボ効果であるが、不思議な事に自分が薬を「偽物」だと知っていても、砂糖の塊が効く事もあるという。

しかもプラシーボ効果は薬だけに起きる現象ではない。手術をして、肝心な治療をして貰っていない場合でも「手術をした」と信じれば同じ現象が起こる。

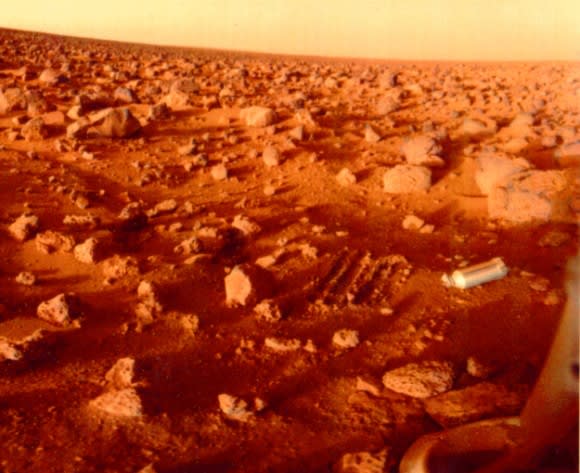

4.火星探査機バイキングが1970年代に発見した生命はなんだったのか?

火星探査機バイキングは1976年に地球外生命体を探すために3回の実験を行った。一回目の実験結果は「生命反応有り」だったが、その後二つの結果は「生命反応無し」だった。そのため、1970年代に、この生命反応有りという結果は何らかのミスだと考えられた。

しかし2012年、NASAの研究チームが現代技術をもってして、この時の実験結果を再度解析してみたところ、驚くべき事に、本当に「生命の居る可能性が高い」事が分かったそうだ。果たして火星に生命は居るのだろうか?

5. 地球誕生から短い期間で水が出来た理由は?

地球が誕生したころ、太陽は今ほど熱くは無かった。それ故に、地球上の氷が溶けるのは不可能だったそうだ。こう考えると、何故24億年から38億年前に水分がすでに地球上に存在していたのか?という疑問が浮上してくる。

この疑問の説明を試みる理論は幾つか浮上してはいるものの、どれも完全な説明は出来ていないそうだ。

6.宇宙人はどこに居るのか?

これが世にいう「フェルミのパラドックス」という矛盾である。銀河には太陽よりも古い惑星が数十億も存在している。仮に、その中の幾つかは地球のような環境に恵まれており、そこには知的生命体も存在しているはずである。その知的生命体の中の少数は宇宙空間を自由に行き来する程の知能を持っているかも知れない。しかし、だとするならば、何故彼らは我々に会いに来てくれないのだろうか?

勿論、「宇宙人は存在するが、宇宙空間を自由に行き来する文明レベルではない」、「宇宙人は元々存在しない為、その仮定は成り立たない」等と言った理論は度々提唱されてはいるものの、未だに結論は出ていない。

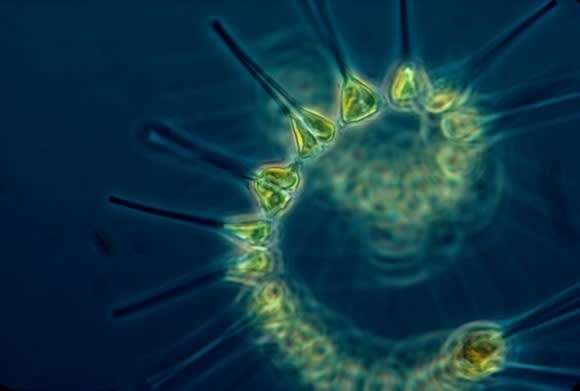

7.HNLC海域にのみ植物プランクトンがあまりいないのはなぜか?

南極大陸の一部の海では、「HNLC海域」という海域が存在し、高濃度の栄養塩があるにもかかわらず植物プランクトンがあまりいない。この問題は「南極パラドックス」と言われており、「鉄不足が原因なのではないか?」等と言った共通の理論は出ているものの、完璧な説明は未だ成されていない。

8.人間より身体の大きい生物が、人間よりガンになりにくい理由

22

本来、癌というものは細胞の遺伝子が突然変異を起こし、増殖がコントロールできなくなり、細胞数が爆発的に増えるために起きる症状の事をいう。

だとすれば、本来細胞の数の多い「巨大な生き物」ほど、癌になりやすいものだと感じるだろう。しかし、これまでの観測・研究によると、生き物のサイズは、がん発生率とは関係がない事が分かってきている。これは一般的に「ペトのパラドックス」と言われ、生物学者「リチャード・ペト」に由来する。今のところ、何故細胞数が多いにも関わらず、癌の発生率が上がらないのかは謎のままだ。

9.宇宙空間に大量にあるはずのリチウムはどこにあるのか?

現在の物理学理論では宇宙には多量のリチウムが存在する事が予測されている。しかし、実際に宇宙空間のリチウム量を計算してみた結果、理論の三分の一のリチウムしか観測されていない。

生まれて間もない星に存在する物質の比率は、宇宙誕生の瞬間に存在していた物質と似ているはずなので、物理学者は生まれて間もない星のリチウム量を観測したところ、やはり、どうしてもリチウムの量が低いそうだ。一体宇宙空間に存在するはずのリチウムはどこへ行ってしまったのだろう?

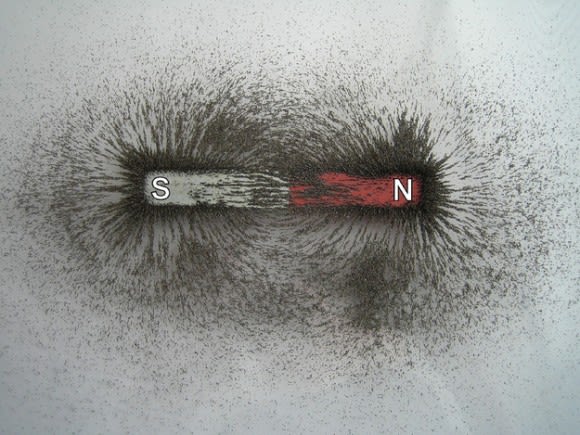

10.なぜ磁石は必ずN極とS極を持つのか?

例え何回、磁石を二つに割ろうとも、その破片は必ずN極とS極を持つ。量子力学によれば、磁石の片方の特性(N極かS極)だけを持った「磁気単極子」というのが存在するはずなのだそうだが。

最近、この磁気単極子が実験室で作られたというが、我々は未だに自然界で磁気単極子を観測出来ては居ないのだ。

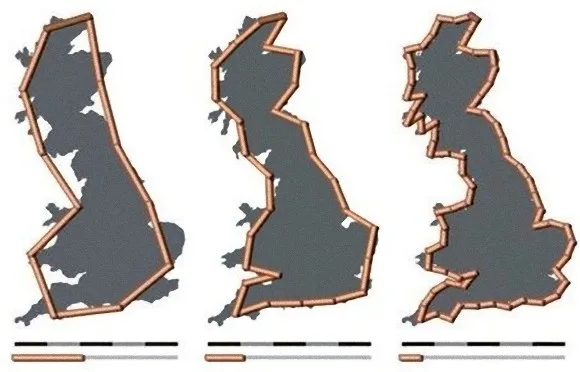

11.イギリスの海岸線の本当の長さ

海岸線を定規で図る場合、長さを求めるのは簡単だと思うだろう。しかし、より小さな定規を使ってみると、大きい定規では気づかなかった小さなデコボコに気づき始める。

そうする事で、元々あった小さな小数点以下の誤差が露わになっていき、「完璧な海岸線の長さを測る事」は難しくなっていくのだ。これを「フラクタル」とも言う。

一応提示しておくが、完璧ではないにしろ「およそ」の長さを測定する事は可能である。英国政府、陸地測量部によれば1:10000比率で計測した場合、イギリスの海岸線の長さはおよそ17819.88キロメートルだそうだ。

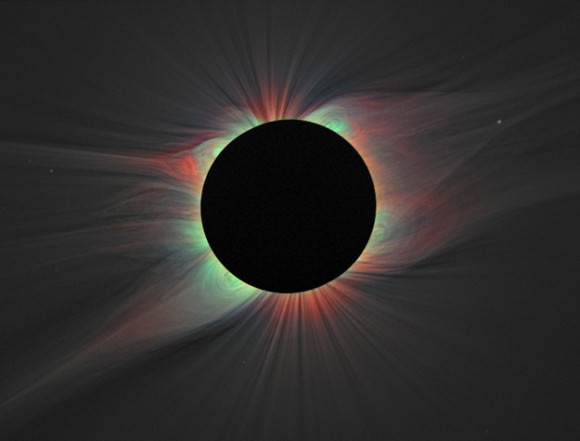

12.太陽大気が、熱を発する表面より熱い理由とは?

太陽大気、コロナとも言われるガス層は、時には数百キロメートル先にその熱風を噴射する事もあり、その温度は摂氏200万度を超える。しかし、その熱源であるはずの太陽の表層(彩層)は、たった5000度である。この理由は未だに解明されていない。

13.始新世時代に地球が暑かった理由

始新世時代とは、今から約5600万年から3400万年前の時代の事を言う。始新世時代とは新生代という時代の一つであり、この時代は恐竜等の大型動物が絶滅し、新しく哺乳類や鳥類が繁栄した事から名付けられた。

この時代にはやや気温の低下が見られたものの、何故か始新世時代に気温が上昇し、約摂氏15度から20度と、新生代の中で最も気温の高い時期になった。だがこの時期の気温上昇の明確な理由は未だに解明されていないのだという。

14.火星にある黒いシミはいったいどこから来ているのか?

この写真にある火星の黒いシミは、火星が温かくなる時期に突然山頂付近から現れ、水のように山頂を流れ落ちてゆく。そして、寒い時期に入ると、徐々にその姿を消してゆく。

これを見た科学者たちは初め、氷が溶けて、その水が山頂から流れているのだろう、と言う仮説を立てた。しかし、NASAの火星調査機「マーズ・リコネッサンス・オービター」は水分を観測する事は無かった。一体この黒いシミは何なのだろうか・・・?

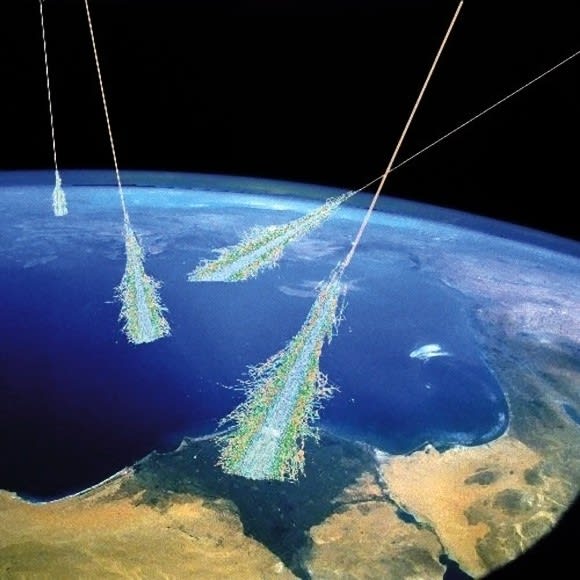

15.起源の分からない宇宙線は一体どこから来ているのか?

GZK限界というのは、理論上、宇宙線が持てるエネルギーの限界の事を言い、アインシュタインの相対性理論で提唱されている理論の一つである。

しかし、東京大学明野観測所の物理学者たちは、これらの理論に当てはまらない、GZK限界を突破した宇宙線を観測した。この宇宙線が一体どこから発射されたものなのか、未だにその謎は解明されていない。

via:buzzfeed

☆こんなん調べて金もらっとる学者はええなぁ~!俺も、もっと勉強しとけばよかった!!