【安土城】あづちじょう

【別名】-

【構造】山城

【築城者】織田信長

【築城年代】1576年(天正4年)

【指定史跡】国指定史跡

【場所】近江八幡市安土町下豊浦

地図

【スタンプ設置場所】

地図

【スタンプ設置場所】安土城天守信長の館・安土城郭資料館・安土城跡信長廟前

【城郭検定】出題あり

琵琶湖畔に築かれた城の象徴でもある「天主」が岐阜城とともに起源となった城である。

信長の「天下布武」にかけた絢爛豪華な五重六階の(吹き抜け構造)天主は、

安土城完成から3年足らずで何者かの放火によってその見事な姿は消えてしまいました。

羽柴秀吉が後継者となり、甥の秀次に八幡山城を築かせると安土の城下町ごと移住させ

安土城と城下町は、その機能を失うこととなりました。

駐車場

この辺りはかつて琵琶湖の内湖で水堀になっていました。

この位置で見渡しても琵琶湖は見えないのでちょっとピンと来ないですが

ここで想像力を発揮させてみて下さい。

では、

を持っていざ!!

大手道

約8年ぶりにやってきました。

その頃は山城歩きをしていなかったので、完全に運動不足でした。

今まで、この道中がものすごく疲れた印象しか残っていませんでした。

しかし、足元を見ると…当時より整備されているのが見受けられます。

伝前田利家邸

まずは右手にある伝前田利家邸です。

羽柴秀吉と向い合わせで夫婦ともどもとても仲良しだったようですね。

ところで、現在残っている絵図は廃城になってから1世紀後に描かれたもので

屋敷跡の名称は推定であって、正確なものではありません。

ということで屋敷名の頭に伝と付いています。

しかも…なぜか信長の側近でありながら明智光秀の屋敷が無いというのも

変ですよね。

伝羽柴秀吉邸

伝前田利家邸の向いにある伝羽柴秀吉邸は、上下二段になった

郭で構成され、二階建ての櫓門で石垣の上の階と繋がっていて、

渡櫓としては最古のであったとされています。

案内石板

ここでは最大の屋敷であったようです。

ここで屋敷跡の様子を確認します。

下段郭

下段郭の建物は、馬6頭を飼える厩があるだけでしたが、

厩の中には武士が控える遠侍が設けられるほどの大きさがありました。

上段郭

上段郭は居住区で、建物は3棟で構成されていました。

入口と奥に台所があり、主殿がありました。

それにしても、上下の段郭の石垣を見ただけでも凄いなあと思うし、

大そうな人物の敷地であることが感じられる郭です。

伝徳川家康邸

現在は摠見寺があります。

摠見寺には信長公所用の鉄鍔、陣羽織が伝わり、襖絵なども

不定期ながら、主に土・日曜日や祝日に特別拝観(抹茶付)500円で出来るそうです。

これは見逃した~

石仏

大手道の石材として石仏や五輪塔など使われたものがそのまま残されています。

石材が足りないので近隣の石仏までも使ってしまうとは信長らしいというか…。

「うつけ者」と言われてもおかしくないと思います。(城も燃えるわなあ)

と以前訪れた時はそう思っていたのですが、いろいろ巡っているうちに

転用石をいっぱい見て来た結果、信長だけがやったことではないし、

このころの事情や文化で、諸説ありますが無下にしている訳でもないことが

分かって来ました。

それにしても、石垣なら踏むことはありませんが、

下見て歩かないと、うっかり踏んでしまいそうになります。

石段の高さがまばらなのでとても疲れます。足腰にくる~。

以前に比べてかなり歩きやすく整備されていますが、前回はこれに

かなり体力を奪われました

摠見寺墓地

摠見寺墓地

この奥には摠見寺の墓地があるようです。

伝武井夕庵邸

武井夕庵は美濃の斎藤氏から信長の側近になり

右筆となった人物です。

古井戸

この邸跡には古井戸?古池?の跡が見られます。

結構登って来ましたよ。

百々橋口道合流地点

天主と摠見寺跡へとの別れ道にやって来ました。

まずは本丸を目指すことにします。

では、天主目指して右の道を登りましょう!

七曲り道

伝織田信澄邸・伝森蘭丸邸の石柱があるこの場所は七曲り道の入口です。

覗いてみるも、この先は藪です。

現在、道は未整備のため通行不可になっています。

この先に伝織田信澄邸・伝森蘭丸邸への道があるということか。

森蘭丸ファンは多いと思うのだが…これでいいのか?(整備希望)

伝黒金門跡

巨石に囲まれた出枡形は、鉤の手に折れて門を入って行きます。

これより先は信長が側近たちと日常生活を送っていた中枢部となるだけに

使用されている石もこれまでの石よりも大きいものが使われています。

黒金門は櫓門と薬医門で構成されていたと推定されています。

伝二の丸(西の丸)石垣

人間と比較すと石垣の高さがよくわかります。

二の丸(西の丸)下

正面右側へ延びる階段の先は伝長谷川秀一邸跡があります。

ここまで登って来ると信長側近の屋敷が建ち並んでいることになります。

伝長谷川秀一邸

築城当初は側近の万見重元邸が置かれていました。

当時は、名物茶器や茶会を催される表座敷として使用されていました。

現在は、織田信雄四代供養塔が祀られています。

二の丸南下に回り込んで北に向って折れて二の丸、本丸の入口へ。

仏足石

なんと、この仏足石も石仏同様石垣のひとつとして使われていたもの

だそうです。

石仏や五輪塔が石垣の一部に使われているのはよく見掛けますが、

仏足石かいな!マジか…。

石仏と違ってそう沢山あるものではないのだから

どこから運ばれたものなのか手掛かりはないのだろうか。

蛇石

テーブルのようにある右奥の巨石は、

1万人が3日間昼夜をかけてここまで運んだといわれる巨石ですが、

150人以上の人が下敷きになって押し潰されたとされています。

この巨石が信長公記にある「蛇石」であるかどうか分かりませんが、

天主から最も近い巨石なので、話題のための石として?蛇石と呼ばれています。

実際はどこに使われているのかは、謎のままです。

この階段を登ると二の丸(西の丸)です。

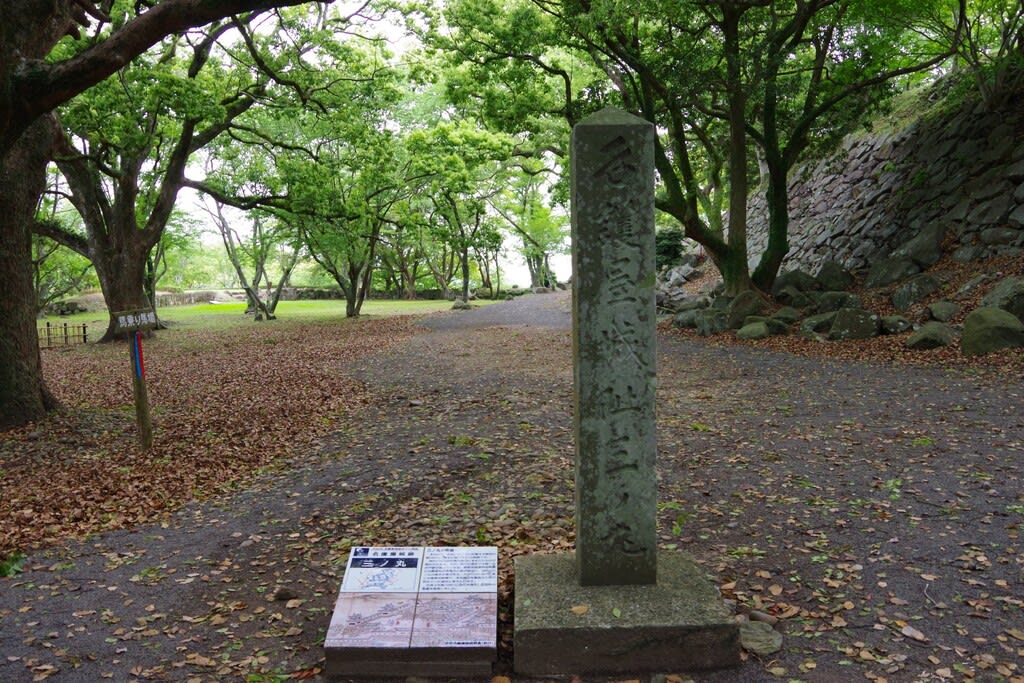

二の丸(西の丸)

本丸下にある二の丸には秀吉が建立したという信長廟があります。

ここには信長愛用の太刀や烏帽子、装束などが埋葬されています。

そして、信長の本丸御殿はここにあったのではないかという声もあります。

信長廟所

本能寺で自害した信長の遺骨は発見されていないが、秀吉が一周忌の時に

この地に廟所を造りました。

信長の遺骨こそは無いが御霊はここで眠る…。

蛇石の東側にあるこの天主下の石垣は、よ~く見ると

火災による高熱によって表面がボロボロになり、

細かく割れていることがわかります。

この石垣の足元からは赤く焼け落ちた大量の瓦が発掘されています。

左が伝説の蛇石ですが思ったより大きく見えません。

本丸跡

二の丸から本丸へ。

ここが本丸御殿跡(南殿)といわれる場所で

信長は御所のような天皇をも凌ぐ御殿を建てようという構想も

あったようですが実現することはありませんでした。

この石垣の上には多門櫓が連なっていたことが想像できる

造りになっています。

伝搦手口

本丸跡の北東隅に、現在は封鎖されている搦手口があります。

鉤の手に折れて石段へと続く構えとなっているはずなのですが、

残念ながら、この先進入することが出来ません。

正面奥の石垣の上にも米蔵跡が残りますが、整備されていないので

こちらも見学不可です。

伝本丸取付台

この階段を登り、くの字に曲がって天主台へ。

直進は天主台へ。

右手に道があるのですが、立ち入り禁止になっているところが

気になります。覗いてみると…

この先八角平への道が続いていますが、現在未整備のため

通行禁止になっています。

天主閣址の石柱

いよいよ天主閣のあった天主跡です。

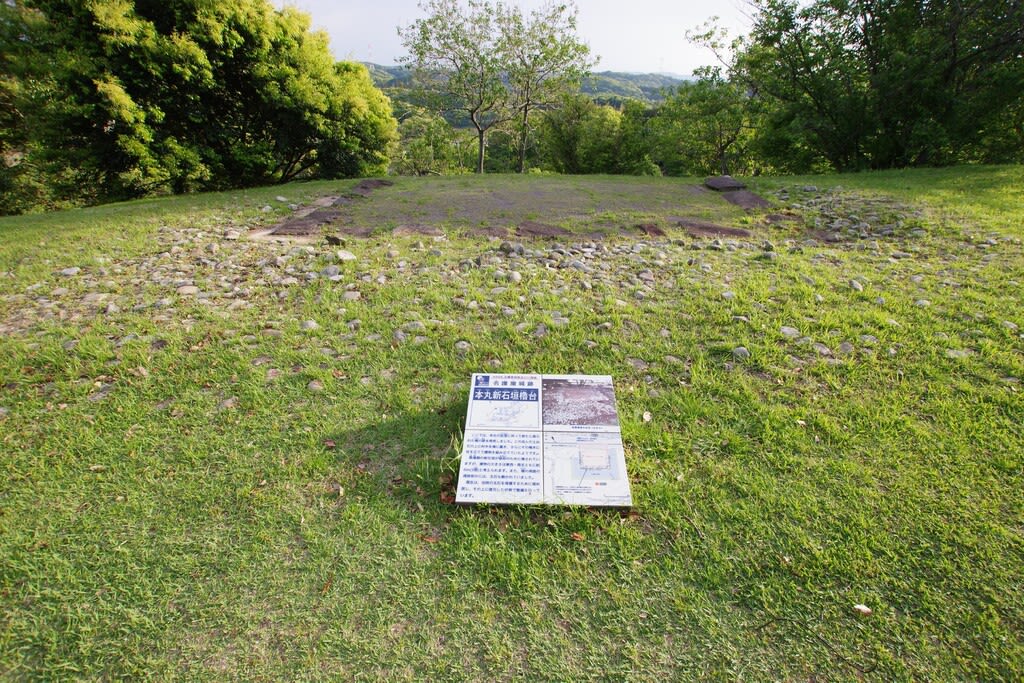

天主台礎石群

礎石部分が不等辺八角形平面の天主台。

中央部分には1個分の礎石が存在せず、そこには深さ1m程の穴が発見されています。

このことは吹き抜け構造を示すものなのか?

私ならその穴にこれでもかという太い立派な大黒柱を挿してしまおう!

と思ってしまうのですが。

素人なのでこんな考えをしてしまいます。^^;

山岳部を削り出し、石垣で囲まれた天主の基礎。

この部分は地下部分となり穴蔵になっていました。

帰路

帰路

帰路は百々橋口道を通って行きたいと思います

帰りは下るばかり

と思いきや、

目の前には登りの階段が

また登り~

心折れそうになりました。

摠見寺本堂跡

1854年(安政元年)に火災で焼失。

本堂は現在大手道のある伝徳川家康邸に再建されています。

天主と城下を結ぶ百々橋口道の途中にあるため、城内を訪れる

多くの人が摠見寺の境内を通過することになります。

本堂周辺からは多くの建物の跡がみつかっています。

後に、豊臣秀頼によって渡り廊下で結ばれた書院なども増築されました。

三重塔

この三重塔と、ここから下った先の二王門は

安土城築城以前の棟札がみつかっており、

摠見寺を建てる際に、甲賀郡から移築ものです。

摠見寺二王門

二王門は、金剛力士像を祀るための楼門です。

それにしてもこの急勾配、登りだったらきつかった

重要文化財に指定されている金剛力士像は1467年(応仁元年)に

因幡院朝によって作られたものです。

石部神社

百々橋口道入口にある石部神社は、信長が安土城の守護神として

安土城築城の際に修復した古くからこの地にある神社です。

百々橋口道入口で道路に出て百々橋の方へ行きたかったのですが

道路に出られないので、このまま大手道まで道路沿いに歩きます。

出口

本日は、いっぱい観させて頂きました。

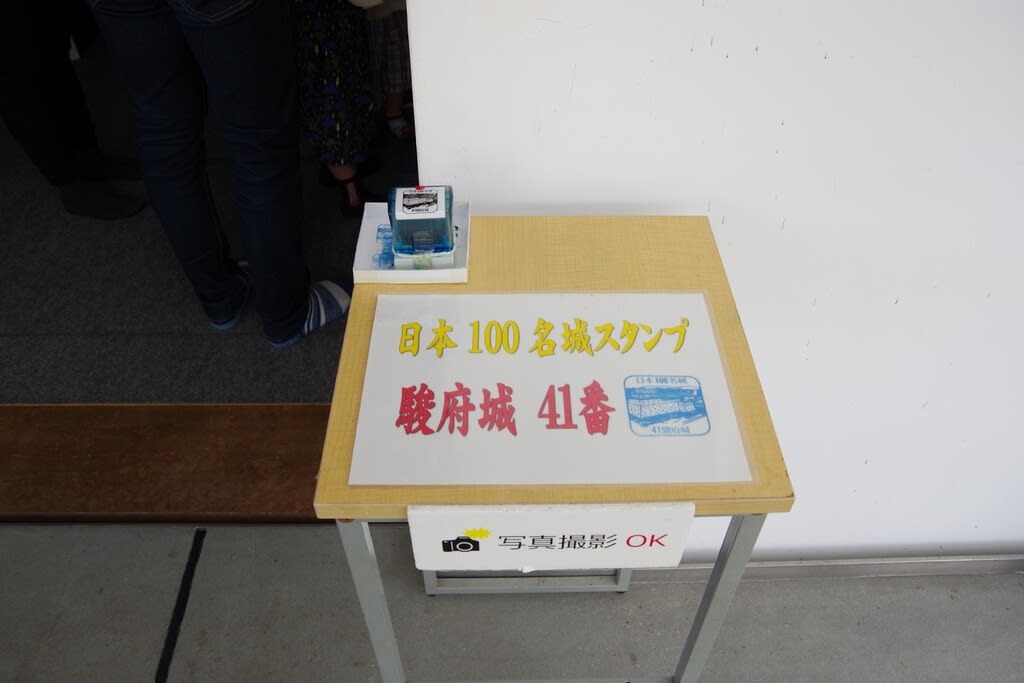

スタンプ設置場所

安土城のスタンプは3ヶ所にあります。

そのうちのひとつがここ入場券売り場の出口です。

赤こんにゃく

滋賀県近江八幡市の名物である「赤こんにゃく」です。

私の住まいでもこんにゃくが名物ですが、このような赤いこんやくは

普段目にすることはありません。

地元では冠婚葬祭のご馳走に欠かせない食卓を彩る食材とされているようですが、

派手好きな織田信長が染めさせたという説もあるようで、

信長らしさが滲み出ているように思える御当地名物ですね。

立石

大手道脇の石垣に等間隔に配置された縦型の石は、

毛利氏配下の石工集団の特徴的な積み方を見ることが出来ます。

百々橋口道

現在は通行禁止となっている百々橋口道入口です。

城下の人々は百々橋を渡り、ここから百々橋口道へ進み、

摠見寺の境内を経て大手道へと合流します。

百々橋

この橋が安土城と城下町を結ぶ重要な橋でした。

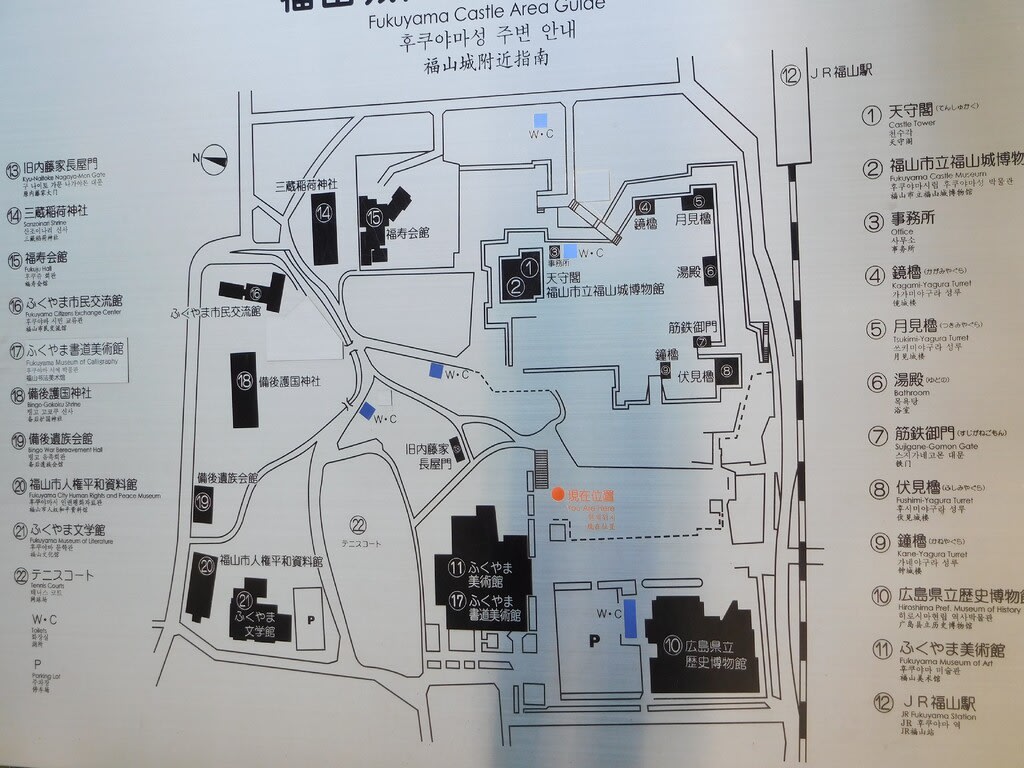

ガイダンス施設

入館料大人200円、小・中学生100円、小学生未満無料と、有料ではありますが

安土城をがっつり堪能してくると、クタクタになってしまったので

ここでコーヒーを飲みながら、館長さんと談笑しながら休憩しました。

まだまだ整備されていない見所があるので整備をお願いしてみたのですが

年々予算が減ってしまって手が回らないのが現状だそうで…残念。

雛型模型

施設内では、安土城天主上層部7分の1雛型模型の展示をしています。

他にも、城下町での出土品が展示されていたり、VR安土城ダイジェスト映像が放映されています。

日本100名城のスタンプラリーを始めた頃に来た時には、とても運動不足で

大手道でへとへとになってしまって満喫どころではなかったです。

しかも、幼かった娘は身軽にどんどん走って先に行ってします。

それを追いかける体力すらなく、散々でした。

安土城と佐和山城はめちゃめちゃ疲れて、もっとちゃんと

見ておきたかったと後悔していたので、常々リベンジしたいと

思っていました。

8年越しにやっとリベンジ出来ました。

体力が着いたのか、整備が進んだからなのか前回に比べて

あれ?と思うくらい難なく行って来ることが出来ました。

そして、前回見られなかった百々橋口道の方へも行って来られて

とりあえず気が済みました。(^^)v(何回行っても良いです)

平成23年5月4日登城

令和2年1月4日再登城

地図

地図

地図

地図

を持っていざ!!

を持っていざ!!

と思いきや、

と思いきや、

心折れそうになりました。

心折れそうになりました。

と思ってしまいました。

と思ってしまいました。

)

)

石

石