【富士見城】ふじみじょう

【別名】大室城

【構造】山城

【築城者】不明

【築城年代】不明

【指定史跡】ー

【場所】長野県小諸市諸城峯 地図

地図

第一次上田合戦の最前線の地。

小諸鍋蓋城の支城として整備され戦闘のための砦として使用された城である。

小諸インター出口

正面の山、高速道路の「飯綱山トンネル」の真上が富士見城です。

小諸高原美術館を目指して直進します。

野鳥の森駐車場

小諸インターから飯綱公園を目指していると左手に段々になった石垣が見えて来ます。

富士見城の真下にあり、駐車場があります。

ここから本丸まで登る道がありますが、今回はここから登らず美術館の方から行ってみました。

この周辺は土手や農地、住宅に沢山の石垣が積まれています。

城郭の一部なのか生活の為に新たに造られたものなのかは定かではありません。

小諸高原美術館

高速道路を走っていると山の上に変わった建物があるなあと気になっていたのですが

美術館だったのかと今更ながら認識しました。

せっかくなので入場料を支払い美術館も見学しました。

美術館に入ると受付の向かい側に小さなコーナーですが富士見城の案内があります。

パンフレットが置いてあるのでここで情報を入手してから登城すのが良いと思います。

また、こちらの館長さんにも富士見城について尋ねてみると親切にお話を聞かせてくれました。

駐車場

周辺には美術館や動物愛護センターの駐車場があり、トイレも猫形のかわいい公衆トイレが設置されています。

開館中であれば美術館のトイレも借りることが出来ます。

登城するのに一番近いのは美術館奥の駐車場を利用すと良いでしょう。

ちなみに駐車場は24時間無料で開放されています。

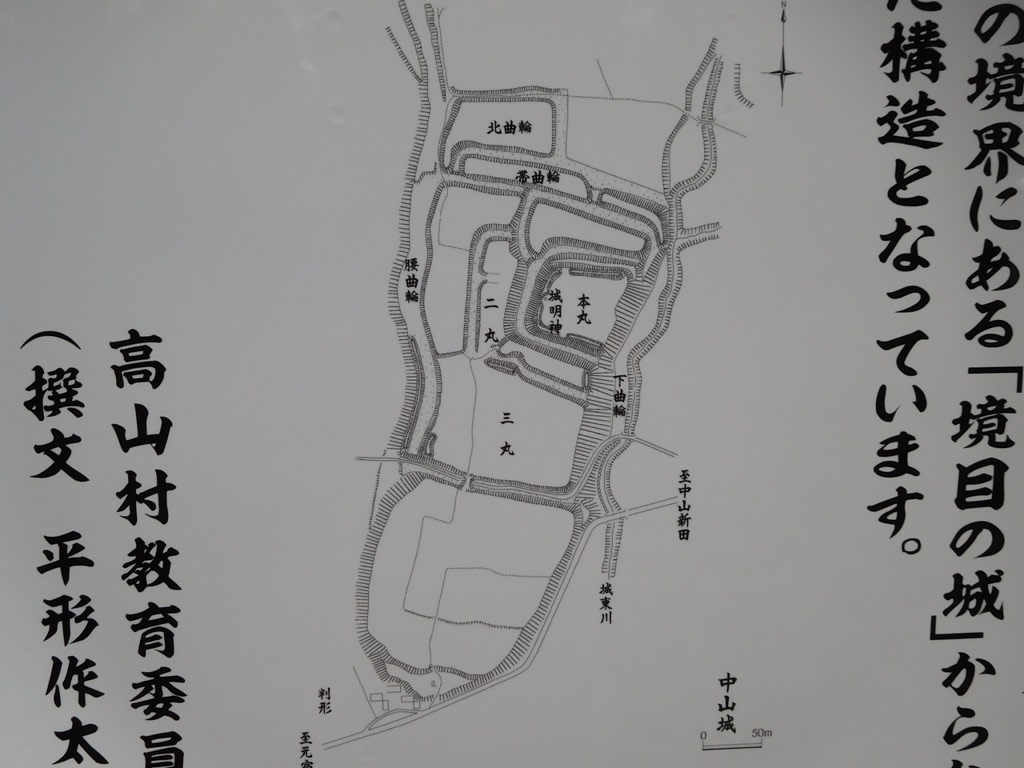

案内板とパンフレット置き場

美術館が閉館していても、ここで縄張りを確認してパンフレットも入手することができるように

なっています。

灯篭の扉を開けると縄張り図の描かれたパンフレットが入っています。

親切で助かります。

高速道路がよく見えます。

あいにくの曇り空ですが、晴れているとここからは浅間山がきれいに見えます。

11月だというのに二日前に降った雪が残っています。

旗塚

旗を立てたという、土を盛った塚の跡が幾つか見つかっています。

五の郭

東側の一番端になる郭で、かつては木戸が設けられていたのではないかと考えられている。

四の郭

出郭と考えられている郭で、東西に土塁が築かれています。

堀切

富士見城で一番大きな堀切。

かつては土採場とされていたようです。

堀切の橋

堀切が大きいため現在は橋が架けられて歩きやすなっています。

主郭

最高所にある小ぶりな主郭

西側に一段下がった広めの主郭

こちら側の郭が富士見城の中心となる部分です。

堀切

郭のように見えるのですが、主郭を守るための浅い堀切とされている。

二の郭

土塁(東側)と石塁(西側)で防御されています。

物見

ここからの眺めがとても良いです。

関東の富士見百景

晴れていればこの方向に富士山を見ることが出来ます。

(夜景もきれいそうだなあ)

この日は曇っていてなかなか富士山が顔を出してくれませんでしたが、

2時間してさて、帰ろうと思った頃晴れてきて山々の間から富士山を見る

ことが出来ました。

その後午後はまた天気が悪くなり少しの間の晴れ間でしたが富士山を見られて良かったです。

「富士見城」の名前の由来がここにあります。

石塁

西側南半分に高さ1m程の石塁が築かれていたようで、その一部が今も残されています。

北側石垣

北側も斜面は石垣で守られています。

三の郭

富士見城で最も広い半円形の郭で、周囲を3m程の石垣で造られています。

西側石垣

11月にもかかわらず雪が降り、紅葉と雪のコントラストがとてもきれいでした。

南側の石垣

飯綱山は山全体が岩山で、「飯綱溶岩」と呼ばれるここにしかない石材で石垣が構成されています。

削平地や城周辺の至る斜面に石垣が残されています。

野鳥の森駐車場へ下る道

ここを下ると最初に見た野鳥の森駐車場に出ます。

城郭の周囲全体に石垣が積まれています。

小諸高原美術館館長さんの話によると、

この城は対真田の徳川方の最前線の重要基地・付城として重要な城であり、上田合戦の際も

西側の谷を挟んで小県の真田方と徳川方がにらみ合った場所であること語ってくれました。

これは、美術館と共にもっと「富士見城」を推すべきではないか!

こんなに立派な城跡があるのに、小諸城だけじゃもったいない!

と、率直な意見を美術館に残していろいろ教えていただいた

美術館の方々に感謝しつつ、今回の登城はこれにて終了。

平成28年11月26日 登城

【別名】大室城

【構造】山城

【築城者】不明

【築城年代】不明

【指定史跡】ー

【場所】長野県小諸市諸城峯

地図

地図第一次上田合戦の最前線の地。

小諸鍋蓋城の支城として整備され戦闘のための砦として使用された城である。

小諸インター出口

正面の山、高速道路の「飯綱山トンネル」の真上が富士見城です。

小諸高原美術館を目指して直進します。

野鳥の森駐車場

小諸インターから飯綱公園を目指していると左手に段々になった石垣が見えて来ます。

富士見城の真下にあり、駐車場があります。

ここから本丸まで登る道がありますが、今回はここから登らず美術館の方から行ってみました。

この周辺は土手や農地、住宅に沢山の石垣が積まれています。

城郭の一部なのか生活の為に新たに造られたものなのかは定かではありません。

小諸高原美術館

高速道路を走っていると山の上に変わった建物があるなあと気になっていたのですが

美術館だったのかと今更ながら認識しました。

せっかくなので入場料を支払い美術館も見学しました。

美術館に入ると受付の向かい側に小さなコーナーですが富士見城の案内があります。

パンフレットが置いてあるのでここで情報を入手してから登城すのが良いと思います。

また、こちらの館長さんにも富士見城について尋ねてみると親切にお話を聞かせてくれました。

駐車場

周辺には美術館や動物愛護センターの駐車場があり、トイレも猫形のかわいい公衆トイレが設置されています。

開館中であれば美術館のトイレも借りることが出来ます。

登城するのに一番近いのは美術館奥の駐車場を利用すと良いでしょう。

ちなみに駐車場は24時間無料で開放されています。

案内板とパンフレット置き場

美術館が閉館していても、ここで縄張りを確認してパンフレットも入手することができるように

なっています。

灯篭の扉を開けると縄張り図の描かれたパンフレットが入っています。

親切で助かります。

高速道路がよく見えます。

あいにくの曇り空ですが、晴れているとここからは浅間山がきれいに見えます。

11月だというのに二日前に降った雪が残っています。

旗塚

旗を立てたという、土を盛った塚の跡が幾つか見つかっています。

五の郭

東側の一番端になる郭で、かつては木戸が設けられていたのではないかと考えられている。

四の郭

出郭と考えられている郭で、東西に土塁が築かれています。

堀切

富士見城で一番大きな堀切。

かつては土採場とされていたようです。

堀切の橋

堀切が大きいため現在は橋が架けられて歩きやすなっています。

主郭

最高所にある小ぶりな主郭

西側に一段下がった広めの主郭

こちら側の郭が富士見城の中心となる部分です。

堀切

郭のように見えるのですが、主郭を守るための浅い堀切とされている。

二の郭

土塁(東側)と石塁(西側)で防御されています。

物見

ここからの眺めがとても良いです。

関東の富士見百景

晴れていればこの方向に富士山を見ることが出来ます。

(夜景もきれいそうだなあ)

この日は曇っていてなかなか富士山が顔を出してくれませんでしたが、

2時間してさて、帰ろうと思った頃晴れてきて山々の間から富士山を見る

ことが出来ました。

その後午後はまた天気が悪くなり少しの間の晴れ間でしたが富士山を見られて良かったです。

「富士見城」の名前の由来がここにあります。

石塁

西側南半分に高さ1m程の石塁が築かれていたようで、その一部が今も残されています。

北側石垣

北側も斜面は石垣で守られています。

三の郭

富士見城で最も広い半円形の郭で、周囲を3m程の石垣で造られています。

西側石垣

11月にもかかわらず雪が降り、紅葉と雪のコントラストがとてもきれいでした。

南側の石垣

飯綱山は山全体が岩山で、「飯綱溶岩」と呼ばれるここにしかない石材で石垣が構成されています。

削平地や城周辺の至る斜面に石垣が残されています。

野鳥の森駐車場へ下る道

ここを下ると最初に見た野鳥の森駐車場に出ます。

城郭の周囲全体に石垣が積まれています。

小諸高原美術館館長さんの話によると、

この城は対真田の徳川方の最前線の重要基地・付城として重要な城であり、上田合戦の際も

西側の谷を挟んで小県の真田方と徳川方がにらみ合った場所であること語ってくれました。

これは、美術館と共にもっと「富士見城」を推すべきではないか!

こんなに立派な城跡があるのに、小諸城だけじゃもったいない!

と、率直な意見を美術館に残していろいろ教えていただいた

美術館の方々に感謝しつつ、今回の登城はこれにて終了。

平成28年11月26日 登城

| 城 2018年 カレンダー 壁掛け C-2 (使用サイズ 594×420mm) |

| クリエーター情報なし | |

| 写真工房 |

![[Tシャツ魂] 趣味おじさんTシャツ 城郭おじさん (XL, 黒Tシャツ×白文字)](https://m.media-amazon.com/images/I/41nAYlrKvNL._SL160_.jpg)