上野三碑(こうずけさんぴ)

山上碑(やまのうえひ)

指定史跡 国特別史跡

場所 高崎市山名町山神谷2104

【 地図 】

ユネスコの「世界の記憶」(旧・記憶遺産)に!

国内候補の古代石碑群群馬県の「上野三碑(こうずけさんぴ)」が登録されました!

上野三碑は、飛鳥時代~奈良時代前期、今の高崎市内に建てられた山上碑(やまのうえひ)・多胡碑(たごひ)・金井沢碑(かないざわひ)の総称。

日本に18例しか現存しない古代(7~11世紀)の石碑のなかで最古の石碑群です。

そのうちのひとつ、山上碑(やまのうえひ)がここにあります。

山名城祉、根小屋城址に行く際に、この山上碑前を通過します。

石碑はこの長い石段を登りきった場所の古墳の隣の建物の中に大切に保管されています。

山上碑は三碑の中で最も古く、681年に刻まれたもので、

日本語の語順で漢字を並べた最古級の歴史資料です。

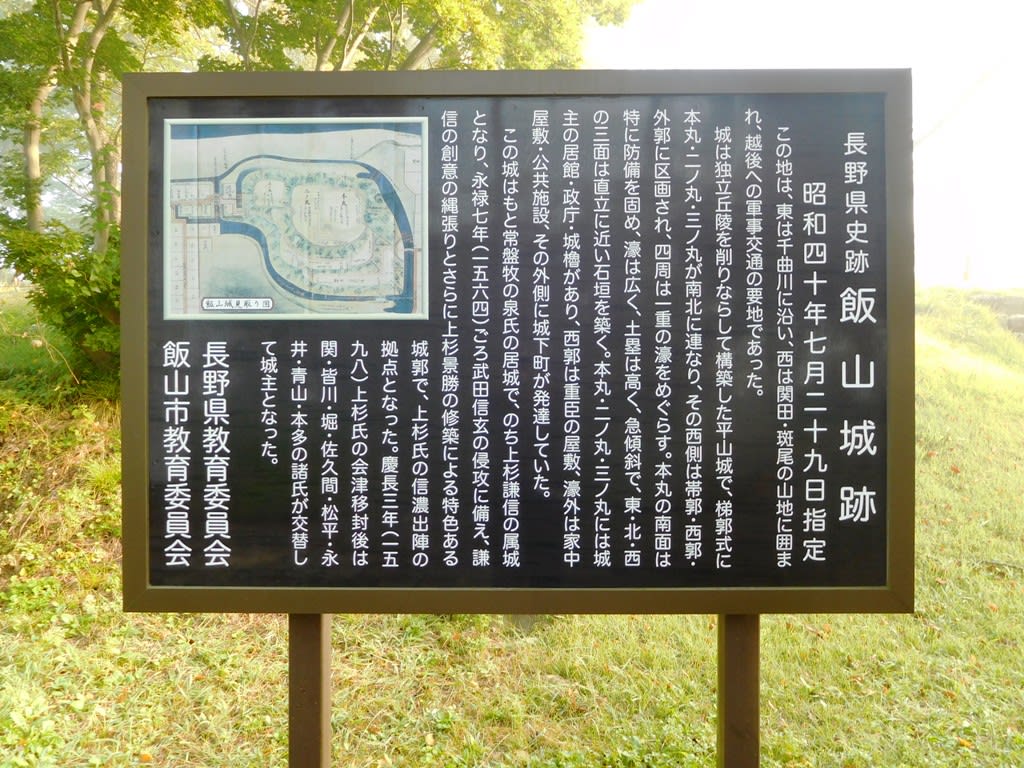

案内看板

上野国に住み着いた朝鮮半島からの渡来人がもたらしたもので、

飛鳥や奈良から遠く離れた地元の人々によって文字で刻まれたものです。

多胡碑は、18世紀以来、中国の「書」の手本となってきました。

金井沢碑は、この地での仏教の広がりを刻んでいます。

これらの三碑は、東アジアにおける文化交流の実像を示す極めて重要な歴史資料とされています。

高崎のこのあたりの城址を巡っていると上野三碑をちらほらと目にしたり、耳にしたりします。

時間に余裕がある方はぜひこの歴史にも触れてみて下さい。

ちなみに建物の中の石碑を撮影してみたのですが中が暗く、ガラスで反射してしまい

うまく撮影できなかったので写真は貼ってありません。^^;

あと、こちらにはボランティアガイドさんが居らしたので

詳しいお話はボランティアガイドさんに案内してもらうと良いですよ。

平成29年10月3日訪問

山上碑(やまのうえひ)

指定史跡 国特別史跡

場所 高崎市山名町山神谷2104

【 地図 】

ユネスコの「世界の記憶」(旧・記憶遺産)に!

国内候補の古代石碑群群馬県の「上野三碑(こうずけさんぴ)」が登録されました!

上野三碑は、飛鳥時代~奈良時代前期、今の高崎市内に建てられた山上碑(やまのうえひ)・多胡碑(たごひ)・金井沢碑(かないざわひ)の総称。

日本に18例しか現存しない古代(7~11世紀)の石碑のなかで最古の石碑群です。

そのうちのひとつ、山上碑(やまのうえひ)がここにあります。

山名城祉、根小屋城址に行く際に、この山上碑前を通過します。

石碑はこの長い石段を登りきった場所の古墳の隣の建物の中に大切に保管されています。

山上碑は三碑の中で最も古く、681年に刻まれたもので、

日本語の語順で漢字を並べた最古級の歴史資料です。

案内看板

上野国に住み着いた朝鮮半島からの渡来人がもたらしたもので、

飛鳥や奈良から遠く離れた地元の人々によって文字で刻まれたものです。

多胡碑は、18世紀以来、中国の「書」の手本となってきました。

金井沢碑は、この地での仏教の広がりを刻んでいます。

これらの三碑は、東アジアにおける文化交流の実像を示す極めて重要な歴史資料とされています。

高崎のこのあたりの城址を巡っていると上野三碑をちらほらと目にしたり、耳にしたりします。

時間に余裕がある方はぜひこの歴史にも触れてみて下さい。

ちなみに建物の中の石碑を撮影してみたのですが中が暗く、ガラスで反射してしまい

うまく撮影できなかったので写真は貼ってありません。^^;

あと、こちらにはボランティアガイドさんが居らしたので

詳しいお話はボランティアガイドさんに案内してもらうと良いですよ。

平成29年10月3日訪問

| お前はまだグンマを知らない 1巻 (バンチコミックス) |

| クリエーター情報なし | |

| 新潮社 |