【駿府城】すんぷじょう

【別名】―

【構造】平城

【築城者】徳川家康

【築城年代】1585年(天正13年)、1607年(慶長12年)

【指定史跡】―

【場所】静岡市葵区追手町 地図

地図

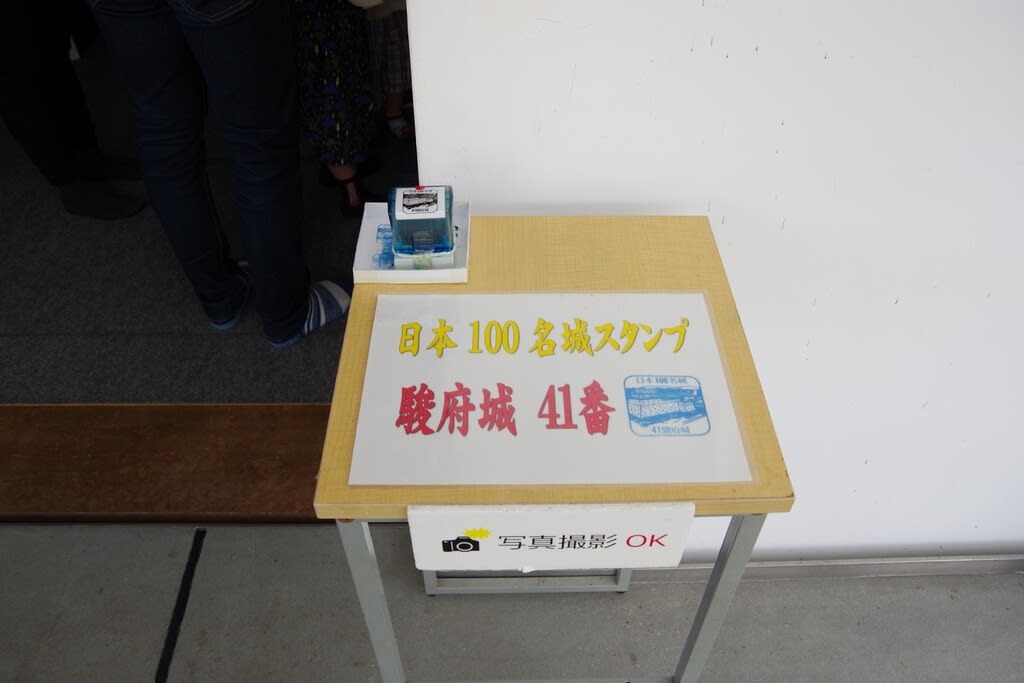

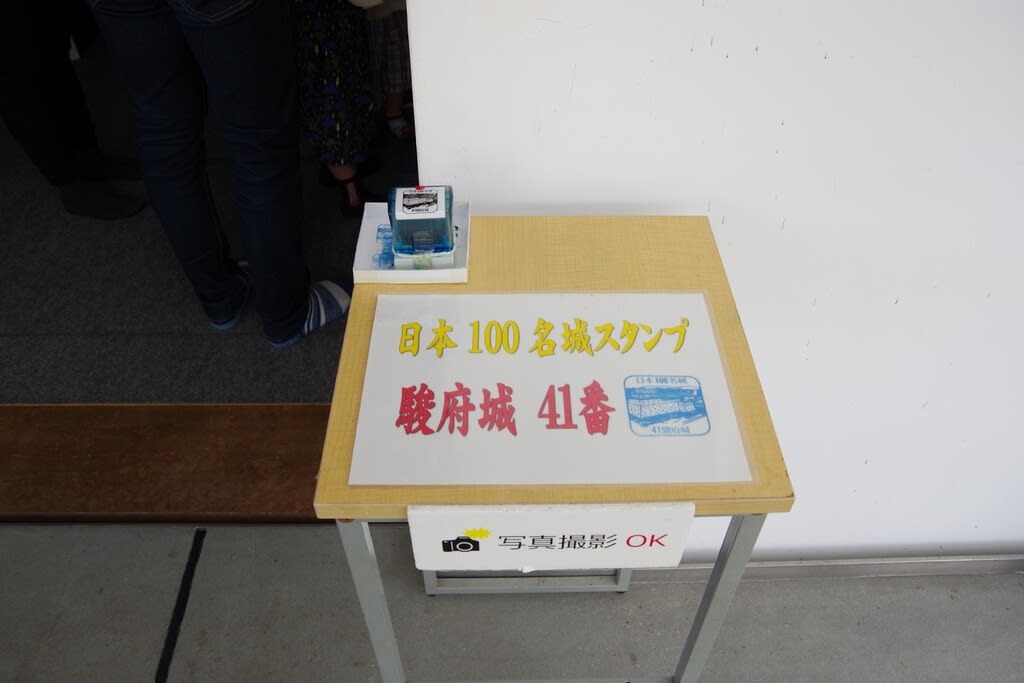

【 スタンプ設置場所 】東御門券売所

(月曜日休館 祝日、休日にあたる場合は営業。12月29日~1月3日は休館)

【御城印】駿府城公園 東御門・ 巽櫓・坤櫓・紅葉山庭園の各施設入場券販売窓口

【城郭検定】出題あり

駿府城は、徳川家康が幼少時代から多くの時間を過ごした城です。

天下統一後将軍職を息子の秀忠に譲り、1607年(慶長12年)駿府城の普請を諸国に命じて、

三重の掘に五重七階の天守を築き、立派な城が完成すると、江戸城から駿府城へと移りました。

その後家康の隠居とする駿府は、政治・経済・文化と発展し、

大御所時代の居城として城と町が栄えていきました。

入口は東西南北各所に門と橋が架かっているのですが、

駿府城と言えば、やはり東御門からが定番なので、今回もこちらから

アプローチしたいと思います。

二の丸東御門と巽櫓

10年ぶりにやって来ました!

ここはほぼ変わっていないですね。

葵船乗船所

載ってみようかなと思ったのですが、お盆休みだけにやはり満員御礼でした。

密になりたくなかったので、今回も見送りです。

枡形門になっていて三方向からの攻撃が待ち受けています🥶

本丸堀跡

駿府城の堀は三重だったのですが、この堀跡が一番内側の堀で

本丸を囲む堀となっていました。

児童広場にある売店にやって来ました。

「静岡おでん」の文字に惹かれて覗きに行ったのですが…さっき朝ごはん食べたばかりだよね?

ひと巡りしてからにしようね。と諭され、しぶしぶ先を急ぐことにしました。

結局歩き疲れてここに戻って来ることはありませんでした。無念…。

この先が二ノ丸橋になります。

二ノ丸御門

石垣モデル

地震で崩れた二ノ丸堀の石垣で再現された石垣です。

破損のため再利用出来なかったものを、ここで活用して石垣の積み方の説明をしています。

刻印

駿府城で発見された刻印は150種類以上だそうです。

坤櫓

こちらは前回訪れた時には無かった建物です。

早速中を拝見したいと思います。

入口

見た目は二階建てのように見えますが、中は三階建てになっています。

平時には武器庫として使用され、有事には物見として使用されていました。

券売機

入場券だけでなく、御城印も販売してます。

もちろん、御城印もゲットだぜ!

スタンプ

10年前に押したもの(私の)が1冊あるのですが、その後集め始めた主人と子供の分を押しました。

床が強化ガラスで床下が見えるようになっています。

上を見上げると、天井板がないので吹き抜けのようになっています。

どちらも建物の構造が見えるように出来ています。

土塁の上を歩きながら、発掘調査中の天守台跡の方へいってみましょう。

きゃっしる

駿府城跡天守台発掘調査現場内で発掘調査速報などを発信している

「発掘情報館 きゃっしる」へとやって来ました。

以前訪れた時と大きく景色が変わっている場所でもあるので一番注目していた所です。

中に入ると記念撮影スポットもあります。

雨ですっかり水堀になっています。

巽櫓に展示されている模型です。

晩年の家康公

家康は65歳から大御所として駿府で暮らし、75歳で亡くなりました。

家康公お手植えミカン

実は、この写真は10年前のものです。

今回撮影してきた写真と見比べると、ほとんど変わっていないのです。

みかんの木ってあまり成長しないものなのですね。

紅葉山庭園

今回は庭園まで足を延ばしてみました。

庭園は「里の庭」「海の庭」「山の庭」「山里の庭」と四つのテーマで構成されています。

里の庭

暑いうえに歩き疲れたので四阿で庭園を見ながら一休み。

茶室

暑さで喉も乾いてきたところだし、寄らない選択肢はない。

というわけで四阿で休んだばかりなのに…お茶を頂きに行こう!

立札席

夏限定の「清水冷煎茶」を注文しました。

普段だとお腹が弱いので冷えた飲み物は控えるところですが

「限定」という言葉にも弱いもので…😅

実はこの後、冷たいほうじ茶が無料で出て来ました。

どちらもさっぱりしていて美味しかったです🍵

山の庭

山の庭の中にある滝です。

まだ蒼い紅葉が涼しげに見えます。

二ノ丸水路

庭園を出て、次にやって来たのは二ノ丸水路。

なぜかここだけは強く印象に残っていたので懐かしい。

この水路は水堀なのかと思いきや、石垣はもちろん底も石が敷かれているという

正に水路とい構造になっています。

チケット売り場

東御門と巽櫓を見学するためのチケット売り場です。

100名城のスタンプと御城印もあります。

10年前に訪れた時は、ボランティアガイドさんに東御門で話を聞きました。

模型

棟札

10年前も沢山写真を撮ったはずが、失くしてしまったSDカード…。

でもそのおかげ?で最訪することになったので今回は前回の見逃し所も

しっかり写真に収めておきます。

以前ガイドさんから聞いた話をおさらいしよう!と思っていたのですが、

さすがに10年も経つと展示物が変わっていて内容も配置もすっかり変わっていました。

ちなみに当時は治水についての話を古地図を交えて説明して頂きました。

そして、ここからが前回訪れた時に建設予定があるよと言われていた巽櫓になります。

私にとって、この先は初の見学となります。

竹千代手習いの間

この部屋は家康が8歳から19歳まで今川家の人質として過ごした頃の

臨済寺の勉強部屋を臨済寺の許可を得て復元したものです。

臨済寺を開山した太源雪斎は今川義元の教育係であり、人質であった竹千代(家康)の

教育係も務めていました。

天井

天井には龍!

勉強部屋と言えど格式高いです。

絵師は狩野派でデジタル技術で再現したものです。

大手門跡

身分によって入る門が分けられていたという。

枡形になっている大手門は、東海道の要衝であるだけに堅固に造られています。

四脚門跡

大手門に並び東海道から駿府城へ入る重要な出入口のひとつです。

案内看板のある石垣の反対側をよく見ると、喫茶店が門の石垣にはまり込んで

いるのが面白い。

よくぞ石垣を壊さずに建設されました。

以前訪れた時からもう10年経っていたんですね。

記憶が曖昧にもなるよなあ。

2023年の大河ドラマ「どうする家康」でも注目を浴びそうなので

もう一度おさらいしておきたかったので再訪しました。

正直、こんなに広かったっけ?見逃しだらけだったなあというのが感想です(^^;

平成24年6月23日登城

令和4年8月14日再登城

今回の参考本

【別名】―

【構造】平城

【築城者】徳川家康

【築城年代】1585年(天正13年)、1607年(慶長12年)

【指定史跡】―

【場所】静岡市葵区追手町

地図

地図【 スタンプ設置場所 】東御門券売所

(月曜日休館 祝日、休日にあたる場合は営業。12月29日~1月3日は休館)

【御城印】駿府城公園 東御門・ 巽櫓・坤櫓・紅葉山庭園の各施設入場券販売窓口

【城郭検定】出題あり

駿府城は、徳川家康が幼少時代から多くの時間を過ごした城です。

天下統一後将軍職を息子の秀忠に譲り、1607年(慶長12年)駿府城の普請を諸国に命じて、

三重の掘に五重七階の天守を築き、立派な城が完成すると、江戸城から駿府城へと移りました。

その後家康の隠居とする駿府は、政治・経済・文化と発展し、

大御所時代の居城として城と町が栄えていきました。

入口は東西南北各所に門と橋が架かっているのですが、

駿府城と言えば、やはり東御門からが定番なので、今回もこちらから

アプローチしたいと思います。

二の丸東御門と巽櫓

10年ぶりにやって来ました!

ここはほぼ変わっていないですね。

葵船乗船所

載ってみようかなと思ったのですが、お盆休みだけにやはり満員御礼でした。

密になりたくなかったので、今回も見送りです。

枡形門になっていて三方向からの攻撃が待ち受けています🥶

本丸堀跡

駿府城の堀は三重だったのですが、この堀跡が一番内側の堀で

本丸を囲む堀となっていました。

児童広場にある売店にやって来ました。

「静岡おでん」の文字に惹かれて覗きに行ったのですが…さっき朝ごはん食べたばかりだよね?

ひと巡りしてからにしようね。と諭され、しぶしぶ先を急ぐことにしました。

結局歩き疲れてここに戻って来ることはありませんでした。無念…。

この先が二ノ丸橋になります。

二ノ丸御門

石垣モデル

地震で崩れた二ノ丸堀の石垣で再現された石垣です。

破損のため再利用出来なかったものを、ここで活用して石垣の積み方の説明をしています。

刻印

駿府城で発見された刻印は150種類以上だそうです。

坤櫓

こちらは前回訪れた時には無かった建物です。

早速中を拝見したいと思います。

入口

見た目は二階建てのように見えますが、中は三階建てになっています。

平時には武器庫として使用され、有事には物見として使用されていました。

券売機

入場券だけでなく、御城印も販売してます。

もちろん、御城印もゲットだぜ!

スタンプ

10年前に押したもの(私の)が1冊あるのですが、その後集め始めた主人と子供の分を押しました。

床が強化ガラスで床下が見えるようになっています。

上を見上げると、天井板がないので吹き抜けのようになっています。

どちらも建物の構造が見えるように出来ています。

土塁の上を歩きながら、発掘調査中の天守台跡の方へいってみましょう。

きゃっしる

駿府城跡天守台発掘調査現場内で発掘調査速報などを発信している

「発掘情報館 きゃっしる」へとやって来ました。

以前訪れた時と大きく景色が変わっている場所でもあるので一番注目していた所です。

中に入ると記念撮影スポットもあります。

雨ですっかり水堀になっています。

巽櫓に展示されている模型です。

晩年の家康公

家康は65歳から大御所として駿府で暮らし、75歳で亡くなりました。

家康公お手植えミカン

実は、この写真は10年前のものです。

今回撮影してきた写真と見比べると、ほとんど変わっていないのです。

みかんの木ってあまり成長しないものなのですね。

紅葉山庭園

今回は庭園まで足を延ばしてみました。

庭園は「里の庭」「海の庭」「山の庭」「山里の庭」と四つのテーマで構成されています。

里の庭

暑いうえに歩き疲れたので四阿で庭園を見ながら一休み。

茶室

暑さで喉も乾いてきたところだし、寄らない選択肢はない。

というわけで四阿で休んだばかりなのに…お茶を頂きに行こう!

立札席

夏限定の「清水冷煎茶」を注文しました。

普段だとお腹が弱いので冷えた飲み物は控えるところですが

「限定」という言葉にも弱いもので…😅

実はこの後、冷たいほうじ茶が無料で出て来ました。

どちらもさっぱりしていて美味しかったです🍵

山の庭

山の庭の中にある滝です。

まだ蒼い紅葉が涼しげに見えます。

二ノ丸水路

庭園を出て、次にやって来たのは二ノ丸水路。

なぜかここだけは強く印象に残っていたので懐かしい。

この水路は水堀なのかと思いきや、石垣はもちろん底も石が敷かれているという

正に水路とい構造になっています。

チケット売り場

東御門と巽櫓を見学するためのチケット売り場です。

100名城のスタンプと御城印もあります。

10年前に訪れた時は、ボランティアガイドさんに東御門で話を聞きました。

模型

棟札

10年前も沢山写真を撮ったはずが、失くしてしまったSDカード…。

でもそのおかげ?で最訪することになったので今回は前回の見逃し所も

しっかり写真に収めておきます。

以前ガイドさんから聞いた話をおさらいしよう!と思っていたのですが、

さすがに10年も経つと展示物が変わっていて内容も配置もすっかり変わっていました。

ちなみに当時は治水についての話を古地図を交えて説明して頂きました。

そして、ここからが前回訪れた時に建設予定があるよと言われていた巽櫓になります。

私にとって、この先は初の見学となります。

竹千代手習いの間

この部屋は家康が8歳から19歳まで今川家の人質として過ごした頃の

臨済寺の勉強部屋を臨済寺の許可を得て復元したものです。

臨済寺を開山した太源雪斎は今川義元の教育係であり、人質であった竹千代(家康)の

教育係も務めていました。

天井

天井には龍!

勉強部屋と言えど格式高いです。

絵師は狩野派でデジタル技術で再現したものです。

大手門跡

身分によって入る門が分けられていたという。

枡形になっている大手門は、東海道の要衝であるだけに堅固に造られています。

四脚門跡

大手門に並び東海道から駿府城へ入る重要な出入口のひとつです。

案内看板のある石垣の反対側をよく見ると、喫茶店が門の石垣にはまり込んで

いるのが面白い。

よくぞ石垣を壊さずに建設されました。

以前訪れた時からもう10年経っていたんですね。

記憶が曖昧にもなるよなあ。

2023年の大河ドラマ「どうする家康」でも注目を浴びそうなので

もう一度おさらいしておきたかったので再訪しました。

正直、こんなに広かったっけ?見逃しだらけだったなあというのが感想です(^^;

平成24年6月23日登城

令和4年8月14日再登城

今回の参考本