【長野業盛の墓】ながのなりもりのはか

【別名】ー

【構造】墓地

【年代】1561年(永禄4年)

【指定史跡】市指定史跡

【場所】群馬県高崎市井出町 地図

地図

長野氏は、戦国時代に箕輪城を拠点として西上野の諸将を束ねるような勢力でした。

国峰城、倉賀野城、和田城ら箕輪城周辺の城が武田軍に攻め落とされると、

難攻不落であった箕輪城も、ついには落城してしまいます。

若年の城主業盛は、奮戦の末自害し長野氏は滅びてしまいました。

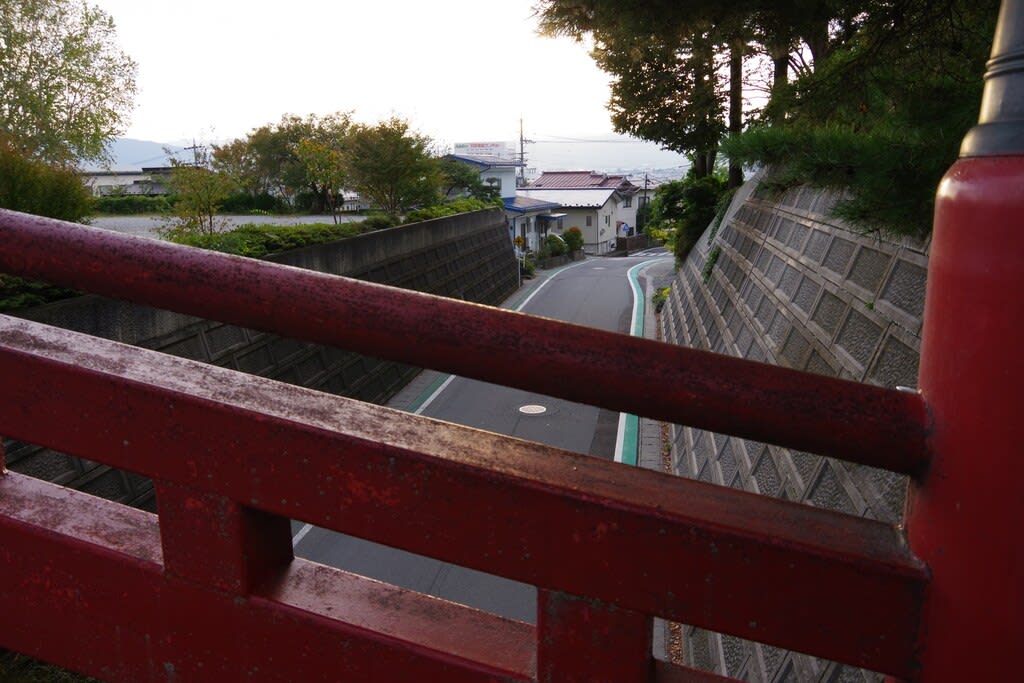

井野川のほとりにある長野業盛の墓地があります。

駐車場付きの立派な墓地です。

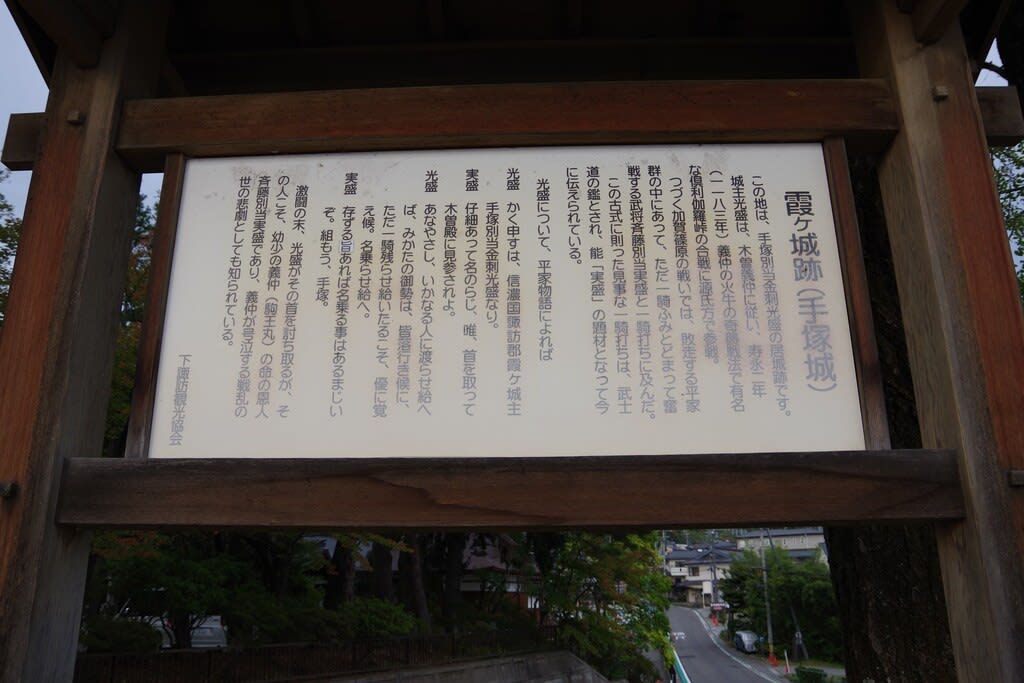

案内看板

駐車場に掲げられた案内看板です。

業盛墓苑

業盛を哀れんだ僧が、この地に葬ったと伝わります。

父の業政が1561年(永禄4年)に没すると、

業盛は、兄の吉業が河越城の戦いで討死したため、17歳の若さで家督を継いでいます。

長野業盛の一子、「亀寿丸」は落城直前に家臣に連れられて城を脱出し、

和田山の極楽院で匿われたと伝わります。

現在も残る長野氏の子孫は、生き残った亀寿丸の子孫と云われています。

浜川の砦の散策ついでに足をのばしてやって来ました。

久しぶりに天気が良く、そろそろ山城へ攻めに行きたいなあと思いつつも

がっつり城めぐりという時間が取れず、用事と用事の隙間の時間を使って近場を徘徊してました。

とても静かな場所ながら、整備されていて良い場所です。

令和2年10月24日訪問

お薦め本

【別名】ー

【構造】墓地

【年代】1561年(永禄4年)

【指定史跡】市指定史跡

【場所】群馬県高崎市井出町

地図

地図

長野氏は、戦国時代に箕輪城を拠点として西上野の諸将を束ねるような勢力でした。

国峰城、倉賀野城、和田城ら箕輪城周辺の城が武田軍に攻め落とされると、

難攻不落であった箕輪城も、ついには落城してしまいます。

若年の城主業盛は、奮戦の末自害し長野氏は滅びてしまいました。

井野川のほとりにある長野業盛の墓地があります。

駐車場付きの立派な墓地です。

案内看板

駐車場に掲げられた案内看板です。

業盛墓苑

業盛を哀れんだ僧が、この地に葬ったと伝わります。

父の業政が1561年(永禄4年)に没すると、

業盛は、兄の吉業が河越城の戦いで討死したため、17歳の若さで家督を継いでいます。

長野業盛の一子、「亀寿丸」は落城直前に家臣に連れられて城を脱出し、

和田山の極楽院で匿われたと伝わります。

現在も残る長野氏の子孫は、生き残った亀寿丸の子孫と云われています。

浜川の砦の散策ついでに足をのばしてやって来ました。

久しぶりに天気が良く、そろそろ山城へ攻めに行きたいなあと思いつつも

がっつり城めぐりという時間が取れず、用事と用事の隙間の時間を使って近場を徘徊してました。

とても静かな場所ながら、整備されていて良い場所です。

令和2年10月24日訪問

お薦め本

![2021 備中松山城 猫城主さんじゅーろーカレンダー ([カレンダー])](https://m.media-amazon.com/images/I/61A3cNc6d4L._SL160_.jpg)