【馬山東城】まやまひがしじょう

【別名】―

【構造】山城

【築城者】小幡孫七郎憲重

【築城年代】不明

【指定史跡】―

【場所】甘楽郡下仁田町馬山3739 地図

地図

馬山城は東城と西城のふたつの城から成り、東城は居住区にあたり西城は要害城・詰城として

連携された城でした。

東城の主郭には現在米山寺があり、尾根先へと段状に郭には墓地があり

段丘上に連なる舌状の縄張りです。

大手道

「道の駅しもにた」側からの登城道が大手道になりますが

現在工事中で、車は通行不可。

道も非常に狭くすれ違いはまったく出来ません。

道の駅に車を置いて歩いて登城するか、道の駅の近くにホームセンターコメリがあるので

その脇の道から米山寺を目指し、米山寺の駐車場をお借りして散策することも出来ます。

国道側に突き出た舌状の郭です。

北へ延びる尾根先の段上には小さな郭まで(先端まで)地元住民の方々のお墓が立ち並んでいます。

天神天満宮

お墓だけでなく天神様も鎮座しています。

主郭

山門と石垣が見えて来ました。

今回こちらに車を置かせていただきました。

米山寺(べいさんじ)

米山寺を主郭とし、北へ延びる尾根が城域です。

城址碑

米山寺の入口に城跡碑があります。

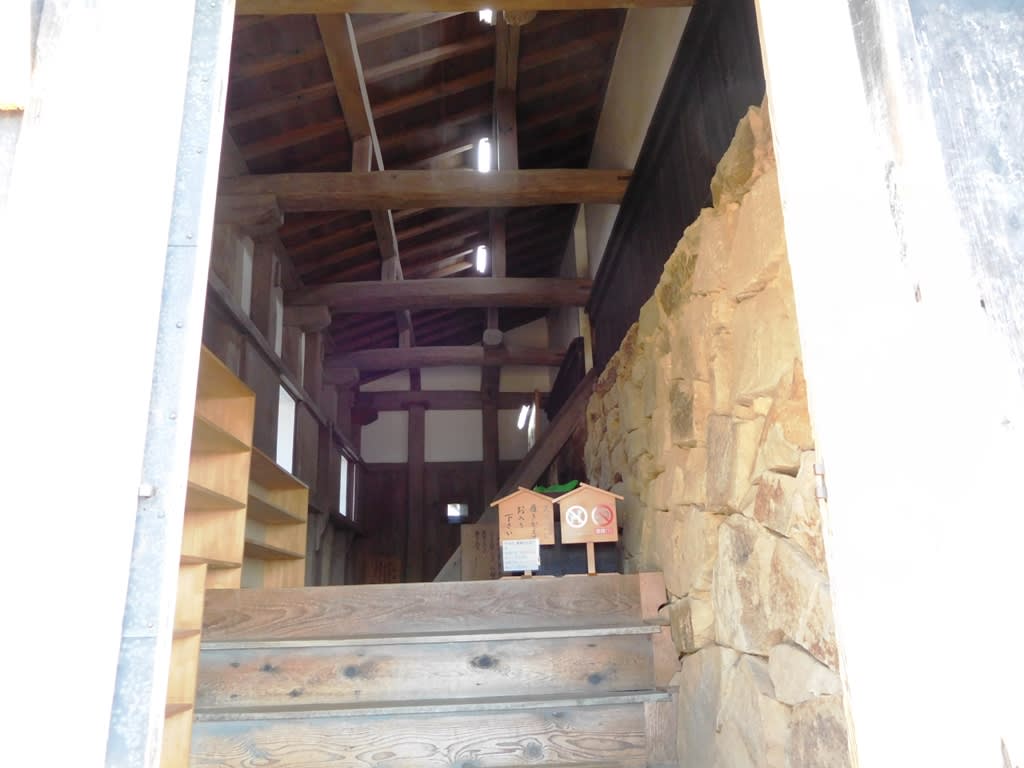

山門

山門脇に 番犬がいるのでめっちゃ吠えられます。

番犬がいるのでめっちゃ吠えられます。

決して怪しい者ではありません…と言ってもお犬様には判ってもらえません。

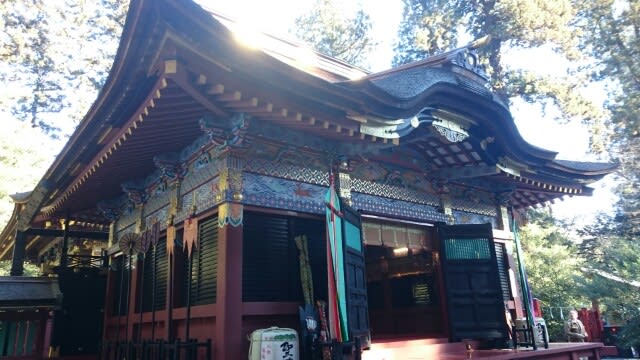

本堂

本堂まで行くと、中から住職の奥さんらしき人が出て来ました。

城址を訪ねて来たことを話すと、快く迎えて下さりお話しをしてくれました。

西城の状況も伺えて状況は厳しそうなことがわかりました。

西城登城は覚悟が必要思われます。

屋根

笹竜胆の家紋が見えます。

鐘撞堂

住職奥さんがどうぞ鐘を撞いて行って下さいと言ってくれたので

せっかくなので遠慮なく撞いてみることにしました。

とても中途半端な時間に鐘を鳴らしてしまって良いものか?と考えてしまったのですが、

数分待って午前10時30分で鐘を撞いてみました。

時を告げる鐘ではないので下々の方々勘違いしないように…な~んてね^^;

お堂

土塁

本堂の裏にまわってみました。

土塁…?とは言い難いものですが土塁っぽい場所もここくらいしか

見当たらず遺構らしきものは縄張り以外伺い知れずといった感じです。

一段下の郭です。

わずかな段差で畑の段差にしか見えません。

住職奥さんから帰りにお茶までいただいてしまいました。

そのお茶も「花まつり 甘茶」というお寺で花まつりに配られる特別なお茶だそうです。

~花まつりには、誕生仏に甘茶をかけます。これはおしゃか様がお生まれになったとき、

天から甘い産湯がふりそそいだといわれる説話にちなんでいます。~

敷地内を見せて頂いたうえに、このようなお茶までいただき恐縮です。

西城の情報といい、本当に親切にして頂き感謝です。

ありがとうございました。

そして馬山西城へ

平成30年1月14日登城

こちらを参考にして行きました。

【別名】―

【構造】山城

【築城者】小幡孫七郎憲重

【築城年代】不明

【指定史跡】―

【場所】甘楽郡下仁田町馬山3739

地図

地図馬山城は東城と西城のふたつの城から成り、東城は居住区にあたり西城は要害城・詰城として

連携された城でした。

東城の主郭には現在米山寺があり、尾根先へと段状に郭には墓地があり

段丘上に連なる舌状の縄張りです。

大手道

「道の駅しもにた」側からの登城道が大手道になりますが

現在工事中で、車は通行不可。

道も非常に狭くすれ違いはまったく出来ません。

道の駅に車を置いて歩いて登城するか、道の駅の近くにホームセンターコメリがあるので

その脇の道から米山寺を目指し、米山寺の駐車場をお借りして散策することも出来ます。

国道側に突き出た舌状の郭です。

北へ延びる尾根先の段上には小さな郭まで(先端まで)地元住民の方々のお墓が立ち並んでいます。

天神天満宮

お墓だけでなく天神様も鎮座しています。

主郭

山門と石垣が見えて来ました。

今回こちらに車を置かせていただきました。

米山寺(べいさんじ)

米山寺を主郭とし、北へ延びる尾根が城域です。

城址碑

米山寺の入口に城跡碑があります。

山門

山門脇に

番犬がいるのでめっちゃ吠えられます。

番犬がいるのでめっちゃ吠えられます。決して怪しい者ではありません…と言ってもお犬様には判ってもらえません。

本堂

本堂まで行くと、中から住職の奥さんらしき人が出て来ました。

城址を訪ねて来たことを話すと、快く迎えて下さりお話しをしてくれました。

西城の状況も伺えて状況は厳しそうなことがわかりました。

西城登城は覚悟が必要思われます。

屋根

笹竜胆の家紋が見えます。

鐘撞堂

住職奥さんがどうぞ鐘を撞いて行って下さいと言ってくれたので

せっかくなので遠慮なく撞いてみることにしました。

とても中途半端な時間に鐘を鳴らしてしまって良いものか?と考えてしまったのですが、

数分待って午前10時30分で鐘を撞いてみました。

時を告げる鐘ではないので下々の方々勘違いしないように…な~んてね^^;

お堂

土塁

本堂の裏にまわってみました。

土塁…?とは言い難いものですが土塁っぽい場所もここくらいしか

見当たらず遺構らしきものは縄張り以外伺い知れずといった感じです。

一段下の郭です。

わずかな段差で畑の段差にしか見えません。

住職奥さんから帰りにお茶までいただいてしまいました。

そのお茶も「花まつり 甘茶」というお寺で花まつりに配られる特別なお茶だそうです。

~花まつりには、誕生仏に甘茶をかけます。これはおしゃか様がお生まれになったとき、

天から甘い産湯がふりそそいだといわれる説話にちなんでいます。~

敷地内を見せて頂いたうえに、このようなお茶までいただき恐縮です。

西城の情報といい、本当に親切にして頂き感謝です。

ありがとうございました。

そして馬山西城へ

平成30年1月14日登城

こちらを参考にして行きました。

| 信濃をめぐる境目の山城と館 上野編 |

| 宮坂武男 | |

| 戎光祥出版 |

ライトアップされているところを城下から撮影して帰る予定が、吸い寄せられるように雨の中

ライトアップされているところを城下から撮影して帰る予定が、吸い寄せられるように雨の中

」と一瞬ためらいが込み上げました。

」と一瞬ためらいが込み上げました。 ってなことに

ってなことに

を持参していなかったことを。

を持参していなかったことを。

![2022猫城主さんじゅーろーカレンダー ([カレンダー])](https://m.media-amazon.com/images/I/51-ON+D-Y5L._SL160_.jpg)

を持って登城しています。

を持って登城しています。