【権現山城】ごんげんやまじょう

【別名】-

【構造】平山城

【築城者】上田蔵人

【築城年代】室町時代末期

【指定史跡】-

【場所】神奈川県横浜市神奈川区幸ヶ谷 地図

地図

杉氏家臣上田蔵人が北条早雲に味方して謀反を起こし、権現山に砦を築き、合戦が行なわれた古戦場跡です。

公園入口

線路脇道路からの登り口

歩き始めた小さな子供でも登れそうな段差の小さい階段を登ると幸ヶ谷公園に出ます。

あまり広くないが、小高い眺めの良い公園。

砦跡

上田氏がこの山頂に砦を築いた。

幸ヶ谷公園コミュニティハウス

図書の貸し出しや飲食できるコーナーやいこいの場として利用されているようです。

この日も学生が数人集まって利用していたようです。

石碑

区画整備をした記録の碑のようです。

石碑

戦没者の忠霊碑でしょうか。

割れた石碑

トイレ

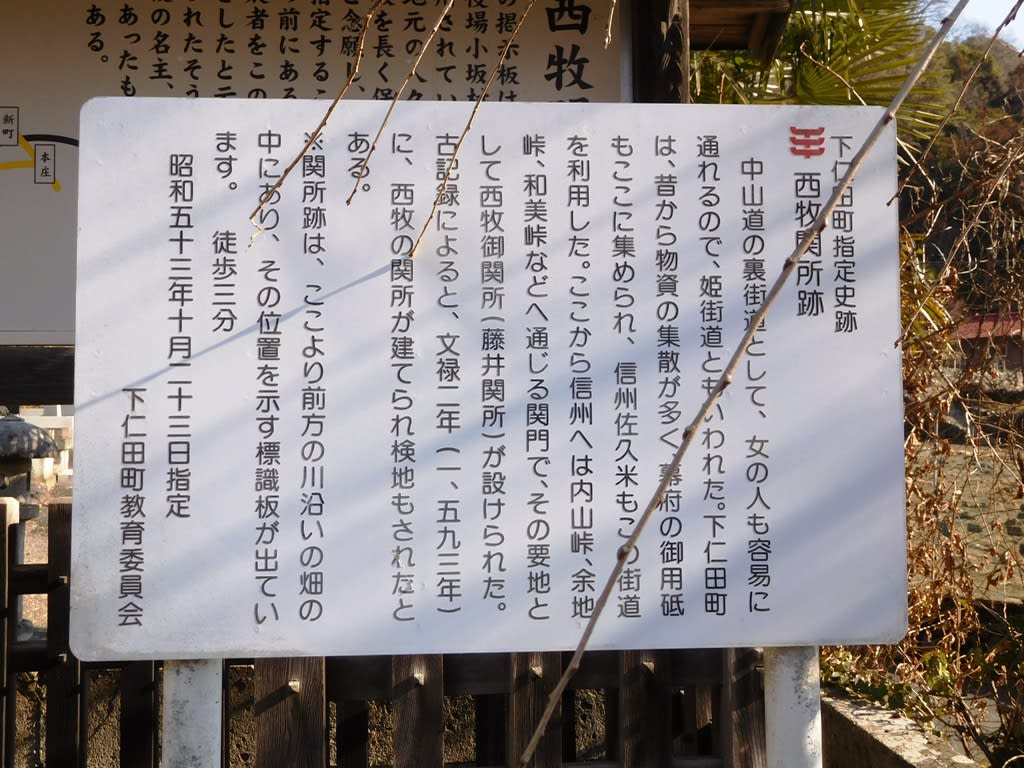

案内看板

権現山城はかつては線路を挟んで向かいの青木城と山続きだったんですね。

幕末から明治にかけて線路を造る為に分断されたそうです。

公園入口(東側)

神奈川駅

京急線「神奈川駅」この駅が権現山最寄り駅となります。

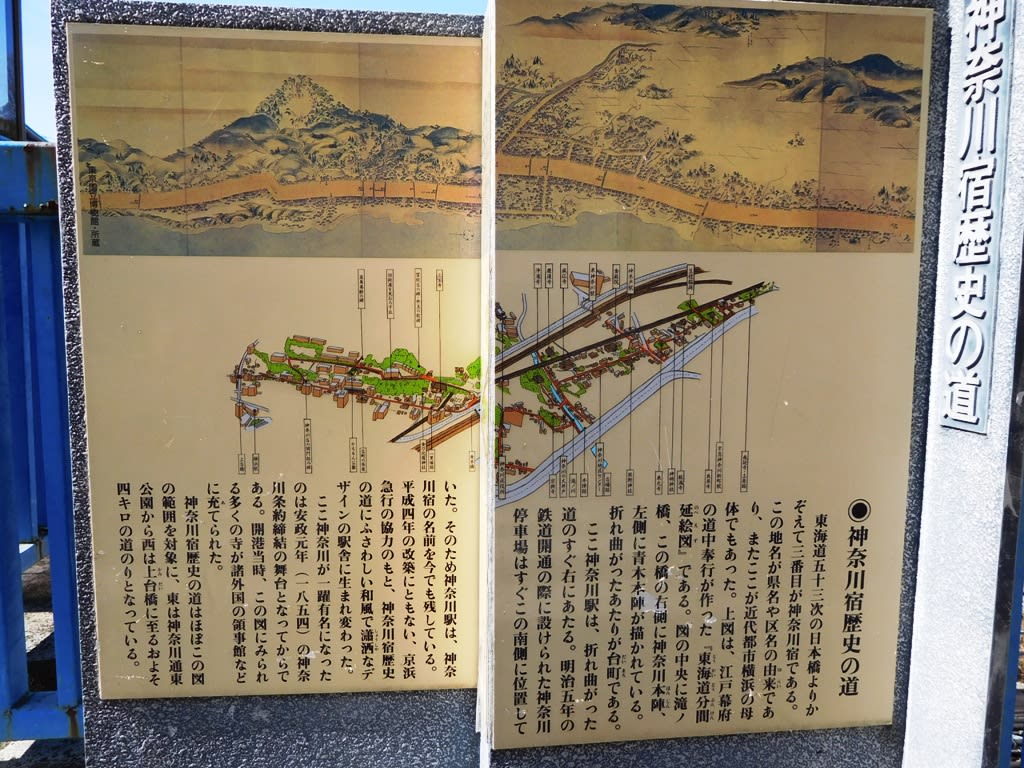

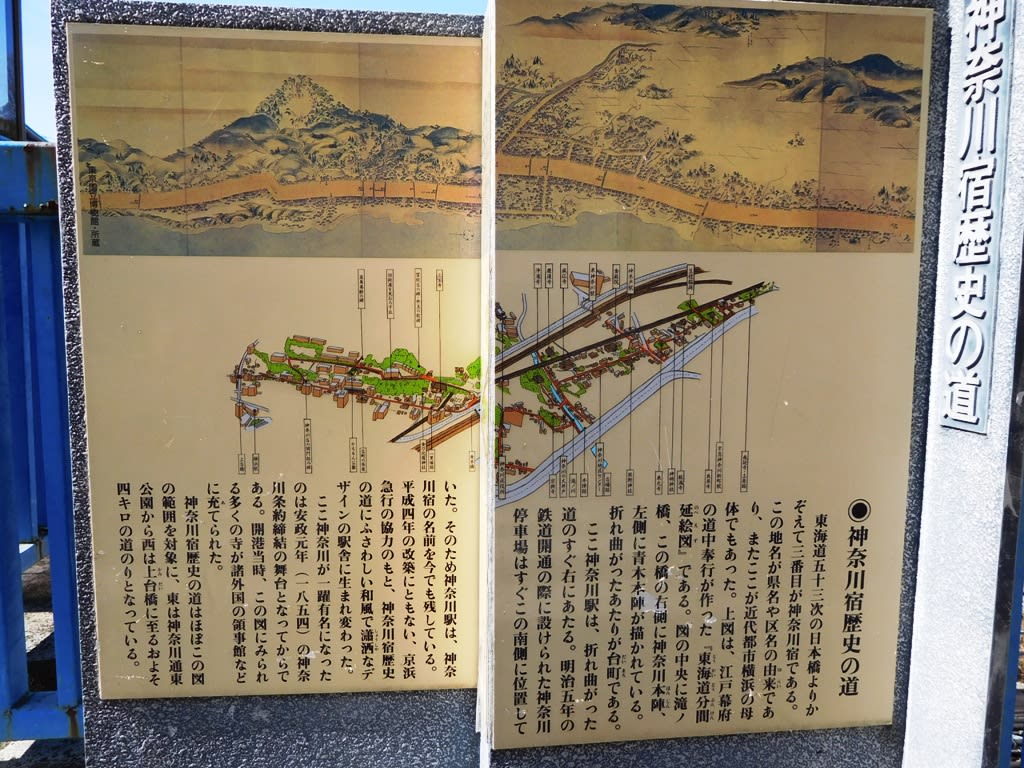

神奈川宿歴史の道

神奈川駅前に立てられている看板。

このあたりはかつて「神奈川宿」があった場所で神奈川県の名前の由来になった場所でもあります。

ここまで書いていて思い出したのですが、昨年この地はブラタモリで紹介していたのですね。

戦国時代のことはまったく触れてなかったのですが、権現山近辺の道など

なんだか見たことある風景だなと思っていたのですが、ブラタモリの横浜の回の

録画を見直したらガッテン!でした。

遺構らしきものはほとんど見つからず、明治時代に山も削られてしまっているので

案内看板を読んでかつての戦国時代の戦地であったことを認識するのみの場所でした。

ボール遊びをする人、ベンチで昼寝をする人、コミュニティハウスを利用する学生、

訪れたこの日は、戦があったようには思えないのどかな光景でした。

そしてこの後、私は熱でダウンしてしまった^^;

1週間の入院生活でブログ更新が出来なかったのですがまた今日から頑張ります!

平成29年2月19日登城

【別名】-

【構造】平山城

【築城者】上田蔵人

【築城年代】室町時代末期

【指定史跡】-

【場所】神奈川県横浜市神奈川区幸ヶ谷

地図

地図杉氏家臣上田蔵人が北条早雲に味方して謀反を起こし、権現山に砦を築き、合戦が行なわれた古戦場跡です。

公園入口

線路脇道路からの登り口

歩き始めた小さな子供でも登れそうな段差の小さい階段を登ると幸ヶ谷公園に出ます。

あまり広くないが、小高い眺めの良い公園。

砦跡

上田氏がこの山頂に砦を築いた。

幸ヶ谷公園コミュニティハウス

図書の貸し出しや飲食できるコーナーやいこいの場として利用されているようです。

この日も学生が数人集まって利用していたようです。

石碑

区画整備をした記録の碑のようです。

石碑

戦没者の忠霊碑でしょうか。

割れた石碑

トイレ

案内看板

権現山城はかつては線路を挟んで向かいの青木城と山続きだったんですね。

幕末から明治にかけて線路を造る為に分断されたそうです。

公園入口(東側)

神奈川駅

京急線「神奈川駅」この駅が権現山最寄り駅となります。

神奈川宿歴史の道

神奈川駅前に立てられている看板。

このあたりはかつて「神奈川宿」があった場所で神奈川県の名前の由来になった場所でもあります。

ここまで書いていて思い出したのですが、昨年この地はブラタモリで紹介していたのですね。

戦国時代のことはまったく触れてなかったのですが、権現山近辺の道など

なんだか見たことある風景だなと思っていたのですが、ブラタモリの横浜の回の

録画を見直したらガッテン!でした。

遺構らしきものはほとんど見つからず、明治時代に山も削られてしまっているので

案内看板を読んでかつての戦国時代の戦地であったことを認識するのみの場所でした。

ボール遊びをする人、ベンチで昼寝をする人、コミュニティハウスを利用する学生、

訪れたこの日は、戦があったようには思えないのどかな光景でした。

そしてこの後、私は熱でダウンしてしまった^^;

1週間の入院生活でブログ更新が出来なかったのですがまた今日から頑張ります!

平成29年2月19日登城