【富山城】とやまじょう

【別名】安住城・浮城

【構造】平城

【築城者】水越勝重

【築城年代】1532年

【指定史跡】―

【場所】富山市本丸1―62 地図

地図

【スタンプ設置場所】富山市郷土博物館

【御城印】富山市まちなか観光案内所

【城郭検定】出題あり

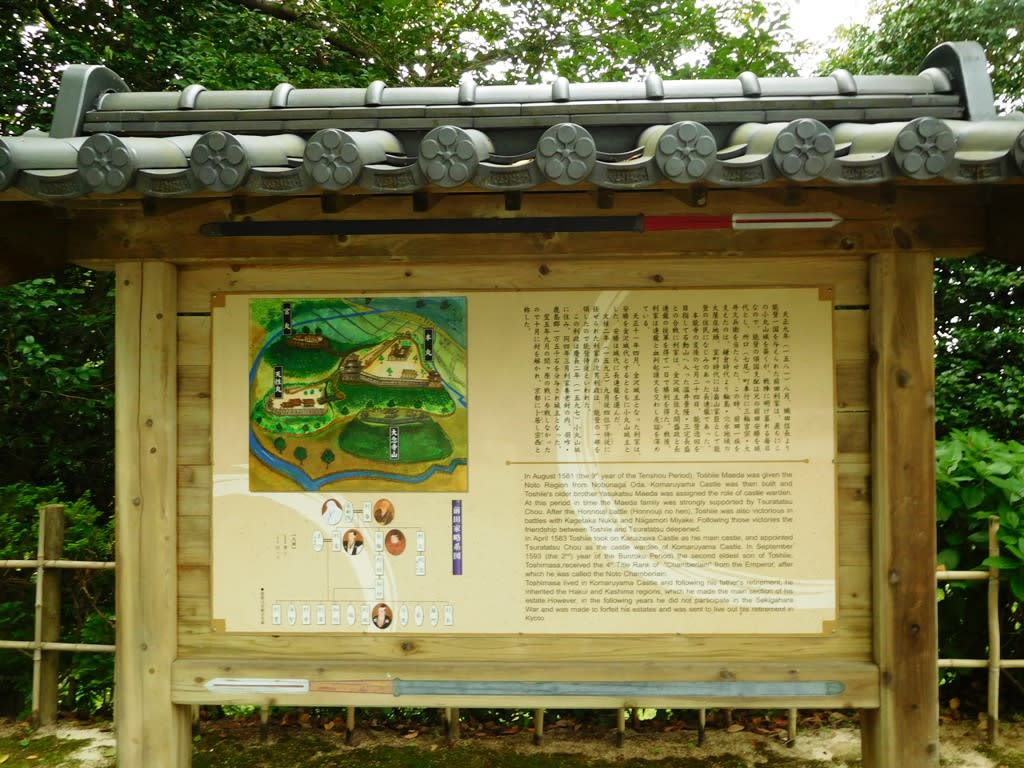

富山城は堀と松川に囲まれ、かつて浮城と呼ばれていました。

かつては佐々成政の居城であり、江戸時代には富山藩・前田家の居城でした。

現在は「富山城址公園」として整備され、富山市民の憩いの場となっています。

駐車場

城址地下に駐車場。

エレベーターで出て来た先は…本丸。

千歳御門

富山城で唯一の現存建造物です。

総欅造りの三間薬医門で、東京都の東大の赤門(旧加賀藩屋敷御守殿門)に並ぶような

加賀藩らしい貴重な江戸時代の建造物です。

本丸御殿跡

佐藤記念美術館

富山城隅櫓を模したとされる建物に、砺波市の実業家佐藤家のコレクションを展示しています。

日本庭園も奇麗です。

本丸亭

明治中期に飛騨高山の永田家に建てられた茶室「碌々亭」という表千家11代の碌々斎が

完成させたという茶室がこの門の奥にあります。

実業家で茶人の佐藤氏が譲り受け、その後富山市が佐藤家から寄付を受け現在に至ります。

前田正甫像

前田利次の次男で丸薬反魂丹(はんごんたん)持ち歩き江戸城内で大名たちの腹痛を

治めたとされ富山の薬売りのきっかけになった人物である。

鉄御門桝形

見事な桝形と鏡石が印象的な場所です。

ここの石垣には鳩がとまって何かをつついています。

石垣の間に何かいるのでしょうか。

多門櫓石垣

安全と保護のために残念ながら登ることは出来ません。

算木積みの石垣

算木積みはこの角がたまらない~

水堀

浮城というだけあって水堀に囲まれています。

野面積みと算木積みの石垣も奇麗です。

土橋と模擬天守

昭和20年8月2日未明の空襲によって壊滅的な被害を受けた富山市街の復興を願って

建てられた模擬天守の外観は彦根城と犬山城を参考にして建てられたそうです。

多門櫓石垣

カラフル?が印象的な石垣。

富山市郷土博物館(模擬天守)入口

ここでチケットを購入していざ入城です!

千歳御門の鬼瓦

郷土博物館内に展示されている瓦と鬼瓦。

この扉はダミーです。

内側は壁で外側に扉がついているとは思いませんでした^^;

佐々成政歌碑

石垣

富山城石垣の石材

刻印石や礎石が集められています。

続百名城に登録された富山城。

模擬天守があるということで訪れてみたいと思っていて、予定ではこの日は

七尾城へ向い、翌日に訪れるつもりで計画していました。

大型台風が接近中ということことがあり、宿泊もキャンセルして

急遽予定を変更して前倒しで七尾城に行く前に訪れました。

とはいえ、富山城は初めての登城なので時間をかけたく郷土博物館が開く前に

早めに到着して周囲を散策、その後郷土博物館を見学する順番で観て廻りました。

平成29年9月16日登城

【別名】安住城・浮城

【構造】平城

【築城者】水越勝重

【築城年代】1532年

【指定史跡】―

【場所】富山市本丸1―62

地図

地図【スタンプ設置場所】富山市郷土博物館

【御城印】富山市まちなか観光案内所

【城郭検定】出題あり

富山城は堀と松川に囲まれ、かつて浮城と呼ばれていました。

かつては佐々成政の居城であり、江戸時代には富山藩・前田家の居城でした。

現在は「富山城址公園」として整備され、富山市民の憩いの場となっています。

駐車場

城址地下に駐車場。

エレベーターで出て来た先は…本丸。

千歳御門

富山城で唯一の現存建造物です。

総欅造りの三間薬医門で、東京都の東大の赤門(旧加賀藩屋敷御守殿門)に並ぶような

加賀藩らしい貴重な江戸時代の建造物です。

本丸御殿跡

佐藤記念美術館

富山城隅櫓を模したとされる建物に、砺波市の実業家佐藤家のコレクションを展示しています。

日本庭園も奇麗です。

本丸亭

明治中期に飛騨高山の永田家に建てられた茶室「碌々亭」という表千家11代の碌々斎が

完成させたという茶室がこの門の奥にあります。

実業家で茶人の佐藤氏が譲り受け、その後富山市が佐藤家から寄付を受け現在に至ります。

前田正甫像

前田利次の次男で丸薬反魂丹(はんごんたん)持ち歩き江戸城内で大名たちの腹痛を

治めたとされ富山の薬売りのきっかけになった人物である。

鉄御門桝形

見事な桝形と鏡石が印象的な場所です。

ここの石垣には鳩がとまって何かをつついています。

石垣の間に何かいるのでしょうか。

多門櫓石垣

安全と保護のために残念ながら登ることは出来ません。

算木積みの石垣

算木積みはこの角がたまらない~

水堀

浮城というだけあって水堀に囲まれています。

野面積みと算木積みの石垣も奇麗です。

土橋と模擬天守

昭和20年8月2日未明の空襲によって壊滅的な被害を受けた富山市街の復興を願って

建てられた模擬天守の外観は彦根城と犬山城を参考にして建てられたそうです。

多門櫓石垣

カラフル?が印象的な石垣。

富山市郷土博物館(模擬天守)入口

ここでチケットを購入していざ入城です!

千歳御門の鬼瓦

郷土博物館内に展示されている瓦と鬼瓦。

この扉はダミーです。

内側は壁で外側に扉がついているとは思いませんでした^^;

佐々成政歌碑

石垣

富山城石垣の石材

刻印石や礎石が集められています。

続百名城に登録された富山城。

模擬天守があるということで訪れてみたいと思っていて、予定ではこの日は

七尾城へ向い、翌日に訪れるつもりで計画していました。

大型台風が接近中ということことがあり、宿泊もキャンセルして

急遽予定を変更して前倒しで七尾城に行く前に訪れました。

とはいえ、富山城は初めての登城なので時間をかけたく郷土博物館が開く前に

早めに到着して周囲を散策、その後郷土博物館を見学する順番で観て廻りました。

平成29年9月16日登城

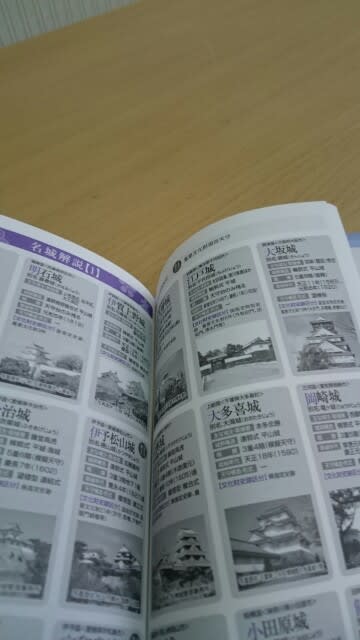

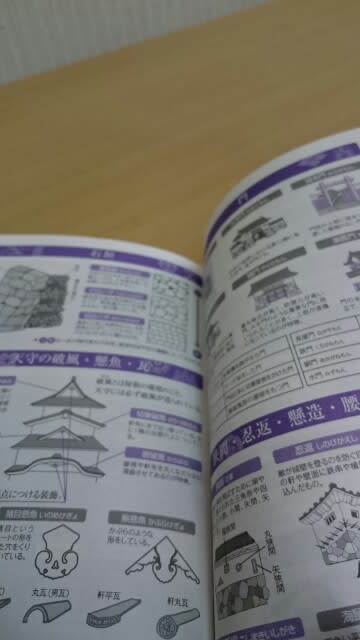

| 続日本100名城公式ガイドブック (歴史群像シリーズ特別編集) |

| 公益財団法人 日本城郭協会 | |

| 学研プラス |

山城初心者にはとてもわかりやすい内容です!

山城初心者にはとてもわかりやすい内容です!