秋立ちて空這う雲はおろちかな

昨日、新橋演舞場の夜の部に向かう時の空の雲はまるで八岐大蛇の鱗のように凄かった。

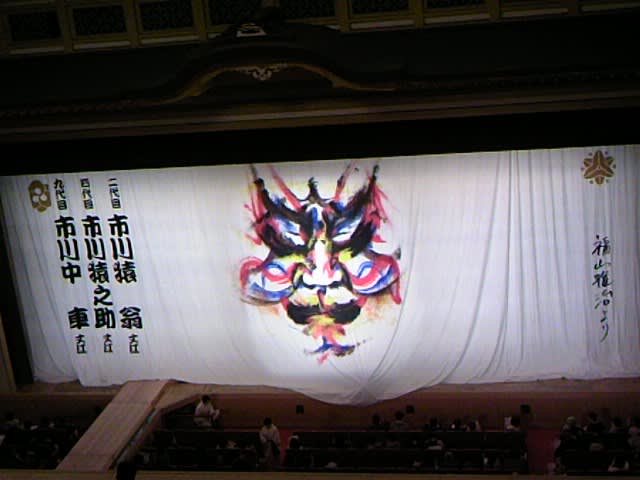

海老蔵丈、自主公演の2回目。

「義経千本桜 河連法眼館の段」と「新作舞踊劇 SOU~創~」

海老蔵丈の「義経千本桜」は2010年に拝見しているが、

個人的には狐忠信は前回の方が良かったように思ってちょっと物足りない気持ちで幕間になったが、

宙乗りの海老蔵丈に観客は充分楽しませてもらっているようで

お囃子と狐に合わせて場内から手拍子がおきた(笑)

「新作舞踊劇 SOU~創~」が実に素晴らしかった。

作・演出も良くできていて、作曲も振付も迫力があった。

そして須佐之男命の海老蔵丈が活き活きとしていて成田屋ならではの荒事も魅せてくれた。

「SOU」を観ながら思ったことは、市川宗家の海老蔵丈の中に、

若き日の猿之助(現猿翁丈)やとにかく観客を楽しませてくれた勘三郎丈と同じ熱情が溢れている。

そして海老蔵丈自身が世界に冠たる日本文化に魅了されていて、

それを広く世間に知らしめる意義と責任感に燃えていることが何より嬉しい。

義経とSOUの山城城主の亀三郎丈が光る。

カーテンコールの八岐大蛇君がカワイイ♪

海老蔵丈と歌舞伎を干菓子で表現した和菓子がなかなか美味である♪