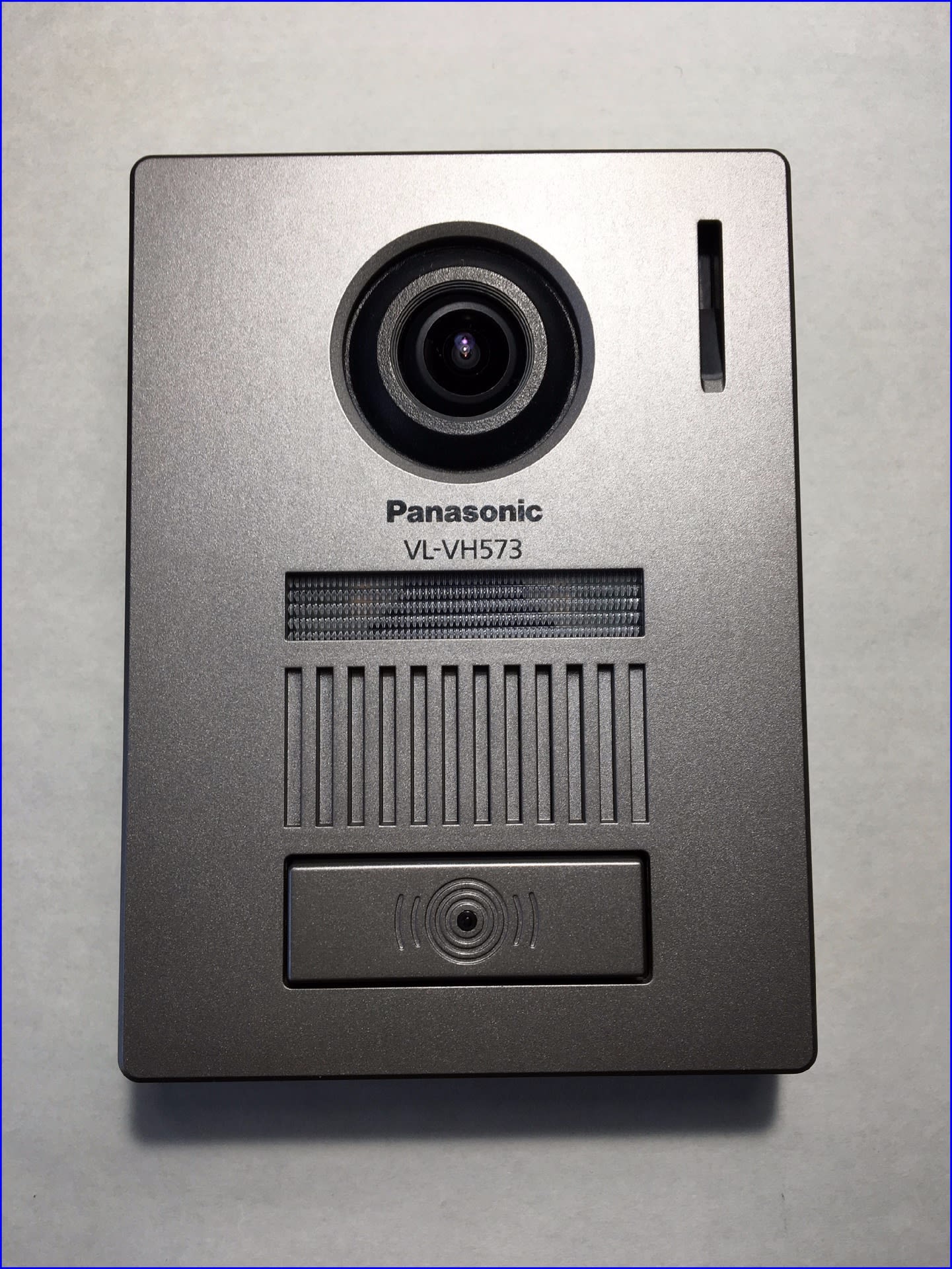

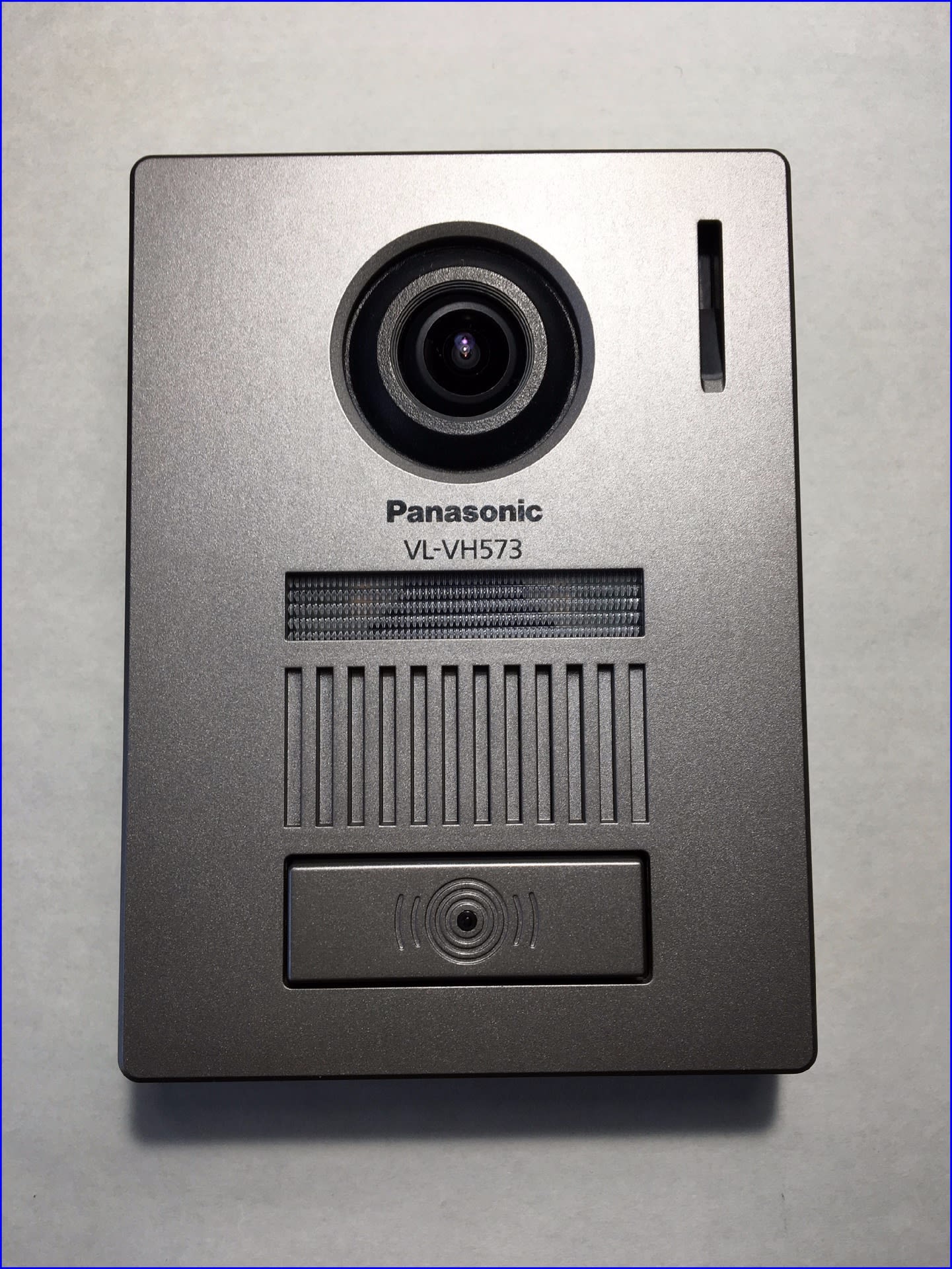

「Panasonic ドアフォン VL-SWH705KLのカメラがピンボケになった」で交換したVL-VH573Lを分解してレンズの交換を試みる

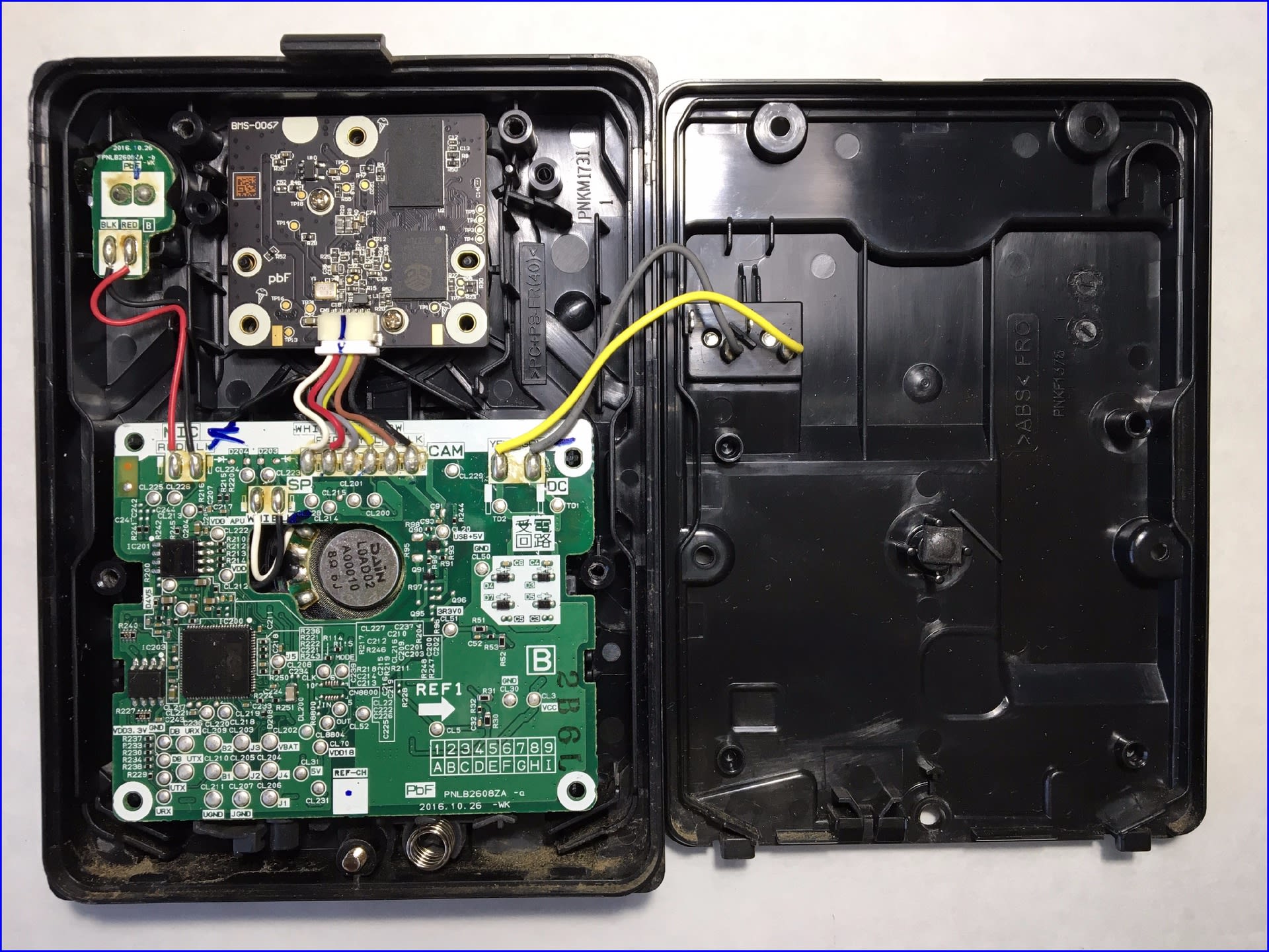

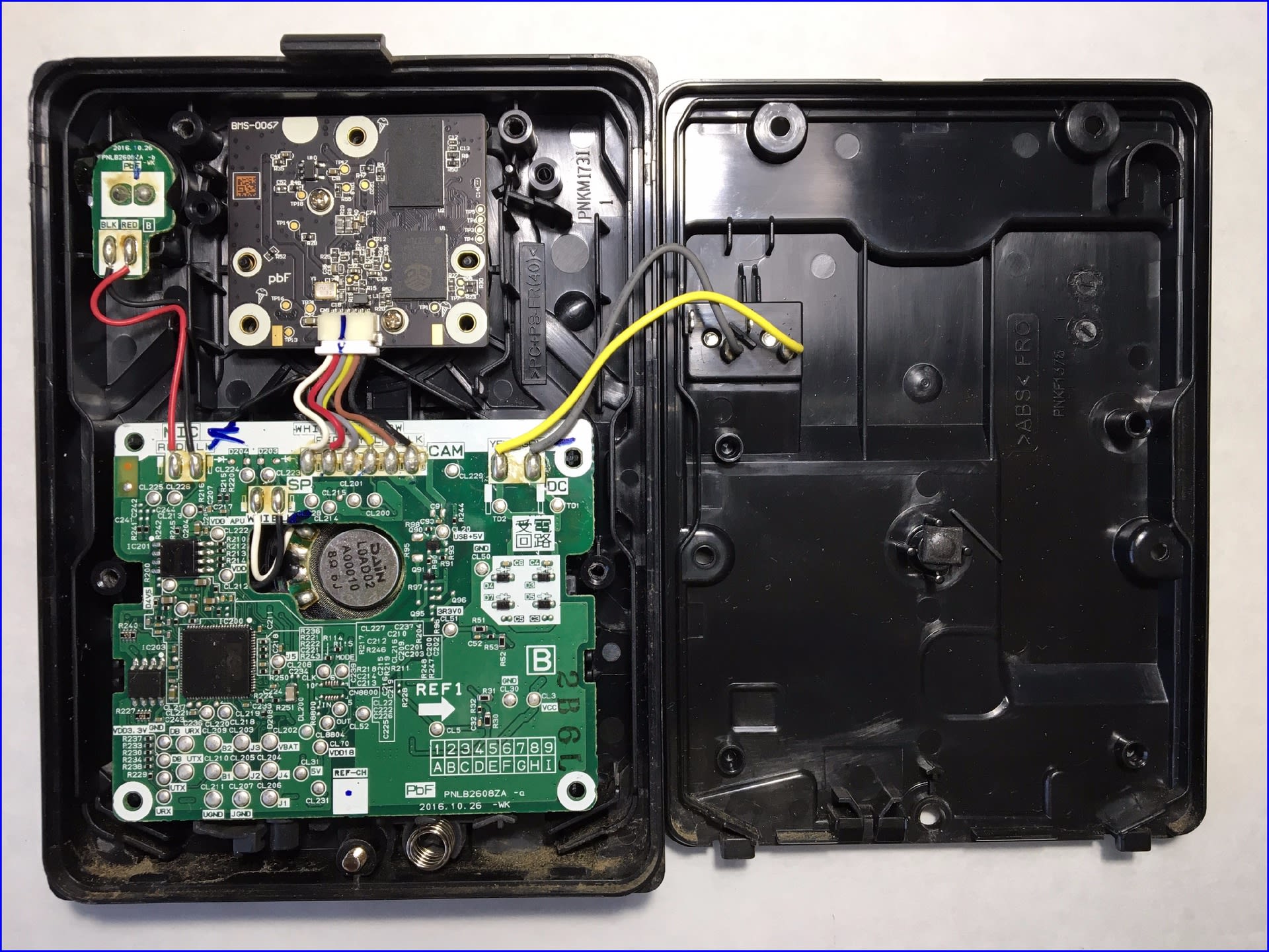

化粧パネルを外し、下部のネジを緩め、ベースから外し、裏側2本の本体接続ケーブルを外す

裏側の4箇所のネジを外し本体分解

左上にマイク基板、上部にカメラ基板、下部に本体基板が固定されている

カメラ基板と本体基板を接続する6Pケーブルを外し、3個のビスを外すとカメラ基板が外せる。コネクタは、「日本圧着端子製造 SHシリーズ」の6P。近くに「USB+5V」のシルク印刷がありカメラ基板のインターフェースがUSBの可能性あり。

カメラ基板のレンズ取付面。レンズをマウントと一緒に取外。Image sensorが観える。1/4型か?

レンズは、内部が少し白濁しているように観える。

カメラ基板の裏側。コネクタと2個のICチップ(GEO SemiconducterのGC6500とEtronTechのEM6GD16E)

ビデオエンジンとSDRAM。GC6500は、USB2.0 Hi-speedのインターフェースを持っている。6PはUSBインターフェースと推定。

結線を確認すると

「WHI」「RED」がVcc+、「BRW」「BLK」がVcc-。

信号線は、「GRY」がD-、「YEL」がD+と推定。

レンズの焦点側にIRフィルタが取付けられている。

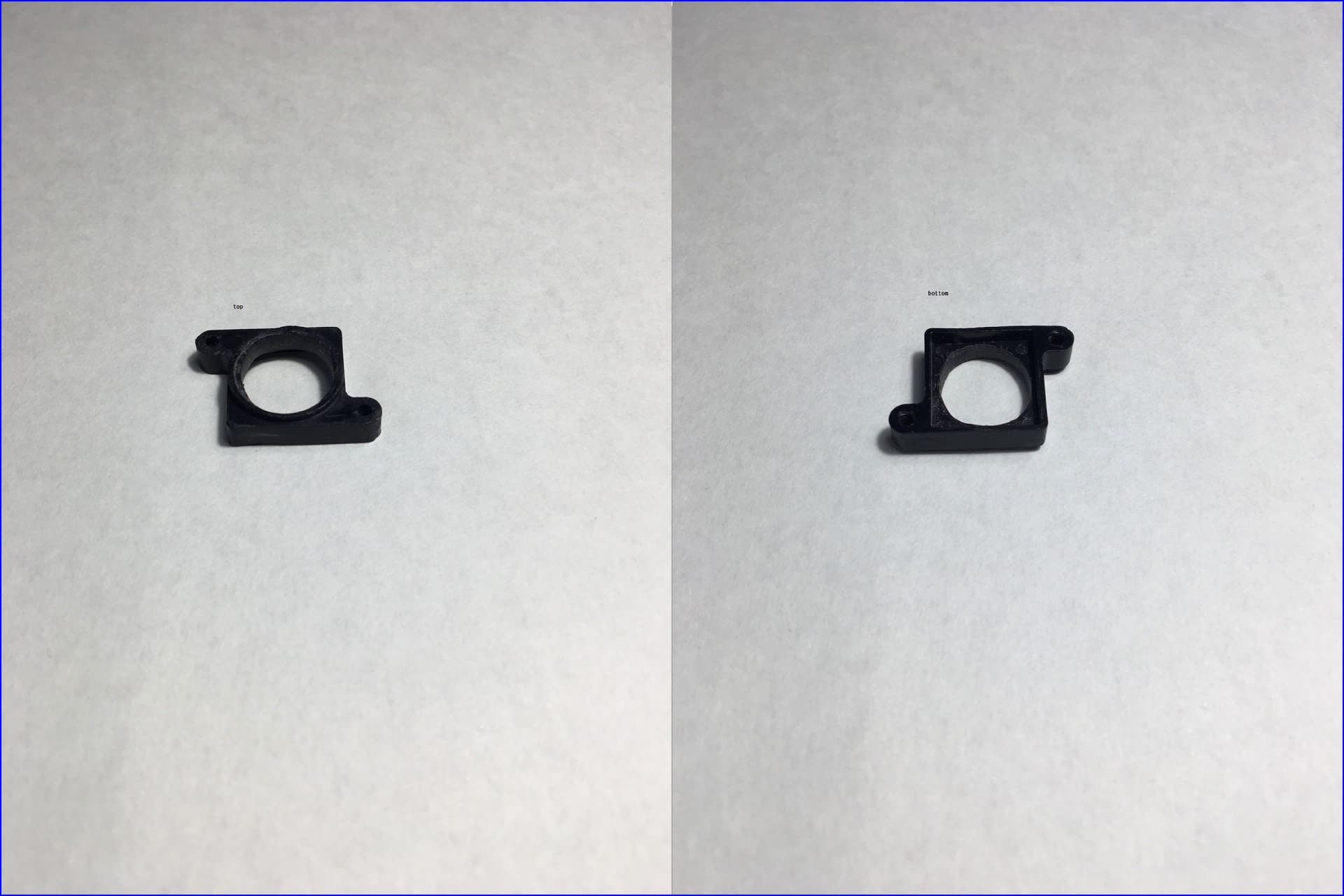

レンズとマウント側面。レンズの本体部に溝があり、ここに約16mmのOリングがはめ込んであり、本体部との隙間をシールする役目をしている。

レンズは、12mm径のSマウント用。M12P0.5のネジでマウントにねじ込まれている。

レンズは、焦点合わせ後マウントにネジロック固定されている。

アロンアルファー系(α-シアノアクリレート)のネジロックと思われる。

アロンアルファのリムーバは、レンズマウントも溶かしてしまうので使用できなかった。

レンズとマウントの隙間も少なく、ネジ部に塗布されたネジロック剤を掻き取る事も困難。

OLFAカッターの刃(0.4mm厚)を隙間に挿入すると隙間の視認が出来なくなる。

マウント部を大型のモンキーレンチに固定しレンズ部をプライヤーで挟み回転させようとしたが、マウントが変形破壊しそうになる。

マウント部のネジを破壊しないようにレンズを破壊しながら取り去る事を試みた。

一番外側のレンズを取外した。このレンズが直接外部に出ている。

この下に2枚目のレンズがあったが粉々に砕けていた。材質はガラスと推定している。

外側のレンズを外す時、レンズ周辺のプラスチックを切取りながら外したので2枚目のレンズへの影響は無かったと思う。

2枚目のレンズは、割れているというより、強化ガラスが割れたように細かなガラス粒状に破壊していた。

4枚構成のレンズ群。絞りが二枚。順番は間違っている可能性がある。2枚のレンズは、プラスティックかポリカーボネートのような樹脂と思われる。

レンズボディーのプラスティックを少しずつ切取りマウント部のネジから剥がし取ろうとしたが、マウント部の変形破壊になりそうだったのでヤスリで削り取り、タップを立て直す事にした。

マウントのサイズを計測した。M12P0.5のねじ部は、約3mm幅で溝が6本ほど。ねじ山の高さも0.5mmほどになる。

タップ(¥1,650-)とタップハンドル(¥1,197-)

樹脂にM12P0.5のタップは難しい。ボール盤などで固定すれば何とか切れるかもしれない。切り込んでいくうちに軸がブレ0.5mmの山が崩れてしまう。

タップ作業で接着されていなかった部分が剥がれ落ち、新たに刻まれたネジとでガタガタのネジが切れた模様。新しいレンズをねじ込んで確認する。

「インターホンのくもりレンズをDIYで交換してみよう」を参考にAliExpressでレンズを探してみた。

形状とサイズから「1.05 f2.0 1/4インチフォーマットhfov 194度m12魚眼レンズ」が見つかった。外形16.15mm/長さ10.4mm。1/11に注文して春節直前1/18に入手できた。

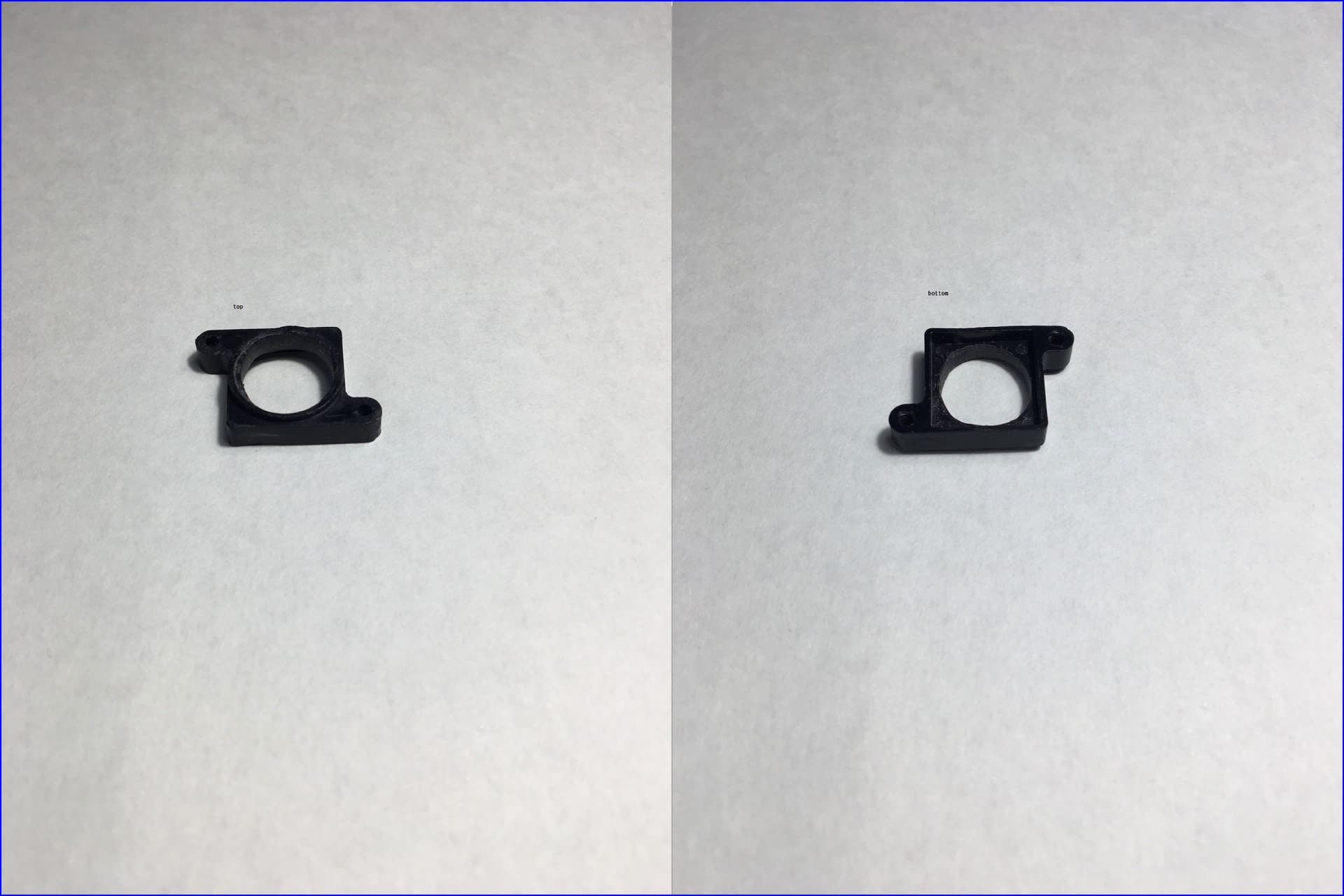

届いたレンズは、若干鏡筒が長いような気がする。レンズキャップとマウントが付属してきた。このマウントが使えれば良いのだが取付ネジ位置が全く合わない。

多少ガタがあるが再タップしたマウントにレンズをセットしてボードに取付けてみた。

多少ガタがあるが確認をする。

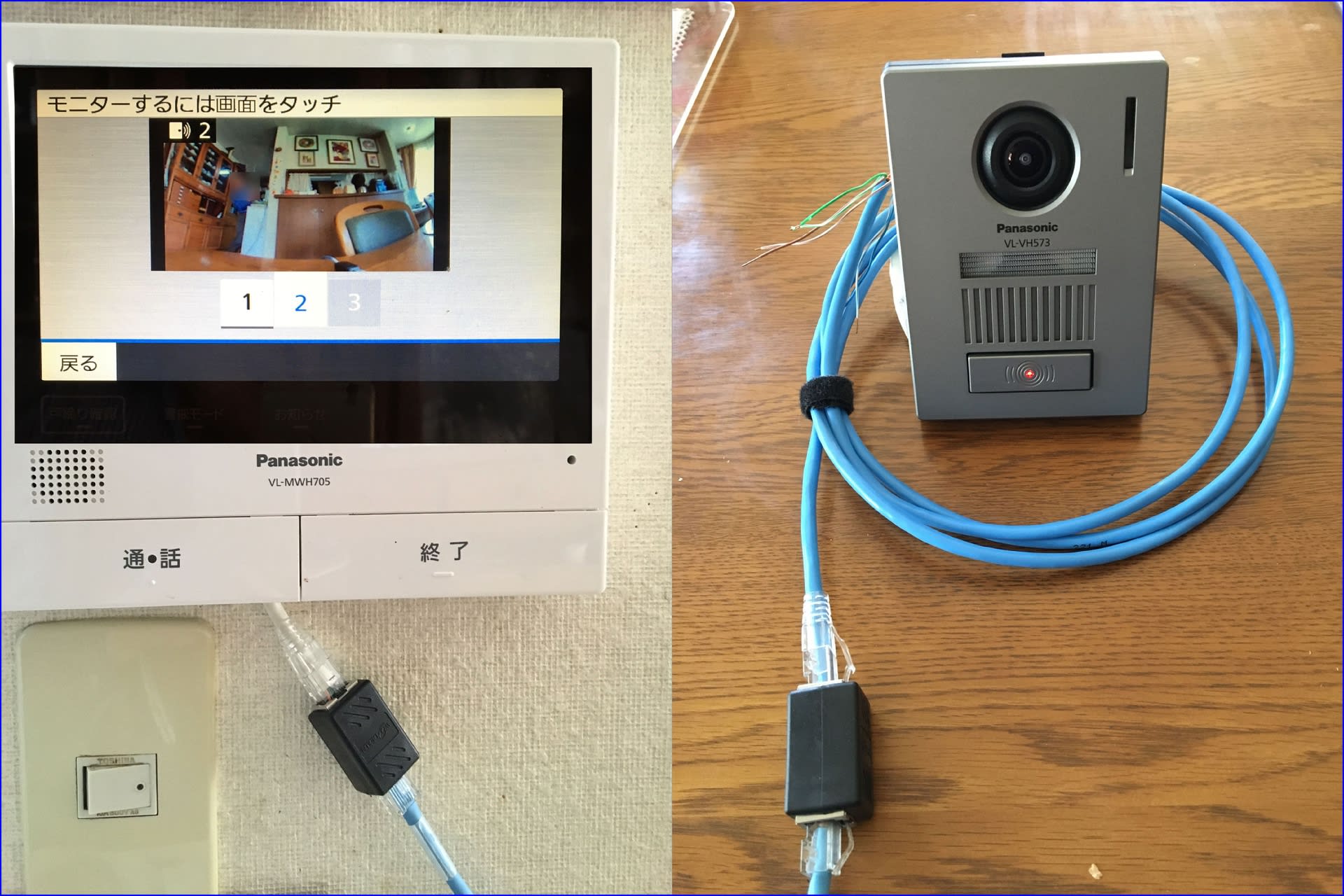

親機(VL-SWH705KL)のシステムバージョンを4.30に更新

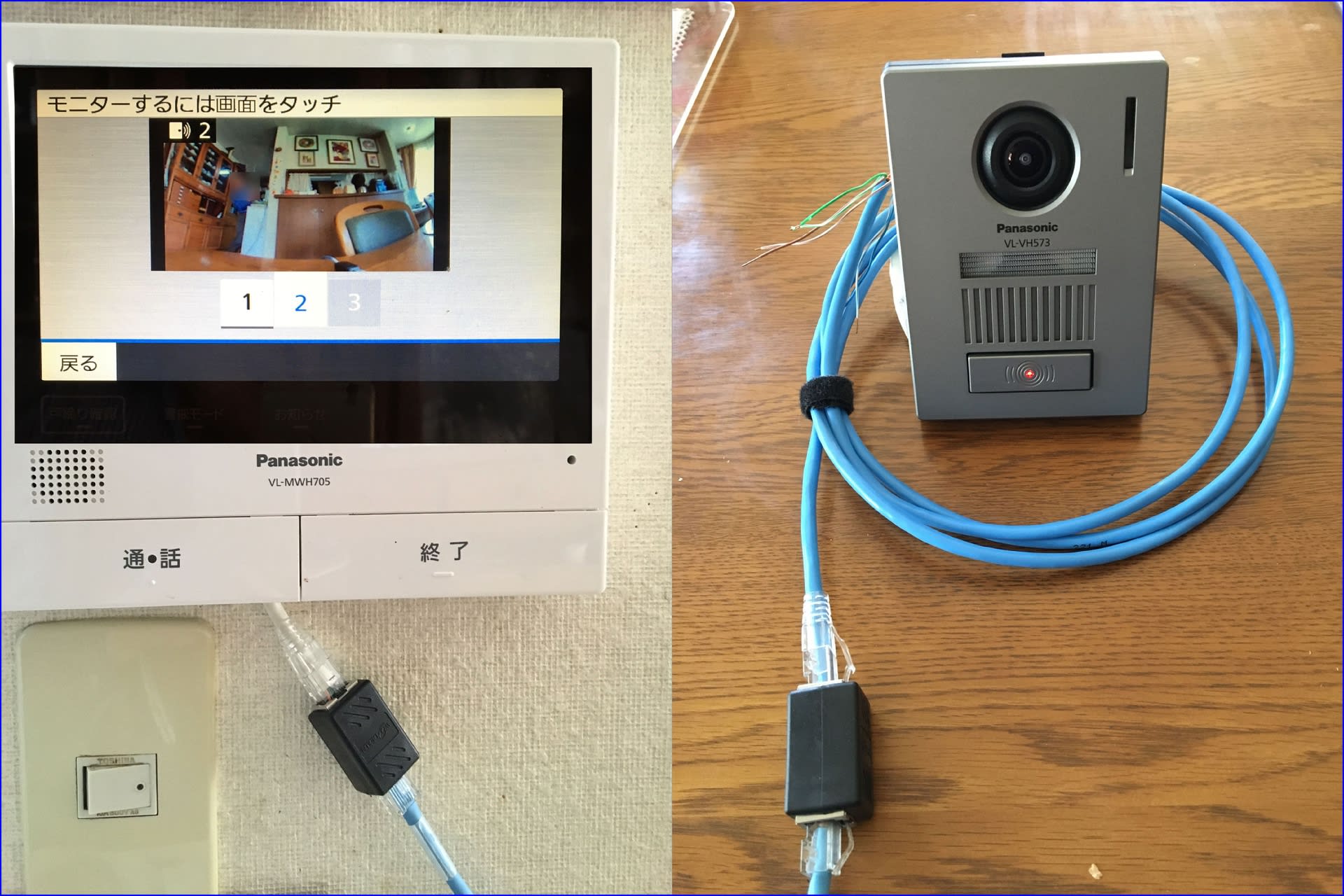

玄関子機をドアホン2に接続し確認

本体から玄関子機へは、約17.5VDC(開放時:17.9VDC)電源が供給されている。DCであるが接続時に極性を考慮しなくて良い。

玄関子機が認識されると本体の再起動が起きた。子機2が認識され呼び出しボタン部の赤LEDが点灯。レンズキャップを付けたままだったので照明ランプが点灯。レンズキャップを取ると昼間と認識して照明ランプが消灯。レンズ本体を回転させ「ピント」を合わせる。焦点調整後、マウントとレンズ先端部までの鏡筒部が長い。本体とのシール部の位置が合わない。Oリングをつけていないと防水効果が無くなるが組み込める。

上手くタップが切れなかったので、マウントのM12P0.5ネジ込みをアルミ製のロックリングをマウント上部突起部1mmを削り本体上面に接着した。鏡筒が長い分ロックリングで焦点調整後の固定が出来た(余裕ギリギリの状態)。鏡筒が長くなった分PCBDの取り付けを「約5mmのデルリンスペーサー」で調整し取り付けた。取り付けビスは、M2の7mmから10mmタッピングビスを使った。

レンズに取り付けたOリングと本体が接触しているか、どれほどの防水効果があるか不明。

レンズにOリング未装着でカメラPCBDを取り付けて確認してみた。

左は、スペーサー無し。右は、5mmのスペーサーを入れた状態。

鏡筒の長いレンズで焦点合わせ後にレンズトップからレンズマウント下端までの長さが14.87mm。基板(PCBD)とSensor(焦点面)間が0.6mmなのでTTL=14.27mm。交換前のレンズが11.97mmなのでTTL=11.37mm。

TTLの差は2.9mmなので5mmのスペーサーだと若干長い。

ポリカーボネートM4ナット(実測厚み3.14mm)をスペーサーとした。M2 10mm長のタッピングビスだと若干長いので0.8mm厚の紙をワッシャー状にして長さ調整した。

ポリカーボネートのM4ナット使用とオリジナルを比較してみた

ほぼ差が無いのでポリカーボネートのM4ナットを使う事にした。

鏡筒の長いレンズでカメラ機能は問題なさそうである。

焦点が大分甘い。焦点合わせ後のロックでズレるようだ。また、画角も少し狭いようだ。

玄関子機2を外す。本体は、玄関子機2が接続されている状態のまま。本体電源の入切を行い、玄関子機が1台接続された状態に戻す。

これ以降、子機接続後、呼び出しボタンを押すと「ピンポン応答」し子機2が認識される。子機接続を外すと子機2の接続認識が解除される。

電源入切によるシステム再起動は不要のようである。

鏡筒の短いレンズがあるか探してみた結果、「魚眼レンズ1/4 x m12,焦点距離1.05mm」が鏡筒部約4mmで外観形状ともに適合しそう。3月23日に注文した。

カメラ基板のUSB接続を確認

千石電商で「JST SH 6P ¥80-円」と「USB コネクタA(オス) ¥310-円」を調達しUSB接続ケーブルを作成

カメラ基板に接続

電源(Vcc+/Vcc-)を間違えるとCamera unitを破壊するので結線には注意が必要

Debian10(Linux)に接続

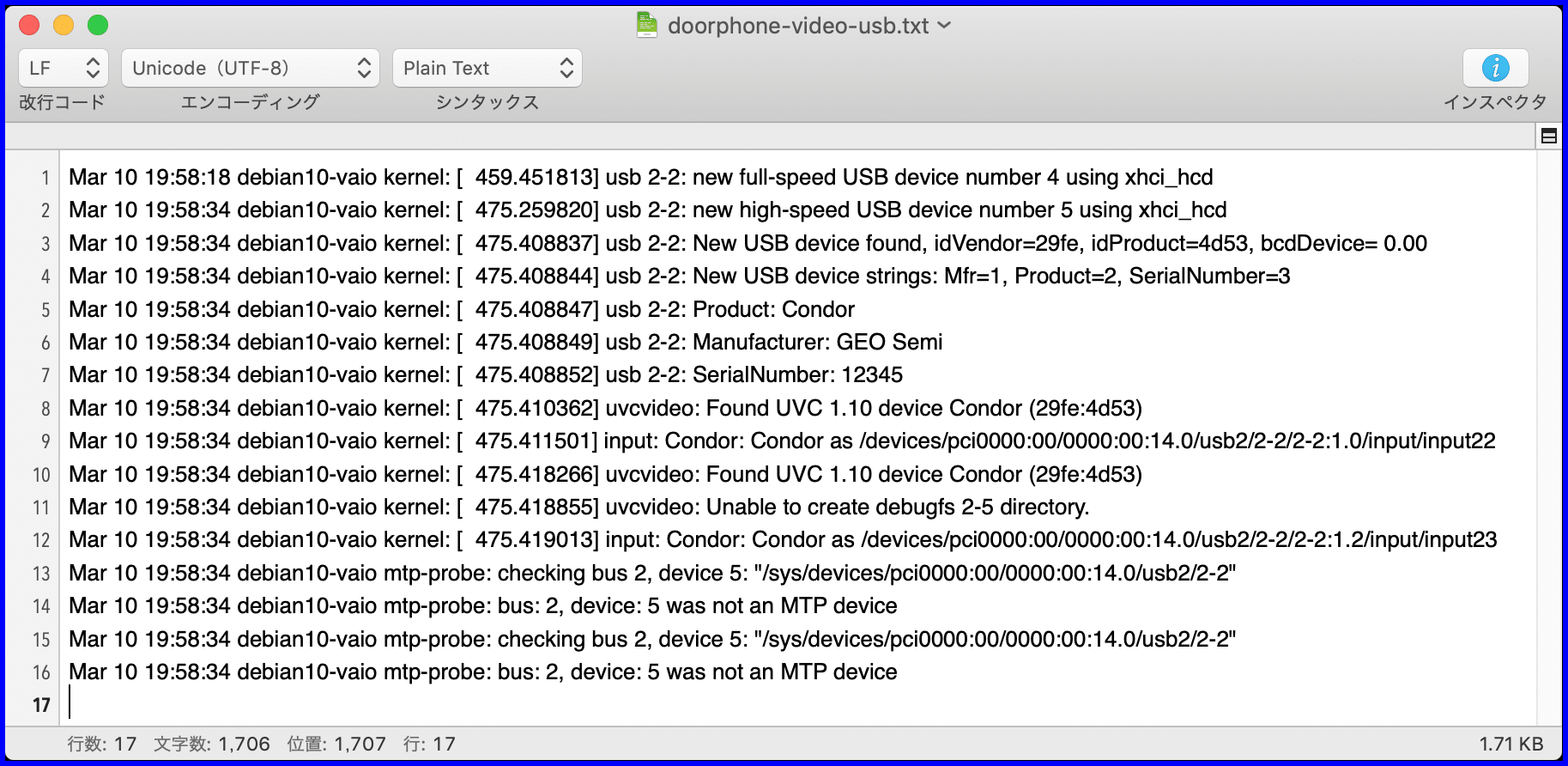

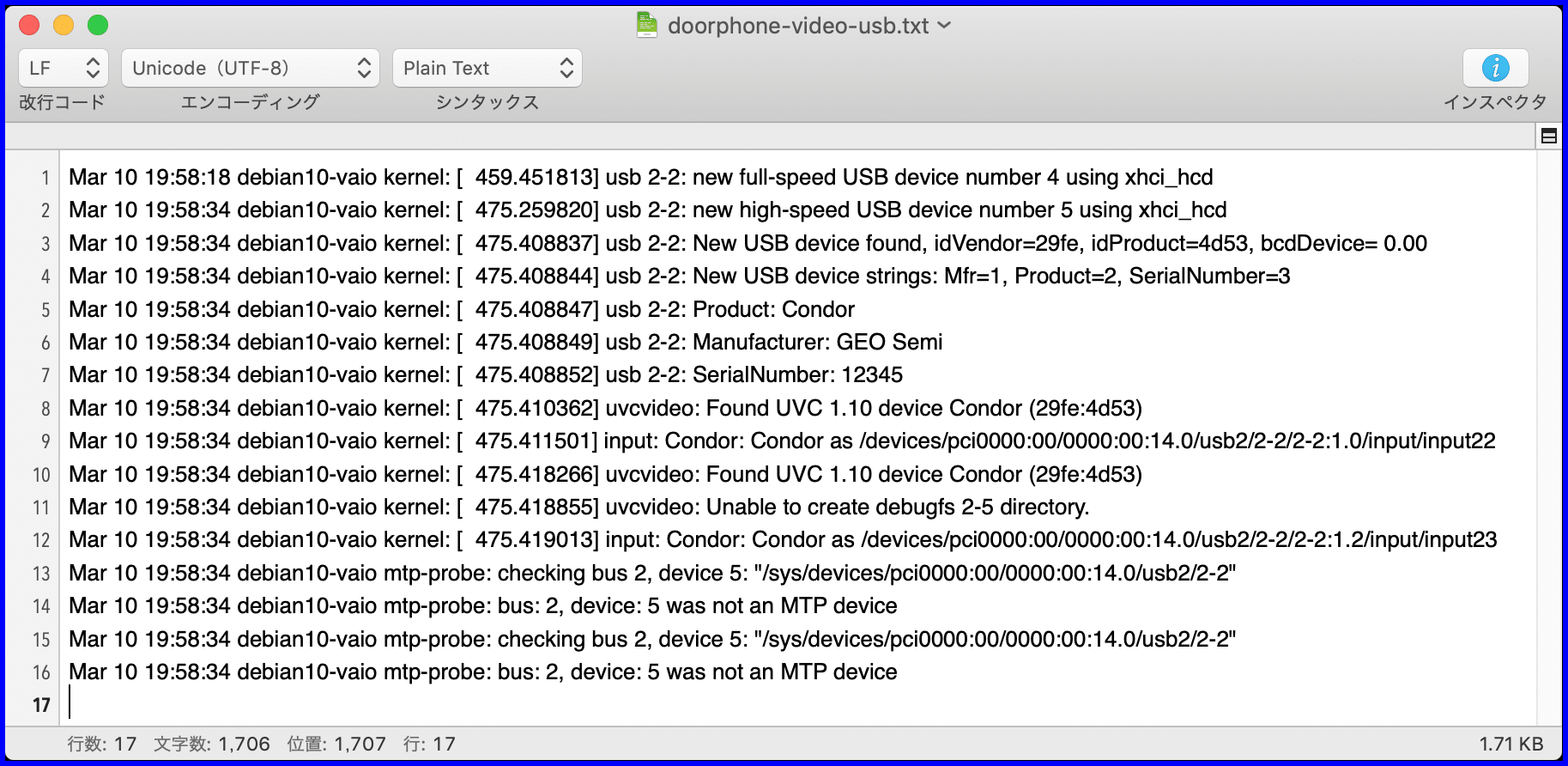

ログを確認

USB2.2 high speed, Product=Condor, Manufacture=GEO Semiで認識される。

ビデオドライバーは、UVC(USB Video Class) 1.1 device=condorが選択される。

Debian10のCheeseアプリを起動してデバイスでcondorを選択し焦点を合わせる

玄関子機本体に組み込まずに焦点合わせが可能となる。

焦点合わせ後に「ネジロック」が必要。樹脂対応で剥離しやすい「ネジロック」を探す必要がある。

鏡筒の長いレンズであれば、「ロックリング」で焦点合わせ後のロックが可能。

macOS Mojave(10.14.6)およびmacOS BigSur(11.7.5)でも確認してみた。USBデバイスは認識されるがUVCドライバー起動しない。結果、「Photo Booth」も「FaceTime」もカメラ選択出来ない。

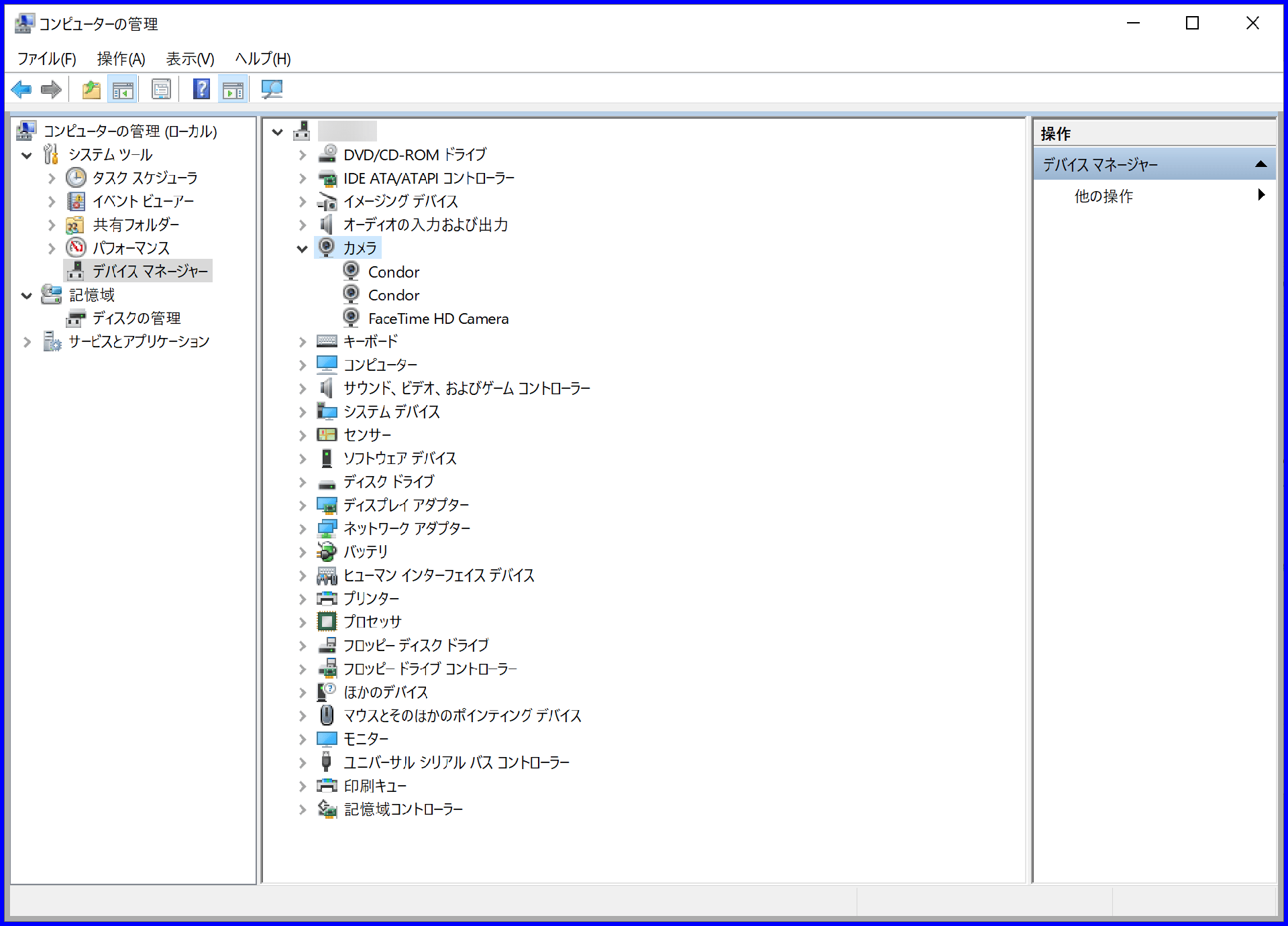

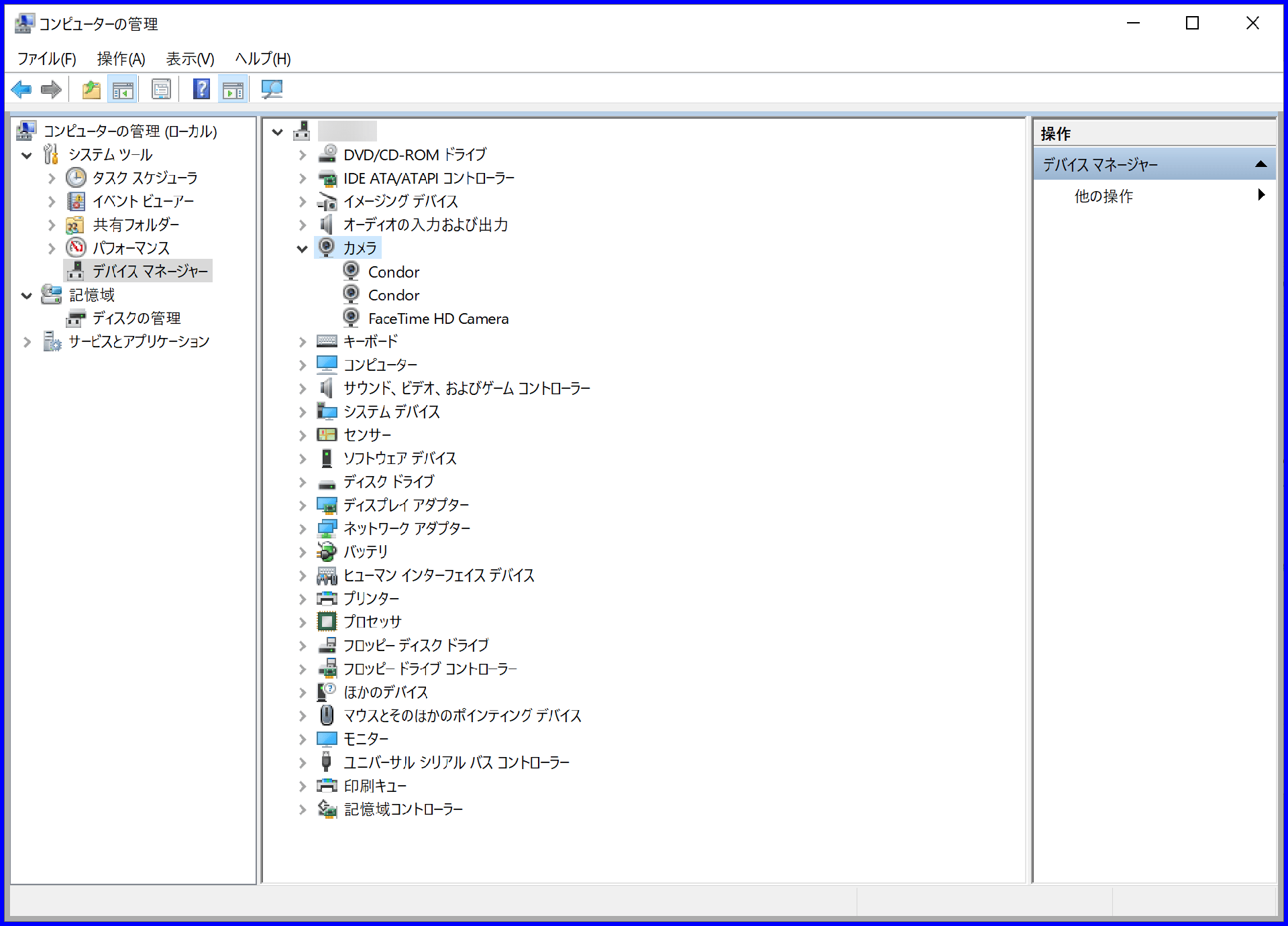

Windows10(22H2-19045.2788)も同様。

USBデバイスが認識されるがUVCドライバー起動せず。

「カメラ」アプリでカメラ変更アイコンをクリックすると

「Panasonic ドアフォン 玄関子機 VL-VH573Lの交換用レンズを調査」

化粧パネルを外し、下部のネジを緩め、ベースから外し、裏側2本の本体接続ケーブルを外す

裏側の4箇所のネジを外し本体分解

左上にマイク基板、上部にカメラ基板、下部に本体基板が固定されている

カメラ基板と本体基板を接続する6Pケーブルを外し、3個のビスを外すとカメラ基板が外せる。コネクタは、「日本圧着端子製造 SHシリーズ」の6P。近くに「USB+5V」のシルク印刷がありカメラ基板のインターフェースがUSBの可能性あり。

カメラ基板のレンズ取付面。レンズをマウントと一緒に取外。Image sensorが観える。1/4型か?

レンズは、内部が少し白濁しているように観える。

カメラ基板の裏側。コネクタと2個のICチップ(GEO SemiconducterのGC6500とEtronTechのEM6GD16E)

ビデオエンジンとSDRAM。GC6500は、USB2.0 Hi-speedのインターフェースを持っている。6PはUSBインターフェースと推定。

結線を確認すると

「WHI」「RED」がVcc+、「BRW」「BLK」がVcc-。

信号線は、「GRY」がD-、「YEL」がD+と推定。

レンズの焦点側にIRフィルタが取付けられている。

レンズとマウント側面。レンズの本体部に溝があり、ここに約16mmのOリングがはめ込んであり、本体部との隙間をシールする役目をしている。

レンズは、12mm径のSマウント用。M12P0.5のネジでマウントにねじ込まれている。

レンズは、焦点合わせ後マウントにネジロック固定されている。

アロンアルファー系(α-シアノアクリレート)のネジロックと思われる。

アロンアルファのリムーバは、レンズマウントも溶かしてしまうので使用できなかった。

レンズとマウントの隙間も少なく、ネジ部に塗布されたネジロック剤を掻き取る事も困難。

OLFAカッターの刃(0.4mm厚)を隙間に挿入すると隙間の視認が出来なくなる。

マウント部を大型のモンキーレンチに固定しレンズ部をプライヤーで挟み回転させようとしたが、マウントが変形破壊しそうになる。

マウント部のネジを破壊しないようにレンズを破壊しながら取り去る事を試みた。

一番外側のレンズを取外した。このレンズが直接外部に出ている。

この下に2枚目のレンズがあったが粉々に砕けていた。材質はガラスと推定している。

外側のレンズを外す時、レンズ周辺のプラスチックを切取りながら外したので2枚目のレンズへの影響は無かったと思う。

2枚目のレンズは、割れているというより、強化ガラスが割れたように細かなガラス粒状に破壊していた。

4枚構成のレンズ群。絞りが二枚。順番は間違っている可能性がある。2枚のレンズは、プラスティックかポリカーボネートのような樹脂と思われる。

レンズボディーのプラスティックを少しずつ切取りマウント部のネジから剥がし取ろうとしたが、マウント部の変形破壊になりそうだったのでヤスリで削り取り、タップを立て直す事にした。

マウントのサイズを計測した。M12P0.5のねじ部は、約3mm幅で溝が6本ほど。ねじ山の高さも0.5mmほどになる。

タップ(¥1,650-)とタップハンドル(¥1,197-)

樹脂にM12P0.5のタップは難しい。ボール盤などで固定すれば何とか切れるかもしれない。切り込んでいくうちに軸がブレ0.5mmの山が崩れてしまう。

タップ作業で接着されていなかった部分が剥がれ落ち、新たに刻まれたネジとでガタガタのネジが切れた模様。新しいレンズをねじ込んで確認する。

「インターホンのくもりレンズをDIYで交換してみよう」を参考にAliExpressでレンズを探してみた。

形状とサイズから「1.05 f2.0 1/4インチフォーマットhfov 194度m12魚眼レンズ」が見つかった。外形16.15mm/長さ10.4mm。1/11に注文して春節直前1/18に入手できた。

届いたレンズは、若干鏡筒が長いような気がする。レンズキャップとマウントが付属してきた。このマウントが使えれば良いのだが取付ネジ位置が全く合わない。

多少ガタがあるが再タップしたマウントにレンズをセットしてボードに取付けてみた。

多少ガタがあるが確認をする。

親機(VL-SWH705KL)のシステムバージョンを4.30に更新

玄関子機をドアホン2に接続し確認

本体から玄関子機へは、約17.5VDC(開放時:17.9VDC)電源が供給されている。DCであるが接続時に極性を考慮しなくて良い。

玄関子機が認識されると本体の再起動が起きた。子機2が認識され呼び出しボタン部の赤LEDが点灯。レンズキャップを付けたままだったので照明ランプが点灯。レンズキャップを取ると昼間と認識して照明ランプが消灯。レンズ本体を回転させ「ピント」を合わせる。焦点調整後、マウントとレンズ先端部までの鏡筒部が長い。本体とのシール部の位置が合わない。Oリングをつけていないと防水効果が無くなるが組み込める。

上手くタップが切れなかったので、マウントのM12P0.5ネジ込みをアルミ製のロックリングをマウント上部突起部1mmを削り本体上面に接着した。鏡筒が長い分ロックリングで焦点調整後の固定が出来た(余裕ギリギリの状態)。鏡筒が長くなった分PCBDの取り付けを「約5mmのデルリンスペーサー」で調整し取り付けた。取り付けビスは、M2の7mmから10mmタッピングビスを使った。

レンズに取り付けたOリングと本体が接触しているか、どれほどの防水効果があるか不明。

レンズにOリング未装着でカメラPCBDを取り付けて確認してみた。

左は、スペーサー無し。右は、5mmのスペーサーを入れた状態。

鏡筒の長いレンズで焦点合わせ後にレンズトップからレンズマウント下端までの長さが14.87mm。基板(PCBD)とSensor(焦点面)間が0.6mmなのでTTL=14.27mm。交換前のレンズが11.97mmなのでTTL=11.37mm。

TTLの差は2.9mmなので5mmのスペーサーだと若干長い。

ポリカーボネートM4ナット(実測厚み3.14mm)をスペーサーとした。M2 10mm長のタッピングビスだと若干長いので0.8mm厚の紙をワッシャー状にして長さ調整した。

ポリカーボネートのM4ナット使用とオリジナルを比較してみた

ほぼ差が無いのでポリカーボネートのM4ナットを使う事にした。

鏡筒の長いレンズでカメラ機能は問題なさそうである。

焦点が大分甘い。焦点合わせ後のロックでズレるようだ。また、画角も少し狭いようだ。

玄関子機2を外す。本体は、玄関子機2が接続されている状態のまま。本体電源の入切を行い、玄関子機が1台接続された状態に戻す。

これ以降、子機接続後、呼び出しボタンを押すと「ピンポン応答」し子機2が認識される。子機接続を外すと子機2の接続認識が解除される。

電源入切によるシステム再起動は不要のようである。

鏡筒の短いレンズがあるか探してみた結果、「魚眼レンズ1/4 x m12,焦点距離1.05mm」が鏡筒部約4mmで外観形状ともに適合しそう。3月23日に注文した。

カメラ基板のUSB接続を確認

千石電商で「JST SH 6P ¥80-円」と「USB コネクタA(オス) ¥310-円」を調達しUSB接続ケーブルを作成

カメラ基板に接続

電源(Vcc+/Vcc-)を間違えるとCamera unitを破壊するので結線には注意が必要

Debian10(Linux)に接続

ログを確認

USB2.2 high speed, Product=Condor, Manufacture=GEO Semiで認識される。

ビデオドライバーは、UVC(USB Video Class) 1.1 device=condorが選択される。

Debian10のCheeseアプリを起動してデバイスでcondorを選択し焦点を合わせる

玄関子機本体に組み込まずに焦点合わせが可能となる。

焦点合わせ後に「ネジロック」が必要。樹脂対応で剥離しやすい「ネジロック」を探す必要がある。

鏡筒の長いレンズであれば、「ロックリング」で焦点合わせ後のロックが可能。

macOS Mojave(10.14.6)およびmacOS BigSur(11.7.5)でも確認してみた。USBデバイスは認識されるがUVCドライバー起動しない。結果、「Photo Booth」も「FaceTime」もカメラ選択出来ない。

Windows10(22H2-19045.2788)も同様。

USBデバイスが認識されるがUVCドライバー起動せず。

「カメラ」アプリでカメラ変更アイコンをクリックすると

「Panasonic ドアフォン 玄関子機 VL-VH573Lの交換用レンズを調査」

自分も挑戦しようと思いますが、USBコネクタの結線で第1、第4ピンともに赤(Vbus)黒(GND)線が接続してあるように見えますが、これでよいのでしょうか。

基板コネクタは、記述の通り5V+、5V-共に2本。

usb端子は、1なので、2本つないでいます。