福島第一原発の事故で、政府は、放射性物質(放射能)の拡散予測システム 「SPEEDI(スピーディ)」について事故発生の当日から予測していましたが、その結果を、当時、公表しませんでした。

この問題について、2012年7月5日公表された福島第1原発事故に関する国会事故調査委員会の調査報告書では、SPEEDIが住民の避難に使われずに問題視されたことについて、「初動の避難指示に活用することは困難」とされました。

しかし、7月23日に公表された政府の事故調査・検証委員会の最終報告書では、2011年3月15日に2号機から放射性物質が大量放出し、北西方向の福島県飯舘村方 面に広がった件について、SPEEDIの予測結果が出たのと同時に公表されていれば、 住民は北西方向に逃げずに済んだと指摘しています。

そこで、政府事故調は、その後に実施された放射性物質の線量を把握する文部科学省のモニタリング調査も避難に活用できたのに、公表されなかったのは問題としました。

政府事故調は、文科省・安全委らがSPEEDIの予測結果を即時公表なら、福島住民は北西に避難せずと批判

この問題について、毎日新聞「政府事故調:SPEEDI即時公表なら避難に活用できた」は次のように報道しています。

昨年3月15日 に2号機から放射性物質が大量放出し、北西方向の福島県飯舘村方面に広がったが、SPEEDIの予測結果が出たのと同時に公表されていれば、住民は北西方 向に逃げずに済んだと指摘。その後に実施された放射性物質の線量を把握する文部科学省のモニタリング調査も避難に活用できたのに、公表されなかったのは問 題とした。

SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測システム)

事故時に 原発から伝送される放射性物質の放出量や気象条件、地形などのデータを基に、放射性物質の拡散 範囲や量、大気中の濃度などを予測するシステム。文部科学省所管の原子力安全技術センターが運用し、予測結果は経済産業省原子力安全・保安院や原発立地県 などに送信される。1979年の米スリーマイル島原発事故をきっかけに開発が始まり、これまで約124億円が投じられた。

政府の事故調報告書によると、放射性物質の量や種類などのデータが停電で送信できず、拡散 する量を算出できなかったといいます。一方、毎時1ベクレルが放出されたと 仮定した拡散予測は事故発生当日の2011年3月11日夕以降、1時間ごとに計算、経済産業省原子力安全・保安院や福島県などに送信されていました。

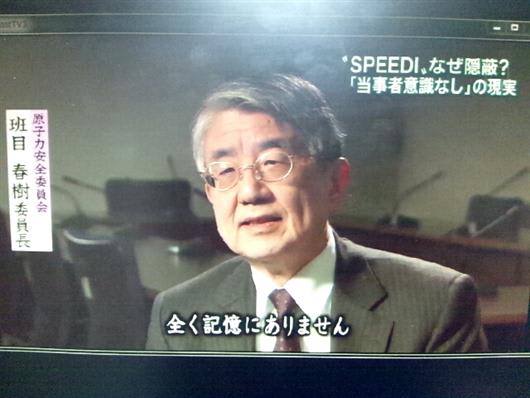

実は文科省も経産省の原子力安全・保安院も事故後数日の間に100回近くこのSPEEDIの記録を取り寄せていたのに、官邸にその報告を上げることはしませんでした。また、逆に、原子力安全委はこの間1回しか、SPEEDIの記録を見ていません。

ところが、原子力安全委も保安院も福島県も「SPEEDIは実際の線量ではないことから、具体的な措置の検討に活用せず、公表するという発想もなかった」と言うのです。

そのようにSPEEDIを使いこなせなかった安全委こそSPEEDIを機能させなかった張本人ともいえるでしょう。

その結果、飯舘村など一部の住民の避難先は放射性物質の飛散方向と重なりました。このSPEEDIの分析結果の公表遅れは、住民が被ばくの少ない避難経路を選ぶ機会を奪ってしまったのです。

結局、政府による配布指示は3月16日までずれ込みました。その後、福島県は福島原発から50キロ範囲内に位置する市町村全体の90万人の住民に行きわたる安定ヨウ素剤の錠剤と粉末剤を配布しましたが、もう手遅れで、その大半は未使用のままになってしまいました。

みんなが必死でわかめや昆布を食べていたときに、原発『安全』組織は何をしていたのか!

原子力安全委員会と保安院の犯罪 90万人分のヨウ素剤が使われないまま福島の子ども達に甲状腺ガンの危険

国会事故調と政府事故調で評価が分かれた形ですが、国会事故調報告書でも、初 期被ばく対策の問題点として、ヨウ素剤配布をめぐる福島県の対応に言及しており、福島県は原発周辺のモニタリングポストで放射線量を把握していた上、 SPEEDIの情報を保有して放射能拡散の危険性が分かっていたのに、ヨウ素剤を住民に配布して服用を促す検討を 怠ったとして糾弾していますから、やはりSPEEDIの有効性を認めてはいるといえます。

これはどういうことかというと、国会の事故調査委員会が、2012年1月16日、政府の事故調査・検証委員会の畑村委員長や東京電力の事故調査委員会の委員長を務める山崎副社長らを参考人として招致 し、公開で初めての本格的な質疑を行いました。

この中で、文部科学省科学技術・学術政策局の渡辺次長は、放射性物質の拡散を予測する「SPEEDI」と呼ばれるシステムで、事故の直後に行った予測のデータについて、外務省を通じて直ちにアメリカ軍に提供していたことを明らかにしたのです。

無用な被ばくを避ける上で重要な避難や屋内退避、安定ヨウ素剤の服用など初期 の放射線防護対策はこのため完全に後手に回りました。政府は福島県民、日本国民にはSPEEDIの予測結果を知らせず、放射性ヨウ素で被ばくさせておい て、アメリカ軍にだけは知らせていたというわけです.

政府は緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)の試算結果を米軍だけに伝えていた!

実は、国の原子力安全委員会の作業部会は、SPEEDIが役に立たなかったと言いだし、甲状腺の被ばくを避けるヨウ素剤の取り扱いに混乱が生じたことから、今後も迅速な対応につながるか疑わしいとして、ヨウ素剤の服用を指 示するかどうかの判断に予測システムは使わないことを決め、空気中の放射線量など別の指標を導入することになりました。

まさに、自分たちのミス隠しのために、今後の事故でも国民の健康と安全を危機にさらすつもりです。

安全委員会はSPEEDIの代わりに、安全委では空気中の放射線量や原子炉の水位などのデータの利用を検討しています。しかし、今回の事故でもそうですが、原子炉の水位なんて重大事故ほど分からないわけでしょう?緊急の場合に間に合わないのではないでしょうか。

コンピュータ予測システムとしてのSPEEDIがうまく機能しなかったのではなく、そのデータを生かそうとしなかった官庁が「機能させなかった」のです。

120億円以上も国税を投入して開発し、保安院や安全委員会が役に立てようと思えば多数の福島の方々の被害を押さえることができたSPEEDIを自分たちが利用しなかったのに、役に立たなかったと使わないなど言語道断です。

原子力安全委員会が今後原発事故でのヨウ素剤服用判断にSPEEDIを使用しない方針!の言語道断

(この予想図が公表されていたら誰が放射性物質の押し寄せる方向に逃げただろうか)

学校が子どもたちを守らないように、政府は国民を守らないのか。

よろしかったら上下ともクリックして頂けると大変嬉しいです!

「安全神話」固執に原因=政府事故調が最終報告-東電福島第1原発事故

東京電力福島第1原発事故を調査してきた政府の事故調査・検証委員会(委員長・畑村洋太郎東京大名誉教授)は23日、「東電と国は原発で過酷事故が起き ないという安全神話にとらわれ、危険を現実のものと考えなかったことに根源的問題がある」などとする最終報告書を公表した。同日、野田佳彦首相に提出す る。

昨年6月に発足した事故調は、12月に中間報告書を公表。最終報告書はこれと一体をなし、本文約450ページ。中間報告後、菅直人前首相ら 政治家からも聴取を重ねた。聴取は772人、計1479時間に上ったが、報告書は「全容が解明できたとは言えない」として、政府が事実解明の努力を続ける よう求めた。

報告書は、津波が到達する前に地震で原子炉の主要機器が大きく破損した可能性について、独自の解析結果を基に否定した。

その上で、津波到達後の1~3号機の注水作業などに不手際があったとし、「過酷な事態を想定した教育・訓練が十分なされておらず、知識があっても生かされなかった」とした。事故原因の究明についても「再発防止に役立てようとする姿勢が不十分」と東電を批判した。

首相官邸の現場介入に対しては「現場を混乱させ、重要な判断を誤る結果を生むことにつながりかねず、弊害の方が大きい」と指摘。清水正孝東電社長(当時)の申し入れを発端とする撤退問題では「疑いは残るが、東電として全員撤退を考えていたとは認められない」とした。

住民避難では、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)を有効に活用すれば、「より適切に避難のタイミングや方向を選択できた可能性があった」とした。(時事通信 2012/07/23-13:52)

毎日新聞 2012年07月14日 02時31分(最終更新 07月14日 02時43分)

東京電力福島第1原発事故に関する政府の事故調査・検証委員会の最終報告書で、放射性物質の拡散を予測 する国の「緊急時迅速放射能影響予測システム(SPEEDI)」について、昨年3月15日に結果が公表されていれば、住民避難に活用できたと認定している ことが分かった。また、原子炉内で地震による小規模な配管損傷の可能性は低いと言及する見通しだ。

報告書は本文編と資料編で計約700ページで、今月23日に公表される。それによると、昨年3月15日 に2号機から放射性物質が大量放出し、北西方向の福島県飯舘村方面に広がったが、SPEEDIの予測結果が出たのと同時に公表されていれば、住民は北西方 向に逃げずに済んだと指摘。その後に実施された放射性物質の線量を把握する文部科学省のモニタリング調査も避難に活用できたのに、公表されなかったのは問 題とした。

地震による小規模の配管損傷の可能性については、「仮に損傷していたら原子炉圧力などの実測値と合わない」と否定的だ。

このほか、経済産業省原子力安全・保安院が地震や津波など外的事象への対応を先送りしていたのを批判。東電の全員撤退をめぐる問題については、東電は撤退を検討しておらず、官邸とのコミュニケーション不足が要因と結論付けた。

今月5日に公表された国会の事故調査委員会の報告書では、SPEEDIは初動の避難指示に活用することは困難だったと指摘。小規模な配管破損の可能性に言及しており、政府の事故調とは違いが表面化する格好だ。

無用の被ばくは避けられた”

放射性物質の広がりを予測するシステム「SPEEDI(すぴーでぃー)」について、政府の事故調 査・検証委員会は、近くまとめる最終報告で、東京電力福島第一原子力発電所の事故で避難に生かされていれば、住民の無用な被ばくを避けられたとする見解を 盛り込むことが分かりました。一方、国会の事故調査委員会は、「精度に限界があり避難の根拠にできない」としていて見解が別れています。

福島第一原発の事故で、政府は、SPEEDIの予測の前提となる放射性物質の放出源の情報が地震の影響で得られず、事故発生の当日から仮のデータで予測していましたが、その結果を、当時、公表しませんでした。

この問題について、政府の事故調査・検証委員会は、文部科学省が予測していた結果や住民がどのように避難したかを検証し、今月23日にまとめる最終報告に盛り込むことにしています。

それによりますと、去年3月15日午後の予測結果では、放射性物質は西や北西など陸側の方向に拡散していくとなっていましたが、原発近くの南相馬市や浪江町では、当時、住民が放射性物質が広がる方向に避難していました。

一方、3月16日の明け方からは風が海向きに変化し、放射性物質は海側に拡散すると予測されていました。

このため政府の事故調査・検証委員会は、SPEEDIが避難に生かされ、住民が15日には屋内にとどまり16日になってから避難していれば、無用な被ばくを避けられたとする見解をまとめています。

一方、国会の事故調査委員会は今月上旬にまとめた報告で、「SPEEDIは、予測に用いる気象情報の精度に限界があり、避難の根拠にできるほど正確性を持つものではない」という見解を示しています。

SPEEDIを巡っては、避難にどう活用するかを、9月までに発足する国の「原子力規制委員会」が検討することになっていますが、2つの委員会で見解が分かれたことは、今後の議論に影響を与えそうです。

浪江町長“悔しい思いと残念な思いが交錯”

浪江町の馬場有町長は「SPEEDIの利用が不適切だったという指摘は、私たちが主張してきたことと同じで、非常に残念なことだ。町民 は無用な被ばくをしなくても済んだわけなので、非常に悔しい思いと残念な思いが交錯している。結果をすぐに関係機関や避難自治体に伝えるシステムが必要 で、政府に法的な整備を望む」と話しています。

“読み取る力、われわれにも求められている”

災害時の情報提供に詳しい、東京女子大学の広瀬弘忠名誉教授は「地震のような大きな災害の時には、そもそも確かな情報が得られることは ない。原発事故の教訓として、不確かな情報の中から、何がどう使えるかを読み取る力が、防災担当者だけでなく、われわれ国民にも求められていると思う」と 話しています。

政府にとって、福島県民など棄民でしかない。

政府関係者を人民裁判(つまりリンチ)にでも掛けないと、何度でも同様のことは繰り返される。