シリーズでアップしている三池炭鉱。

保存されている施設の次は、三池集治監跡です。

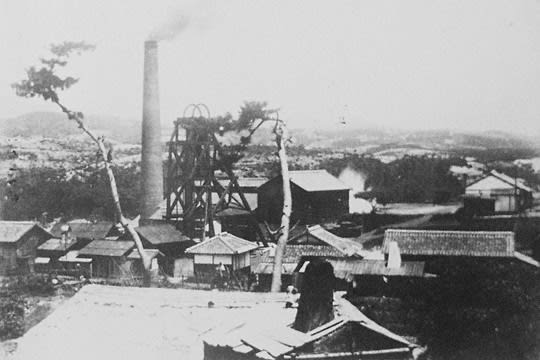

写真は明治17~18年(1884~5)頃の三池集治監。

集治監とは国が運営する監獄のこと。

各自治体が運営するものを「監獄」と呼ぶのに対し、

国が直轄で運営する場所を「集治監」と呼ぶのだそうです。

三池集治監は明治16年(1883)に設置され、

昭和6年(1931)までの約50年、囚人の収容所でした。

そして官営時代の三池炭鉱は、その当初から、

囚人を石炭採掘の労働力としていました。

そして、三井の時代になっても囚人による炭鉱労働は続き、

昭和6年(1931)に囚人労働が停止されるまで

行なわれていたと言われています。

停止と同時に集治監は廃止、殆どの施設は解体され、

5年後には三池工業高校が移転して、

集治監があった歴史は表向き封印されました。

しかし、三池工業高校の周りを囲む、

高校にしては頑丈でいささか高すぎる様に見える塀は、

かつての集治監時代の塀です。

一時期はモルタルで奇麗に塗装されていた様ですが、

多くの場所で剝落し、

集治監時代の煉瓦塀が露見しています。

上画像の反対側(西側)の塀も、

その殆どが集治監時代のものです。

こちら側は、塀だけに留まらず、

かつて出入り口として使われていた跡を、

塞いだと想われる形の箇所があります。

正面玄関へ通じるスロープおよびその左側には、

公立高校としては重厚すぎる印象の石垣がありますが、

これらもまた集治監の為に造られた構造物の名残です。

校舎改築に伴った発掘調査で、

必要以上に狭く造られた大便器の排便管や、

厩舎の周囲に敷かれた板石などが見つかったそうですが、

これらはいずれも監獄ならではの脱出防止のための構造です。

炭鉱が国内で現役だった時代、

炭鉱は決して賞賛や羨望の眼差しで見られる職場ではなかったのを覚えています。

どちらかというと暗く否定的な発言を聞くことが多かったと想います。

勿論、昭和の後半に稼働していた炭鉱は、

その殆どが近代化され、

労働条件も他企業と同じかそれ以上の待遇だったとは想いますが、

それでもダークなイメージが消えなかった要因の1つには、

この囚人労働という歴史が大きく関わっていると想います。

集治監時代の煉瓦塀と石垣は、

現在福岡県の有形文化財に指定されています。

◆

【三池集治監跡】

大牟田市上官町4丁目77

三池工業高校の玄関スロープ及び外塀の一部なので、

敷地外からは常時見学可能。

◆ シリーズ 三池炭鉱 ◆

> NEXT >TOP > INDEX

保存されている施設の次は、三池集治監跡です。

写真は明治17~18年(1884~5)頃の三池集治監。

集治監とは国が運営する監獄のこと。

各自治体が運営するものを「監獄」と呼ぶのに対し、

国が直轄で運営する場所を「集治監」と呼ぶのだそうです。

三池集治監は明治16年(1883)に設置され、

昭和6年(1931)までの約50年、囚人の収容所でした。

そして官営時代の三池炭鉱は、その当初から、

囚人を石炭採掘の労働力としていました。

そして、三井の時代になっても囚人による炭鉱労働は続き、

昭和6年(1931)に囚人労働が停止されるまで

行なわれていたと言われています。

停止と同時に集治監は廃止、殆どの施設は解体され、

5年後には三池工業高校が移転して、

集治監があった歴史は表向き封印されました。

しかし、三池工業高校の周りを囲む、

高校にしては頑丈でいささか高すぎる様に見える塀は、

かつての集治監時代の塀です。

一時期はモルタルで奇麗に塗装されていた様ですが、

多くの場所で剝落し、

集治監時代の煉瓦塀が露見しています。

上画像の反対側(西側)の塀も、

その殆どが集治監時代のものです。

こちら側は、塀だけに留まらず、

かつて出入り口として使われていた跡を、

塞いだと想われる形の箇所があります。

正面玄関へ通じるスロープおよびその左側には、

公立高校としては重厚すぎる印象の石垣がありますが、

これらもまた集治監の為に造られた構造物の名残です。

校舎改築に伴った発掘調査で、

必要以上に狭く造られた大便器の排便管や、

厩舎の周囲に敷かれた板石などが見つかったそうですが、

これらはいずれも監獄ならではの脱出防止のための構造です。

炭鉱が国内で現役だった時代、

炭鉱は決して賞賛や羨望の眼差しで見られる職場ではなかったのを覚えています。

どちらかというと暗く否定的な発言を聞くことが多かったと想います。

勿論、昭和の後半に稼働していた炭鉱は、

その殆どが近代化され、

労働条件も他企業と同じかそれ以上の待遇だったとは想いますが、

それでもダークなイメージが消えなかった要因の1つには、

この囚人労働という歴史が大きく関わっていると想います。

集治監時代の煉瓦塀と石垣は、

現在福岡県の有形文化財に指定されています。

◆

【三池集治監跡】

大牟田市上官町4丁目77

三池工業高校の玄関スロープ及び外塀の一部なので、

敷地外からは常時見学可能。

◆ シリーズ 三池炭鉱 ◆

> NEXT >TOP > INDEX