国内最大規模を誇り、かつ最も長い歴史をもつ色街「吉原」。

令和の吉原をお伝えしながら、遊廓や赤線の歴史を見ていきたいと思います。

◆

前回の記事でお伝えしたように、

吉原内の通りの名称は江戸時代のままですが、

吉原という地名はありません。

かつての吉原遊郭に相当する現在の地名は台東区千束4丁目。

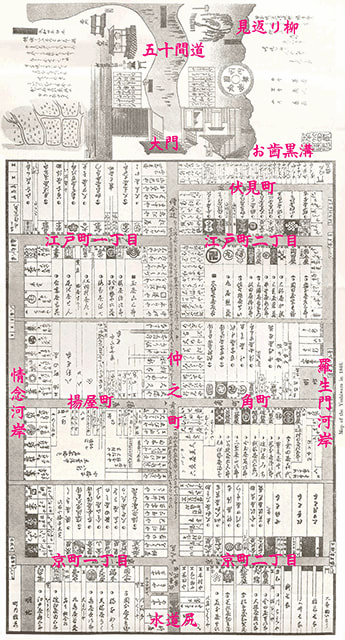

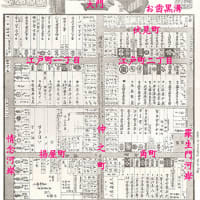

廓全体とその北東に隣接する一部のエリアで、

ちょうどこの江戸時代の図全体に匹敵します。

土手通り沿いには江戸時代の遊郭図にも記載されている見返り柳があり、

現在の柳は6代目とか。

江戸時代とほぼ同じ位置にあるので、

吉原への入口への目印となるでしょう。

現在はガソリンスタンドの前に立って趣も何もありませんが、

江戸時代には風情を醸し出していたに違いありません。

見返り柳とは、廓帰りに名残を惜んだ場所で、

長崎の丸山遊郭跡にも柳が遺っています。

見返り柳のある信号のプレートには「吉原大門」の文字が。

江戸時代の図をご覧になってわかるように、

本来の大門(おおもん)は廓の入口にありましたが、

わかりやすく信号表記を大門にしたのでしょう。

背景に写るのは東京スカイツリー。

その昔、廓へ通った遊び客の誰がこんな光景を想像したでしょうか。

そして、この大門信号の吉原と反対側の道沿いには、

趣のある料理屋が二軒並んでいます。

「土手の伊勢屋」と「桜なべ中江」。

伊勢屋は天ぷら屋、中江はその名の通り馬肉のお店。

創業は伊勢屋が1889(明治22)年 、中江が1905(明治38)年で、

いずれも明治時代の創業。

江戸時代ほどではないにせよ、まだまだ吉原が貸座敷として全盛の時代。

特に中江は登楼前の勢力付に、

また廓帰りの食事処として大いに賑わったことでしょう。

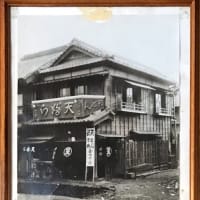

画像は角地に建つ伊勢屋。

建屋は関東大震災で以前の店が崩壊後の

1927(昭和2)年に建てられたもの。

入母屋造の屋根に押渕下見板張りの外壁、

出桁造りの1階軒先に持ち帰り用窓口の下の石造部分など、

昭和初期の店舗建築の一様式を今に伝えています。

ちなみに隣の中江は1924(大正13)年築。

こちらは平入り造りで屋根頂上の熨斗瓦の積みも高く、

かつての繁盛ぶりがうかがえます。

いずれも国の登録有形文化財。

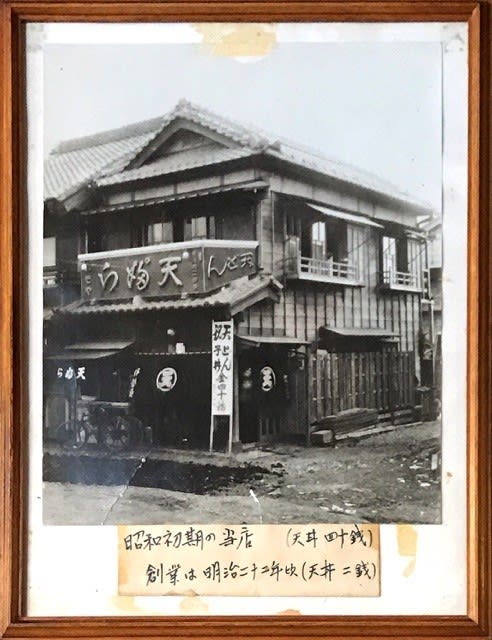

画像は伊勢屋の店内に掲示された昭和初期の外観。

ほとんど変わっていないのがよくわかります。

現在、伊勢屋はランチ営業のみ。

下町の天ぷらにしてはごま油が少なめで色も黒くなく、

程よいバランスのタレが絶品な天丼です。

画像は一番お安い

えび二本、キス、イカ、獅子唐の「天丼 イ」。

ほかに「ロ」「ハ」があり、

いずれも巨大な穴子天ぷらが載ります。

穴子がおすきな方は、丼から溢れるように盛られた、

ロやハがおすすめです。

腹ごしらえが済んだら、いざまいらん吉原へ。

見返り柳を先へ進むと、これまた江戸時代の図にも記されている、

五十間道(ごじっけんどう)があり、

緩やかに蛇行した形は今も健在。

かつては道の両側に衣装屋や髪結屋が軒を連ね、

登楼前の身支度をする役割を担っていました。

また道が蛇行しているのは、土手通りから廓が見えないための措置といわれますが、

真相はさだかでないようです。

五十間道を進むとやがて見えてくる大門跡。

左右に「よし原大門」と書かれた照明ポールが見えます。

実際の大門はもうちょっと手前ですが、

ともあれここからかつての吉原遊廓跡の始まりです。

令和の吉原をお伝えしながら、遊廓や赤線の歴史を見ていきたいと思います。

◆

前回の記事でお伝えしたように、

吉原内の通りの名称は江戸時代のままですが、

吉原という地名はありません。

かつての吉原遊郭に相当する現在の地名は台東区千束4丁目。

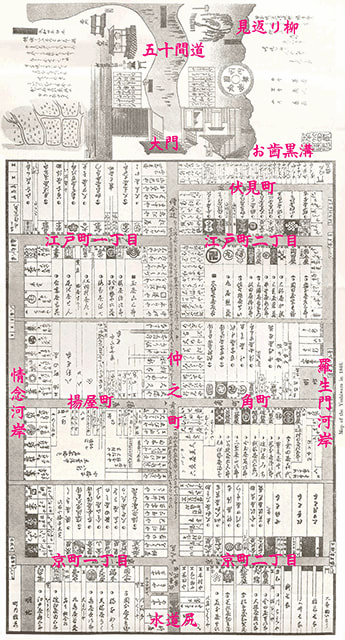

廓全体とその北東に隣接する一部のエリアで、

ちょうどこの江戸時代の図全体に匹敵します。

土手通り沿いには江戸時代の遊郭図にも記載されている見返り柳があり、

現在の柳は6代目とか。

江戸時代とほぼ同じ位置にあるので、

吉原への入口への目印となるでしょう。

現在はガソリンスタンドの前に立って趣も何もありませんが、

江戸時代には風情を醸し出していたに違いありません。

見返り柳とは、廓帰りに名残を惜んだ場所で、

長崎の丸山遊郭跡にも柳が遺っています。

見返り柳のある信号のプレートには「吉原大門」の文字が。

江戸時代の図をご覧になってわかるように、

本来の大門(おおもん)は廓の入口にありましたが、

わかりやすく信号表記を大門にしたのでしょう。

背景に写るのは東京スカイツリー。

その昔、廓へ通った遊び客の誰がこんな光景を想像したでしょうか。

そして、この大門信号の吉原と反対側の道沿いには、

趣のある料理屋が二軒並んでいます。

「土手の伊勢屋」と「桜なべ中江」。

伊勢屋は天ぷら屋、中江はその名の通り馬肉のお店。

創業は伊勢屋が1889(明治22)年 、中江が1905(明治38)年で、

いずれも明治時代の創業。

江戸時代ほどではないにせよ、まだまだ吉原が貸座敷として全盛の時代。

特に中江は登楼前の勢力付に、

また廓帰りの食事処として大いに賑わったことでしょう。

画像は角地に建つ伊勢屋。

建屋は関東大震災で以前の店が崩壊後の

1927(昭和2)年に建てられたもの。

入母屋造の屋根に押渕下見板張りの外壁、

出桁造りの1階軒先に持ち帰り用窓口の下の石造部分など、

昭和初期の店舗建築の一様式を今に伝えています。

ちなみに隣の中江は1924(大正13)年築。

こちらは平入り造りで屋根頂上の熨斗瓦の積みも高く、

かつての繁盛ぶりがうかがえます。

いずれも国の登録有形文化財。

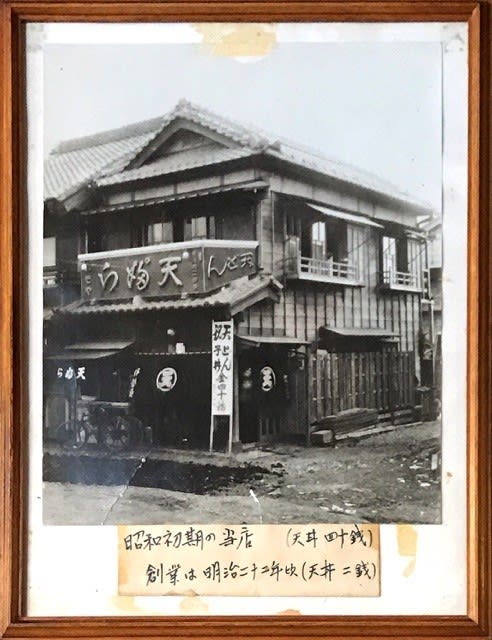

画像は伊勢屋の店内に掲示された昭和初期の外観。

ほとんど変わっていないのがよくわかります。

現在、伊勢屋はランチ営業のみ。

下町の天ぷらにしてはごま油が少なめで色も黒くなく、

程よいバランスのタレが絶品な天丼です。

画像は一番お安い

えび二本、キス、イカ、獅子唐の「天丼 イ」。

ほかに「ロ」「ハ」があり、

いずれも巨大な穴子天ぷらが載ります。

穴子がおすきな方は、丼から溢れるように盛られた、

ロやハがおすすめです。

腹ごしらえが済んだら、いざまいらん吉原へ。

見返り柳を先へ進むと、これまた江戸時代の図にも記されている、

五十間道(ごじっけんどう)があり、

緩やかに蛇行した形は今も健在。

かつては道の両側に衣装屋や髪結屋が軒を連ね、

登楼前の身支度をする役割を担っていました。

また道が蛇行しているのは、土手通りから廓が見えないための措置といわれますが、

真相はさだかでないようです。

五十間道を進むとやがて見えてくる大門跡。

左右に「よし原大門」と書かれた照明ポールが見えます。

実際の大門はもうちょっと手前ですが、

ともあれここからかつての吉原遊廓跡の始まりです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます