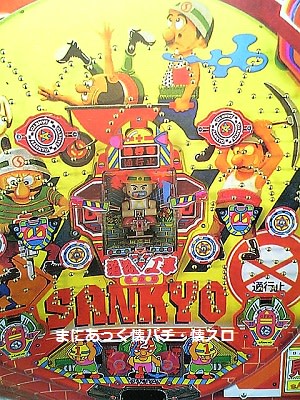

1990年(平成2年)に三共から登場した旧要件ハネモノの「道路工事1」。平成2年は、私にとって「パチンコ道」に入った思い出の年である。

安全ヘルメットにくわえタバコの青ヒゲオヤジが、ヤクモノ内で「こちとら肉体労働中でいっ」てな感じの険しい表情をしており、なんとも愛嬌タップリであった。

ヤクモノのオヤジはいかにも日本の労働者風だ。しかし、当時のホール向けパンフレットの表紙には、何故か作業現場で働く「アメリカ人労働者」の写真が使われていた。その後に出た「ガンコおやじ」の場合も、パンフの表紙が外人だったし、当時の三共には、何かその辺りの「こだわり」があったのだろう。確かに、パンフの表紙が強面の「ジャパニーズオヤジ」では、販売にも支障が出る可能性もあったかもしれない。

さて、本機のゲーム性に目を向けてみよう。ハネに拾われた玉が、ヤクモノ上段ステージの「窪み」に乗れば大当りのチャンスである。そのまま下段ステージのヤクモノにぶつかってV入賞、或いは一旦オヤジの後ろに潜ってから手前に戻ってV入賞、というパターンが多かった。

他にも、ハネからダイレクトで下段ステージの壁にぶつかってVに飛び込むケースなどもあったが、やはり、上段ステージの窪み経由での当りがメインだった。

大当り中は、オヤジが一心不乱に手元のプレス機(正式には「タンピング・ランマー」という機械)を、ダダダダッと動かし続ける。これが、実に楽しい動きで打ち手を魅了した。また、ヤクモノ上部のランプが「通行可」から「通行止」になるという芸の細かさには、開発者の「遊び心」が感じられた。

貯留の仕組みも非常に面白く、最初の3カウントorハネ開放5回までは、上段の窪みに玉が1個貯留される(時には2or3個貯留されることも)。その後、貯留された玉は下段ステージに落ち、オヤジの持つプレス機(マグネットが仕込まれている)に吸い付く。プレス機には最大3個までの貯留が可能で、6カウントorハネ開放11回を過ぎると貯留解除となった。マグネットの磁力によっては、2個以下しかくっ付かない場合もあり、このプレス機の「クセ」は、本機における重要なポイントであった。

貯留のパターン次第では、早々とパンクしてしまうことも結構あった。また、貯留ゼロの状態でハネが開閉を続け、「あぁ、パンクか…」と諦めかけた最後の一発でVに飛び込むような「逆転パターン」もあって、継続の瞬間はいつもハラハラさせられたものだ。

また、往々にして「クセ」の悪い台につかまる場合もあり、釘は甘いがVを外し続ける展開に辟易する事も多かった。末期には、ヤクモノの磁力が相当弱っていたり、オヤジの持つプレス機がガタついていたりと、当時のハネモノお決まりの「脆弱さ」も随所に見せていた。

翌1991年には、新要件機の「道路工事GP」も登場する人気ぶりであった。ただ、GPの方は継続ラウンドこそ15ラウンドまで延長されたが、その分V入賞率が厳しくなり、賞球もオール13から「6&13」に変更された為、出玉は多いが投資がかさむようになった。やはり、ハネモノ本来のゲーム性から見れば、ギャンブル性の強いGPより、小銭で遊べる旧要件機に軍配が上がるだろう。

(新要件機「道路工事GP」)

当時の三共は、送り出す連チャンデジパチが立て続けにヒットを飛ばし、権利モノでもタイムショックやレスキューキャッチャーなどの名機を多数送り出した。、そして、ハネモノでは本機の他マジカペ、ポチ、演歌道、ガンコおやじと個性溢れるマシンを量産して、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いであった。現在の状況を見ると、パチンコメーカーの勢力図も時代によって大きく変わるということを、改めて思い知らされる…。