二は、写本の所有者は分かるのですが、朱書きの頭注をいつ、誰が、何に基づいて書いたのかは不明です。ただし、いつごろ書かれたかについて、「奈河本助本」に関しては、二つのことが考えられます。

第一は、「奈河本助本」の本文(頭注以外の部分)が書写されたのは1831年(天保2年)以前(奈河本助がこの写本を購入したのが天保2年である)ですが、頭注も天保2年以前に書かれたとする。

第二は、奈河本助が購入したあと、すなわち天保2年以後に、奈河本人か他の誰か(この写本の後の所有者)が書いたとする。

私は第二の可能性が高いと考えています。内閣文庫所蔵の「奈河本助本」を閲覧したわけではないので、今のところ確言はできませんが、そう考えられる理由があるからです。

まず、この奈河本助という歌舞伎狂言作者がどういう人物であるか、調べてみました。後年、二代目金沢竜玉(りゅうぎょく)と改名したの、その名前で人名事典に掲載されています。

奈河本助(ながわもとすけ)=金沢竜玉(2代)(?~1842)江戸時代後期の歌舞伎作者。

初代奈河篤助に入門。師にしたがい江戸中村座へはいり,3代坂東三津五郎の庇護をうけた。文政11年(1828)市村座で二枚目作者にすすみ,のち同座で立作者となった。天保6年大坂にもどり,3代中村歌右衛門(初代金沢竜玉)より竜玉の名をゆずられた。天保13年死去。前名は奈河元助,本助。俳名は蓬たく。

師匠の奈河篤助(初代)(1764~1842)は上方で活躍した有名な狂言作者ですが、奈河本助も上方出身で、1770年代以降の生まれかと思います。本助がいつごろ師匠とともに江戸に来たのかは未調査ですが、文政期から天保6年まではずっと江戸にいて、歌舞伎作者をしていたようです。そして、面白いことに、奈河本助という人は、古書の収集家でもあったようで、「浮世絵類考」の他の写本にもその名前が見られるのです。

岩波文庫版「浮世絵類考」とほぼ同時期に発行された大曲駒村編「浮世絵類考」は、すでにこのブログの第18回で紹介しました。そのまえがき「翻刻に当りて」の中で、校訂者の大曲駒村が底本に用いた「松平本」について次のように書いています。

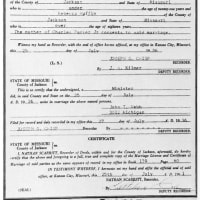

「松平本」と云ふのは、作州津山の藩主松平確堂公の旧蔵本の事で、この書もその原本は歌舞伎作者奈河本助の手写本であることが冊尾に、

此浮世絵類考は、蜀山翁の著述にて、附録は笹屋邦教が本もて写し、追考は京伝の手書より写すよし記されたり。此本は、三馬が補を加えし本より写したりと見ゆ。蔵前の書估田中長次郎蔵せしを購得。

天保二年辛卯四月八日 歌舞伎作者 奈河本助 (印)

と来歴が朱書されて居るので判る。巻頭に「松平確堂蔵書」と云ふ大きな角印の外、「歌舞伎作者奈河本助印」と云ふ長方形の印影を朱書してある。

つまり、この松平本は、蔵前の書店田中長次郎から奈河本助が買って、それを美作津山藩主松平確堂(=松平斉民1814~91 11代将軍家斉の14男)に献上(あるいは売った)というわけです。

これを私は以前読んで覚えていたので、「奈河本助本」のことを知って、あっと思いました。写楽についての頭注のある「奈河本助本」とこの「松平本」は、「浮世絵類考」の同系統の写本ではないかと気づいたのです。ただし、「松平本」には頭注がありません。しかし、奈河本助の印が二箇所あるということは、奈河本助が蔵前の書店田中長次郎(この人は不明です)から購入した現物の写本に間違いない。そこで、私は、ぜひ内閣文庫所蔵の「奈河本助本」を見たいと思っています。奥書に、奈河本助が天保2年に入手したという記載があるのは分かっているのですが、それが「松平本」と同じ文章かどうか、また奈河本助の押印があるかどうか、確かめたい。もし、押印があるとすれば、購入した写本を後で書写して奈河本助が2冊所持していたことが明らかになります。

同じ頭注のある「達磨屋五一本」についても面白いことが分かりました。古本屋の達磨屋五一という人は大変有名ですが、奈河本助よりずっと後世の人です。人名事典にある記述を下にまとめておきます。

達磨屋五一(だるまや-ごいち)(1817~1868) 江戸時代後期の書籍商。

文化14年、築地に生まれる。姓は岩本姓、名は覚。日本橋の書舗・西村宗七のもとで奉公し、後に書物の仲買や露天商などを転々とする。嘉永3年、日本橋四日市に古本屋を開く。珍書・貴書をあつめて有名になり, 当時の文化人たちと親交を結ぶ。戯作者の仮名垣魯文や笠亭仙果(二代目柳亭種彦)、考証随筆家の山崎美成、蔵書家で知られる石塚豊芥子や江戸名所図会の斎藤月岑ら、当時一流の文人たちと交流があった。また江戸の随筆(60編)を集成した「燕石十種」(全6集)は、養子の活東子(本名岩本左七)が編者となっているが、五一も手持ちの資料をもとに編纂に協力したと言われる。号は無物など。慶応4年7月18日死去。52歳。達磨屋の蔵書印「待價堂」(たいかどう)のある本は、現在でも高い評価が与えられている。

「燕石十種」第三集に渓斎英泉の「無名翁随筆」(別名「続浮世絵類考」)が収録されています。達磨屋五一は、「浮世絵類考」とも大変縁が深い人なのです。

戻って、問題の「達磨屋五一本」の奥書については、内田千鶴子氏の「写楽・考」に、彼女が天理大学を訪ねて記録した文が載っています。

此浮世絵類考は蜀山翁の著述にて附録は笹屋邦教が本もて写し追考は京伝の手書より写すより記されたり この本は、三馬が補記を加えし本より写したりと見ゆ 蔵前の書估田中長次郎蔵せしを購得

そのあとには、取得した年月日もこの奥書を書いた者の名前も記されてなく、達磨屋五一の印が押してあるそうです。しかし、この奥書は「松平本」にある奈河本助の奥書とほぼ完全に同じものであり、紛れもなく、奈河本助所有の「浮世絵類考」の写本を直接または間接的に書写したものです。誰が書写したのかは分かりませんが、もしかすると達磨屋五一かその店の者かもしれません。

写楽についての頭注の「斎藤十郎平」を「斎藤十郎兵衛」に書き直したことも確かだと思います。

以上述べたように、奈河本助が蔵前の書店田中長次郎から天保2年4月8日に購入した「浮世絵類考」の写本は、「松平本」→「奈河本助本」→「達磨屋五一」という経路で書写され伝わっていったことが推定されます。そして、奈河本助の押印のある「松平本」に写楽の頭注が書き込まれていないとするならば、この頭注は天保2年4月以降に「奈河本助本」に書き込まれたことになるわけです。それと、「奈河本助本」の奥書が奈河本助自筆のものだとするならば、頭注の筆跡と見比べる必要があります。もし同じならば、奈河本助がこの頭注の情報をおそらく歌舞伎関係者から入手して書き加えたことが明らかになるからです。奈河本助が大坂に帰るのは天保6年ですから、もし彼が頭注を書いたとすれば、天保3年(1832年)から5年(1835年)ごろになります。

「写楽は阿州侯の士にて俗称斎藤十郎平というよし、栄松斎長喜老人の話なり」

この頭注には、能役者ということが書かれていません。ということは、これを書いた人は、奈河本助であれ別の人であれ、斎藤月岑の補記を見ていないことは明らかです。天保期前半は、月岑の「増補浮世絵類考」は、まだ取り掛かったばかりで、ほとんど何も書かれていない状態だったのですから、見ることは不可能です。

達磨屋五一が古本屋を開店したのは嘉永3年(1850年)で、石塚豊芥子や斎藤月岑と交流があったのは確かなようですが、月岑が「増補浮世絵類考」をほぼ完成させた1844年(天保15年)春以前に交流があったかどうかは不明です。これは斎藤月岑の日記を調べてみないと何とも言えません。

また、奈河本助が石塚豊芥子や斎藤月岑と接触があったかどうかも不明です。これも斎藤月岑の日記を調べてみないと何とも言えません。「奈河本助本」の現物ないしその写本が、石塚豊芥子または斎藤月岑の目に触れた可能性もあるのではないかと思う人がいるかもしれませんが、私はそれはなかったと思います。というのも、「奈河本助本」には、奥書に「此浮世絵類考は、蜀山翁の著述にて、附録は笹屋邦教が本もて写し、追考は京伝の手書より写すよし記されたり」と明記してあるのに、月岑は、「浮世絵類考」の本文が大田蜀山人(南畝)の書いたものであったことも「類考」の成立経緯も知らなかったからです。

月岑が参照したのは、いわゆる「酉山堂本」で、ここには前回引用したように成立経緯がはっきり書かれていなかったのです。したがって、月岑が写楽の頭注を見て、「阿州侯の士にて俗称斎藤十郎平」ということを知り、それと三馬の補記「八丁堀に住す」に基づいて、調査をして、能役者の斎藤十郎兵衛を特定したことはあり得ないことになります。

つまり、月岑は、「奈河本助本」の頭注を書いた人とは、別の経路から「写楽が阿波藩の斎藤十郎兵衛」という情報を得たものと思われます。

第一は、「奈河本助本」の本文(頭注以外の部分)が書写されたのは1831年(天保2年)以前(奈河本助がこの写本を購入したのが天保2年である)ですが、頭注も天保2年以前に書かれたとする。

第二は、奈河本助が購入したあと、すなわち天保2年以後に、奈河本人か他の誰か(この写本の後の所有者)が書いたとする。

私は第二の可能性が高いと考えています。内閣文庫所蔵の「奈河本助本」を閲覧したわけではないので、今のところ確言はできませんが、そう考えられる理由があるからです。

まず、この奈河本助という歌舞伎狂言作者がどういう人物であるか、調べてみました。後年、二代目金沢竜玉(りゅうぎょく)と改名したの、その名前で人名事典に掲載されています。

奈河本助(ながわもとすけ)=金沢竜玉(2代)(?~1842)江戸時代後期の歌舞伎作者。

初代奈河篤助に入門。師にしたがい江戸中村座へはいり,3代坂東三津五郎の庇護をうけた。文政11年(1828)市村座で二枚目作者にすすみ,のち同座で立作者となった。天保6年大坂にもどり,3代中村歌右衛門(初代金沢竜玉)より竜玉の名をゆずられた。天保13年死去。前名は奈河元助,本助。俳名は蓬たく。

師匠の奈河篤助(初代)(1764~1842)は上方で活躍した有名な狂言作者ですが、奈河本助も上方出身で、1770年代以降の生まれかと思います。本助がいつごろ師匠とともに江戸に来たのかは未調査ですが、文政期から天保6年まではずっと江戸にいて、歌舞伎作者をしていたようです。そして、面白いことに、奈河本助という人は、古書の収集家でもあったようで、「浮世絵類考」の他の写本にもその名前が見られるのです。

岩波文庫版「浮世絵類考」とほぼ同時期に発行された大曲駒村編「浮世絵類考」は、すでにこのブログの第18回で紹介しました。そのまえがき「翻刻に当りて」の中で、校訂者の大曲駒村が底本に用いた「松平本」について次のように書いています。

「松平本」と云ふのは、作州津山の藩主松平確堂公の旧蔵本の事で、この書もその原本は歌舞伎作者奈河本助の手写本であることが冊尾に、

此浮世絵類考は、蜀山翁の著述にて、附録は笹屋邦教が本もて写し、追考は京伝の手書より写すよし記されたり。此本は、三馬が補を加えし本より写したりと見ゆ。蔵前の書估田中長次郎蔵せしを購得。

天保二年辛卯四月八日 歌舞伎作者 奈河本助 (印)

と来歴が朱書されて居るので判る。巻頭に「松平確堂蔵書」と云ふ大きな角印の外、「歌舞伎作者奈河本助印」と云ふ長方形の印影を朱書してある。

つまり、この松平本は、蔵前の書店田中長次郎から奈河本助が買って、それを美作津山藩主松平確堂(=松平斉民1814~91 11代将軍家斉の14男)に献上(あるいは売った)というわけです。

これを私は以前読んで覚えていたので、「奈河本助本」のことを知って、あっと思いました。写楽についての頭注のある「奈河本助本」とこの「松平本」は、「浮世絵類考」の同系統の写本ではないかと気づいたのです。ただし、「松平本」には頭注がありません。しかし、奈河本助の印が二箇所あるということは、奈河本助が蔵前の書店田中長次郎(この人は不明です)から購入した現物の写本に間違いない。そこで、私は、ぜひ内閣文庫所蔵の「奈河本助本」を見たいと思っています。奥書に、奈河本助が天保2年に入手したという記載があるのは分かっているのですが、それが「松平本」と同じ文章かどうか、また奈河本助の押印があるかどうか、確かめたい。もし、押印があるとすれば、購入した写本を後で書写して奈河本助が2冊所持していたことが明らかになります。

同じ頭注のある「達磨屋五一本」についても面白いことが分かりました。古本屋の達磨屋五一という人は大変有名ですが、奈河本助よりずっと後世の人です。人名事典にある記述を下にまとめておきます。

達磨屋五一(だるまや-ごいち)(1817~1868) 江戸時代後期の書籍商。

文化14年、築地に生まれる。姓は岩本姓、名は覚。日本橋の書舗・西村宗七のもとで奉公し、後に書物の仲買や露天商などを転々とする。嘉永3年、日本橋四日市に古本屋を開く。珍書・貴書をあつめて有名になり, 当時の文化人たちと親交を結ぶ。戯作者の仮名垣魯文や笠亭仙果(二代目柳亭種彦)、考証随筆家の山崎美成、蔵書家で知られる石塚豊芥子や江戸名所図会の斎藤月岑ら、当時一流の文人たちと交流があった。また江戸の随筆(60編)を集成した「燕石十種」(全6集)は、養子の活東子(本名岩本左七)が編者となっているが、五一も手持ちの資料をもとに編纂に協力したと言われる。号は無物など。慶応4年7月18日死去。52歳。達磨屋の蔵書印「待價堂」(たいかどう)のある本は、現在でも高い評価が与えられている。

「燕石十種」第三集に渓斎英泉の「無名翁随筆」(別名「続浮世絵類考」)が収録されています。達磨屋五一は、「浮世絵類考」とも大変縁が深い人なのです。

戻って、問題の「達磨屋五一本」の奥書については、内田千鶴子氏の「写楽・考」に、彼女が天理大学を訪ねて記録した文が載っています。

此浮世絵類考は蜀山翁の著述にて附録は笹屋邦教が本もて写し追考は京伝の手書より写すより記されたり この本は、三馬が補記を加えし本より写したりと見ゆ 蔵前の書估田中長次郎蔵せしを購得

そのあとには、取得した年月日もこの奥書を書いた者の名前も記されてなく、達磨屋五一の印が押してあるそうです。しかし、この奥書は「松平本」にある奈河本助の奥書とほぼ完全に同じものであり、紛れもなく、奈河本助所有の「浮世絵類考」の写本を直接または間接的に書写したものです。誰が書写したのかは分かりませんが、もしかすると達磨屋五一かその店の者かもしれません。

写楽についての頭注の「斎藤十郎平」を「斎藤十郎兵衛」に書き直したことも確かだと思います。

以上述べたように、奈河本助が蔵前の書店田中長次郎から天保2年4月8日に購入した「浮世絵類考」の写本は、「松平本」→「奈河本助本」→「達磨屋五一」という経路で書写され伝わっていったことが推定されます。そして、奈河本助の押印のある「松平本」に写楽の頭注が書き込まれていないとするならば、この頭注は天保2年4月以降に「奈河本助本」に書き込まれたことになるわけです。それと、「奈河本助本」の奥書が奈河本助自筆のものだとするならば、頭注の筆跡と見比べる必要があります。もし同じならば、奈河本助がこの頭注の情報をおそらく歌舞伎関係者から入手して書き加えたことが明らかになるからです。奈河本助が大坂に帰るのは天保6年ですから、もし彼が頭注を書いたとすれば、天保3年(1832年)から5年(1835年)ごろになります。

「写楽は阿州侯の士にて俗称斎藤十郎平というよし、栄松斎長喜老人の話なり」

この頭注には、能役者ということが書かれていません。ということは、これを書いた人は、奈河本助であれ別の人であれ、斎藤月岑の補記を見ていないことは明らかです。天保期前半は、月岑の「増補浮世絵類考」は、まだ取り掛かったばかりで、ほとんど何も書かれていない状態だったのですから、見ることは不可能です。

達磨屋五一が古本屋を開店したのは嘉永3年(1850年)で、石塚豊芥子や斎藤月岑と交流があったのは確かなようですが、月岑が「増補浮世絵類考」をほぼ完成させた1844年(天保15年)春以前に交流があったかどうかは不明です。これは斎藤月岑の日記を調べてみないと何とも言えません。

また、奈河本助が石塚豊芥子や斎藤月岑と接触があったかどうかも不明です。これも斎藤月岑の日記を調べてみないと何とも言えません。「奈河本助本」の現物ないしその写本が、石塚豊芥子または斎藤月岑の目に触れた可能性もあるのではないかと思う人がいるかもしれませんが、私はそれはなかったと思います。というのも、「奈河本助本」には、奥書に「此浮世絵類考は、蜀山翁の著述にて、附録は笹屋邦教が本もて写し、追考は京伝の手書より写すよし記されたり」と明記してあるのに、月岑は、「浮世絵類考」の本文が大田蜀山人(南畝)の書いたものであったことも「類考」の成立経緯も知らなかったからです。

月岑が参照したのは、いわゆる「酉山堂本」で、ここには前回引用したように成立経緯がはっきり書かれていなかったのです。したがって、月岑が写楽の頭注を見て、「阿州侯の士にて俗称斎藤十郎平」ということを知り、それと三馬の補記「八丁堀に住す」に基づいて、調査をして、能役者の斎藤十郎兵衛を特定したことはあり得ないことになります。

つまり、月岑は、「奈河本助本」の頭注を書いた人とは、別の経路から「写楽が阿波藩の斎藤十郎兵衛」という情報を得たものと思われます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます